Tchernobyl, le coup de semonce du régime utopique communiste de l’Union soviétique

Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu

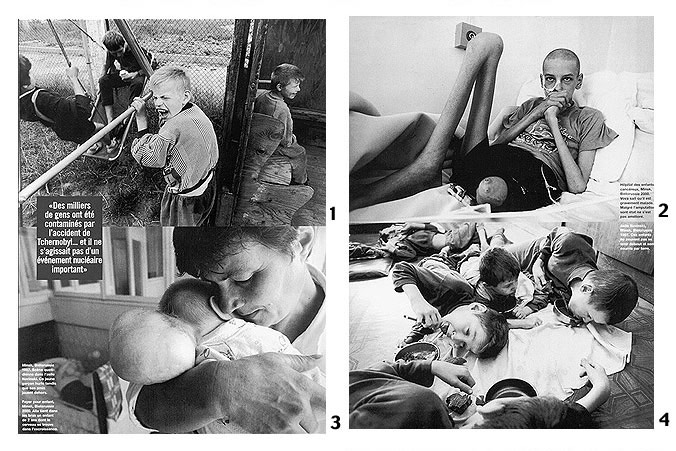

Il y a 30 ans jour pour jour, le 26 avril 1986, une fusion incontrôlée du cœur du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, au nord de l’Ukraine, un des Etats de l’ex-Union soviétique, provoque ce qui deviendra la plus importante catastrophe du nucléaire civil du XXème siècle, avec des milliers de victimes. Les conséquences sont lourdes : un « nuage » composé d’éléments radioactifs (iode-131, césium-134 et césium-137) s’échappe du site pendant une dizaine de jours, poussé par les vents, et contamine une bonne partie de l’Europe. Cependant, la catastrophe n’est connue en dehors de l’Union soviétique que trois jours plus tard, le 29 avril, son ampleur étant minimisée par les autorités soviétiques jusqu’à la mi-mai 1986 [1].

Le présent article établit une brève analyse de la gestion calamiteuse d’une crise controversée, illustrative du modèle politique soviétique dont les conséquences ont profondément bouleversé la géopolitique mondiale de ces trois dernières décennies.

Le 28 avril au matin, un niveau de radioactivité anormal est constaté dans la centrale nucléaire de Forsmark en Suède, qui entraîne l’évacuation immédiate de l’ensemble du site par crainte d’une fuite radioactive interne. Mais les premières analyses montrent que l’origine de la contamination est extérieure à la centrale et vient de l’est. L’après-midi du même jour, l’Agence France-Presse rapporte l’incident. Dès cet instant, toutes les hypothèses sont formulées par les médias occidentaux. Les informations arrivent au compte-goutte (interview à Kiev de personnes évacuées de la zone, etc.). L’agence de presse TASS parle le 29 avril d’un accident « de gravité moyenne survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl » tandis que les photos satellites du site de la centrale fournissent les premières images de la catastrophe[2].

Une vitrine du modèle soviétique qui précipite l’implosion d’un système bâti sur du sable

La centrale de Tchernobyl était un des fleurons de l’empire Soviétique, représentant la vitrine du savoir-faire nucléaire de l’ex-URSS.

Cet incident servit de coup d’accélérateur de l’effondrement d’un des systèmes politiques et géopolitiques utopiques basés sur les assassinats, la démagogie, la propagande et l’enfermement idéologique des centaines de populations de l’ex-bloc communisme.

En effet, après avril 1986, le climat sociopolitique en Union soviétique devient tendu. Les dirigeants soviétiques, du fait de la mauvaise gestion de cette catastrophe, avaient perdu toute leur crédibilité et leur légitimité auprès de leurs concitoyens qui n’étaient pas dupes face à la théâtralisation de ce système politique rouillé qui perdurait depuis pratiquement 70 ans. Tchernobyl a été le catalyseur de l’émergence des mouvements contestataires sociaux aux quatre coins de l’Empire soviétique. C’est l’explosion de Tchernobyl et les interrogations qu’elle suscitera qui délieront les langues des citoyens soviétiques et qui ouvriront les boîtes à malice des officines du Parti communiste à tous les niveaux de direction.

Après Tchernobyl, plus aucun officiel du PCUS, qu’il soit chef d’un raïon (district) ou membre du Politburo, ne pourra se dérober longtemps aux questions gênantes et légitimes des Soviétiques ordinaires. Or, la perte de légitimité des dirigeants soviétiques s’explique en très grande partie par leur entêtement à agir comme si rien d’inhabituel ne s’était produit. Le communisme, tel qu’imposé par l’establishment et vécu pendant plus de 70 ans, passait dans le tordeur de la critique sociale. Tchernobyl initie un mouvement progressif de délégitimation des pouvoirs centraux et locaux et, du même souffle, discrédite davantage les prémisses du « projet » socialiste, déjà très amochées par le laxisme des années Brejnev[3].

Tchernobyl a également mis à l’épreuve la politique des réformes étatiques et institutionnelles dites la perestroïka[4] par la glasnost (transparence) entreprise Mikhaïl Gorbatchev. Pour Gorbatchev, la catastrophe constitue la première mise en œuvre de la politique de glasnost (« transparence ») présentée au cours du XXVIIe congrès du PCUS (25 février – 6 mars 1986), et qui a rencontré de fortes oppositions. Dans son esprit, l’accident constitue « un nouvel argument fort en faveur de réformes profondes. » Le 14 mai, Gorbatchev prononce une allocution télévisée dans laquelle il reconnaît l’ampleur de la catastrophe et admet que des dysfonctionnements profonds ont eu pour conséquence que « ni les politiques ni même les scientifiques n’étaient préparés à saisir la portée de cet événement. »

Mais le système étant hostile au changement, pendant trois jours, les autorités ont tenté de garder le silence sur l’explosion à la fois à l’intérieur de l’Union soviétique et à l’extérieur du pays. Trois ans après la catastrophe, les ministères fédéraux continuaient de contrôler l’accès à l’information et cachaient encore des données vitales pour les populations contaminées.

Les conséquences multiformes et incalculables de la catastrophe de Tchernobyl

Les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, controversées, sont importantes aussi bien au plan sanitaire, écologique, socioéconomique que politique et géopolitique. Plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées[5].

30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, le bilan des victimes reste sujet à controverse. Fin 2005, un rapport d’institutions des Nations Unies apportait un bilan définitif de l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl. Une équipe internationale comportant plus d’une centaine de scientifiques avait conclu que près de 4 000 personnes au total pourraient à terme décéder des suites d’une radio-exposition consécutive à l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Jusqu’alors, moins d’une cinquantaine de décès avaient été attribués directement à cette catastrophe. Il s’agit principalement des membres des équipes de sauvetage qui avaient été exposés à des doses très élevées[6].

Des experts du programme Global Security de l’Union of Concerned Scientists (UCS) ont revisité cette question toujours brûlante de la mortalité attribuée à l’accident nucléaire de Tchernobyl. Les scientifiques de l’UCS ont estimé que le nombre de cancers mortels induits par les radiations émises suite à la catastrophe de Tchernobyl serait d’environ 25 000. Cette estimation est plus de six fois supérieure à celle du Forum Tchernobyl, qui, sous l’égide des Nations Unies, avait conclu à environ 4000 morts. Une autre analyse de l’UCS, réalisée mi-avril 2011, évalue également à 50 000 le nombre de cancers causés par l’accident nucléaire[7].

Nombreuses ont été les conséquences de Tchernobyl sur le destin du socialisme soviétique à partir d’avril 1986. La recherche, dans les 15 républiques nationales, d’une plus grande autonomie politique pour échapper aux risques de semblables catastrophes environnementales et aux irrationalités d’une centralisation politique excessive a mené à la création de fronts populaires et d’une pléthore d’associations locales et nationales[8].

La période post-accidentelle a coïncidé avec la période de restructuration de la Perestroïka, qui a entraîné une chute brutale de tous les indices économiques, comparable à celle constatée dans des pays en guerre. […] L’effondrement économique a eu un impact significatif sur les taux de mortalité et de morbidité.

En Russie, le taux brut de mortalité est passé de 488 pour 100 000 en 1990 à 741 pour 100 000 en 1993, soit une augmentation de 52 % ; en 1993 l’espérance de vie des hommes est tombée à cinquante-neuf ans, soit six ans de moins qu’en 1987[9].

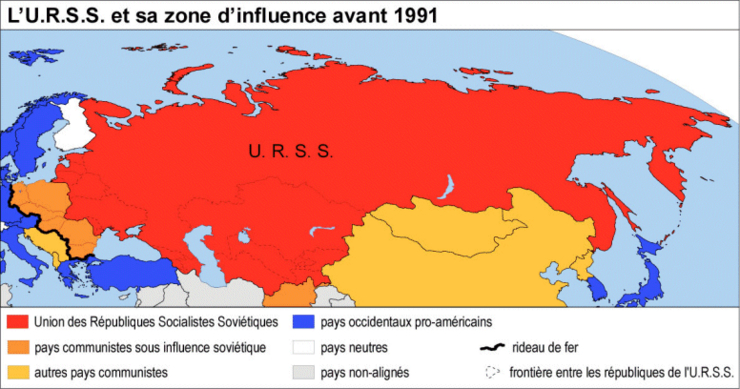

Les conséquences géopolitiques de la catastrophe de Tchernobyl

Plusieurs analystes s’accordent pour dire que l’accident nucléaire de Tchernobyl a provoqué la chute du mur de Berlin en novembre 1989, entrainant la réunification des deux Allemagnes en octobre 1990. Elle a également contribué à la fin de la guerre froide. Par cette réunification, la grande Allemagne réunie intègre l’OTAN et les troupes soviétiques quittent l’ex-RDA la même année. Tchernobyl a notamment été à la base de la chute du régime autocratique de Nicolae Ceaucescu en Roumanie et de l’abandon du communisme entre novembre et décembre 1989 par les pays dits des démocraties populaires : Bulgarie, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie. Suivra par la suite la Pologne en 1990. En décembre, le Parlement polonais élimine de la constitution toute référence au rôle dirigeant du parti, le pays reprenant le nom officiel de République de Pologne (Rzeczpospolita Polska). Le 30 janvier 1990, le Parti ouvrier unifié polonais s’auto-dissout. Wojciech Jaruzelski, privé de tout pouvoir, démissionne : le 23 décembre 1990, Lech Wałęsa est élu président de la République, dans un scrutin tenu cette fois au suffrage universel. Le communisme aura vécu dans le pays natal du Pape Jean-Paul II qui joua un rôle très déterminant dans la chute du communisme avec son injinction oratoire prononcée le 22 octobre 1978, à la place Saint-Pierre, lors de son homélie d’intronisation. Une déclaration qui eut un impact géopolitique historique au-delà du mur de Berlin.

Durant la même période, Gorbatchev tente en vain de sauver l’URSS en organisant un référendum au printemps 1991 sur la rénovation de l’Union. C’est alors que les conservateurs, menés par Boris Eltsine le parrain de Vladimir Poutine (l’actuel homme fort de la Russie) tentent un coup d’Etat en août 1991 qui met fin à sept décennies du régime utopique communiste.

L’URSS implose en décembre 1991 et Gorbatchev son président donne sa démission. A la place se crée la C.E.I. (Communauté des Etats Indépendants), une communauté politique régionale nébuleuse qui regroupe 11 des 15 États de l’ex-U.R.S.S. (en moins les États Baltes l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie et l’Azerbaïdjan). De même, 1991 sonne la fin du Pacte de Varsovie. Le Bloc soviétique n’existe plus. Eltsine devient l’homme fort des reliques de l’ex-Union soviétique. Le 1er janvier 2000, Eltsine cède le pouvoir à Vladimir Poutine, le Bonaparte Russe qui rêve de ressusciter la Russie impériale. Poutine développe alors une stratégie subtile de remise en question de l’ordre unipolaire actuel dominé par les Etats-Unis. Cette posture géostratégique de la Russie (ou de Poutine) répond à la nouvelle doctrine militaire de la Russie de vouloir s’imposer son statut de grande puissance en nostalgie de l’ère bipolaire.

Conclusion : De Tchernobyl à la fin de l’Histoire par la chute du communisme en passant par l’ordre mondial vers le choc des civilisations, le bout du tunnel est encore loin

Comme on peut le constater, la plus grande conséquence géopolitique de cette catastrophe historique est l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est et l’implosion de l’Union soviétique ainsi que le rétrécissement de la zone d’influence géostratégique de la Russie qui en formait le centre de gravité de l’URSS. L’effondrement du Bloc soviétique s’est également accompagné des guerres de Yougoslavie dans les Balkans. Il s’agit d’une série de conflits armés très violents dans les territoires de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie entre 1991 et 1999. Cet Etat composite s’est désintégré en plusieurs micros Etats balkaniques au prix des guerres sanglantes.

La Russie et les Etats de la CEI après l’éclatement de l’URSS

La Russie et les Etats de la CEI après l’éclatement de l’URSS

Cette implosion de l’URSS constituait La Fin de l’Histoire selon Francis Fukuyama ou le début d’un nouvel ordre mondial cher à George W. Bush. En effet, Lorsque George Bush est devenu, le 20 janvier 1989, le 41ème président des Etats-Unis, il était conscient qu’un « gigantesque travail l’attendait » sur la scène internationale mais il ne pouvait pas prévoir qu’un nouvel ordre mondial émergerait aussi rapidement. Ce n’est que deux ans plus tard, le 6 mars 1991, devant les deux chambres du Congrès réunies, qu’il prononce pour la première fois l’expression « nouvel ordre mondial », consécutif à l’effondrement du bloc communiste et à la guerre du Golfe. Fin de l’histoire, selon Francis Fukuyama ou nouveau concert de puissances, la victoire de l’Occident a surtout été celle des idées libérales et de Washington, son chef de file[10].

Cependant, cette fin de l’Histoire tant vantée par Fukuyama, marquée par le triomphe du néolibéralisme et qui devrait consacrer la fin des guerres semble de courte durée si l’on en croit Samuel Huntington, l’apologiste du clash des civilisations, qui embrase actuellement le Moyen-Orient ! Selon le stratégiste américain et ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter entre de 1977 à 1981 Zbigniew Brzezinski[11] considère Samuel Huntington comme un des politologues majeurs de la guerre froide. Selon lui, Huntington a cherché à désigner dans le monde de l’après-guerre froide les adversaires des Etats-Unis. Dans un retentissant article, paru en 1994 dans Foreign Affairs, consacré au « Choc des civilisations », Huntington affirmait que, dans le nouvel ordre international, les oppositions s’exprimeraient entre les civilisations (« Conflict between civilizations will be the latest phase of the evolution of conflict in the modern world« )et que les adversaires de demain seraient les «islamo-confucéens », hypothèse qu’il développait dans un livre par la suite. Le paradigme le plus important pour comprendre le monde de l’après-guerre froide serait donc le choc des civilisations et, parmi celles-ci, Huntington en dégage deux, selon lui intensément hostiles à l’Occident, les « islamo-confucéens », c’est-à-dire les musulmans et les peuples où le confucianisme joue un rôle culturel déterminant : Chine, Viêt-nam, Corée)[12].

La grande leçon que l’on peut tirer de la catastrophe de Tchernobyl dans le cadre de l’analyse systémique des régimes politiques est qu’un incident en apparence étranger au domaine politique peut entrainer des conséquences d’ordre économique, social, environnemental, politique ou géopolitique néfastes pour un régime donné et des bouleversements inattendus sur le plan international. On l’a vu le 4 janvier 1959 lors des émeutes du 4 janvier 1959, survenant à la fin d’un banal match de football à Léopoldville, qui accélèrent la fin du régime (pré/et) colonialiste abject belge, un système déshumanisant vieux de sept décennies comme le régime communiste soviétique. Il y en aura certainement d’autres dans l’histoire des nations. Wait and see !

Jean-Jacques Wondo Omanyundu / Exclusivité DESC

Références

[1] http://www.metronews.fr/info/30-ans-de-tchernobyl-chronologie-d-un-mensonge-et-d-une-catastrophe-non-maitrisee-videos/mpdu!qZaoZxbcxZZsw/.

[2] http://www.eveil-delaconscience.com/tchernobyl-les-consequences-de-la-catastrophe-nucleaire.

[3] http://globalbrief.ca/richardrousseau/2011/04/26/tchernobyl-le-%C2%AB-coup-d%E2%80%99accelerateur-%C2%BB/.

[4] La perestroïka (« перестройка » en russe, qui signifie : reconstruction, restructuration ; avec un élément novateur de péré- = re-, et stroïka = construction) est le nom donné aux réformes économiques et sociales menées par Mikhaïl Gorbatchev en URSS d’avril 1985 à décembre 1991. Au mois de juin 1985, Gorbatchev se rend à Leningrad (aujourd’hui Saint-Petersbourg) afin de défendre son programme. Dans son premier discours, il lance à Smolny : « il faut que nous nous reconstruisions » (всем нам надо перестраеваться). Pour la première fois, un leader soviétique parle si ouvertement des problèmes du pays, et le comble : pendant son dernier jour de visite, Gorbatchev sort dans la rue pour parler aux gens. La foule, non choisie, entoure très vite le leader et commence à lui parler et à lui poser des question : du jamais vu dans l’histoire soviétique. Avant de partir, une femme souhaite à Gorbatchev de rester toujours près du peuple. Gorbatchev lui répond : « comment voulez-vous que je sois encore plus proche ?» Tout le monde rigole : ça y est, la Perestroïka a commencé… – See more at: http://afridesk.org/fr/opinion-lutopie-dune-guerre-entre-la-russie-et-les-etats-unis-en-ukraine-jj-wondo/#sthash.Hv1gcaRd.dpuf.

[5] http://www.eveil-delaconscience.com/tchernobyl-les-consequences-de-la-catastrophe-nucleaire.

[6] Source : notre-planete.info, http://www.notreplanete.info/actualites/actu_2833_Tchernobyl_25000_morts.php.

[7] Source : notre-planete.info, http://www.notreplanete.info/actualites/actu_2833_Tchernobyl_25000_morts.php.

[8] http://globalbrief.ca/richardrousseau/2011/04/26/tchernobyl-le-%C2%AB-coup-d%E2%80%99accelerateur-%C2%BB/.

[9] http://www.eveil-delaconscience.com/tchernobyl-les-consequences-de-la-catastrophe-nucleaire.

[10] http://afridesk.org/fr/opinion-lutopie-dune-guerre-entre-la-russie-et-les-etats-unis-en-ukraine-jj-wondo/#sthash.CQNAfX5Z.dpuf. Lire aussi Barthélémy Courmont et Darko Ribnikar, Les guerres asymétriques. Conflits d’hier et d’aujourd’hui, terrorismes et nouvelles menaces, IRIS, Paris, 2002, p.79.

[11] Zbigniew Brzezinski est un politologue américain. Il a été conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis Jimmy Carter, de 1977 à 1981. En tant que tel, il a été un artisan majeur de la politique étrangère de Washington, soutenant une politique plus agressive vis-à-vis de l’URSS.

[12] Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Fayard/Pluriel, Paris, 1997, p.16.