Solutions alternatives des activistes-opposants à Grand Inga :

Limites et Inconvénients des microcentrales pour la RDC

(Édition revue et complétée, Mars 2018)

«Quelle que soit la solution adoptée,

il importe en tout cas de sauvegarder autant

que possible la totalité des réserves énergétiques

du site (d’Inga) afin de ne pas hypothéquer l’avenir.»

Prof. F. Campus (1958)

Par Sinaseli Tshibwabwa

Introduction

Dans nos précédentes analyses que vous pouvez lire ou relire sur le site www.afridesk.org, nous avions analysé et réfuté les six premiers arguments des activistes-opposants à la construction du Barrage Grand Inga. Nous vous présentons ici l’analyse et la réfutation du septième argument, à savoir les solutions alternatives au Barrage Grand Inga proposées par ce conglomérat d’activistes-opposants. Nous espérons aussi apporter une réponse aux questionnements de certains Congolais, égarés, qui épousent aveuglement (ou encouragés par des enveloppes brunes) des projets de développement du pays élaborés dans les officines étrangères. Nous posons naïvement les questions suivantes : Quel Congolais, à partir de sa ville natale au Congo, pourrait vendre un projet de développement à un pays occidental ? Quel groupe de Congolais pourrait s’opposer, avec acharnement, à un projet quel qu’il soit dans un pays occidental ? Et pourtant, c’est ce que nous voyons en R.D.C., des membres des ONG étrangères battent larges campagnes contre un projet majeur de développement du pays sans jamais être inquiétés ni par les services de renseignement, ni par la police nationale ni encore moins par l’armée. Par contre, ces services sont d’une extrême violence à l’égard de leurs compatriotes comme on l’a vu lors des marches pacifiques des chrétiens organisées en ce début d’année dans tout le pays pour réclamer juste le respect de la Constitution.

Nous avons déjà dénoncé ces campagnes dans nos analyses antérieures et démontré que les arguments contre le Barrage Grand Inga n’ont rien de scientifique, ils véhiculent une sombre idéologie : « maintenir les Congolais et tous les peuples noirs d’Afrique dans l’obscurité ». Ce n’est que dans cette optique que l’on pourrait comprendre l’acharnement des activistes-opposants et les énormes moyens qu’ils mettent en œuvre pour promouvoir des solutions alternatives au Barrage Grand Inga. Quelles sont ces solutions ? Sont-elles réalistes à la dimension de la R.D. Congo ? Quelles sont leurs limites et leurs inconvénients ? Peuvent-elles se substituer efficacement au Barrage Grand Inga ou doivent-elles le compléter ? Nous allons tenter, toujours en privilégiant les intérêts de la R.D.C. de fournir des réponses à ces questions afin d’éclairer l’opinion.

1. Solutions alternatives au Barrage Grand Inga

1.1. Ce que dit la Loi sur l’accès à l’énergie électrique

L’exercice du droit d’accès à l’énergie électrique est garanti par l’article 48 de la Constitution nationale[1]. Dans l’exposé des motifs de la Loi no 14/011 du 17 Juin 2014 relative au Secteur de l’Électricité, il est stipulé que « l‘électricité est l’un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolément ». Parmi les cinq principaux objectifs énoncés dans cet exposé des motifs, nous avons retenu le dernier qui oblige l’État congolais de : « faire de la République Démocratique du Congo une puissance énergétique ». Pour atteindre lesdits objectifs, la loi susnommée édicte des principes ou des règles dont :

«- l’érection de tout site hydroélectrique ou géothermique en site d’utilité publique inaliénable ;

– l’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets de développement du secteur ;

– l’obligation prescrite à l’État de promouvoir l’électrification du milieu rural et périurbain, en vue d’accroître le taux de desserte en électricité sur l’ensemble du territoire national ; la garantie de la protection tant de l’opérateur que du consommateur.[2]»

Dans le Titre II de cette loi qui traite du Service public de l’Électricité et des Mesures de sécurité, les articles 4 et 5 du Chapitre 1 qui traite des principes, des obligations et de l’accès aux réseaux sont assez significatifs :

« Article 4 :

Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général.

Il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, au développement des ressources nationales et à leur gestion optimale, à la maîtrise de la demande d’énergie et des choix technologiques d’avenir ainsi qu’à la compétitivité de l’activité économique.

Article 5 :

Le service public de l’électricité matérialise le droit d’accès de tous à l’électricité, produit de première nécessité. Il concourt à la cohésion sociale, à la sécurité publique, à la lutte contre l’exclusion, au développement équilibré du territoire national, à la recherche et au progrès technologique dans le respect de l’environnement. »

Nulle part dans cette loi il est dit que l’État congolais devrait s’incliner aux pressions des activistes-opposants étrangers et nationaux ou adopter aveuglement leurs projets pour la mise en valeur du site d’Inga. L’État congolais doit plutôt, impérativement, répondre à ses obligations selon sa Constitution (Article 48) et selon la Loi no 14/011 du 17 Juin 2014 relative au Secteur de l’Électricité. D’où, toute campagne de certains milieux étrangers contre la mise en valeur de son territoire ne relève que de l’ingérence et de l’atteinte à la souveraineté de l’État congolais d’organiser son espace intérieur selon sa vision, dans l’intérêt et pour le bien de sa population. L’État congolais ne peut se soustraire à l’obligation de : « faire de la République Démocratique du Congo une puissance énergétique ». Ce qui ne peut se réaliser que par l’exploitation totale du « Trigone de la Puissance Énergétique du Congo », c.-à-d. tout le site d’Inga.

1.2. Les solutions alternatives au Barrage Grand Inga

Étant données les préoccupations environnementales au niveau national et mondial (Lutte contre les changements climatiques oblige), nous ne traiterons que des sources d’énergie renouvelables, les seules qui ont été citées par les activistes-opposants au Projet de Barrage Grand Inga. Il s’agit de :

1.- l’énergie hydroélectrique ; 2.- l’énergie solaire ; 3.- l’énergie éolienne ; 4.- l’énergie géothermique ; 5.- l’énergie nucléaire et 6.- la biomasse.

Ces six sources d’énergie renouvelables sont celles qui figurent aussi dans les projets de développement du secteur énergétique de la R.D.C.[3]. Elles présentent les caractéristiques communes suivantes : elles permettent la préservation de l’environnement, l’amélioration de la santé humaine et animale et l’éducation, le développement de l’économie, elles ne génèrent pas les diverses formes de pollution et enfin, elles sont en plus un excellent moyen de lutte contre les changements climatiques. Malheureusement sur le terrain, elles ont en commun un seul et même grand défaut : le manque cruel de données scientifiques récentes et diverses pouvant aider à mieux les analyser et les quantifier pour leur exploitation efficace. Les Occidentaux activistes-opposants au Projet de Barrage Grand Inga qui en font la promotion aujourd’hui trouvent que le principal atout des énergies renouvelables réside dans le fait qu’elles peuvent :

– être localisées sur un point précis sur ou hors réseau ;

– engendrer un impact tangible et immédiat tel que le développement de l’agriculture et de petites et moyennes entreprises (coiffeurs, menuisiers, etc.) ;

– contribuer directement au développement économique local à travers la création d’emplois, et enfin,

– exercer une influence positive sur l’amélioration des services de base des besoins communautaires tels que l’hygiène, la santé, l’éducation, les services de télécommunication et l’éclairage[4].

– Arguments contre cet atout principal des énergies renouvelables :

Vue les énormes potentiel énergétique et ressources naturelles de notre pays, nous ne partageons pas cette vision minimaliste, à pas de tortue, pour son développement. Pourquoi ?

– Premièrement, cette vision minimaliste, archaïque, ressemble à celle de l’ancien colonisateur qui, au lieu de bâtir de grandes villas et de larges avenues, avait préféré construire des cités avec des maisons et des rues étroites comme si l’espace manquait au Congo. Vous n’avez qu’à observer les anciennes cités indigènes et les quartiers des Blancs dans nos différents chefs-lieux de province. Aujourd’hui, les populations y étouffent pratiquement car surpeuplés, avec tout leur cortège de problèmes de pollutions de tous genres, de promiscuité, de santé publique et de sécurité.

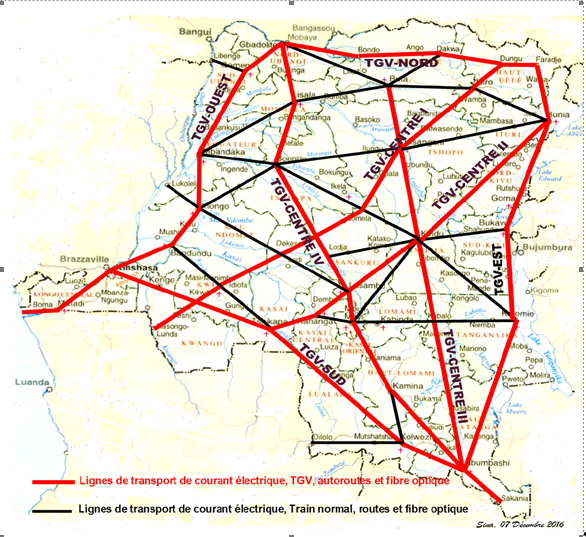

– Deuxièmement, dans 35 ans, la R.D.C. comptera approximativement 150 à 190 millions d’habitants[5], c.-à-d. un énorme marché économique intérieur auquel il faudra assurer une grande quantité d’énergie, une très grande mobilité à l’aide des infrastructures routières et des moyens de transports modernes, voire ultramodernes, des services de télécommunication d’une grande efficacité (voir Fig. 1 ci-dessous), de l’eau potable, des infrastructures de santé et d’éducation de haut niveau, etc. Prétendre que la R.D.C. ne mérite pas ces infrastructures ultramodernes car elles sont très onéreuses nous semble aussi répondre à un sombre objectif : « asseoir une idéologie de type raciste pour maintenir le Congo au stade de fournisseur de matières premières ». Ce ne sont pas des microprojets locaux, isolés dans le temps et dans l’espace qui vont assurer le développement de la R.D.C. et en faire une locomotive économique pour toute l’Afrique selon le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE, 2010) qui soulignait, en conclusion de ses travaux d’évaluation environnementale, l’importance mondiale et le potentiel extraordinaire des ressources naturelles et minières de la R.D. Congo[6].

– Troisièmement, ces microcentrales hydroélectriques, selon notre vision, ne pourraient bénéficier d’un quelconque intérêt qu’en tant qu’infrastructures complémentaires à Grand Inga. «Comparaison n’est pas raison», dit-on ! Mais, elle permet de s’inspirer des exemples de réussite observés ailleurs. La province du Québec, par exemple, est réputée pour sa très grande expertise dans le domaine de l’hydroélectricité. Son industrie énergétique est fondée principalement sur ses grands barrages hydroélectriques dans le Nord de la province. Les autres sources d’énergie renouvelables développées à travers la province ou en développement (microcentrales, solaire, éolienne, biomasse, géothermie, etc.) ne sont que des structures d’appui interconnectées au réseau principal constitué par les grandes centrales hydroélectriques[7].

Fig. 1. Projets prioritaires, futurs consommateurs de l’électricité qui sera produite par Grand Inga. (Source : Tshibwabwa Sinaseli, 2016[8])

L’exemple de la Chine est encore plus édifiant. Face à l’explosion de son économie et à une forte demande en énergie, le gouvernement chinois avait pris en 1992, malgré les oppositions au projet et un nombre record d’abstentions lors de son Assemblée Populaire, une décision volontariste pour la construction du barrage de Trois-Gorges de Sandouping sur le fleuve Yangzi Jiang (Yang-Tsé) dans la province du Hubei. En plus de produire une grande quantité d’énergie électrique (22 500 MW), ce chef-d’œuvre technologique a permis à la Chine de développer une grande expertise dans ce domaine, facilité et augmenté le nombre de mois (passé de six à neuf) de navigation par un ascenseur vertical à bateaux et un système d’écluses en escalier. Enfin, le barrage de Trois-Gorges, actuellement premier au monde, est aujourd’hui une fierté de tous les Chinois et un grand site touristique dans la province du Hubei.

1.2.1. Énergie hydroélectrique

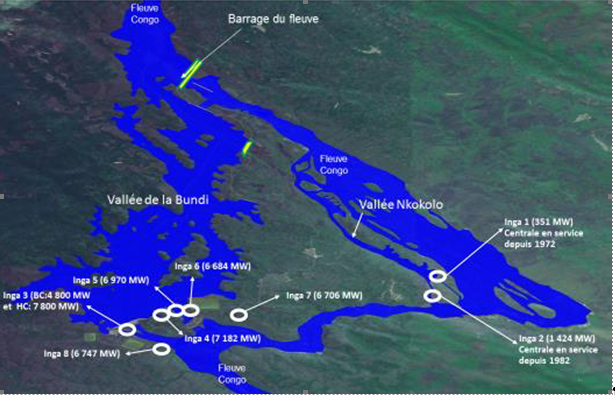

Malgré le potentiel énorme du site d’Inga[9], les activistes-opposants au Projet de Barrage Grand Inga (Phases 3 à 8) prônent la non mise en valeur de ce site que nous avons à juste titre baptisé de « Trigone de la Puissance Énergétique du Congo » (Fig. 2). Ils s’acharnent dans toutes les tribunes à conseiller au gouvernement congolais et aux institutions financières d’investir plutôt dans des microcentrales hydroélectriques. Cette idée d’investir dans la construction des microcentrales est promue par la plupart des organismes qui s’opposent au Projet de Barrage Grand Inga dont le plus virulent de tous est « International Rivers » (Lire nos précédentes analyses). En plus d’une dette élevée (80 milliards de $US) qu’engendrerait la construction des Phases 3 à 8, ils évoquent aussi, sans honte, les coûts supplémentaires pour l’interconnexion du pays entier à cause de grandes distances entre Inga et les provinces consommatrices de cette énergie ainsi que le manque d’infrastructures de base telles les routes, à peine existantes[10]. Ce discours de microcentrales semble avoir séduit certains Congolais. En effet, dans leur conférence de presse du jeudi 6 juillet 2017, Émmanuel Musuyu[11], Blandine Bonianga[12] et Édith Neema[13], représentant la société civile congolaise en ce qui concerne le projet de barrage Inga 3, se sont référés, malheureusement, aux publications de « International Rivers » (une ONG américaine) pour qualifier le projet de barrage Grand Inga de « projet financièrement à hauts risques pour le contribuable congolais ».

Depuis plusieurs années, « International Rivers » n’a cessé de multiplier des missions au Bas-Congo et de produire quantité de textes virulents contre le financement de ce formidable projet (Lire Bosshard, P., Sanyanga, R., Klemm, J., Carney, M., Wysham, D., Hayes, R., Orenstein, K., and Ben Collins ; December 20th 2013 ; Sanyanga, R. 2014 et Ange Asanzi[14]). Cet organisme a soutenu le voyage au bureau de la Banque Mondiale/Washington de M. Muanda, représentant d’une ONG du Bas-Congo pour déposer une pétition des populations ayants-droits de la région d’Inga. Cette pétition a certainement contribué à l’époque à la décision de l’USAID de suspendre un financement sur Inga 3. Plus récemment, du 05 au 07 décembre 2017[15], « International Rivers » en collaboration avec « Womin », une ONG sud-africaine également anti-Inga 3, ont financé un atelier national portant sur le thème : « Consultation des femmes sur les énergies renouvelables et justice climatique pour l’Ouest de la République Démocratique du Congo ». Cet atelier a été organisé à l’intention de la Synergie des Femmes Solidaires (Feso) et de 35 autres femmes congolaises de tout le pays représentant les ONG suivantes : CORAP, FCE, FFGRN, SOFLECOADEV, AFEKIDEV, CONGO INNOVATION, MSN, CECDC, MERU, etc. L’organisation de cet atelier à Matadi, la ville du site d’Inga, n’est ni plus ni moins qu’une honteuse manipulation frisant la corruption, l’instrumentalisation et l’incitation à une rébellion des ONG congolaises à un important projet de développement en amont de tous les autres en R.D. Congo. En violant ainsi les lois du pays, « International Rivers », « Womin » ainsi que les ONG des femmes congolaises se comportent comme si elles étaient maîtresses des lieux.

Fig. 2.- Développement du site d’Inga par phases successives (Grand Inga)

(Source : Ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité/RDC-Mars 2014[16])

A-Pourquoi les microcentrales comme solution alternative à Inga 3 sont sans intérêt pour la R.D.C.?

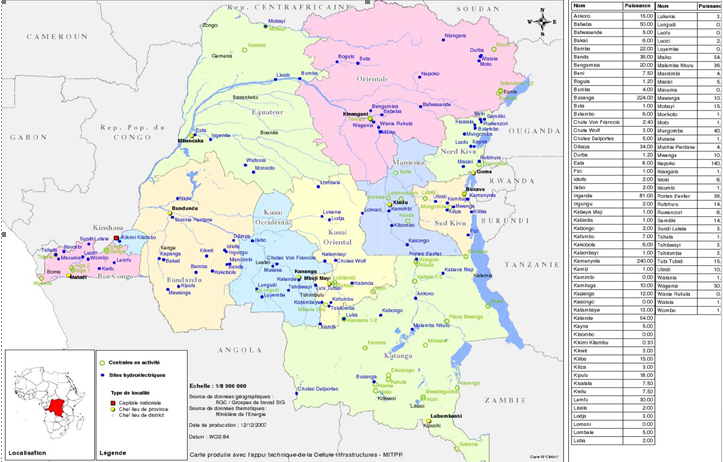

La R.D.C. compte 44 centrales hydroélectriques qui ne produisent qu’environ 3 % du potentiel hydroélectrique du pays, auxquelles il faut ajouter aujourd’hui les centrales hydroélectriques de Kakobola sur la rivière Kwilu dans le Bandundu (9,3 MW), Zongo 2 sur la rivière Inkisi dans le Bas-Congo (150 MW) et Katende sur la rivière Luluwa dans le Kasaï Central (64 MW). La microcentrale hydroélectrique de Katende est, comme on le constate, la plus petite de ces trois microcentrales. La construction de cette microcentrale a mis près de 53 ans (elle n’est toujours pas encore achevée !) et son coût est évalué à 280 millions de $US. Prenons-la comme modèle de base pour le besoin de notre démonstration. Si, pour fournir de l’énergie électrique à toute sa population, le pays se lance dans la construction de tous les 300 sites des microcentrales hydroélectriques répertoriés par la CNE[17] (Fig. 3), et en supposant que ces microcentrales sont de la taille de la microcentrale de Katende, on pourrait estimer les coûts à 84 milliards de $US (soit 280 000 000 $US x 300) pour une puissance totale de 19 200 MW pour tous les 300 sites. Ces coûts sont plus élevés que celui du complexe Grand Barrage d’Inga (80 milliards de $US) dont la puissance installée sera de 46 000 MW (soit 2,4 fois plus d’énergie) ! À ces coûts, il faut ajouter des coûts environnementaux exorbitants, un déplacement (éventuel) des populations plus important que dans le cas du Barrage Grand Inga, une dispersion de l’expertise qui finalement va coûter plus cher à long terme, des coûts liés à l’acheminement des machines et matériaux de construction sur chaque site, un développement local, isolé et sans possibilité de créer un véritable et puissant marché intérieur, et enfin, la durée de construction de chaque centrale hydroélectrique. Au bout de 25 ans, ces microcentrales seront abandonnées à cause des coûts d’entretien élevés comme la plupart d’autres microcentrales aujourd’hui à l’arrêt à travers le pays. Donc, la R.D.C. n’a aucun intérêt (ni financier, ni économique, ni encore moins environnemental) à investir dans des microcentrales hydroélectriques, n’en déplaisent aux activistes-opposants au Projet de Barrage Grand Inga et aux trois membres de la société civile cités dans notre introduction. Il faut plutôt voir grand : « Investir dans le Grand Inga pour des raisons évoquées dans nos analyses précédentes ».

Fig. 3.- Sites hydroélectriques en République Démocratique du Congo.

(Source : Ministère de l’Énergie. Document de politique du Secteur de l’électricité, mai 2009)

B- Faut-il avoir peur de la dette qui sera générée par le Barrage Grand Inga ?

Les activistes-opposants font peur aux Congolais en ce qui concerne une dette de 80 milliards de $US qu’engendrerait le Barrage Grand Inga. Les microcentrales hydroélectriques ne sont pas plus économiques que le Barrage Grand Inga comme on vient de le voir. La R.D.C. n’est pas un pays comme les autres, chaque Congolais devrait le savoir. En effet, que représente, pour la R.D.C., pays sous-endetté, (voir tableau ci-dessous) aux énormes potentialités évaluées à 24 milles milliards de $US (objet de l’instabilité entretenue actuellement par les vautours de toutes origines en R.D.C.), une dette de 80 milliards de $US ? Comment exploiter ce potentiel énorme en ressources naturelles sans une source d’énergie permanente, stable, écologique et à moindre coût ? Comment créer des milliers d’emplois sans énergie afin de mettre un terme au gaspillage humain qui a élu domicile dans ce pays ? Comment créer un énorme marché intérieur, des voies de communication ultramodernes (Fig. 1) sans beaucoup d’énergie que seul Grand Inga peut fournir ?

Tous les pays sont endettés, le système économique mondial actuel fonctionne avec des dettes. (Voir tableau ci-dessous) :

Tableau : Dette publique de quelques États en 2016, en milliards de $US.

(Source : Internet, consulté en date du 09 Juillet 2017)

| Pays occidentaux : | Montant |

| Belgique | 510,00 |

| Canada | 520,00 |

| Espagne | 1263,00 |

| France | 2476,00 |

| Pays-Bas | 495,00 |

| UK | 2359,00 |

| USA | 19000,00 |

| Pays d’Afrique Noire : | Montant |

| Afrique du Sud | 175,80 |

| Angola | 47,20 |

| Cameroun | 9,70 |

| Congo R.D. | 4,80 |

| Congo-Brazza | 7,90 |

| Nigeria | 28,30 |

| Sénégal | 7,20 |

Il ressort de ce tableau une situation paradoxale : La R.D.C., vaste pays au riche potentiel minéral et énergétique, a une dette publique insignifiante, largement inférieure à celles de plusieurs pays occidentaux et africains n’ayant pas les mêmes potentialités et, par conséquent, les mêmes capacités de remboursement ! Nous devrons tous dénoncer cette situation.

C’est pourquoi nous invitons nos compatriotes, plus particulièrement Émmanuel Musuyu[18], Blandine Bonianga[19] et Édith Neema[20], à cesser d’être des fossoyeurs des intérêts du Congo-Kinshasa et d’agents multiplicateurs des campagnes ridicules et méprisantes contre les grands projets de développement de notre pays. En effet, lors de leur conférence de presse du jeudi 6 juillet 2017 à Kinshasa/Ngaliema[21], ces compatriotes se sont référés, malheureusement, aux publications de « International Rivers » (une ONG américaine) pour appuyer leur prise de position contre la construction d’Inga 3 sous-prétexte qu’elle va générer une grande dette pour le contribuable congolais. Or, il est connu que « International Rivers »[22],[23] investit des moyens énormes et use de fausses informations dans ses virulentes campagnes contre le financement de ce projet capital pour le Kongo Central, le Congo tout entier, l’Afrique centrale, toute l’Afrique, voire l’Europe et le Moyen-Orient.

CONCLUSION

Il existe plusieurs sources d’énergie renouvelables en RDC (- l’énergie hydraulique ; – l’énergie solaire ;- l’énergie éolienne ;- l’énergie géothermique ;- l’énergie nucléaire ;- la biomasse). Nous avons donné leurs principales caractéristiques communes et leur principal atout. En ce qui concerne les microcentrales hydroélectriques, nous avons démontré qu’elles ne présentent d’intérêt que comme « infrastructures d’appui, complémentaires au grand réseau hydroélectrique du Grand Inga ». Toute autre vision pour leur développement avant Grand Inga serait une grave erreur. Elles ne présentent aucun intérêt immédiat pour tout Congolais visionnaire. Bien gérée, la R.D.C. est largement capable de rembourser sa dette, investir dans ses infrastructures de développement et offrir une vie meilleure à sa population. C’est dans cette optique que, faisant fi de la pollution engendrée par l’énergie fossile, le Président américain Donald Trump a décidé, au nom de l’intérêt général, de relancer l’exploitation des gisements de charbon, longtemps fermés, uniquement pour répondre à son slogan : « Les États-Unis d’abord !».

Peuple congolais, transformons notre pays à notre goût, pour cette génération et les générations futures. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tous que nous avons raté la révolution des pointes d’ivoire et du caoutchouc, nous avons raté la révolution du cuivre, de l’uranium, de l’or et du diamant, nous avons raté la révolution du pétrole. Si nous sommes encore distraits, nous allons rater la révolution du coltan et du cobalt. En effet, le monde vient d’entrer dans l’ère des voitures électriques, grandes consommatrices du coltan (télécommunication) et du cobalt (batteries des voitures électriques). D’après les projections des pays dominants du moment (Chine, USA, UE, Canada, Inde, etc.), dans 25 ans, ces voitures vont remplacer complètement les voitures à essence. Or, dans moins de 25 ans, la R.D.C. peut achever la construction des six phases restantes du Barrage Grand Inga, fournir suffisamment de l’énergie électrique à ses compagnies minières pour l’extraction et la transformation de ses minerais, imposer sa stature sur le marché mondial du coltan et du cobalt, entrevoir avec assurance son émergence socio-économique et devenir cette locomotive économique pour l’Afrique. Malgré nos difficultés du moment, les autres pays africains nous regardent et comptent sur nous pour le développement économique de tout notre continent.

Sinaseli TSHIBWABWA

Expertise en Biodiversité des Poissons d’eau douce d’Afrique&

Écotechnologie des Eaux continentales.

Références

[1] http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Energie/Loi.14.011.17.06.2014.htm#TI

[2] http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Energie/Loi.14.011.17.06.2014.htm#TI

[3] Henri Esseqqat, novembre, 2011. Les énergies renouvelables en RDC. Document d’information (non officiel) du PNUE préparé en interne en complément de l’Évaluation environnementale post conflit. http://www.unep.org/drcongo, 102 p.

[4] Idem

[5] In http://www.rfi.fr/afrique/20150820-afrique-connaitre-forte-croissance-demographique-2050. Consulté le 03 août 2017.

[6] Tshibwabwa, Sinaseli, 2016 – Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Partie 2 : Inventaire, Analyse et Réfutation des Arguments de ses Opposants. In http://www.afridesk.org

[7] Tshibwabwa, Sinaseli, 2016 – Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Partie 3 : Inventaire, Analyse et Réfutation des Arguments de ses Opposants (Suite). In http://www.afridesk.org

[8] Idem

[9] Tshibwabwa, Sinaseli, 2016. Barrage Grand Inga : Son avenir est-il compromis ? Partie 2 : Inventaire, Analyse et réfutation des Arguments de ses opposants. In http://www.afridesk.org.

[10] (Cfr 10 et 11)

[11] CORAP : Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l’Action Publique.

[12] FESO : Synergie des Femmes Solidaires

[13] MEROU-Développement : Mission Environnement en Milieu Rural Ouvert aux Urgences et Développement.

[14] Asanzi, A., 2014. What Future for Inga 3-Affected Communities? July 31th 2014. http://www.internationalrivers.org/fr/blogs/337. Ange Asanzi est Assistante au Programme Afrique de l’organisme International Rivers. Congolaise d’origine, elle est utilisée par cet organisme pour mener une campagne contre le Projet Inga sur le terrain à Kinshasa et dans le Bas-Congo.

[15] Journal LePhare (un quotidien de Kinshasa) du 6 décembre 2017.

[16] Kapandji Kalala, B., 2014.- Inga 3 au service de l’Afrique : Défis et Perspectives. Présentation à la 2e édition de la Conférence minière de la RDC à Goma. 21 diapositives.

[17] CNE : Commission Nationale de l’Énergie

[18] Émmanuel Musuyu, Secrétaire Technique de la CORAP (Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l’Action Publique).

[19] Blandine Bonianga, Directrice exécutive de la FESO (Synergie des Femmes Solidaires).

[20] Édith Neema, Secrétaire permanente de la MEROU-Développement (Mission Environnement en Milieu Rural Ouvert aux Urgences et Développement).

[21] Nsomue, Dorcas : Inga III : risque d’endettement de 22 à 70 milliards USD pour la RDC. In Le Phare du 10 juillet 2017

[22] Tshibwabwa, Sinaseli, 2016.- Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Partie 2 : Inventaire, Analyse et Réfutation des Arguments de ses Opposants. In http://www.afridesk.org

[23] Tshibwabwa, Sinaseli, 2016.- Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Partie 3 : Inventaire, Analyse et Réfutation des Arguments de ses Opposants (Suite). In http://www.afridesk.org

One Comment “Solutions alternatives des activistes-opposants à Grand Inga : Limites et Inconvénients des microcentrales pour la RDC – Sinaseli Tshibwabwa”

Ntungu Mediaka

says:Je ne suis pas du tout d’accord avec cette analyse de M. Tshibwabwa que je respecte beaucoup. Et les arguments me paraissent pas très convaicants surtout quand on connait l’urgence qu’il y a à mettre en place une politique énergétique cohérente en s’inspirant des erreurs des autres pays. Mais j’enverrai à Desc les arguments contraires et tout aussi valable sans rentrer dans le jeu américain contre ou pas.