Introduction

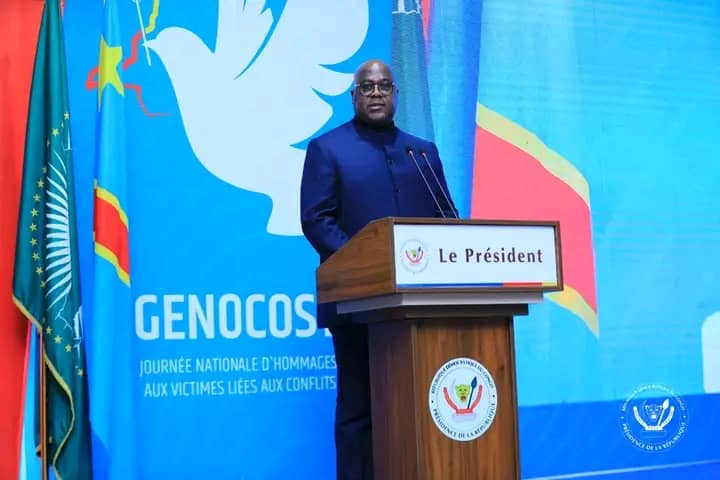

Le 2 août 2023, en réponse à l’immobilisme de la communauté internationale face à la situation désastreuse dans l’Est de la République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi a marqué cette date comme la « journée de commémoration du Génocide congolais ». Au cours des trois dernières décennies, des millions de vies ont été perdues, et des communautés entières ont été ravagées par des viols systématiques, des mutilations, des massacres et d’autres atrocités lors des conflits qui continuent de sévir sur le territoire congolais.

Ces morts méritaient indéniablement d’être commémorées, cependant, le gouvernement congolais s’efforce aujourd’hui de préserver la mémoire de ces événements tragiques. Néanmoins, il subsiste un écart significatif à combler entre la promesse et les actions concrètes à réaliser.

La commémoration soulève implicitement des questions sur la qualification de ces actes de violence en tant que « génocide congolais ». Cela suscite des débats et des interrogations quant à la nature et à l’ampleur des atrocités commises, au sens soit de les majorer soit de les minorer.

La commémoration du Génocide congolais doit néanmoins être orientée vers l’avenir, en appelant à la recherche de la justice et la réparation en faveur des victimes.[1] C’est un appel à l’action pour garantir que les auteurs de ces crimes soient tenus pour responsables et que les victimes reçoivent la justice qu’elles méritent.

Le présent article n’a pas la prétention de traiter toutes ces questions de manière exhaustive. Son principal objectif est d’analyser la commémoration du génocide congolais et la relance du processus de justice transitionnelle en tant que facteurs constitutifs de changement de paradigme pour le Congo, une opportunité de prendre en main son propre destin et de faire progresser la justice et la réconciliation dans le pays.

Raisons de commémorer le Génocide Congolais

Depuis 1996, une tragédie impensable a frappé la République démocratique du Congo, laissant derrière elle un sinistre silence. Les chiffres sont dévastateurs : plus de 10 millions de vies perdues, selon certaines estimations, avec plus de 500 000 femmes traumatisées par des violences de toutes natures : des viols et des traumatismes de tous ordres qui ont marqué à jamais d’innombrables enfants. Ces massacres ont été le résultat de l’action menée de divers acteurs, à la fois internes et externes. La guerre à l’est du Congo semble être une extension de la quête économique par d’autres moyens.

Cependant, à partir de 2001, les Nations unies ont révélé des rapports alarmants sur le pillage massif de millions de tonnes de minerais, acheminées ensuite vers divers trafiquants, avant d’être exportées et principalement vendus aux pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda et l’Ouganda. Malgré des preuves accablantes présentées par les experts des Nations unies, les institutions africaines et européennes ont tardé à agir avec fermeté face à cette réalité et à punir sévèrement les responsables de cette prédation à grande échelle.

Le cri d’urgence pour remédier à cette situation persiste, laissant les Congolais se demander si la célèbre citation de Joseph Staline, « La mort d’un homme est une tragédie, la mort d’un million d’hommes est une statistique », s’applique à leur propre pays. Pour que la situation de conflits qui sévit à l’Est et dans le reste du Congo soit véritablement prise en compte par le reste du monde, les Congolais doivent prendre courageusement et avec détermination l’initiative de faire entendre leur voix dans toutes les tribunes à l’internationale.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F%25C3%25A9missions%2Fjournal-de-l-afrique%2F20221212-denis-mukwege-sur-france-24-la-rd-congo-est-la-premi%25C3%25A8re-crise-internationale-n%25C3%25A9glig%25C3%25A9e&psig=AOvVaw1Iy0ir-jIgycO56dAz4uBy&ust=1697895697075000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCIDDg8HghIIDFQAAAAAdAAAAABAR

L’importance de la commémoration

L’idée d’instituer la commémoration annuelle du génocide congolais le 2 août semble avoir émergé au sein des organisations de la société civile congolaise, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Cette initiative a notamment pris forme grâce à l’Action Youth Platform, au cours de divers forums consacrés à la guerre au Congo[2]. Elle a également reçu un soutien marqué de la part des personnalités influentes, à l’instar du Dr Denis Mukwege[3], récipiendaire du prix Nobel de la paix 2018.

A ses origines, cette initiative visait avant tout à obtenir une reconnaissance internationale du génocide en République démocratique du Congo et à rendre hommage aux innombrables victimes. Elle a été nommée « GENOCOST« , en fusionnant de manière significative les termes « génocide » et « coût », symbolisant ainsi les répercussions économiques dévastatrices de ces événements tragiques.

En attendant que la communauté internationale reconnaisse officiellement le génocide congolais, le 2 août a été choisi comme date de commémoration, rappelant le déclenchement, en 1998, de la deuxième guerre du Congo par la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), soutenue par le Rwanda. Cette commémoration vise à ne pas oublier les victimes d’événements traumatisants ou tragiques et de préserver leur mémoire.

Cependant, depuis l’élection du président Félix Tshisekedi, l’élan pour commémorer officiellement s’est renforcé. Certains considèrent cela comme une récupération politique[4], car la commémoration est inévitablement liée à la politique.[5] Les déclarations du président Tshisekedi à la tribune des Nations unies condamnant l’agression rwandaise par le groupe terroriste M23 interposé et les crimes commis par son armée à l’Est du Congo ont contribué à encourager la commémoration, permettant ainsi de reconnaitre ouvertement l’expérience des victimes de la guerre à l’échelle nationale et internationale.

La commémoration revêt un rôle institutionnel majeur qui va au-delà de la simple célébration.[6] Elle confère une signification politique essentielle en contribuant à la définition de l’identité nationale d’une population. Elle joue un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective en rappelant les souffrances endurées par les Congolais, empêchant ainsi que les repères les plus significatifs de leur existence collective ne sombrent dans l’insignifiance. En ce sens, elle incarne un appel à l’action pour éviter que l’histoire ne se répète, conformément au « devoir de mémoire » tel que décrit par Paul Ricoeur.[7]

Plusieurs moyens concourent à cette préservation de la mémoire, chacun avec ses avantages et ses limites. La recherche historique, l’enseignement de l’histoire, la production artistique et savante, ainsi que la dénomination de rues et de lieux publics, tous contribuent à cet effort. Chacun d’entre eux apporte sa pierre à l’édifice de la préservation de la mémoire collective.

Les efforts de commémoration ne se limitent pas à une simple cérémonie. Ils peuvent créer de nombreuses opportunités pour les survivants et les sociétés. Cela inclut la création d’un espace pour le deuil et la guérison, ainsi que la possibilité d’engager un dialogue et d’impliquer les générations futures.

Dans un contexte où les atrocités ont persisté dans une relative indifférence internationale, presque comme une sorte d’omerta tacite, en grande partie en raison de l’intérêt porté aux ressources minérales du Congo[8], la commémoration se révèle être un puissant rappel. Elle nous enjoint à ne jamais oublier les souffrances du passé, soulignant que l’humanité a la responsabilité de se souvenir, d’apprendre de l’histoire, et de tout faire pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.

Rendre justice aux victimes

La commémoration, sans la poursuite en justice des auteurs des crimes, ne peut garantir un avenir de paix dans le contexte congolais. Pour remédier à ce lourd héritage des abus des droits humains dans les sociétés qui sortent de conflits armés, le mécanisme de justice transitionnelle s’offre comme un des outils à même de contribuer à lutter contre l’impunité des crimes graves, à faciliter la reconnaissance et l’indemnisation des victimes. Mais le faire avec le support des institutions de la justice internationale.

L’idée d’établir un tribunal chargé de juger les responsables des crimes commis au Congo est née en réponse à la publication, en 2010, d’un rapport des Nations unies connu sous le nom de « projet Mapping ». Ce rapport avait pour objectif de répertorier les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en RDC entre mars 1996 et juin 2003. Les conclusions du rapport ont clairement établi que la majorité des crimes documentés relevaient de la catégorie des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. De plus, il soulevait la question de savoir si certains crimes perpétrés contre les réfugiés hutus rwandais et les citoyens congolais pouvaient être qualifiés de génocide.

L’équipe du projet Mapping avait recommandé la mise en place de chambres mixtes intégrées au sein du système judiciaire congolais, composées de juges et de personnel à la fois congolais et international, afin de rendre justice aux victimes de cette période sombre. Le mécanisme proposé incluait aussi une Commission Vérité et Réconciliation, des programmes de réparation, de réforme de la justice et d’assainissement des services de sécurité.[9]

La requête du gouvernement congolais de l’époque d’obtenir la création du tribunal ad hoc n’a pas abouti, à cause des réticences du Conseil de sécurité des Nations Unies à créer de telles juridictions après l’expérience dispendieuse des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et de l’implication de la Cour pénale internationale (CPI) dans la situation en RDC.[10]

Bien que le développement de la Justice Transitionnelle en RDC ait connu une progression lente et que l’impunité pour les violations des droits de l’homme reste un défi persistant, plusieurs initiatives en matière de Justice Transitionnelle ont été entreprises et mises en œuvre ces dernières années dans le pays. Cette approche, que l’on pourrait qualifier de « politique des petites victoires », consiste à fixer de modestes objectifs, lesquels, une fois atteints, peuvent déclencher une série de comportements positifs. Parmi les initiatives gouvernementales, on compte un éventail de mécanismes, formels et informels, parmi lesquels les cours militaires mobiles et les comités locaux de paix[11] (largement présents dans l’est de la RDC), sont les plus notables. Mais tout cela reste mitigé, voire nul en termes de résultats.

Dans le domaine de réparation, un droit inscrit dans de nombreux traités internationaux, il est essentiel de garantir le droit au recours pour toutes les victimes de violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. L’ONU a adopté les « Principes fondamentaux et directives concernant des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire » (« Principes sur la réparation »), qui soulignent le droit des victimes à une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi.[12]

Au niveau national, le droit de réparation est clairement reconnu en droit interne congolais, notamment à travers l’article 258 du Code civil congolais, qui stipule que « Tout fait quelconque qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute de qui ce préjudice est survenu à le réparer »[13]

Le rapport Mapping recommandait au gouvernement congolais de l’époque d’être le premier à contribuer à un programme de réparations. Douze ans plus tard, en décembre 2022, le nouveau gouvernement congolais a adopté une nouvelle loi portant protection et réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits, des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.[14] Parallèlement, le pays a mis en place deux organismes publics dédiés à la réparation des victimes de crimes graves. Ces entités sont le Fonds spécial de réparation de l’indemnisation aux victimes des activités illicites de l’Ouganda en RDC et le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.[15]

Cependant, malgré les avancées législatives et institutionnelles, le processus d’indemnisation des victimes semble entravé par sa lenteur. De plus, la question des bénéficiaires de ces réparations se pose. Bien que le droit à la réparation soit un droit individuel des victimes, la mise en place d’un vaste programme de réparations individuelles est difficile à réaliser. Dans le contexte congolais, privilégier la réparation communautaire semble une mesure appropriée, notamment à la lumière de la destruction massive des infrastructures de base consécutives aux conflits récurrents.

Certains remettent en question le principe même de réparations collectives, faisant valoir que même si elles ont un caractère matériel, leur nature réparatrice n’est pas toujours claire. Ces mesures profitent à l’ensemble des citoyens et pas seulement aux victimes directes.[16] Cependant, il est important de noter que les réparations individuelles ne sont souvent pas substantielles au point de provoquer un changement significatif dans la situation des victimes. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur le montant de la compensation, il serait plus pertinent de mettre l’accent sur la restauration de la dignité et la réintégration de ces victimes en tant que citoyens actifs.[17]

Néanmoins, malgré ces critiques, il existe un espace pour les mesures collectives au Congo. Le rapport Mapping souligne que, dans un contexte où la majorité du pays manque d’infrastructures de base, en partie en raison de leur destruction pendant les conflits, privilégier des projets de développement au profit des communautés des victimes peut être considérée comme une forme de réparation.[18]

En outre, la poursuite en justice demeure un défi, en partie en raison de la présence persistance des auteurs au sein des institutions du pays, restant non impunis malgré les attentes de tous, et également en raison de la difficulté d’atteindre de nombreux auteurs de ces crimes, souvent étrangers et difficilement accessibles.

Conclusion

Si les Congolais souhaitent être pris en compte, ils doivent s’efforcer de le faire savoir par eux-mêmes, plutôt que de suivre passivement les autres. L’idée de commémorer les victimes des conflits dans l’Est du Congo et dans le reste du pays remonte à 2013, mais cette commémoration était initialement discrète, presque clandestine.

L’élan en faveur de la commémoration des victimes de conflits de l’Est du Congo découle de plusieurs facteurs, dont le plus marquant est le changement dans la dynamique politique depuis l’élection du président Félix Tshisekedi et le soutien de la communauté internationale à lutter contre l’impunité, la mauvaise gouvernance et la corruption. Ce nouveau leadership politique congolais s’est également engagé en faveur de la Justice transitionnelle afin de faire face à l’insécurité persistant dans l’est de la RDC.

Malgré ces avancées positives, des défis et des obstacles subsistent dans l’évolution des nouveaux supports de commémoration et la mise en œuvre de la justice transitionnelle.

Bandeja Yamba, Analyste en droits humains, Ottawa, Canada.

Références

[1] Caleb Kazadi, A quand les réparations pour les victimes congolaises du « Genocost »?, Justice info, 31 août 2023, Quand les victimes congolaises du « Genocost » seront-elles indemnisées ? (Justiceinfo.net)

[2] Hirambere Philippe Tunamsifu, Memoralisation as an often neglected aspect in the consolidation of transitional justice: Case study of the Democratic Republic of the Congo, African Journals Online, january 18, 2019, disponible sur https://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/view/182086.

[3] Panzi Fondation, Déclaration du Dr Denis Mukwege à l’occasion de la journée commémorative du génocide congolais, disponible sur https://panzifoundation.org/fr/declaration-du-dr-mukwege-a-loccasion-de-la-journee-commemorative-du-genocide-congolais/.

[4] Actualité.CD, Commémoration du Genocost en RDC : Appel à préserver le caractère citoyen et inclusif de cette journée mémorielle, ne pas l’associer au « haut patronage du Président dela République », disponible surhttps://actualite.cd/2023/08/02/commemoration-du-genocost-en-rdc-appel-preserver-le-caractere-citoyen-et-inclusif-de.

[5] Radio-France, La commémoration peut-elle échapper à la politique? radio France, 22 janvier 2021, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/la-commemoration-peut-elle-echapper-a-la-politique-7840336

[6] Sophie Ernest, « La commémoration nous a installés dans un rapport au temps qui n’a rien de naturel », https://www.tv5monde.com/cms/upload/c_bloc_file/344/344_fichier_ernst_integral_commemoration.pdf.

[7] Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Éditions du Seuil, 2000.

[8] Charles Onana, Holocauste au Congo, Paris, 2023.

[9] Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, p. 476-477, disponible sur www.ohchr.org/Documents/Countries/zr/drc_mapping_report_final_fr.pdf>

[10] Bandeja Yamba, Congo : Après les faits, la justice, La Revue Nouvelle, Bruxelles, no 12, décembre 2011.

[11] Mutoy Mubiala, Vers un renouveau de la justice transitionnelle en R.D. Congo, Africa Policy Brief, p.3, disponible sur APB-34-JT-FR.pdf (egmontinstitute.be)

[12] Commission internationale de juristes, Le droit à un recours et à obtenir réparation en cas de violations graves des droits de l’homme. Guide pratique, no 2 de la série des guides pratiques, 2006, p. 235-237.

[13] Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, p. 495. www.ohchr.org/Documents/Countries/zr/drc_mapping_report_final_fr.pdf.

[14]Loi no 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.022.65.26.12.2022.html.

[15] Présidence RDC, Le président Félix Tshisekedi rend hommage aux victimes du génocide congolais, 2 août 2023, disponible sur https://presidence.cd/actualite-detail/actualite/le_president_felix_tshisekedi_rend_hommage_aux_victimes_du_genocide_congolais.

[16] Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, p. 502..

[17] Hirambere Philippe Tunamsifu, Memoralisation as an often neglected aspect in the consolidation of transitional justice: Case study of the Democratic Republic of the Congo, African Journals Online, January 18, 2019, disponible sur https://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/view/182086.

[18] Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, p. 502.