Que vaut le pouvoir sans souveraineté en R.D.Congo?

Par Jean-Bosco Kongolo

Avant le 30 juin 1960, les pères de l’indépendance congolaise n’avaient majoritairement pour préoccupation que de prendre la place des Belges partout où ces derniers faisaient régner leur autorité. Lassés par la dictature du régime de Mobutu, la majorité des Zaïrois estimaient, sans penser aux conséquences, qu’il valait la peine que même un comédien succédasse à ce dernier. De nos jours encore, nombreux sont les Congolais, y compris les acteurs politiques qui souhaitent simplement que Joseph Kabila dégage, sans se préoccuper du profil du futur Président de la République, qui devra en principe être en mesure d’amener enfin le pays à la souveraineté réelle et non nominale. Dans cette réflexion et à travers trois grandes périodes de notre histoire politique, nous voulons contribuer à démontrer que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les problèmes que vit le Congo-Kinshasa depuis l’indépendance trouvent en grande partie leur explication dans le péché originel qu’est l’absence de souveraineté, celle-ci étant toujours détenue, sinon exercée ailleurs par ceux qui font et défont les régimes à travers le monde, avec la complicité et l’irresponsabilité de certains de nos compatriotes.

Indépendance et souveraineté, est-ce la même chose?

En matière politique, les deux termes sont généralement utilisés pour signifier ma même chose : l’autodétermination d’un peuple ou d’un État par rapport à un autre. Selon Wikipédia « L’indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents et la population exercent l’autogouvernance, et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. » Pour éclairer davantage l’opinion, nous avons retenu la définition suivante, tirée du dictionnaire Toupie : «La souveraineté a été définie par Jean Bodin (1530-1596) dans son traité ‘’Les six livres de la République’’ comme un attribut essentiel de l’État : ‘’La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République.’’ Aucun pouvoir n’est supérieur à la puissance souveraine qui ne peut être anéantie, mais elle n’est pas sans limite (s’exerce sur le domaine public et non privé).Pour Jean-Jacques Rousseau, le peuple est le seul détenteur légitime de la souveraineté » (http://www.toupie.org/Dictionnaire/Souverainete.htm)

C’est dans la constitution de chaque pays que l’on découvre comment s’exerce cette souveraineté et quelles sont les institutions chargées d’exercer le pouvoir, au nom du peuple bien entendu. Mais à travers le temps et l’espace, le fossé est souvent large et profond entre la lettre et la réalité, particulièrement au Congo-Kinshasa.

L’indépendance ratée du Congo-Kinshasa (1960-1965)

Craignant de perdre leurs avantages dans ce grand Congo qui a permis à leur minuscule pays de compter parmi les nations prospères, les Belges s’arrangèrent pour que l’indépendance de leur ancienne colonie fût négociée ou accordée plutôt qu’arrachée. Pendant un mois (20janvier-20 février 1960), des représentants des formations politiques de l’époque, auxquels avaient été associés quelques chefs coutumiers, furent réunis en Belgique autour de ce qu’on a appelé Table ronde pour discuter du processus et des modalités d’octroi de l’indépendance. A ce sujet, un témoin survivant (membre du MNC) de cette table ronde politique nous avait confié que pour les distraire et les empêcher de bien réfléchir, les Belges avaient mis à leur disposition de jolies filles de joie pour rendre agréables leurs nuits dans les chambres d’hôtel. Parallèlement à la Table ronde politique, il se tint une autre, économique (26 avril-16 mai 1960), dont les participants, pressés de rentrer se partager le gâteau politique, n’avaient aucune expérience en matière de gouvernance économique. « A la table ronde économique et financière, les hommes d’affaires belges se sont retrouvés avec des étudiants congolais de Belgique. Cette représentation posait des problèmes juridique et pratique dans lesquels les Belges ont trouvé une occasion de spolier le Congo.

Comme retombées de cet échec, le 17 juin 1960 le Roi des Belges promulgue la loi accordant aux sociétés commerciales congolaises avec sièges administratifs en Belgique le droit de devenir des sociétés belges avant le 30 juin 1960. Environ 500 sociétés congolaises et avec des avoirs de plus de 4000 milliards de dollars américains revenant au nouvel État congolais devinrent une propriété belge. » (http://www.congovision.com/nouvelles2/CCC_Nshisso_Conference1.pdf)

Le texte de la Constitution qui résulta de cette Table ronde, rédigé par des constitutionnalistes belges, adopté par le parlement belge et promulgué par le Roi des Belges, renfermait déjà de nombreux pièges de conflictualité notamment entre le Premier ministre disposant de la majorité parlementaire et le Président de la République, non responsable devant le parlement. Les statuts des partis politiques, pour la plupart d’essence ethnique, avaient été indistinctement rédigés par des mêmes conseillers belges qui pouvaient donc facilement les manipuler et opposer leurs leaders les uns aux autres. (Manuel, A., 1962. Le Congo : De la colonisation belge à l’indépendance. Éd. L’Harmattan, Paris, 352p. ; Bakajika Banjikila, TH., 1997. Épuration ethnique en Afrique. Les »Kasaiens » (Katanga 1961-Shaba 1992). Éd. L’Harmattan, Paris, 244p.)

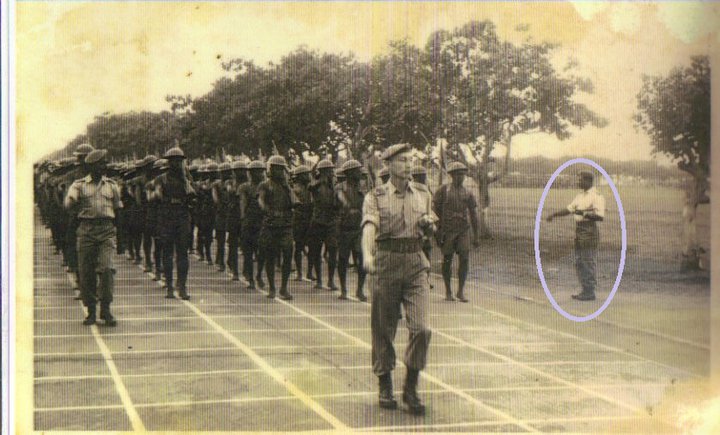

Faute de cadres formés et expérimentés, des Belges se retrouvèrent comme conseillers à la présidence de la République, au cabinet du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. L’armée et la justice, des attributs les plus régaliens de l’État et de la souveraineté, continuèrent d’être dirigées par des étrangers avant qu’elles soient progressivement africanisées. « A l’accession du Congo à l’indépendance, le Général Janssens est demeuré le commandant en chef de l’armée alors que le ministère de la Défense, dirigé par le premier ministre Lumumba(MNC) et le secrétaire d’État Albert Nyembo, était totalement sous le commandement des officiers belges. Le Chef de cabinet de Lumumba était le colonel Van Hoorbeke, son attaché de presse était le capitaine De Schepper alors que le capitaine Boland était son officier d’ordonnance et que l’adjudant Verhelst faisait fonction de secrétaire de cabinet. » (Jean-Jacques Wondo, Les armées au Congo-Kinshasa, Radioscopie de la force publique aux FARDC, Monde nouveau/Afrique Nouvelle, p.40). Dans le secteur de la justice, nous avons eu à travailler, jusque dans les années 1990, avec des juges auxiliaires (sans formation académique en Droit), formés sur le tas au cours des premières années d’indépendance en remplacement des belges et des Haïtiens venus dans le lot de l’ONUC pour parer à la carence des cadres.

Dans l’ensemble, le décor était donc suffisamment planté pour qu’à peine 10 jours après l’indépendance, des mutineries, des sécessions et des rébellions surgissent et embrasent tout le territoire de la jeune République et fassent apparaître les limites des nouveaux dirigeants à exercer leur autorité en toute indépendance. Dans la confusion, et à leurs demandes respectives et indistinctes adressées au Secrétaire général des Nations Unies, le Président Kasa-Vubu et le Premier ministre Lumumba donnèrent l’occasion aux puissances occidentales, sous-couvert de la Communauté internationale, toujours la même qu’aujourd’hui, de revenir placer le Congo sous une tutelle sans nom, au motif de recoller les morceaux et de le rendre gouvernable jusqu’à ce que la situation redevienne calme. Ce fut ce qu’on avait appelé l’ONUC (Organisation des Nations Unies au Congo), dont la mission dura de 1960 à 1964. Pour comprendre ce que signifie tutelle, une notion du Droit civil, il convient de retenir qu’elle n’est envisageable qu’à l’égard d’une personne incapable de se prendre en charge pour poser des actes juridiquement valides. Elle est généralement organisée pour protéger les mineurs d’âge. Dans les circonstances de 1960, le Congo-Kinshasa était donc comparable à un mineur, ayant besoin d’un adulte pour administrer ses biens.

Les espoirs suscités quatre ans plus tard par la Constitution de Luluabourg, œuvre des Congolais eux-mêmes, et par les élections de 1964 qui s’en suivirent, furent de très courte durée car Mobutu, sous le dicta de la CIA et de la Belgique, interrompit brutalement le processus démocratique destiné à rendre au peuple sa souveraineté.

Confiscation de la souveraineté à titre personnel (1965-1997)

Le coup d’État militaire du 24 novembre 1965 avait autant surpris tout le monde qu’il ne se justifiait pas politiquement, du fait des élections législatives organisées la même année (mars) et gagnées par la CONACO, parti de Moïse Tshombe. En effet, Mobutu n’avait fait que tirer prétexte de la confusion créée et entretenue par les politiciens et surtout par Kasa-Vubu qui, craignant d’être battu aux élections présidentielles par Moïse Tshombe qui disposait d’une majorité écrasante au parlement, surgit pour neutraliser tout le monde, comme il l’avait fait quatre ans plutôt avec le Collège des Commissaires généraux. «Depuis plus d’un an, l’Armée nationale congolaise a lutté contre la rébellion qui, à un moment donné, a occupé près des deux tiers du territoire de la République. Alors qu’elle est presque vaincue, le haut commandement de l’armée constate avec regret qu’aucun effort n’a été fait du côté des autorités politiques pour venir en aide aux populations éprouvées qui sortent en masse de la brousse, en faisant confiance à l’Armée Nationale Congolaise. La course au pouvoir des politiciens risquant à nouveau de faire couler le sang congolais, tous les chefs militaires de l’Armée Nationale Congolaise, réunis ce mercredi 24 novembre 1965 autour de leur commandant en chef, ont pris en considération de ce qui précède, les graves décisions suivantes… ». (http://www.congoforum.be/fr/congodetail.asp?subitem=21&id=37440&Congofiche=selected)

Les raisons du coup d’État telles que présentées, ne pouvaient qu’être applaudies par la majorité de la population qui n’avait que trop souffert des conflits armés durant cinq ans. Malheureusement, le règne de Mobutu n’a été qu’une succession de rendez-vous manqués avec la souveraineté dont voici les plus significatifs :

Le non respect du délai de 5 ans d’exercice du pouvoir

Dans son point de presse tenu le 25 nov.1965 à 10h, Mobutu avait annoncé qu’il allait restituer le pouvoir aux civils au bout de 5 ans d’exercice. Soutenu et encouragé par l’Otan et les Américains dont il fut le gendarme en Afrique centrale, contre le bloc soviétique, il se moqua de son peuple envers qui il ne se sentait en rien redevable : « Je ne doit rien à ce peuple, c’est lui qui me doit tout ». C’est cette conception du pouvoir, appuyée par la légitimité qu’il tirait du soutien de ses parrains extérieurs, qui le poussa à mettre fin aux activités des partis politiques et à créer le MPR, devenu plus tard (en 1974) parti unique considéré comme famille zaïroise politiquement organisée et dont on était censé devenir membre dès la naissance. C’est ainsi que de simulacres d’élections furent successivement et inutilement organisées en 1970, 1975 et 1984 avec comme seul candidat Mobutu. (Voir la chanson de campagne 1984 de Luambo Makiadi : Candidat na biso Mobutu : www.youtube.com/watch?V=T33 rO0 ZgUUo). Ce parti finit par absorber tous les attributs de l’État et devint Mpr –Parti-État. Dans la structure pyramidale du pouvoir où tout partait du sommet vers la base, le peuple n’avait d’autre choix que de subir les orientations et décisions conçues sans sa collaboration par une clique de jouisseurs regroupés au sein du Bureau politique et plus tard, du Comité central.

Pays riche, peuple pauvre

Au 30 juin 1960, ceux des Congolais qui avaient un emploi quelconque avaient toutes les raisons d’espérer que le Congo étant devenu « maître de son destin », leur situation sociale allait davantage s’améliorer. En effet, grâce à la souveraineté politique, comment ne pas concevoir avec optimisme la souveraineté économique, qui signifie que le peuple devient maître de ses ressources naturelles, longtemps spoliées par les colons ? Comment, surtout, ne pas envisager l’avenir du Congo en rose, avec des mesures telles que la nationalisation de l’Union minière du Katanga, devenue plus tard Gécamines, la création d’une monnaie nationale, le Zaïre, dont un zaïre valait e deux $US en 1967 ?

De la devise forte qu’elle était à sa création, la monnaie Zaïre ne valait plus que son poids papier en 1992. En effet, pour avoir 1$US, il fallait transporter 1.990.000 Z.

De la devise forte qu’elle était à sa création, la monnaie Zaïre ne valait plus que son poids papier en 1992. En effet, pour avoir 1$US, il fallait transporter 1.990.000 Z.

Plutôt que de faire profiter tout cela au peuple, qui lui avait massivement et aveuglement accordé toute sa confiance, Mobutu se distingua par des dépenses somptueuses au profit de sa famille biologique, de son ethnie et de tous les courtisans répartis dans des organes et services partisans budgétivores (Comité central, Bureau politique, Comités exécutifs du parti, Commission de discipline, Compagnons de la révolution, Mopap (Mobilisation, propagande et animation politique) et ses groupes de danseurs et danseuses, Militants de première heure. La Cour de sûreté de l’État était là pour réprimer toute velléité de contestation du pouvoir. C’est sous ce régime qu’apparut une forme originale de redistribution immorale du revenu national, consistant pour les membres de famille des « deuxième ou troisième bureaux » (deuxième ou troisième femme) des « mouvanciers » (autorités) d’être recommandés pour l’emploi ou d’acquérir des biens meubles et immeubles inaccessibles à la classe moyenne et à la majorité silencieuse, frustrée. Cette redistribution, copiée et bien imitée par le régime actuel, consistait aussi dans les « dons » du Guide(Rais) et de son épouse : dons de voitures et des propriétés foncières sans raison évidente aux cadres du MPR, frais de soins médicaux en Occident, etc.

La conférence nationale souveraine(CNS), dernier rendez-vous manqué

Mobutu aimait affirmer que de son vivant il n’y aurait jamais de deuxième parti politique mais il ignorait que c’est contre lui qu’allait se retourner la prophétie de Franz Fanon, reprise dans son discours historique de 1973 à la tribune des Nations Unies à New York : « Devant la tempête et l’ouragan de l’histoire, le fruit mûr ou pas mûr, finit par tomber » allait s’accomplir contre lui. Cette tempête de l’histoire, venue de l’Est de l’Europe en balayant sur son passage des régimes dictatoriaux le força à organiser précipitamment des consultations populaires à l’issue desquelles il constata que le souverain primaire en avait marre de son régime. Plutôt que d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposaient, il crut que seuls ses collaborateurs étaient désavoués et résista longtemps avant d’accepter la tenue de la Conférence nationale souveraine. Se croyant seul souverain, en lieu et place du peuple, il en rejeta toutes les résolutions pourtant opposables à tous, notamment celles prévoyant une transition pacifique et proposant des élections libres, démocratiques et transparentes. Lassé, le peuple ainsi que l’armée lui tournèrent définitivement le dos et ouvrirent grandement les portes au diable dénommé AFDL.

L’AFDL : Un cheval de Troie dans l’édifice congolais (1997 à nos jours)

Pour la compréhension de l’histoire politique du Congo-Kinshasa, il serait aberrant de parler de l’AFDL sans inclure le régime de Joseph Kabila, les deux ne constituant logiquement qu’une seule et même réalité. En effet, qui, en dehors de cette nébuleuse alliance, aurait pu honnêtement et objectivement imaginer L.D.Kabila ou son successeur devenir présidents de la République au Congo ? Loin de toute analyse académique, le régime de Joseph Kabila est comparable à un enfant né hors mariage, d’autorité imposé et à l’épouse et introduit dans la famille (la nation congolaise) par le père (communauté internationale) au mépris des règles de la société moderne.

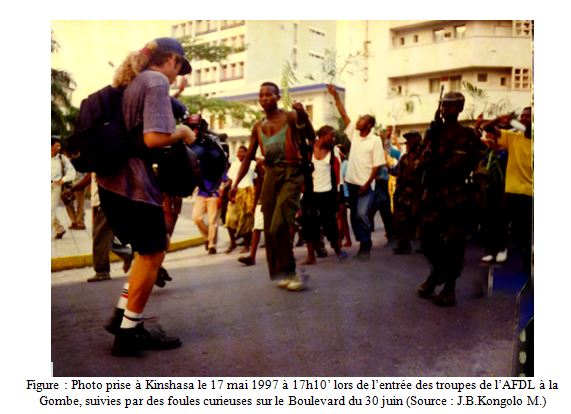

Au fur et à mesure que progressait, d’Est vers l’Ouest, l’Alliance des forces pour la « libération » du Congo, les Kinois étaient pressés de voir les Kadogo (enfants soldats) arriver dans la capitale pour y déloger celui qui, comme Léopold II, avait privatisé l’État pendant 32 ans. Ils avaient surtout soif de voir ce téméraire Laurent-Désiré Kabila qui l’avait démystifié sur le bateau sud africain Outenika, en présence de Nelson Mandela. Mais ils ignoraient malheureusement que leur « libérateur » était lui-même à la tête d’un « Conglomérat d’aventuriers », selon ses propres dires en 1998.

Au vu de ces vaillants Kadogo, encadrés par des soldats plus géants ne s’exprimant dans aucune des 4 langues nationales (Lingala, Swahili, Ciluba et Kikongo), les Kinois commencèrent à se poser des questions sur l’origine et la composition de cette armée inhabituelle qui venait de parcourir tout le territoire national à partir du grand Kivu.

Ils avaient toutefois la conviction qu’étant arrivé au siège des institutions, L.D.Kabila allait inévitablement composer avec leur monument du combat non armé, E. Tshisekedi, pour ensemble organiser la transition afin de réhabiliter dans ses droits le souverain primaire pour qui chacun avait lutté à sa manière.

Obnubilé par le pouvoir et pris lui-même en otage par ceux qui avaient des ambitions mercantilistes sur notre pays, Kabila ignora toutes les forces vives de la nation et ne voulut rien entendre de Tshisekedi qui lui avait fraternellement proposé de payer la facture de ses collaborateurs et de les remercier pour leurs services rendus. Se méfiant, à tort ou à raison, des soldats et officiers ex-FAZ (Forces armées zaïroises), qui lui avaient pourtant facilité la tâche en refusant de combattre, il confia (quelle naïveté !) le commandement de l’armée nationale à un étranger, le Rwandais James Kabarebe, qui effectua une purge en envoyant mourir de faim et de tortures des milliers de soldats congolais à la base militaire de Kitona. « Cette attitude générale de complicité avec les agresseurs de notre pays était, en fait, un message fort et sans équivoque de désapprobation par le peuple congolais de la gestion du pouvoir et du système politique dont j’ai partagé très largement la responsabilité durant ces dernières années. Ne pas le comprendre relève de l’immaturité ou de la cécité politique. Ne pas l’accepter dénote de l’incivisme arrogant et orgueilleux » (Honoré Gbanda Nzambo, Crimes organisés en Afrique centrale, Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, Éd. Duboiris, Paris, 2004, p.25)

Puisqu’il ne sert à rien de continuer à cacher à Dieu ce que les anges savent déjà, il faut reconnaître que ce fut le début de l’infiltration à ciel ouvert des symboles clés de la souveraineté congolaise (gouvernement, armée, police, services de sécurité, entreprises publiques, gouvernorat des provinces, etc.). Il convient de relever qu’avant même son arrivée à Kinshasa, L.D.Kabila s’était déjà arrogé le droit d’accorder, à vil prix, de larges concessions minières aux sociétés étrangères, dont certaines fictives, qui finançaient la guerre pour leur intérêt, au détriment du peuple congolais. « En 1996, des sociétés occidentales majoritairement canadiennes ont financé, armé et encadré Laurent-Désiré Kabila, de même que ses soutiens ougandais et rwandais, pour lui permettre de renverser le maréchal Mobutu au pouvoir depuis des décennies. En échange de cette aide, et parfois avant même qu’il ne soit président de l’ex-Zaïre devenu République démocratique du Congo, Kabila a consenti à ces sociétés des contrats léonins outrageusement avantageux. Les partenariats économiques du nouvel État avec ces sociétés maintenaient le pays sous la tutelle d’intérêts strictement financiers. » (Alain Deneault, avec Delphine Abadie et William Sacher, Noir Canada, Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Les Éditions écosociété, 2008, p.42), en ligne : http://www.congoforum.be/upldocs/EBOOK%20FRan%C3%A7ais%20Noir%20Canada%20Pillage%20corruption%20et%20criminalit%C3%A9%20en%20Afrique%20Al_.pdf

C’est pourquoi, lorsqu’il prit tardivement conscience de sa bêtise et tenta de retourner la situation, le monstre à plusieurs têtes (les puissances occidentales) sortit son grand jeu en l’éliminant et en engendrant plusieurs rébellions téléguidées à partir du Rwanda et de l’Ouganda ( RCD-Goma, MLC, RCD/KML, RCD-N,…) qui continuent de se multiplier, tels des hydres d’eau douce (Mai-Mai, FPLC, FRPI, APCLS,UCPC,…) ou de se démembrer (CNDP, M23) jusqu’à nos jours avec le même objectif assigné : la déstabilisation de l’État et la balkanisation de la terre de nos ancêtres pour l’exploitation de ses ressources stratégiques. Ne dit-on pas : « Faites du bien au diable, il vous donnera l’enfer en récompense ? ».Ce n’est pas pour rien que le Rwanda est brusquement devenu exportateur des minerais (coltan, or, diamant, étain…), que Dieu n’avait pourtant pas enfuis dans le sous-sol de ses collines au moment où il avait achevé de créer la terre.

L’accession de J.Kabila au pouvoir, l’Accord cadre de Sun City, le régime 1+4, les élections de 2006 et de 2011 n’ont pas permis au peuple Congolais de se libérer de l’immixtion extérieure et humiliante dans ses affaires. Parlant des élections de 2006, Charles Onana écrit ceci : « Si la plupart des pays préfèrent organiser des élections libres dans un contexte de paix et de sécurité, la RDC a été contrainte, pour sa part, d’organiser des élections en pleine occupation rwandaise. C’est un peu comme si la France avait été obligée de tenir des élections sous l’occupation nazie et sous les bombardements de la Wehrmacht. Plus étonnant est le rôle joué dans cette marche forcée vers les élections par l’Union Européenne. Celle-ci a exercé toutes sortes de pression sur le gouvernement congolais pour qu’il s’occupe essentiellement des élections. » (Charles Onana, 2012. Europe, Crimes et Censure au Congo, Les documents qui accusent, Éditions Duboiris, Paris, 2012, p.169)

Comme en 1960 avec l’ONUC, le pays est toujours occupé et en réalité dirigé depuis quinze ans par la fameuse communauté internationale à travers la Monuc, rebaptisée Monusco, qui ne cherche qu’à y rester pour longtemps encore. Plutôt que de prendre conscience de cette situation et de sillonner le pays pour l’implantation de leurs partis politiques et l’éducation civique de leurs bases en prévision des élections, le moment semble être indiqué pour certains compatriotes de multiplier leurs fréquentations aux USA et en Europe pour se faire légitimer loin et à l’insu du souverain primaire. A Kinshasa pendant ce temps, ceux qui sont au pouvoir de la manière ci-dessus décrite et qui craignent de perdre la confiance de ces mêmes faiseurs des rois, se souviennent enfin que la R.D.Congo est un État souverain et crient hypocritement au scandale. Mais qu’ont-ils fait de cette souveraineté depuis qu’ils sont au pouvoir ?

Conclusion

L’on peut comprendre l’état d’esprit des premiers politiciens congolais, dont la plupart avaient à peine franchi la 4è année post-primaire, confrontés du jour au lendemain à la gestion d’un si vaste territoire sans y avoir été préparés. Plus de cinquante ans près, il est inadmissible de constater que l’homme politique congolais se trouve encore à la case de départ, admirant tout ce qui vient de l’étranger, refusant de reconnaître les mérites et le leadership de son compatriote mais prêt à pactiser avec le diable, quand bien même cela nuirait gravement à la souveraineté et aux intérêts de la nation. Nous pensons qu’il est grand temps de prendre collectivement conscience que sans un sursaut d’orgueil, nous risquons de perdre définitivement le plus beau cadeau que les ancêtres nous ont légué. En ce qui nous concerne, nous proposons à la classe politique, toutes tendances confondues, de révéler sans tarder ses prétendants présidentiables et d’organiser au sein de chaque famille politique, des débats radiodiffusés et télévisés, en Français et dans les 4 langues nationales, pour présenter leurs projets de société. Cela aura pour mérite de respecter le peuple, souverain primaire, et de lui permettre de faire un bon choix conforme à ses aspirations et sanctionner tous ceux et celles qui vont chercher le pouvoir en dehors de nos frontières. Ce n’est que de cette façon que le peuple se reconnaîtra dans ses représentants et dans les institutions de la République.

5 Comments on “Que vaut le pouvoir sans souveraineté en R.D.Congo? – Jean-Bosco Kongolo”

Lomandja Alain-Joseph

says:S’agit-il d’une analyse politique dans cet article? Je doute et me pose des questions. Déjà la première phrase de l’article révolte: prétendre en effet que les Pères de l’indépendance n’avaient pour préoccupation que de prendre la place des Belges, est une affirmation grave qui méconnaît le combat pour la dignité et surtout les idéaux de la lutte pour l’indépendance inscrits dans notre hymne national. Ces idéaux donnent une vision toujours actuelle de l’avenir de la RD Congo. Que l’indépendance ait été piégée n’enlève rien à la noblesse du combat des Pères de l’Indépendance…

Si je comprends le souci de l’auteur, il me semble qu’il n’est plus possible d’imaginer une « souveraineté totale » à l’heure de la montée des interdépendances et/ou de la mondialisation. La vraie question est celle de savoir comment un Etat donné défend au mieux les intérêts de sa population dans le jeu inévitable des interactions et interdépendances mutuelles. D’ailleurs, au fil du développement, on ne sait plus très bien s’il s’agit de la souveraineté internationale (article 2 de la Charte des Nations-Unies), de la souveraineté nationale (peuple comme souverain primaire) ou des détails de la politique nationale (comme L.D. Kabila qui tourne le dos au « monument » Tshisekedi…). Il est même curieux qu’au détour d’une citation de Charles Onana, l’auteur passe à pieds joints les élections de 2006 et 2011 en les désagrégeant dans le pouvoir du « diable » AFDL. On aurait pu attendre une analyse plus approfondie à ce niveau. Dommage…

Enfin, que propose l’auteur? Un débat sur les projets de société des candidats présidents… Si un tel débat est utile et nécessaire, je ne vois pas comment il va résoudre le problème de « souveraineté » menacée au niveau régional et international, problème qui semblait préoccuper l’auteur au début. Un très long « diagnostic », mieux une longue relecture personnelle et sélective de l’histoire politique de la RD Congo et, à la fin, pas assez de propositions constructives pour changer la situation.

Jean-Bosco Kongolo M.

says:Cher compatriote Alain-Joseph,

Je vous remercie déjà très sincerèment d’avoir lu mon analyse et surtout d’avoir formulé par écrit vos observations. C’est très rare chez bon nombre de nos compatriotes, qui ne lisent pas du tout ou lorsqu’ils le font, c’est pour s’en prendre violemment à l’auteur avec des échanges injurieux et discourtois. Ceci dit, je ne réduis pas à néant tout le combat mené par les pères de l’indépendance.C’est pourquoi j’ai pris la précaution de souligner que que parmi eux, la plupart n’avaient pour préoccupation que de remplacer les colons dans leurs fonctions.Ce qui n’est pas du tout faux au regard de leur niveau d’instruction et surtout de l’impréparation aux charges étatiques qui les attendaient.

Si je pouvais m’autoriser de vous inviter à me relire, vous comprendriez que tout au long de ma réfléxion, ma préoccupation était de relever que le mode d’accession à l’indépendance, tout comme les modes d’accession au pouvoir depuis 1960, sont demeurés très préjudiciables à la souveraineté nationale, entendue dans le sens de la parole et des droits laissés au souverain primaire de choisir librement ses gouvernants et de les contrôler pour les sanctionner positivement ou négativement. Cette souveraineté n’a rien à voir avec l’interdépendance entre les États dans le cadre de la coopération internationale.

Il serait donc très prétentieux pour moi de penser que j’ai correctement abordé mon sujet pour le mettre à l’abri de toute critique, bien au contraire je sohaiterais que des politologues l’approfondissent et l’enrichissent avec des détails plus fouillés

Lomandja Alain-Joseph

says:Merci, mon frère. Je me réjouis aussi du ton de votre réaction. Je suis parfaitement d’accord avec vous sur les limites et les déficiences démocratiques qui ont jalonné l’histoire politique du Congo, notamment quand il s’est agi d’écouter la voix du souverain primaire…Je partage avec vous l’évidence qu’il y a eu des ratés indéniables.

Si je vous comprends bien (dans votre commentaire), il me semble alors que le titre plus adéquat de la réflexion serait: « Que vaut le pouvoir sans souveraineté nationale/ou du peuple ». Ceci lèverait toute équivoque sur le sens et l’orientation que vous entendiez donner au mot souveraineté. Sinon, on l’entend au sens de la souveraineté des Etats (Charte des Nations-Unies).

Par contre, j’ai toujours un point de vue différent du vôtre à propos des Pères de l’indépendance. Je ne les juge pas en fonction de leur niveau d’instruction ou de leurs diplômes. Je regarde leur stature d’hommes d’Etat, leur patriotisme et leur nationalisme, toutes les valeurs qui font défaut chez la plupart de nos politiciens actuels, bardés de plusieurs diplômes universitaires. Quand je lis les écrits d’un Lumumba par exemple, je me demande combien de politiciens actuels ont sa vision de la Nation et de la République… Impréparation de l’indépendance? Cela s’entend souvent, mais y avait-il un autre choix possible? Le colonialisme était un esclavage. Fallait-il donc le prolonger sous prétexte que la préparation était nécessaire? Je crois que non.

Un autre point sur lequel je reste sur ma soif est la trop grande schématisation de l’histoire politique réduite à quelques grandes étapes. Mais je peux comprendre que vous n’ayez pas voulu ou pas pu aller dans une analyse approfondie. Par contre, ma plus grande observation porte sur les propositions. J’ai observé dans ma longue expérience de formateur national et sous-régional de la Commission Episcopale Justice et Paix que nous sommes très forts en diagnostics, mais pas nécessairement autant dans nos propositions des pistes de solution. Alors, JB, vous pourriez revenir avec des propositions sur ce que nous pouvons faire ensemble pour que le peuple congolais se réapproprie sa souveraineté… Je sais que vous le pouvez. A bientôt, alors!

Jean-Bosco Kongolo M.

says:Mon frère Alain Joseph,

Cet échange nous permet de mieux nous connaître et de nous découvrir dans notre vision commune.Je me réjouis également que nous nous soyons compris sur l’objet du sujet. Nul doute que nos pères de l’indépendance, malgré leur faible niveau instruction, n’ont rien à envier à ceux qui nous dirigent aujourd’hui(plus de 50 ans après) mais qui n’ont aucun amour pour le pays. C’est pourquoi ils n’ont aucune excuse par rapport aux politiciens de la première heure.

Ces derniers temps j’ai beaucoup écrit et je ne m’arrête pas seulement au diagnostic. Il serait intéressant que vous consultiez desc-wondo pour découvrir qu’en plus des constats que je fais,je propose toujours des pistes de solutions. Mais ces jouisseurs qui ont pris nos institutions en otage entendront-ils un jour les voix qui crient dans le désert?

NKongo Daniel

says:Mon cher compatriote Jean-Bosco, votre analyse est un résumé de la situation que vit notre pays depuis les périodes que vous avez mentionnées. Pour ne pas re-ommenter votre réflexion, je voudrais simplement vous assurer et rassurer que mon constat est qu’aujourd’hui, le peuple Congolais tant au pays qu’à l’étranger a acquit une maturité ,sinon une prise de conscience qui lui permet de discerner entre le bien et le mal. Ce qui lui manque actuellement, c’est un leader voire des leaders comme dans la période d’avant « l’indépendance ». Aussi, à votre question, je vous réponds que nous n’avons pas besoin d’une autorisation de la part de ces jouisseurs tant que nationaux qu’étrangers pour faire entendre nos voix depuis notre désert collectif. La multiplication des réseaux sociaux est un atout à mettre à profit. A mon humble avis, je pense que se résigner serait la pire de chose. La preuve, votre analyse vient d’être reprise par le « seul »quotidien respecté de la RDC. Bon courage et soyez béni.