Quatre paradigmes de la crise burkinabè

en parallèle avec la situation de la Rd Congo.

Germain Nzinga Makitu

« À présent libre de mes mouvements, je reprends du service et par la même occasion, je m’affirme par la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l’exercice du pouvoir d’État ». C’est en ces termes que le président Michel Kafango s’est exprimé le mercredi 23 septembre 2015 pour reprendre son poste de président de transition burkinabè après une semaine de mise en otage de l’exécutif de la transition au Burkina Faso, qui sera suivie d’un coup d’Etat et de la neutralisation des institutions républicaines.

A l’issue de cette crise, les choses semblent encore plus complexes qu’avant le putsch. Toutes les réclamations des putschistes, la feuille de route de la CEDEAO et la légèreté avec laquelle les représentants de cette organisation régionale ont abordé les questions épineuses de la crise burkinabè, le silence sur des questions politiques qui fâchent laissent entre parenthèses beaucoup de non-dits.

Oui, l’exécutif burkinabè reprend du service en grande pompe avec la présence de nombreux chefs d’état présents à la cérémonie mais le regard de l’analyste a la nette impression que le fond du problème e été volontairement escamoté. On a cette sensation que le feu couve sous les braises et qu’à la moindre étincelle, il pourra embraser de nouveau ce pays à l’Ouest de l’Afrique.

La présente étude va mettre en exergue les divers non-dits qui émaillent cette crise à la lumière de quatre paradigmes de la crise burkinabè qui livrent bien curieusement de nombreux parallèles avec la crise qui secoue la Rd Congo.

1. Le paradigme d’une justice à deux vitesses

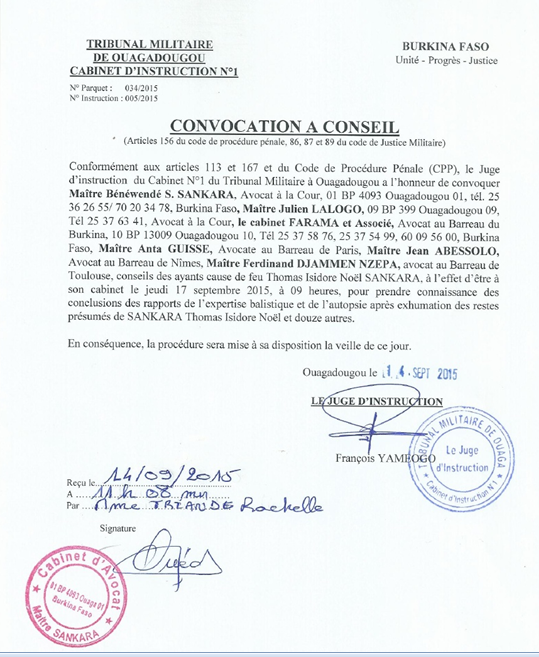

Lorsque l’équipe de l’exécutif de transition accède au pouvoir en octobre 2014, elle s’est assigné entre autres principal objectif, celui de faire la lumière sur l’assassinat de l’ex-président Thomas Sankara. C’est ainsi que, fin mai 2015, le juge d’instruction militaire, François Yaméogo, ordonnera à trois experts de procéder à l’ouverture des tombes situées au cimetière de Dagnoen, supposées être des tombes de l’ex-président et de ses douze camarades assassinés le 15 octobre 1987.

La finalité sera de procéder à l’autopsie des corps, à leurs analyses ADN et balistiques en vue de faire la lumière sur une affaire d’Etat étouffée vingt-sept ans durant par le régime de Blaise Compaoré. C’est donc pour dévoiler les résultats de cette longue enquête qui a pris trois bons mois que le juge de l’instruction a adressé le jeudi 17 septembre 2015, la lettre de convocation des avocats des parties civiles impliquées dans ce dossier.

Est-ce un hasard de calendrier avec le coup d’Etat mené le même jeudi 17 septembre contre les autorités de la Transition par le Régiment de sécurité présidentielle (RSP) lorsque l’on sait que le chef de putschistes, général Gilbert Diendéré, ayant joué un rôle important dans la prise des pouvoirs des révolutionnaires en 1983 ( ce sera lui qui annoncera la prise de pouvoir de Thomas Sankara à la radio nationale), se sera distingué par la suite d’avoir supervisé l’arrestation du président Sankara qui tournera au bain de sang.

Selon la version de faits livrée par l’intéressé lui-même, il dit ce qui suit : « nous avons été prévenus que Compaoré, Lingani et Zongo seraient arrêtés ce soir. (…) Notre réaction a été qu’il fallait arrêter Sankara avant que l’irréparable ne se produise.(…) Sankara tenait comme toujours son arme, un pistolet automatique, à la main. Il a immédiatement tiré et tué un des nôtres. A ce moment, tous les hommes se sont déchainés. »[1]. Quand bien même Diendéré prendrait les précautions de se cacher dans ce « nous » collectif, il en fournit de sa propre bouche la preuve de sa présence au lieu et au moment du crime, l’attestation de sa prise de position partisane pour Blaise Compaoré et finalement celle de son implication dans l’exécution criminelle du président burkinabè.

Gilbert Diendéré n’est pas seulement empêtré dans l’affaire Thomas Sankara. Il est également cité dans une autre affaire d’assassinat, le 13 décembre 1998, de Norbert Zongo qui, comme directeur du quotidien l’Indépendant, enquêtait sur le rôle trouble joué par François Compaoré, frère du président, dans la disparition de son chauffeur, David Ouédraogo dont les enquêteurs établiront sa liquidation par un escadron composé des officiers du RSP.

La remise sur table de ces dossiers judiciaires est de nature à compromettre non seulement le président déchu Blaise Compaoré mais aussi ses affidés et ses hommes de l’ombre dont Diendéré.

Par ailleurs, le croisement de nombreux paramètres nous fait appréhender la vérité selon laquelle ce coup d’Etat orchestré par le putsch militaire ne visait pas à prendre le pouvoir et d’y demeurer. Diendéré est trop intelligent et fin calculateur pour feindre ne pas comprendre la visible hostilité de l’environnement national, régional et international à ce genre d’action militaire dans une ère historique généralement assoiffée de démocratie. Il donne l’air trop intelligent pour prendre des risques jugés visiblement inutiles et inefficaces à son propre avenir politique.

Finalement, en mettant en exécution ce coup de force, Diendéré entendait plutôt obtenir de pousser l’exécutif de la transition burkinabè à négocier ce dossier judiciaire compromettant pour lui et pour le système dans lequel il a travaillé trois décennies durant. Ceci est d’autant vrai que les résultats de cette enquête impacteraient nécessairement sur le climat des élections présidentielles et sur la sécurité physique et judiciaire des barons de l’ancien régime, condamnant à mort l’avenir de toute leur famille politique.

Un président assassiné au Burkina Faso sans résultat clair sur les auteurs du crime. Un autre assassiné à Kinshasa sans connaissance réelle de l’identité de ses criminels ! Un chauffeur trop au parfum des activités de son patron assassiné à Ouagadougou et jusque-là sans tombe connue. Un autre chauffeur Fidèle Bazaba, assassiné pour avoir effleuré le crime sur son patron, Floribert Chebeya, lâchement assassiné dans les locaux de la police congolaise pour avoir voulu enquêter sur des assassinat massifs dont le regimbe de Kabila s’est rendu coupable sur les adeptes de Bundu dia Kongo. Blackout ici, omerta là-bas !

L’Afrique assassine en silence et sans impunité parce que la justice fonctionne à deux vitesses, elle blanchit ou noircit selon que la victime est grande ou petite, selon qu’elle appartient au système dominant ou fait partie du petit peuple. Il n’y est pas possible de construire de projet sérieux de démocratie lorsque l’institution judiciaire est instrumentalisée par le régime au pouvoir. Il n’y est plus possible de rêver une Afrique qui gagne tant l’impunité règne en maitre et que les assassins des chefs d’état tués en fonction continuent à courir les rues, enfermant injustement pour des décennies dans des prisons, des victimes innocentes jouant les boucs-émissaires en vue de couvrir les véritables responsables. Sans justice équitablement appliquée à tous, se trouvent éloignées les chances d’émergence des Etats de droit sur le continent noir.

2. Le paradigme d’une diplomatie française de la loterie

Aucune réflexion critique poussée n’a été faite sur le fameux courrier du 7 octobre 2014 adressé par François Hollande à Monsieur Compaoré, le conseillant amicalement de ne pas modifier la constitution. Beaucoup d’analystes y avaient vu en son temps un acte de grand sens de démocratie de la part du président socialiste français, d’autres y lisaient la fin de la Françafrique. Grosse erreur d’appréciation pour qui n’a pas décelé à temps l’attitude fort ambigüe de la France!

Pourquoi ? Parce que si ce courrier était rendu public à la date de son émission, il aurait pu avoir plus d’effets dissuasifs sur Blaise Compaoré et permettrait à coup sûr d’éviter les émeutes notées et ses conséquences macabres. On a fort à parier que si la situation d’octobre 2014 avait tourné à l’avantage de Blaise Compaoré, une telle lettre n’aurait jamais été publiée dans les médias officiels.

La France a appliqué dans le cas du Burkina Faso une diplomatie de la loterie, un triste jeu de qui perd gagne. La France joue une tombola diplomatique, distribuant au hasard des lots à des potentiels gagnants parmi lesquels elle sélectionnera, en s’alignant derrière, le joueur ayant mieux payé une mise au départ. Dans le cas échéant, constatant le jeu basculant en faveur du peuple burkinabé qui réussit à mettre à feu les symboles du pouvoir, en l’occurrence le Palais du Congrès et le bâtiment de la radio nationale, la France s’est empressée à mettre cette fameuse lettre sur la place publique pour pousser l’opinion burkinabè et celle internationale à faire croire que l’ex-puissance coloniale, en vertu de sa fidélité aux valeurs de la République française d’égalité, de fraternité et d’égalité, ne cherche que la promotion de la démocratie dans son ex-colonie et dans le reste du monde.

Tout analyste sérieux sait assurément bien que le cœur de la France était assurément « compaoriste ». C’est l’enlisement en défaveur du président Compaoré qui a objectivement conduit l’Hexagone à se justifier pour éviter les conséquences néfastes sur ses ressortissants et pour redorer son blason diplomatique. Le doute sur l’attitude diplomatique de la France aurait été moins pesant si François Hollande n’avait pas lâché du Canada où il séjournait, la grave déclaration selon laquelle la France a aidé le président déchu à s’exfiltrer. L’exfiltrer pour le sortir en même temps du filet de la justice burkinabè pour tous les crimes commis par son régime.

Ceci dit, les nombreuses déclarations émises par François Hollande lors du récent putsch militaire doivent être prises avec beaucoup de pincette. Comme en son temps, nous avions eu à dénoncer l’attitude caméléon du président français vis-à-vis d’un Joseph Kabila qu’il avait pratiquement tancé lors du XIVe Sommet de la Francophonie tenu en 2012 à Kinshasa avant de le recevoir en toute pompe sur l’éperon de l’Elysée deux ans plus tard au nom de la realpolitik et de la sauvegarde des intérêts des industries françaises[2].

D’autre part, il va sans dire que « dans ce monde globalisé où les exigences démocratiques vont grandissantes, de plus en plus des puissances internationales n’agissent plus directement pour défendre leurs intérêts de manière bilatérale. La nouvelle stratégie consiste à « noyauter »les organisations internationales qui deviennent ainsi des machins téléguidés à distance ».[3]

Sur ces entrefaites, il faille, à travers la grille de la diplomatie française de loterie, reconsidérer l’empressement de la CEDEAO à imposer dans leur feuille de route, un règlement faisant la part belle aux putschistes, poussant l’outrecuidance jusqu’à obtenir l’amnistie pour les crimes commis par les auteurs du putsch. La Cedeao a perdu de son crédit moral à vouloir précipiter un règlement de la crise burkinabè, cherchant à tout prix à escamoter des questions de fond comme le soulignait encore Michel Kafando dans sa première interview à la sa libération de prise d’otage dont il était victime. Que gagne-t-elle à vouloir aller trop vite en besogne ?

Nous formulons ici l’hypothèse que les dossiers judiciaires de l’enquête sur l’assassinat de Sankara et sur celui de Norbert Zongo dont l’imminente publication a précipité le putsch ne remontent pas seulement à Compaoré et à ses proches. Le témoignage d’un ancien seigneur de guerre libérien, Prince Johnson, nous aide à recadrer l’analyse parce qu’il affirme viser doublement la filière burkinabè et ivoirienne dans la tuerie de Sankara[4].

Dans un article fouillé, Pascal Airault [5] décrit de quelle manière, au fil des années, les rapports de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré se détériorèrent lorsque ce dernier s’emmouracha de Chantal Terrason de Fourgères, une riche héritière franco-ivoirienne devenue son épouse.

Bien que beaucoup attribuent l’assassinat de Sankara à Blaise Compaoré, grand bénéficiaire de sa mort en héritant de son pouvoir, il reste vrai qu’il aurait commandité ce meurtre avec la bénédiction de la France et de la Côte d’Ivoire. Félix Houphouët Boigny et François Mitterand sont au pouvoir mais la France est en pleine cohabitation, Jacques Chirac étant le Premier ministre de Mitterand, lequel s’est rendu au Burkina Faso en 1986. Son homologue burkinabè l’agace avec ses discours anti-impérialistes… La sale besogne aurait été conçue et accomplie par la main des réseaux Foccart et ceux du président Houphouët Boigny[6].

Durant ces trois mois où se sont déroulées les investigations, la commission d’enquête n’a pu interroger ni Blaise Compaoré ni Gilbert Diendéré, l’alors directeur de la Garde présidentielle et des Renseignements généraux, que les témoins affirment avoir vu sur le lieu du crime le 15 octobre 1987. Aucun témoin français ou ivoirien n’a été débriefé. Et qui pis est, la France n’ouvre pas ses archives nationales pour faire de la lumière sur ce sordide meurtre où ses propres citoyens sont nommément cités.

Au contraire et bien curieusement, un de trois juges chargés de l’enquête est de nationalité française. Qui a décidé de le nommer dans l’équipe chargée de diligenter l’enquête de l’assassinat d’un président africain avec la possible action commanditée par l’ex-puissance coloniale?

Nos doutes deviennent encore plus épais quand les échantillons prélevés sur les restes de Thomas Sankara et ses douze compagnons sont envoyés, pour analyse, dans des laboratoires de la police scientifique à Marseille. Des laboratoires somme toute appartenant à la France dont la diplomatie est soupçonnée d’avoir participé à ce coup de force. Les scientifiques français peuvent-ils travailler en toute objectivité et en toute indépendance dans un dossier hautement sensible? Les résultats de leurs analyses n’ont-ils pas été récupérés par les officines politiques qui auraient pu nettoyer toute trace de responsabilité française tout en prévenant leurs complices africains de la dangerosité des résultats d’enquête ?

Il est clair que la feuille de route de la Cedeao défendant le principe d’amnistie en faveur des putschistes soit jugée inacceptable par l’ensemble des burkinabès pris pour cibles par les balles réelles de ce même commando d’élite qui a peur que vérité soit connue et que justice soit faite.

Non seulement la Cedeao a pris des décisions prématurées en manquant de vision à long terme sur la médiation, elle a également renforcé le sentiment au sein de la société civile, des partis politiques et de la population que la Cedeao qu’elle était favorable à l’ancien président et donc aux putschistes et défendait leur sort. Ce jeudi 24 septembre 2015 encore lors du Sommet de chefs d’Etat de la Cedeao à Abuja, ces derniers, par la bouche de Macky Sall, le président en exercice, ont tous insisté sur le dialogue inclusif pour parvenir à la solution consensuelle autour des points d’accord proposé par la médiation. C’est comme si on poussait ce peuple à passer outre tous les forfaits commis par le RSP et le régime Compaoré au nom d’une paix des braves à sauvegarder.

Les commentateurs les plus critiques n’hésitent pas à établir un lien logique entre la légèreté du modus operandi des représentants de la Cedeao et la diplomatie française dans la mesure où cette dernière aurait jugé que la révélation des résultats d’enquête pourrait bien ternir son blason diplomatique.

Dans la nouvelle stratégie des puissances internationales, dont la France, à vouloir noyauter des organisations internationales telles que la Cedeao, rien d’étonnant que l’ancienne métropole qui tient le Burkina Faso comme la base-arrière de ses nombreuses opérations militaires et antiterroristes dans le Sahel ne puisse que souhaiter sinon pousser à la tête du Burkina Faso, via la pression de ses pairs régionaux, une personnalité influençable et tout acquise à la défense de ses intérêts géostratégiques.

N’est-il pas arrivé le moment propice de refléter les projecteurs sur la vraie identité de deux animateurs actuels de la transition burkinabé.

Michel Kafando, licencié en droit public de l’université de Bordeaux en 1969, puis un diplôme en sciences politiques en 1972 à Paris et plus tard en 1990, détenteur d’un doctorat de la Sorbonne avant d’occuper le poste de représentant de la Haute-Volta (l’ancien Burkina Faso) auprès de l’Organisation des Nations Unies de 1981 à 1982. Il deviendra ensuite ministre des Affaires étrangères de 1982 à 1983 sous la présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo. De 1998 à 2011, de nouveau représentant de son pays auprès de l’ONU, avant de prendre sa retraite et de se voir bombarder le 17 novembre 2014, à la présidence de la transition burkinabè.

Quant à Yacoubo Isaac Zida, il est de formation militaire variée à l’étranger : Merkès au Maroc, Taiwan, Canada, Yaoundé au Cameroun, il va intégrer en 1996, le Régiment de Sécurité présidentielle(RSP) du président Blaise Compaoré comme commandant de groupement avant d’être nommé adjoint au chef de corps du RSP avec le grade de lieutenant-colonel.

De 2002 à 2011, il sera officier de liaison dans le cadre de la médiation Compaoré durant la crise ivoirienne. De 2008 à 2009, il est observateur casque bleu en République démocratique du Congo (RDC). Un détail de grande importance : en 2012, il participe à une formation antiterroriste à l’université des forces spéciales de Tampa en Floride (Joint Special Operations University).

Ces deux animateurs ne sont donc pas de nouveaux venus sur la scène politique du Burkina Faso. Quoique travaillant dans l’ombre du plus fort, ils sont tout de même dans le sérail du pouvoir et possèdent des ramifications nationales, régionales et internationales non négligeables.

C’est ici où nous devons aiguiser notre curiosité scientifique sur les confidences d’un haut responsable militaire ivoirien à propos du coup d’état de Burkina Faso. «Ecoutez, monsieur le journaliste, clame-t-il, nous ne devons pas trop parler, mais sachez que tout va très bien et même très bien au Burkina Faso. Tout le monde est d’accord avec ce coup. Mais en réalité, c’est juste une stratégie pour maintenir les dirigeants de la transition dans la gestion du pays. C’est que cette transition ayant été bien tenue par le duo Zida et Kafondo, l’Elysée estime qu’il est inopportun de confier ce qui a si bien marché pour le pays, à des candidats qui manqueraient de suivre les lignes déjà tracées par le couple Zida – Kafando.»[7]

La diplomatie de loterie fonctionne donc en plein régime et ce paradigme nous ouvre les yeux sur ce qu’a pu être la mascarade politique vécue par ce semblant de coup de force d’Ouagadougou. Nous sommes désormais fixés sur les coulisses du putsch. Nous savons à présent que Kafango et Zida étaient bien informés de ce coup de l’Elysée qui a voulu par là remettre en cause la charte de la transition qui excluait de la candidature à la présidentielle Zida, Kafango, y compris les hommes de Compaoré qui font tous le jeu de la France et que cette dernière veut voir impliquer dans l’arène politique au scrutin d’octobre prochain.

En suivant le parcours de ces deux proches de Compaoré aux commandes de la transition burkinabè et en constatant que « c’est Paris qui a parrainé le choix de Kafango qui était un inconnu de la scène politique au Burkina Faso »[8], l’on comprend désormais le flegme du Général Diendéré dans son interview aux journalistes le soir de mardi 22 septembre dernier où s’annonçait l’imminente arrivée à Ouagadougou des colonnes des militaires loyalistes et le rapide accord que, dans la nuit suivante, le chef d’état-major des forces armées burkinabè signera avec les putschistes pour éteindre un feu qui n’en était pas un dans le chef de ceux qui détiennent le pouvoir effectif dans ce pays des hommes intègres.

Nous avons été inutilement tenus en haleine par une bande des pantins dont le tireur des ficelles était bien loin à l’Elysée à Paris.

Le grand perdant ici c’est bien le peuple burkinabè à qui l’on a volé sa révolution d’octobre 2014 en lui imposant des hommes liges travaillant au profit de la même puissance qui les met à genoux. On lui a fait agiter un putsch fictif pour le contraindre aux prochaines présidentielles à renoncer à sa souveraineté en adoptant bon an mal an le schéma des puissances dominantes.

Triste tableau qui dessine en même temps les contours du futur scrutin présidentiel congolais où le jeu de pantins des acteurs politiques congolais est orchestré bien loin des urnes, via des chancelleries occidentales et des organisations non gouvernementales trop impliquées dans la préparation électorale en vue de présenter le scénario qui fera croire au peuple congolais qu’il a voté librement et démocratiquement pour un président de son choix alors que comme en 2006 et en 2011, l’élu sera bel et bien un candidat des puissants, travaillant aux intérêts extérieurs.

Et si Joseph Kabila acceptait en novembre 2016 de faire semblant de quitter le pouvoir en signe d’alternance démocratique, sa nuisance restera entière, à moins que les congolais ne s’avisent à temps de ne pas répéter l’erreur stratégique des burkinabè d’avoir cru bon de conjuguer Blaise Compaoré au passé pour avoir quitté le pouvoir alors que l’homme devenait encore plus nuisible en opérant dans l’ombre.

Nonobstant sa lettre adressée le lundi 21 septembre dernier à la nation burkinabè où il accepte d’être le bouc-émissaire des frustrations populaires pour sauver l’unité et l’intérêt supérieur du pays, aucun esprit bien pensant ne peut prêter foi aux déclarations de cet homme extradé par la France, accueilli avec le rang de chef d’Etat en Côte d’Ivoire, au Maroc et au Congo Brazzaville où il se rend régulièrement, un politicien espiègle exilé dans un pays limitrophe, homme de réseau au carnet d’adresse respectable dans un continent en proie à une situation sécuritaire incertaine.

Cet homme en faveur duquel différents réseaux de lobbyistes travaillent encore en France et aux Etats-Unis pour redorer son image politique, restera encore pour longtemps utile pour la Françafrique en général et pour les intérêts de la France en Afrique de l’Ouest en particulier. Il pourra être utilisé à n’importe quel moment pour tirer les ficelles dans l’ombre et conseiller utilement l’ancienne puissance coloniale tout en restant, sur le plan intérieur, un facteur de trouble pour la stabilité des institutions du pays à cause de son emprise lointaine sur la prépondérance de l’armée qu’il a façonnée 27 ans durant.

3. Le paradigme sécuritaire dans le Sahel

Lorsque le 13 juin 2015, le premier ministre Yacouba Isaac Zida annonce sa décision de ne plus dissoudre le Régiment de sécurité présidentielle(RSP), l’opinion de son pays est à mille lieues de se douter que c’est bien le résultat d’un accord donnant-donnant.

Se pliant au refus catégorique par les intéressés, des affectations du Général Gilbert nommé ambassadeur au Cuba, du colonel-major Boureima Kéré d’être attaché de défense de Burkina à Addis-Abeba et du lieutenant-colonel Moussa Céleste Coulibaly de faire fonction d’officier de liaison d’Afrique de l’Ouest (ALAO), une structure régionale militaire du Conseil international du sport militaire (CISM), le Premier ministre Zida prendra plutôt et contre la volonté du peuple, des engagements auprès de RSP pour nommer le colonel-major Boureima comme chef d’état-major particulier à la présidence de la République ; le lieutenant-colonel Coulibaly à la tête de la RSP et le lieutenant-colonel Théophile Nikiema comme chef du cabinet militaire du président.

En termes clairs, le RSP noyaute l’institution de la transition pour des raisons inavouées. Dire que le Régiment de sécurité présidentielle est une armée dans une armée, c’est trop peu dire. Comme l’a judicieusement souligné l’analyste Jean-Jacques Wondo, le Burkina Faso et son armée sont mis au pas par le RSP[9]. Est-ce par hasard que le président de la transition, Michel Kafando, reconnait résigné : « on ne peut pas non plus rayer d’un trait de plume ce régiment » et que dans son dernier rapport, l’International Crisis Group (ICG) reconnait que « le RSP est la force militaire la plus puissante et la mieux organisée du pays, pour ne pas dire la seule force au combat. »[10]

L’on aura constaté qu’au-delà de son allégeance à Blaise Compaoré, le RSP est l’incarnation de Gilbert Diendéré, l’homme le plus puissant de Burkina Faso à l’heure actuelle. Un homme très discret et discipliné et qui ne fait jamais savoir quelle est sa position. L’homme le plus informé aussi de Burkina de par ses anciennes fonctions de coordinateur des renseignements militaires.

Sur la scène de la politique continentale, Gilbert Diendéré est associé à de nombreux dossiers dont celui du libérien Charles Taylor quand il reprenait ses forces à Ouagadougou avant de repartir en guerre ; au dossier Guillaume Soro au début des années 2000 avant sa fulgurante ascension ; au dossier du guinéen Moussa Dadis Camara. C’est lui qui, selon les témoins cités dans un rapport de l’ONU, a géré le transit à Ouagadougou d’armes ukrainiennes destinées à la Sierra Leone à la fin des années 1990. C’est encore lui qui, selon de nombreux intéressés, s’occupait d’envoyer au Libéria en guerre des mercenaires burkinabè.

Mais ses hauts faits d’arme qui le rendent indispensable et précieux sur la scène régionale et internationale, c’est son rôle très impliqué dans le dossier malien. Gilbert Diendéré s’est transformé en effet en libérateur d’otages. En avril 2009, c’est lui qui devant les caméras du monde, est apparu aux côtés d’otages occidentaux (une italienne et une suissesse) libérés des griffes d’Al Qaeda au Maghreb Islamique(AQMI). En 2010, il sera encore signalé dans le sahel malien pour la libération d’autres otages européens. [11]

Ses nombreux contacts avec les chefs de tribus touarègues et ses réseaux très élargis dans le Sahel poussant leurs tentacules jusqu’en Mauritanie, pays d’origine de Moustapha Chafi, un conseiller très puissant de Compaoré et un très proche de Gilbert Diendéré, le rendent une pièce indispensable du puzzle dans les stratégies des puissances occidentales de lutte contre les groupes terroristes qui écument le Sahel.

A sachant désormais que le RSP a reçu des entrainements militaires pour lutter contre le terrorisme et que le premier Ministre actuel, l’ex-numéro deux du même RSP, a reçu une formation antiterroriste à l’université des forces spéciales de Tampa en Floride (Joint Special Operations University) aux USA, l’on comprend au final quelles peuvent être les motivations secrètes de commanditaires de la crise burkinabè et qu’en en tout état de cause, le dernier mot sur le commandement de cette unité d’élite ne dépend pas à cent pour cent du peuple burkinabè ni de ses dirigeants. Il faut en circonscrire sa dimension régionale et internationale pour mesurer son importance.

Rappelons-nous qu’au lendemain du 11 septembre 2001 est apparu un prêt-à-porter sécuritaire agencé dans une nouvelle mise en scène de la conflictualité : face à des groupes armés identifiés comme « terroristes » et hostiles à l’occident, une volonté s’est manifestée de porter la guerre dans leurs sanctuaires pour les faire disparaitre non plus politiquent mais militairement.

Le Sahel est désormais défini sous cette rhétorique militaro-sécuritaire et considéré comme une zone « crisogène »[12] à la quelle le Régiment de Sécurité présidentielle burkinabè se sent intimement liée dans de ses missions d’intervention militaire pour une plus grande stabilité de la région.

Sans le vouloir, avec ses démocratisations en trompe l’œil par le biais de ses scrutins truqués ou de chantage au chaos, l’Afrique entre dans une ère post-indépendance où ces unités d’élite entrainées et équipées soit comme en RDC par l’institution « Présidence de la République » soit au Burkina Faso par des puissances étrangères, revêtent une grande nuisance pour la stabilité des pays respectifs dont elles tirent leur origine. Elles participent désormais au délitement des normes régissant ces pays et à la désacralisation de la souveraineté[13] de leurs pays où la thématique de développement est de plus en plus remplacée par celle de la sécurité.

Il a peut-être raison le président malien, Amadou Toumani Touré lorsqu’il reconnaissait que : « Le printemps arabe est pour nous, pays de bande sahélo-saharienne, un hiver, un hiver rigoureux, parce qu’aujourd’hui vous avez non pas une seule armée, mais des armées dans cette zone.»[14]

4. Le paradigme géoéconomique de Monsanto

Le samedi 23 mai 2015, la société civile burkinabè a organisé une grande marche à Ouagadougou pour manifester sa résistance aux organismes génétiquement modifiés (OGM) avec le slogan : « Les OGM n’élimineront pas la faim, mais nous les éliminerons ». En réalité, cette manifestation a eu un long temps de préparation sur le terrain.

Réunis depuis le 4 mars au sein du Collectif citoyen pour l’agroécologie, les organisations non gouvernementales et groupements agricoles à l’origine de cette mobilisation ont pu regrouper des milliers de manifestants venus du Burkina mais aussi des pays voisins tels que du Togo, du Sénégal, du Benin etc. qui craignent que le Burkina ne soit la terre d’entrée des OGM en Afrique de l’Ouest.

C’est le quotidien français Le Monde[15] qui nous fait entrer dans les alcôves de cette colère. En 2003, une firme américaine Monsanto a conclu un accord avec la recherche publique du Burkina Faso pour transformer génétiquement les semences locales de coton et les rendre résistantes aux insectes. En 2008, ont eu lieu les premières distributions importantes de semence de coton dites « BT » (Bacillus thuringeinsis), dans lesquelles un gène insecticide a été introduit.

Quoique lors des campagnes de 2012, les surfaces cultivées avaient atteint 70% du total des cultures de coton du pays, les résultats seront loin d’être à la hauteur des promesses qui faisaient dire aux cultivateurs qu’ils allaient produire beaucoup plus. Bien au contraire, il y aura un net recul de 50% en 2015 et cette situation fera monter la grogne de producteurs cotonniers d’autant plus qu’elle sera suivie d’un délaissement de la production nationale sur le marché international.

Comme si ces désagréments ne suffisaient pas, jusqu’au bout de la troisième année, la variété transgénique a commencé à perdre sa résistance aux insectes tout en observant que la substance chimique que secrète en permanence le BT n’était pas sans conséquence sur l’appauvrissement des sols.

Si la société civile burkinabè tient à tourner la page des OGM imposée par l’ancien régime Compaoré en vue de renforcer le système de la production locale, elle entend adopter la révolution agroécologique que voulait Thomas Sankara et qui n’est rien d’autre que la mise en application des techniques agricoles permettant le rendement tout en générant les sols et en économisant l’eau.

Et pour ce faire, elle a trouvé un appui considérable dans l’initiative d’une organisation non gouvernementale française dénommée Terre et Humanisme. Elle a réuni dans la ferme biologique du village Betta, au Burkina Faso, du 16 au 20 février 2015, une centaine d’agroécologistes et d’organismes de coopérations venus de Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo ou du Benin.

Les techniciens agroécologiques choisissent délibérément des terres très dégradées pour montrer aux paysans que quand on aménagé bien son terrain, ça pousse. Ils enseignent comment construire des petites digues suivant les courbes de niveau pour aider l’eau de pluie à s’infiltrer en vue de générer le sol tout en économisant l’eau.

Cette agroécologie promue par des ongs françaises sous l’impulsion du philosophe français Pierre Rabhi (grand ami de Thomas Sankara dans sa politique de l’autosuffisance alimentaire) entre en confrontation directe avec l’idéologie néolibérale de la multinationale américaine Monsanto.

Les paysans cultivateurs devenus prisonniers d’un système où ils doivent acheter toujours annuellement les intrants (semences, engrais, insecticides) tout en payant une redevance à Monsanto se trouvent pris dans un cercle vicieux où ils sont tenus tout le temps de produire le cotons pour payer les dettes[16]. Ils tiennent à s’en débarrasser pour se retourner alors vers le système agroécologique, jugé plus en phase avec leurs moyens et leurs ambitions.

C’est la guerre entre deux géants qui se battent sur le sol burkinabè et qui nous rappelle une autre que la France et les USA se sont livrés en 1996 sur le territoire congolais au nom du contrôle que chacune de ces deux puissances entendait opérer dans l’Afrique des Grands lacs. Au Burkina Faso tout au plus, se dessine ce clivage entre l’idéologie capitaliste des multinationales prônée et encouragée par le régime de Blaise Compaoré et l’idéologie agroécologique du régime Thomas Sankara ; entre les intérêts américains et ceux de l’Hexagone ; entre la caste des riches et celle des pauvres.

Une guerre larvée dont le Mouvement de la société civile dénommée les membres du Balai citoyen ont pris la mesure et la teneur politique en voulant l’inscrire à l’ordre du jour de la transition. Après avoir acquis la révolution politique durant l’insurrection d’octobre 2014, ils sont convaincus que celle-là sera imparfaite si elle n’est pas suivie d’une révolution économique. Ils prônent pour ce faire un programme d’autosuffisance alimentaire avec ce slogan : « Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons ».

Ce choc d’idéologies pourra constituer un enjeu majeur dans les équilibres politiques au pays de Sankara. Déjà en voulant faire les yeux doux à la Chine populaire alors que depuis toujours le Burkina Faso figure parmi l’un de trois pays africains, avec le Swaziland et le Sao Tomé e Principe, à avoir privilégié les relations avec la chine de Taiwan au détriment de la Chine de Pékin, le nouveau Burkina Faso est en train de briser les tabous politiques.

Il faille coûte que coûte mettre à profit le binôme géopolitique – géoéconomie pour éclairer l’autre bataille de conquête de souveraineté qui se déroule un peu plus au centre de l’Afrique, au Congo-Kinshasa plus précisément, ce pays serré dans le double étau du capitalisme néolibéral et de la mondialisation. Le combat de libération que mène la société civile burkinabè est digne d’éloge et pourrait devenir source d’inspiration pour autant qu’il est structuré autour des thématiques qui accrochent et qui boostent toute la société de l’avant.

5. Pour conclure là où il faut tout reconsidérer…

En faisant une lecture croisée de quatre paradigmes de la crise burkinabè, une constante se fait jour : la présence de la main invisible du régime de Blaise Compaoré, de ses hommes de main et de l’action exécutive de son Régiment de Sécurité présidentielle à chaque étape de l’histoire de libération de ce peuple depuis vingt-sept ans. Que ce soit pour l’application de la justice, de la diplomatie de loterie, de la sécurité interne au pays des hommes intègres ou dans la région du Sahel et enfin dans l’environnement géoéconomique du pays, l’ombre de l’ancien régime est omniprésente et plane sur toute velléité de changement.

D’autre part il faille souligner à chacune de ces étapes, la volonté farouche du peuple burkinabè mieux structuré en mouvements de société civile, dynamique et vigilante qui ne rate aucune occasion pour repérer les intrigues du pouvoir, les dénoncer et, au besoin, sensibiliser les masses populaires à se rendre critique et à se soulever contre l’ordre inique pour défendre sa souveraineté. Par effet domino, le peuple burkinabè est en passe de devenir l’égérie d’un peuple noir qui s’affirme les mains vides mais la tête bien faite, animée d’un idéal de fierté et d’autonomie nationales.

Le peuple congolais qui a été mis en parallèle avec les paradigmes ci-haut élucidés a beaucoup à apprendre du dynamisme de ce peuple sahélien aux ressources naturelles pauvres mais à l’esprit vif et à l’idéal national hautement élevé, faisant preuve des « ingéniosités par le bas » qui garantissent des espaces de subversion ou de contestation du pouvoir[17] pour réclamer à cor et à cri un Etat de droit. Dans sa lutte acharnée à démasquer les fossoyeurs nationaux et internationaux de sa souveraineté, ce peuple est en train de tracer les chantiers de la démocratie qui partent de la base et qui restituent peu ou prou le pouvoir au peuple souverain.

La misère de l’Afrique comme celle du Congo n’est-elle pas souvent celle qui remplit la tête de ceux qui l’analysent et qui attribuent à des tiers les responsabilités qui sont avant tout les leurs dans le manque de vision et d’action solidaire comme cela se fait au pays des hommes intègres. L’exemple burkinabè nous enseigne finalement que toute révolution au pays de Lumumba qui ne réfléchira pas au préalable sur les méthodes musclées à user pour gérer la Garde Républicaine dans la période post-Kabila sera vouée à l’échec. Non seulement de sa garde républicaine mais aussi des stratégies de contrôle et de soumission des barons de la kabilie qui ont fait et qui continue de faire l’ossature de sa tyrannie.

A l’instar de ce peuple burkinabè qui résiste à tous les assauts des puissants, le peuple congolais aurait appris que dans la vie, pour acquérir une autonomie tant politique qu’économique, il faut beaucoup plus exiger de soi-même et attendre très peu des autres. Les organisations internationales et les organisations non gouvernementales nous fournissent moult preuves de leur allégeance avec les intérêts des puissants. Seul un peuple qui décidera de compter sur ses propres forces pour défendre son patrimoine pourra espérer une victoire de sa souveraineté.

La Rd Congo actuelle avec une gouvernance sans vision à long terme et privé d’un puissant idéal national ressemble à une rivière qui n’a plus de source et qui devient un lac boueux. Mais si elle couvre de sa boue le peuple congolais, c’est parce que ce dernier a volontairement choisi de résigner lui-même. C’est parce qu’il s’est complu dans cette minable posture d’un peuple souillé par les déviations aveuglantes de sa classe dirigeante. Pour faire du Congo un grand pays, il sera exigé de nous tous, congolaises et congolais, de la grandeur d’esprit et du courage collectif de braver n’importe quel danger pour sauver la mère Patrie. Qu’on se le tienne pour dit !

Germain Nzinga Makitu

[1] L. MARTENS, Sankara, Compaoré et la révolution burkinabè, EPO, 1989.

[2] G. NZINGA MAKITU, Stratégies de domestication d’un peuple. BMW comme armes de domestication de masse, Paris, Edilivre, 2014, pp. 38-46

[3] Bulletin d’analyse géopolitique sur le Burkina dans http://www.dakaractu.com

[4] I. BARRY, Affaire Thomas Sankara. Les révélations embarrassantes de Prince Johnson dans http://www.thomassankara.net

[5] P. EIRAULT, La France est-elle impliquée dans le meurtre de Thomas Sankara ? dans http://www.lopinion.fr

[6] Ibid.

[7] Burkina : Paris-Abidjan-Zida et Kafando seraient tous dans le coup de Diendéré dans http://www.lemondealenversblog.com

[8] Ibid.

[9] J.-J- WONDO, Le Burkina Faso et son armée mis au pas par le RSP dans http://www.grip.org

[10] Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. Rapport de l’International Crisis Group (ICG)

[11] R. CARAYOL, Armée burkinabè : Gilbert Diendéré, la discrétion assurée dans http://www.jeuneafrique.com

[12] M. GALY (dir.), La guerre au Mali. Comprendre la crise au Sahel et au Sahara. Enjeux et zones d’ombre, Paris, La Découverte, 2013. P. 50.

[13] Ibid., p. 74

[14] S. DANIEL, AQMI. L’industrie de l’enlèvement, Paris, Fayard, 2012, p. 195.

[15] L. VAN EECKHOUT, Manifestation au Burkina Faso contre les OGM de Monsanto dans http://www.lemonde.fr

[16] I. HANNE, Les Burkinabès marchent contre Monsanto dans http://www.liberation.fr

[17] A. MBEMBE, Les chantiers de la démocratie dans Manière de voir, n° 79, 2005, pp. 16-20

4 Comments on “Quatre paradigmes de la crise burkinabè en parallèle avec la situation de la RDC – G. Nzinga.”

Troll

says:¤ MYTHE DE SANKARA

Nous sommes toujours ou presque surpris de l´affection qu´une grande partie de la jeunesse africaine continue á avoir envers T Sankara*

Ce que Sankara était ministre dans un gouvernement issue d´un coup d´État militaire, avant de faire son propre coup d´État*

Son assassinat n´est pas un « crime » au sens politique du terme, il a recolté les fruits de cette culture burkinabe où les militaires forment un « caste » qui se permet de prendre le pouvoir par des coups d´État militaires á repetition depuis l´indépendance*

Le dernier en date á tenter de maintenir la « tradition » est aussi un « compagnon » du coup d´État militaire de Sankara*

Sankara n´a jamais été pour la démocratie et ne merite pas en réalité de figurer sur les pages de l´histoire d´Afrique* S´il faut le comparer avec J J Rawling du Ghana qui a su assurer la transition vers la démocratie remarquable dans ce pays, Sankara et ses amis font la honte des officiers si pas tout simplement des militaires éduqués africains*

Germain nzinga

says:Pour aller plus en profondeur de votre sage observation, je crois que tout militaire qui abandonne son treillis aux casernes pour endosser la veste politique trahit son serment de défendre la nation et fait alors la honte des officiers. Sankara et tous les autres militaires qui par leur avidité du pouvoir déstabilise les institutions républicaines en Afrique sont devenus plus un problème qu’une solution au problème!

Germain nzinga

says:Pour aller plus en profondeur de votre sage observation, je crois que tout militaire qui abandonne son treillis aux casernes pour endosser la veste politique trahit son serment de défendre la nation et fait alors la honte des officiers. Sankara et tous les autres militaires qui par leur avidité du pouvoir déstabilisent les institutions républicaines en Afrique sont devenus plus un problème qu’une solution au problème!

Kandolo

says:Je crois qu’il faut replacer Sankara dans le contexte de son époque. Certes il est issu d’un coup d’état mais cela n’a pas empêché qu’il endosse l’étoffe d’un leader très visionnaire une fois au pouvoir. Il ne s’est jamais comporté comme tous mes despotes africains. Je suis pour la démocratie mais la manière forte est également nécessaire face aux systèmes tels que celui du Congo actuel. Je pense que Sankara mérite justement sa place sur le panthéon des grands fils d’Afrique tels Lumumba Nasser Nkrumah Bourguiba Mandela