La version initiale de cet article a été initialement publiée sur le site du GRIP :

https://grip.org/les-coulisses-de-la-prison-de-makala-a-kinshasa/

Introduction

Fondée en 1957, avec une capacité théorique de 1500 détenus, la prison de Makala officiellement le Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa (CPRK) est la plus grande prison de Kinshasa avec une superficie d’environ 13 hectares. Située à cheval sur les communes de Makala et de Selembao, on peut la qualifier de « prison fourre-tout ». Elle accueille à la fois des prisonniers en détention provisoire et des condamnés, parfois à de très longues peines, des civils et des militaires, des adultes et des mineurs. En outre, dans des proportions rarement atteintes ailleurs, les prisonniers y sont logés à très différente enseigne selon leurs moyens financiers.

Cet article offre un aperçu des conditions de détention au sein de la prison de Makala, marquées notamment par la surpopulation, le sous-rationnement alimentaire et les manquements du personnel de sécurité. Ce faisant, il met en lumière le décalage qui existe entre la « réalité » de Makala et ce que prévoit la loi censée régir les établissements pénitentiaires en RDC. Ce décalage se manifeste également par la mise en place de structures organisationnelles et sociales informelles pour la gestion de vie quotidienne de la prison compensant le vide laissé par les autorités régaliennes.

Le récit proposé se fonde d’une part, sur des interviews menées sur place auprès de la direction et du personnel pénitentiaires[1], de détenus et de visiteurs ; et d’autre part, sur la théorie explicative des phénomènes observés dans milieu carcéral : la théorie de l’acteur et le système. Le texte s’achève par quelques recommandations qui pourraient améliorer la vie des détenus, leur donner davantage de chances d’une bonne réinsertion après leur libération et contribuer à la réforme du système carcéral congolais dans son ensemble.

Surpopulation carcérale

Epinglé depuis de nombreuses années, le problème majeur de la prison de Makala et du système carcéral congolais en général, est leur surpopulation permanente. Croupissent en effet dans les onze pavillons (dont un pour les femmes) de Makala près de sept fois plus de détenus que ce qu’avait prévu le colonisateur belge.

Cette surpopulation provient bien entendu d’abord de la croissance démographique de la capitale congolaise, qui comptait environ 250 000 habitants lors de la construction de la prison et en compte approximativement 17 millions aujourd’hui. Depuis la construction de Makala, aucune autre infrastructure pénitentiaire n’a été bâtie à Kinshasa, qui ne compte qu’une seule autre prison, celle de Ndolo construite vers 1947 et rénovée en 2011. Celle-ci est réservée aux militaires et civils inculpés par la justice militaire. Cette prison a été conçue pour abriter 540 détenus, mais en compte actuellement plus de deux mille.

L’autre facteur contribuant à la surpopulation carcérale est la lenteur administrative de la Justice dans le traitement des dossiers des détenus : de nombreux prisonniers, et surtout les moins nantis, demeurent en détention préventive pendant plusieurs années avant d’être jugés. Cependant, l’ordonnance en vigueur sur le régime pénitentiaire prévoit que, chaque mois, un magistrat visite les prisons pour s’assurer qu’aucun prisonnier n’y est retenu « au-delà du temps nécessaire pour être conduit devant l’autorité judiciaire compétente[2] ». Contribue également à cet engorgement la non-application de la législation pénale sur la libération conditionnelle des détenus ayant accompli le quart de leur peine (ou au moins 5 ans pour les condamnés à perpétuité)[3]. Pourtant, nombreux sont les détenus qui réunissent cette condition légale qui continuent à séjourner à Makala.

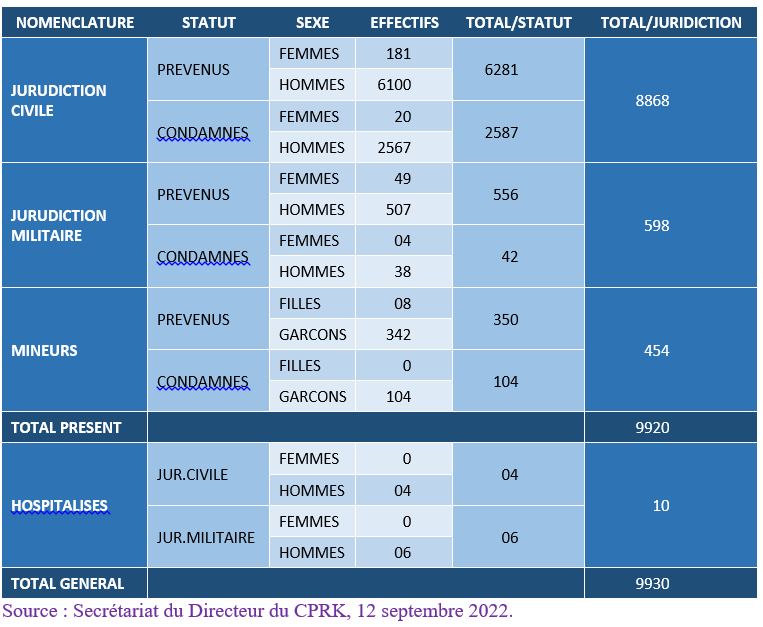

Le tableau ci-dessous renseigne la situation des détenus au CPRK, les classant par statut (relevant de la justice militaire ou civile, condamnés ou en détention provisoire), par genre et âge.

Le tableau révèle, notamment, qu’il y a beaucoup plus de prisonniers en détention provisoire (inculpés ou prévenus) que de condamnés.

Pour pallier au problème du surpeuplement, les autorités politiques ont tenté de prendre quelques mesures. Ainsi, la ministre de la Justice et vice-Première ministre, Mme Rose Mutombo Kiese, a déclaré à propos de la prison de Makala le 26 mai 2022 que « Dans les jours qui viennent, les prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle et ceux qui sont en détention irrégulière seront libérés. Je pense que le nombre peut être près de 2000 personnes. Ils sortiront de la prison avant la fin de ce mois[4] ». Selon les médias de Kinshasa, au moins 337 détenus ont été libérés le jour-même et le lendemain de la prison de Makala[5]. Très peu de libérations ont été enregistrées dans les jours suivants mais, selon le directeur du CPRK, une nouvelle vague de libérations est attendue vers la fin de 2022.

« Selon que vous soyez puissant ou misérable …»

Il apparait clairement que les conditions de vie des détenus laissent à désirer. Cependant, ces conditions varient considérablement suivant le « statut » accordé à ces détenus.

Il s’agit, dans leur grande majorité, des prisonniers « ordinaires », qui n’ont pas de famille fortunée qui les soutient. Malgré leur absence de moyens, ils sont contraints de payer la somme de 25 USD à leur arrivée en prison ainsi que, chaque dimanche, des frais d’hébergement, appelés « collecte », d’un montant de 1,5 USD. Ceux qui sont incapables de payer sont soumis aux corvées les plus humiliantes et pénibles, comme le nettoyage à mains nues des fosses septiques.

Pour leur alimentation, ces détenus subsistent grâce à la ration accordée par l’administration pénitentiaire et, parfois, de l’aide de certaines ONG. Si, auparavant, les prisonniers recevaient quotidiennement un repas fait d’un mélange de haricots et de maïs, le vungule[6], leur ordinaire s’est maintenant amélioré et est à base de foufou[7], haricots, riz et poulet. Cet unique repas quotidien n’empêche pas que certains d’entre eux souffrent de diverses maladies et carences dues à la malnutrition, en raison de la quantité insuffisante reçue quotidiennement ou de la qualité douteuse de cette nourriture préparée par les prisonniers eux-mêmes. Précisons que l’ordonnance sur les établissements pénitentiaires prévoit que les détenus reçoivent trois repas par jour[8].

Cette catégorie de détenus ne fréquente la cour de la prison que lorsqu’ils sont occasionnellement appelés par le personnel pénitentiaire, les visiteurs ou leur conseil. Ils dorment à plusieurs dizaines dans une petite pièce ou dans les couloirs, douches ou toilettes, voire debout par manque de place pour se coucher ou même s’assoir[9].

Le surpeuplement du CPRK peut provoquer l’étouffement des détenus entassés et est bien entendu propice au développement de plusieurs maladies infectieuses comme la tuberculose[10].

Leur prise en charge sanitaire est lente et superficielle. Le personnel médical est peu motivé à leur prodiguer des soins de qualité, car ils sont incapables de payer un « pourboire ». Il en résulte un taux de mortalité élevé dans cette catégorie de détenus.

Enfin, il est important de noter que certains détenus « ordinaires » parviennent à se procurer de l’argent ou de la nourriture de qualité en accomplissant diverses tâches (nettoyage, cuisine, vaisselle…) au service de leurs codétenus aisés.

Ces derniers, les détenus « VIP », subsistent généralement grâce au soutien, financier, alimentaire ou autre, que leur apporte régulièrement leur famille fortunée. Ils disposent d’une chambre individuelle située dans un des trois pavillons de la prison qui leur sont réservés, en contrepartie d’un paiement à l’entrée variant entre 100 et 300 USD. Ils disposent de téléphones cellulaires et sont dispensés des corvées auxquelles sont astreints les détenus « ordinaires ». Leur transfèrement dans des hôpitaux de luxe s’effectue sans difficulté. Ce fut le cas par exemple de Vital Kamerhe[11] (ancien directeur de Cabinet du Chef de l’Etat), Samih Jammal[12], un homme d’affaires libanais), ou de François Beya[13] (ancien conseiller spécial du Chef de l’Etat en matière de sécurité). Parmi les autres détenus « VIP », il y eut aussi, pendant plus de vingt ans et récemment libéré, l’assassin présumé de Mzee Kabila, le colonel Eddy Kapend, qui a reçu des journalistes de Jeune Afrique dans sa cellule jugée très « kitsch »[14].

Enfin, la catégorie la plus étonnante de détenus à Makala est celle que nous avons désignée comme « spéciaux ». Ils constituent une organisation parallèle, fortement hiérarchisée, au sein de la prison. Nommés par la direction de Makala, sur base de divers critères, ils sont dirigés par un « gouverneur général » à qui répondent une série d’autres détenus, dont les « gouverneurs » de chaque pavillon. Leur fonction principale est de suppléer à l’absence de personnel pénitentiaire affecté à la surveillance et au maintien de l’ordre à l’intérieur de la prison. Ils sont autorisés à infliger des punitions aux prisonniers récalcitrants (cachot, corvées…) et assurent la fouille des visiteurs. En contrepartie, ils disposent d’une série de privilèges. Ainsi, ce sont eux qui encaissent les « loyers » et autres « collectes » payés par leurs codétenus, à la fois les « ordinaires » et les « VIP ». Ils disposent de meilleures conditions de vie que les « ordinaires », étant par exemple logés à seulement quatre par chambre. Comme les « VIP », cette catégorie dispose de téléphones cellulaires pour entrer en contact avec leurs proches et de radios Motorola pour l’accomplissement des différents travaux de sécurité au sein de la prison. Ils mangent la nourriture qu’ils préparent eux-mêmes ou reçoivent des mets préparés à la maison apportés par des membres de leur famille.

La fonction de contrôle exercée par ces détenus sur les autres peut s’analyser sur base de la théorie de l’acteur et le système développée par Michel Crozier et Erhard Friedberg. Selon cette théorie, au sein d’un système ou d’une organisation, existent des relations et des interactions observables entre les pouvoirs des acteurs et leur organisation qui sont appelées « jeux ». Pour ces auteurs, un acteur est un agent autonome qui est capable de calcul et de manipulation et qui s’adapte et invente en fonction des circonstances et des mouvements de ses partenaires en vue d’atteindre ses buts. Pris au sens métaphorique, les prisonniers, les visiteurs et le personnel pénitentiaire sont des acteurs et la prison est considérée comme un système dans lequel ils évoluent. Les prisonniers participent donc à la construction sociale de règles à partir de leurs « jeux » en tant que calculateurs rationnels. Il y a visiblement un « jeu » de pouvoir matérialisé par la possibilité des détenus d’agir sur d’autres détenus et les visiteurs en se donnant l’impression d’être au-dessus des autres[15].

Sécurité de la prison

En théorie, la sécurité du CPRK est assurée par des policiers, militaires et agents de renseignements comme le prévoit le règlement pénitentiaire[16]. Cependant, à l’intérieur des murs, cette sécurité est, comme mentionné plus haut, déléguée aux détenus « spéciaux » qui participent notamment aux fouilles corporelles des visiteurs à l’entrée de la prison. Or, il est facile d’en être exempté en payant un « pourboire » à ces détenus. En outre, la prison ne dispose pas d’outil de détection des métaux (scanner) destiné à empêcher l’entrée d’armes ou d’autres objets prohibés. Aussi, il n’est pas étonnant que de l’alcool, des stupéfiants ou des téléphones cellulaires approvisionnent régulièrement les détenus qui ont les moyens de se les offrir[17].

En plus, ces pratiques présentent de graves risques de sécurité, car des armes blanches ou même des armes à feu pourraient facilement être introduites à l’intérieur de la prison, ce qui pourrait faciliter des règlements de compte, des mouvements d’émeute ou des évasions. A ce propos, mentionnons qu’un général et magistrat militaire a récemment été arrêté après avoir tenté d’introduire des armes et des munitions à l’intérieur de l’autre prison de Kinshasa, celle de Ndolo[18].

Ces lacunes découlent également de l’absence de formation d’agents chargés spécifiquement de la garde et de la sécurité des prisons. En effet, le personnel pénitentiaire de Makala a essentiellement la charge de matières administratives et ne fréquente guère la population carcérale.

Réinsertion des détenus

L’ordonnance sur le régime pénitentiaire est silencieuse quant à la réinsertion des détenus. Dans la pratique, rien n’est fait pour faciliter la réinsertion des détenus après leur libération. Aucune formation professionnelle n’est prodiguée à Makala, pas plus que de cours d’alphabétisation pour les illettrés. De ce fait, il est arrivé que certains détenus libérés demandent à revenir en prison lorsqu’ils réalisent que, au moins, ils y bénéficiaient d’un repas par jour[19]. Quant aux autres, en l’absence d’alternatives, ils plongent souvent à nouveau dans des activités criminelles.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, nous constatons que, sur plusieurs points, la réglementation pénitentiaire n’est pas appliquée au sein du CPRK. De même, étant donné qu’une partie des détenus accomplit des tâches qu’aurait dû accomplir le personnel pénitentiaire, il se pose donc un problème de renforcement des capacités en ressources humaines de ce dernier.

Outre la formation du personnel chargé de la garde des prisons, diverses mesures s’avèrent indispensables pour assurer un meilleur fonctionnement du CPRK et des prisons congolaises en général, parmi lesquelles : la dotation d’instruments modernes de détection, la préparation de la réinsertion des détenus en fin de peine, la lutte contre la corruption des gardiens et la construction d’une autre prison à Kinshasa pour désengorger celle de Makala.

A court terme en tout cas, ces mesures n’auront pourtant pas d’effet sur les profondes inégalités entre détenus constatées à Makala. Celles-ci ne sont en effet que le reflet de la société congolaise, marquée d’une injustice sociale considérable et le règne de l’argent-roi s’exprimant par une corruption omniprésente. Il serait donc illusoire d’imaginer que la micro-société de Makala échappe à ces maux tant qu’ils n’auront pas été éradiqués, ou moins combattus, à l’échelle nationale.

Auteur

Avocat, spécialiste en sécurité intérieure, DAUDI MUTAYUBARA CHASE est inscrit au Barreau de Kinshasa-Matete et doctorant en criminologie, diplômé de l’école de criminologie de l’Université de Lubumbashi. Sur le plan des armes légères et de petit calibre (ALPC), il a effectué des enquêtes de perception communautaire de la sécurité dans trois provinces de la RDC (Kinshasa, Kongo-Central et Ituri) en tant que consultant pour le compte de la Commission nationale de contrôle des ALPC.

Références

[1] L’auteur exprime ses sincères remerciements à la direction et au personnel du CPRK.

[2] Article 28 de l’Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 régissant les établissements pénitentiaires.

[3] Article 35 de la loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal.

[4] « Prison de Makala : Près de 2.000 détenus seront bientôt libérés (Ministre de la Justice) », Actu RDC, 27 mai 2022.

[5] Clément Muamba, « RDC-Makala : plus de 300 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle libérés », Actualité.CD, 28 mai 2021.

[6] Sylvie Ayimpam et Michel Bisa Kibul, « Une gouvernance informelle dans la prison de Makala à Kinshasa », 19 novembre 2020, pp. 87-107.

[7] Pâte à base de manioc ou de maïs.

[8] Article 62 de l’Ordonnance n° 344, op. cit.

[9] « Prison centrale de Makala : les détenus dorment dans des douches ou même debout (Rapport ONG) », Africa Press, 01 septembre 2022.

[10] « RDC : L’ASADHO appelle au respect des conditions humaines à la Prison centrale de Makala », Dépêche.cd, 29 avril 2022.

[11] William Tambwe, « RDC : Vital Kamerhe évacué dans un hôpital de Kinshasa ! », AfricTelegraph, 25 août 2020.

[12] Jacques Kalokola, « Samih Jammal transféré au CMK pour un problème respiratoire (Avocat) », Info Congo, 12 mai 2020.

[13] Chris Mutombo, « RDC : François Beya, vers la France pour des soins appropriés », La prospérité, 19 août 2022.

[14] Trésor Kibangula, « RDC : bienvenue dans l’enfer de Makala, la plus grande prison de Kinshasa », Jeune Afrique, 7 octobre 2015.

[15] M. Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système : Les contraintes de l’action collective, Edition du Seuil, Paris, 1977, pp.45-47.

[16] Article 20 de l’Ordonnance n° 344, Op. Cit.

[17] Hugo N’KULU NGOY, « Les stratégies d’adaptation des détenus et du personnel pénitentiaire. Le cas de la prison centrale de la Kasapa », Thèse de doctorat, ULB, Bruxelles, mars 2015, p. 4.

[18] Baudouin Amba Wetshi, « Le général Baseleba : Officier ou voyou ? », Congo Indépendant, 24 août 2022.

[19] « RDC : 80% des ex-détenus ont regagné la prison de Makala, faute de moyens de subsistance», Radio Okapi, 26 avril 2019.