Publié dans assomar.org

Un port maritime

est un ouvrage destiné à l’accostage en toute sécurité des navires et permettre ainsi leurs opérations commerciales (chargement et déchargement) en toute sûreté.

L’accostage en toute sécurité suppose que les infrastructures (les quais, les jetées, les magasins, etc…) et les superstructures (les grues, les portiques et autres équipements) doivent être dans un état satisfaisant tel que recommandé par les normes et conventions internationales. La sûreté des opérations fait penser au bannissement des actions illicites telles que terrorisme, piraterie ou embarquement des clandestins. Un port maritime ne doit pas être un lieu d’où les terroristes, les pirates ou les passagers clandestins peuvent opérer. Le code ISPS de l’OMI et le plan de sûreté que doit détenir le port après inspection par un organisme reconnu sont explicites à ce sujet.

Pour satisfaire les operateurs utilisant le port, ce dernier propose généralement des services mieux connus comme « services portuaires » et dont les coûts apparaissent sur le décompte d’escale établi par l’agent maritime. Ces services comprennent entre autres l’accostage, le pilotage, le remorquage, la manutention de la cargaison, le pointage des marchandises, le stockage en magasin des marchandises de l’import et celles destinées à l’export, service anti-incendie, service anti-pollution et tant d’autres que le gestionnaire du port pourrait proposer.

Ces services n’ont pas le même degré de complexité mais sont tous indispensables pour un séjour agréable du navire au port.

La manutention portuaire exige que le port soit équipé des équipements nécessaires tels que grues de port, portiques pour les conteneurs, élévateurs fork lifts, plateformes, remorqueurs de port MAFI, etc… Ces équipements dépendent en fait de la nature des marchandises à manutentionner, donc de types de navires fréquentant le port. Les navires étant de plusieurs types, on ne décharge pas un Porte-conteneurs comme un « General cargo » et encore moins comme un Gazier, un Pétrolier, un Chimiquier ou un Ro-Ro. Et que dire alors des Minéraliers ou des OBO ?

Au sein d’un même port, on peut avoir un quai pouvant recevoir les navires « general cargo » et aussi un terminal conteneurs, Ro-Ro, ou pétrolier/gazier. Le terminal pétrolier et le terminal gazier sont généralement construits comme avant-port au vu des dangers qu’une explosion peut entrainer.

Par contre un terminal conteneurs est construit au sein du port même et sa mission première est de servir de relais entre le navire porte-conteneurs et les moyens de transport terrestre (camions, trains, remorques, barges, etc…) devant acheminer les conteneurs vers l’hinterland tout en minimisant le surcout lié à la rupture de charge. Le stockage du conteneur se fera soit sur terre-plein du port ou dans un parc en dehors du port mais dans la zone portuaire. Le flux de conteneurs doit donc être assuré à moindre frais entre le mode de transport maritime et le mode de transport terrestre (ou inversement).

C’est sur ce point que se jouera entre autres la concurrence entre 2 ports voisins : pour la même qualité de service, le chargeur optera pour le port qui ne lui coutera pas cher et où son conteneur ne restera pas longtemps.

Il va de soi que la concurrence entre 2 ports voisins se joue aussi sur plusieurs autres critères dont :

- La facilité qu’offre le port à évacuer les marchandises vers l’arrière-pays ou hinterland ;

- Le coût des services portuaires ;

- La sûreté du port ;

- La célérité dans les opérations commerciales : les armateurs n’ont pas intérêt à ce que leurs navires restent longtemps au port car les coûts totaux augmenteront et les chargeurs cherchent aussi à enlever au plus vite leurs marchandises pour éviter les coûts élevés de stockage ;

- La sécurité dans le port : un port où les marchandises sont systématiquement et régulièrement pillées n’attirera aucun armateur et les chargeurs ne l’utiliseront que par défaut ;

- La célérité dans le dédouanement des marchandises : presque tous les ports du monde utilisent actuellement la technologie informatique pour le payement des redevances douanières et autres frais officiels à travers un guichet unique ;

- L’utilisation de la haute technologie : l’utilisation de la technologie mobile dans un réseau sans fils connecté à l’internet haut débit permet à certains ports de faire la différence en proposant des meilleurs services de communication port-terre/terre-terre/navires-navires aux utilisateurs. Ces ports intelligents (smart ports) sont adaptés à l’actuelle évolution technologique et offrent des solutions inimaginables dans l’actuel règne de l’informatique et des outils intelligents (smart devices). Le navire intelligent (smart ships) de demain sera le bienvenu dans un port intelligent et hyper-connecté…

Dans le cadre de cet article, nous allons dans un premier point mettre en exergue quelques principes pour la bonne gestion portuaire et dans un second point, nous essayerons de voir comment faire rapprocher tant soit peu la gestion de nos ports maritimes en RD Congo au standard international.

D’ores-et-déjà, nous nous excusons auprès de ceux qui pourraient se sentir lésés par nos propositions car le chantier étant réellement immense, il faudra un jour commencer…

La gestion portuaire

Le port est géré par l’autorité portuaire. Pour pouvoir gérer un port dans une situation de concurrence libre avec d’autres ports de la sous-région, l’autorité portuaire doit pouvoir tenir compte de tous les éléments cités précédemment.

Le monopole en matière de gestion portuaire est une utopie car la concurrence est un fait indéniable. Un port qui tient à sa survie est appelé à être géré tout en tenant compte de la concurrence des ports voisins.

Pour pouvoir évidemment comparer les performances et le rendement de différents ports, il faudra se baser sur des critères objectifs.

La CNUCED s’efforce à cet effet à publier des monographies sur la gestion portuaire dans le but de formaliser les critères. Elle en a publié 6 à ce jour.

La monographie No6 traite de « mesure et évaluation du rendement et de la productivité des ports ». Nous y lisons que les ports étant des pourvoyeurs de services pour les navires, les marchandises et les transports intérieurs, le rendement et le degré de satisfaction ne peuvent être déterminés que sur base des normes préétablies. Ces normes tiennent compte de la durée du séjour au port du navire, de la qualité de la manutention, de la qualité des services fournis et de la durée au port des marchandises.

Nous recommandons aux gestionnaires des ports maritimes la lecture attentive de ces monographies de la CNUCED afin d’améliorer leurs méthodes de gestion portuaire.

2.Nos ports maritimes : MATADI, BOMA et BANANA

La desserte maritime de la RDC est assurée à travers les ports maritimes de MATADI, BOMA et BANANA.

Ces trois ports sont placés sous la gestion de la SCTP (Société Commerciale des Transports et des Ports), ex. ONATRA (Office National des Transports), qui, de ce fait, joue le rôle de l’Autorité portuaire.

De ces trois ports maritimes, MATADI est de loin le plus important avec plus de 90% du trafic non pétrolier. MATADI se trouve sur la rive gauche du bief maritime du fleuve Congo à plus ou moins 150 Km de l’embouchure.

Le bief maritime du fleuve Congo est la partie du fleuve navigable par les navires de haute mer. Il est long de 150 Km et nos 3 ports maritimes y sont situés. BANANA est situé à la presqu’île de Banana à l’embouchure du fleuve. BOMA est à plus ou moins 90 Km de l’embouchure et à 60 Km de MATADI. Enfin MATADI à 150 km de l’embouchure.

MATADI

Un quai (Pier) du port maritime de Matadi (R.D. Congo)

Le port de MATADI disposait jusqu’il y a peu de 10 postes d’accostage en dehors de l’extension de Ango-Ango, considéré comme l’avant-port de MATADI à plus ou moins 7 km en aval. Ango-Ango dispose d’un quai de 120 m pour le trafic des produits dangereux (produits pétroliers et autres inflammables, explosifs, etc…).

Aujourd’hui à MATADI, juste après le poste No10, il y a un poste No11 affecté aux produits de MIDEMA, soit le blé en vrac.

MATADI dispose aussi d’un terminal conteneurs ou TCM (Terminal Conteneurs de Matadi) où les conteneurs destinés à l’import ou à l’export sont stockés et gérés.

Le TCM a comme caractéristiques :

–Superficie : 60 000 m2

–Capacité : 3 000 TEU. Le TEU ou « Twenty foot Equivalent Unit » est une unité utilisée en conteneurisation pour la désignation du nombre des conteneurs. 1 TEU équivaut à un conteneur 20 pieds tandis que 1 conteneur 40 pieds équivaut plutôt à 2 TEU, soit 2 fois un vingt pieds.

A l’origine, le port disposait de près de 30 grues de levage pour la manutention des marchandises, à raison de 3 grues par poste d’accostage. Aujourd’hui, non seulement ces grues sont devenues vétustes mais en plus en majorité, elles ne fonctionnent plus par manque d’entretien.

L’équipement du port de Matadi est devenu très vétuste et cela a un impact négatif sur le bon traitement des navires. En mars 2013, il était publié que ICTSI, le groupe de manutention portuaire philippin avait remporté la concession du terminal à conteneurs de Matadi (TCM) qui passait ainsi au privé. La construction de nouvelles installations devrait durer deux ans et nécessiterait 100 millions de dollars d’investissements.

Le 12 février 2014, le gouvernement de la RD Congo affirmait n’avoir toujours pas lancé d’appel d’offres pour ce projet.

Du côté de l’infrastructure du port de MATADI, le quai des postes No1 au No3 était même menacé d’effondrement. Dieu merci, des travaux titanesques ont permis de réhabiliter le « Pier 3 »

BOMA ET BANANA

Le port de BOMA est aussi dans un état nécessitant la réhabilitation de ses installations. Le virus de la vétusté a aussi rongé ce magnifique port maritime de la RDC, riche en histoire (première capitale du pays).

Le port de BOMA est spécialisé dans le traitement des grumes (càd des troncs d’arbre destinés à l’exportation), le traitement des navires RO-RO et aussi le traitement des conteneurs et d’autres marchandises générales, telles que les huiles végétales et autres produits agricoles.

Le port était jadis équipé de 7 grues de quais, de 4 élévateurs, d’une auto grue et d’un chargeur à grumes. Aujourd’hui évidemment pas grand-chose de cet équipement est en bon état de fonctionnement.

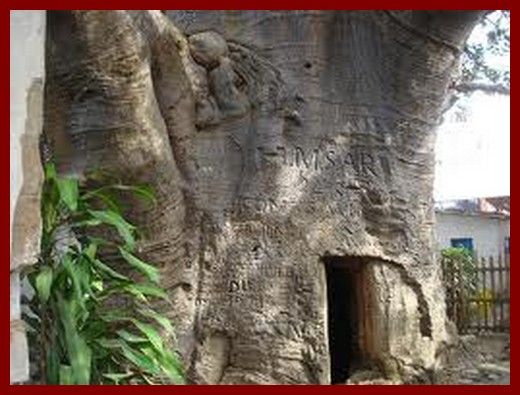

La baobab de Stanley, Boma, RDC

Le port de BANANA ne dispose pas d’un quai commercial mais a une intense activité offshore avec l’installation et le développement des structures de l’industrie pétrolière tout autour de Moanda.

Les allègements de navires se font aussi en rade de BANANA afin de monter le fleuve avec le tirant d’eau adéquat en fonction de la calaison du fleuve (la profondeur du fleuve).

La CVM est l’entreprise de l’Etat chargée d’effectuer le dragage du bief maritime.

Point n’est besoin de dire qu’aux approches de l’embouchure, le fleuve charrie pas mal de sable qu’il dépose en divers endroits de la région divagante. D’où la nécessité d’assurer un dragage conséquent et aussi un balisage adéquat afin de localiser les bancs de sable. Sans ce balisage, les navires risqueraient de s’échouer avec comme conséquence une éventuelle pollution du bief maritime. Le déséchouement coûte excessivement cher aux armateurs du fait de la nécessité de faire venir, parfois de l’Europe, des gros remorqueurs de haute mer.

On comprend dès lors l’importance du dragage et du balisage devant être effectués par la CVM.

C’est cette contrainte limitant le tirant d’eau à la montée ou à la descente qui fait que les grands navires de haute mer ne peuvent donc pas accoster ni à BOMA, ni à MATADI. C’est ainsi que l’idée naquit de construire un port en eaux profondes à BANANA. On y reviendra…

2.1 Etats des lieux de nos ports maritimes

- Installations vétustes : saluons toutefois les efforts entrepris dans la réhabilitation du « pier No3 » ;

- Accessibilité difficile des grands navires de mer suite à la limitation du tirant d’eau sur le bief maritime ;

- Manque d’équipements pour l’efficacité des opérations portuaires et pour le peu d’équipements dont disposent encore les ports, ils sont vétustes et mal entretenus ;

- Ports non adaptés à la manutention des navires spécialisés comme les porte-conteneurs ;

- Une certaine insécurité dans l’enceinte portuaire suite au phénomène « bana mayi » et on déplore parfois le pillage de marchandises non conteneurisées,

- Le système de guichet unique, dernièrement rendu opérationnel, a encore quelque peu du mal à bien fonctionner suites aux contraintes diverses ;

- Multitude des services opérant au sein du port, alourdissant ainsi les procédures de dédouanement.

- Manque de concurrence mutuelle au niveau de nos 3 ports maritimes car étant tous soumis à la même Autorité portuaire (SCTP/ONATRA) qui en plus a le monopole de la manutention ;

- Manutention des marchandises demeure archaïque obligeant ainsi les navires à rester longtemps dans nos ports, ce qui est contraire aux principes de gestion dans le « management » actuel des navires et des ports ;

- Par manque de balisage adéquat, la navigation de nuit n’est pas organisée sur le bief maritime. D’où nos ports ne sont pas accessibles après 18H00.

2.2 Approches des solutions

Création des ports autonomes :

La gestion de nos ports maritimes est confiée à une seule autorité qu’est la SCTP/ONATRA. Cette situation ne suscite nullement la concurrence mutuelle à laquelle nos ports devraient être soumis pour leur évolution. Au-delà de la concurrence mutuelle, nos ports devraient aussi se confronter à la concurrence sous-régionale avec des ports de la sous-région comme Pointe-Noire et pourquoi pas une concurrence régionale avec les autres ports Africains comme TEMA au Ghana et ABIDJAN en Cote d’Ivoire.

C’est la raison pour laquelle il faudra d’abord commencer par la concurrence mutuelle au niveau de nos ports.

Ainsi nous proposons que MATADI, BOMA et BANANA soient transformés en « Port Autonome de MATADI », « Port Autonome de BOMA » et « Port Autonome de BANANA » ayant donc des gestions séparées et autonomes. La SCTP/ONATRA pourrait continuer à faire la manutention dans ces 3 ports en concurrence avec d’autres manutentionnaires tout en cessant de jouer le rôle de l’autorité portuaire.

Construction d’un port en eaux profondes à BANANA :

Au vu de la vétusté des structures portuaires de MATADI et BOMA, du manque d’équipements répondant aux exigences actuelles du transport maritime et surtout au vu de l’accessibilité difficile de ces ports suite aux limitations de tirant d’eau, la solution serait de créer à Banana un port en eaux profondes.

C’est en fait un vieux projet dont on commençait à parler avec ardeur vers les années 70. L’érection du barrage hydroélectrique d’Inga, à près de 40 km en amont de Matadi, fit penser au développement économique et industriel d’une vaste région autour d’Inga que le barrage devrait fournir en énergie. On parlait ainsi de la ZOFI (Zone franche d’Inga). Parmi les différents projets de la Zofi, il y avait notamment le pont route/rail sur le fleuve Congo au niveau de Matadi, le chemin de fer et la route MATADI-BANANA et évidemment le port en eaux profondes de BANANA. C’est ainsi que OEBK (Organisation pour l’équipement BANANA-KINSHASA) vit le jour afin de superviser la réalisation de ces projets grandioses en tant que service de l’Etat.

Un protocole d’accord a déjà été signé entre le gouvernement de la RD Congo et celui de la Corée du Sud dans le cadre des études de faisabilité pour la construction du port en eaux profondes à BANANA. Ce projet est cependant concurrencé par la construction du pont route/rail à jeter sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville.

Libéralisation de la manutention portuaire dans nos ports maritimes:

La libéralisation de la manutention portuaire dans nos ports maritimes et l’ouverture de cette activité aux sociétés privées internationales ayant fait leurs preuves dans les autres ports du monde devront être envisagées. Ces sociétés apporteront sûrement la technicité, le professionnalisme et les équipements indispensables pour diverses manutentions. On ne décharge pas un Porte-Conteneur, un Minéralier, un Vracquier, un Ro-Ro, un Pétrolier, un Gazier, un Chimiquier, un OBO, un Pétrobulk ou un tout autre navire spécialisé avec des connaissances et des équipements rudimentaires…Il faut un minimum d’équipements et de savoir-faire. C’est à cela que nous devons arriver avec nos ports maritimes.

Capt Gabriel MUKUNDA SIMBWA

Expert Maritime

Tema/GHANA