Le temps de conversion à la démocratie

Par Jean-Bosco Kongolo

Lorsqu’on observe de plus près la marche du monde, spécialement l’évolution des phénomènes sociaux, l’on se rend vite compte de certaines similitudes qui existent entre eux et qui peuvent aider les générations présentes à se servir des valeurs universelles qu’ils ont façonnées à travers le temps. Plus de deux millénaires après l’apparition du christianisme, les espaces religieux (églises) occidentaux sont aujourd’hui quasi déserts tandis que leurs animateurs (évangélistes, pasteurs, prêtres, évêques…) se voient de plus en plus remplacés dans leur rôle de leaders sociaux par les prédicateurs de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l’homme.

Lorsqu’on observe de plus près la marche du monde, spécialement l’évolution des phénomènes sociaux, l’on se rend vite compte de certaines similitudes qui existent entre eux et qui peuvent aider les générations présentes à se servir des valeurs universelles qu’ils ont façonnées à travers le temps. Plus de deux millénaires après l’apparition du christianisme, les espaces religieux (églises) occidentaux sont aujourd’hui quasi déserts tandis que leurs animateurs (évangélistes, pasteurs, prêtres, évêques…) se voient de plus en plus remplacés dans leur rôle de leaders sociaux par les prédicateurs de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l’homme.

Comme à l’arrivée des colons, les Africains, qui avaient longtemps résisté à la religion de l’envahisseur, se trouvent aujourd’hui confrontés aux valeurs de la gouvernance moderne incarnée par la démocratie et son corolaire, l’alternance au pouvoir. Il suffit d’observer l’attitude et le comportement de la plupart des Chefs d’État africains depuis les indépendances pour s’en convaincre. Mais pour combien de temps et moyennant quels sacrifices devra-t-on encore attendre que la démocratie devienne une réalité et se généralise durablement en Afrique?

La conception africaniste du pouvoir

Peu importe l’âge de leur accession au pouvoir, traditionnel ou d’État, un chef africain est souvent considéré et se considère d’ailleurs lui-même comme le père du village, de la collectivité, …de la nation, qui y est et qui doit y rester. Il est censé régner jusqu’à ce que la mort règle naturellement et coutumièrement sa succession, même là où les exigences de la vie moderne lui fixent des limites à ne pas franchir. « Ensuite, c’est le Sénégal d’Abdoulaye Wade qui avait tenté de faire « exactement la même chose différemment », en réduisant, cette fois, les deux mandats de sept à cinq ans. L’on avait alors crié sur tous les toits que le « Sénégal est la vitrine de la démocratie en Afrique ». C’était mal connaître les intentions chafouines du vieux Wade, qui voulait se jouer du peuple qui le voyait venir, de loin. A malin, malin et demi! Avec le mouvement ‘’Y-en-a-marre’’, l’on a vu ce que l’on a vu. » (Source : http://guineenews.org/tripatouillage-de-la-constitution-a-qui-encore-le-tour/)

Souvent soutenus et aidés de l’extérieur par les puissances impérialistes au nom d’une obscure stabilité et adulés de l’intérieur par leurs courtisans, les Chefs d’État africains n’envisageant nullement de laisser le souverain primaire se prononcer librement pour sanctionner positivement ou négativement le mandat qu’ils se sont unilatéralement octroyé soit par un coup de force, soit à l’issue des élections organisées de la manière que l’on sait. Craignant de redevenir des citoyens comme tout le monde et se croyant investis de la légitimité sans limites leur accordant le droit de modifier à leur guise les règles constitutionnelles d’accès au pouvoir, ils mettent tout en œuvre pour avoir le contrôle et la mainmise sur les institutions chargées d’organiser les élections. Pas étonnant que plusieurs d’entre eux, tout en affirmant qu’ils sont démocrates, en sont à leur vingtième, trentième et bientôt quarantième année de pouvoir (cas de Paul Biya, Sassou Ngesso, Robert Mugabe…) alors que les Constitutions de leurs pays ne le leur permettent et ce, malgré les aspirations profondes des peuples dont ils se réclament. « Ce n’est pas une nouveauté; l’âge des chefs d’État africains et leur propension à s’accrocher au pouvoir sont depuis longtemps des sujets de conversation sur le continent. Il faut dire que l’Afrique conserve de beaux spécimens. Robert Mugabe au Zimbabwe, Paul Biya au Cameroun ou Theodore Obiang Nguema en Guinée équatoriale ne sont pas nés de la dernière pluie, même si, dans le monde, ce ne sont pas les seuls dans ce cas comme en témoignent nos infographies comparatives….Mais sur le continent le plus jeune du monde, nombre de citoyens africains n’ont pas le quart de l’âge de ceux qui les gouvernent. Et nombreux sont ceux qui n’étaient pas nés lors de l’élection de leurs présidents. » (Source : Jeune Afrique : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141105182720/) »

Pour y parvenir, ils n’hésitent pas de s’appuyer sur des supports tribaux ou ethniques d’où ils puisent et recrutent les responsables des ministères et des services clés (intérieur, justice, finances, défense et sécurité, armée et police, économie, industrie, mines, …etc.). Les courtisans et autres débauchés de l’opposition et de la société civile sont mis à contribution pour occuper les postes moins régaliens ou moins stratégiques, pour vanter les mérites fictifs du chef et de son gouvernement afin de justifier sa longévité au pouvoir. Pour cela, tout son de cloche contraire et tout mouvement de contestation sont qualifiés d’insurrectionnels et réprimés avec la dernière énergie, parfois dans le sang.

La dictature est-elle une fatalité pour l’Afrique?

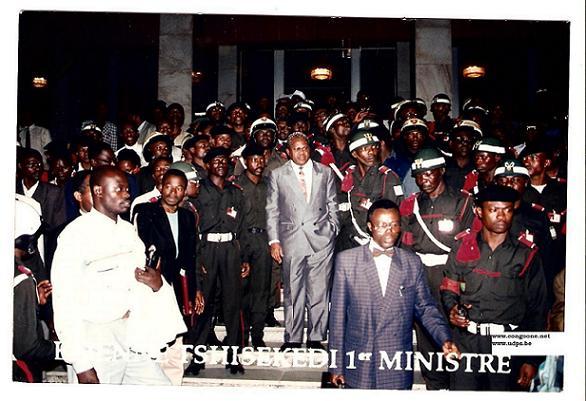

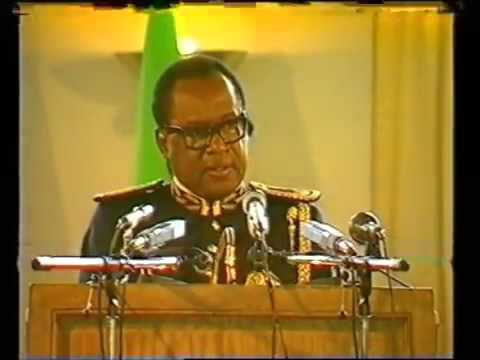

Mobutu prononçant le discours instaurant le multipartisme le 24 avril 1990

Mobutu prononçant le discours instaurant le multipartisme le 24 avril 1990

Poser cette question c’est autrement se demander si la démocratie et l’alternance au pouvoir sont possibles en Afrique. La question est d’autant plus pertinente qu’il convient de se garder d’y répondre avec précipitation par l’affirmative. En effet, il est troublant de constater que l’alternance politique demeure une notion encore très fragile même dans certains pays qu’on croyait l’avoir intégrée dans les mœurs politiques. « Le passage en force d’Abdoulaye Wade n’est pas sans rappeler les justifications parfois burlesques (à l’image du président camerounais Paul Biya qui disait avoir répondu à l’appel du peuple) et toujours anticonstitutionnelles, utilisées par certains de ses pairs africains pour assurer leur longévité au pouvoir. Jusqu’à une époque récente, le chef d’État sénégalais ne manquait jamais de les pourfendre et de leur rappeler, en donneur de leçons de démocratie et selon une posture qu’il aime de donner, son élection par les voies les plus démocratiques.» (Source Cameroonvoice, http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-6056.html, 25/02/2012)

Est-ce la faute à nos traditions et pratiques politiques héritées de nos ancêtres qui auraient la peau dure ou celle de nos hommes politiques, plutôt égoïstes et incapables de respecter la Constitution de leur pays et qui font comme ces hommes de Dieu qui demandent à leurs fidèles de suivre ce qu’ils disent et non ce qu’ils font? En tout cas ce n’est pas la faute au peuple africain, qui aspire, comme tous les peuples du monde, à ces valeurs devenues universelles que sont la démocratie et son corolaire, l’alternance démocratique au pouvoir. Ce peuple, lassé par la démagogie, commence à le démontrer ça et là en utilisant la méthode la plus efficace qu’est la rue.

L’alternance au pouvoir par les urnes et par la rue

Passés les coups d’État militaires qui ont balayé plusieurs pères de l’indépendance de leurs pays, plusieurs Chefs d’État africains organisent périodiquement les élections pour, officiellement, passer la main aux présidents élus. Au mépris du peuple et de ses aspirations légitimes, ce sont malheureusement les mêmes qui se font indéfiniment réélire et qui affirment qu’après eux, c’est le déluge. Du fait qu’il organisait régulièrement les élections, dont les résultats étaient d’avance connus, même Mobutu croyait et affirmait qu’il était démocrate. Il mit beaucoup de temps pour comprendre, trop tard, que le souverain primaire avait repris ses droits et lui avait retiré définitivement l’initiative du changement. Sur la pointe des pieds, il fuit le pays et connut les affres de l’exil auquel son règne sans partage avait pourtant contraint plusieurs de ses compatriotes. Ce qui lui arriva en 1997 n’a paradoxalement pas servi de leçon à ses pairs, qui considèrent comme tous les dictateurs que ce qui arrive à l’un d’entre eux ne les concerne pas et n’arrive qu’aux autres. De même, ceux qui ont cru et qui croient encore que le printemps arabe ne pouvait avoir de sens et d’espace qu’au Maghreb, ont continué inexorablement à imaginer et à multiplier des stratégies tendant à rendre plus élastiques leurs mandats en modifiant avec arrogance les règles du jeu.

C’est dans cette foulée que, convaincu de l’incapacité de son opposition à lui arracher le bifteck de la bouche, le Président burkinabè, Blaise Compaoré, a été surpris par son peuple qui a sifflé sans sommation la fin de la plus longue recréation politique de l’Afrique de l’Ouest. « Il n’y a pas d’institutions fortes s’il n’y a pas d’hommes forts», avait répondu Blaise Compaoré à Barack Obama. Après quatre mandats, l’ex-président burkinabé s’est trouvé une retraite dorée en Côte d’Ivoire, «pays frère» collé à celui qu’il dirigeait comme un royaume. » (Source : métro, 03/11/2014 http://journalmetro.com/opinions/le-monde-sous-la-loupe/587498/combines-constitutionnelles-africaines/). Aux dernières nouvelles, c’est au Maroc, devenu dépotoir des dictateurs déchus, qu’il a choisi de poser ses valises pour plus de sécurité pour lui-même et pour sa famille. A quoi aura donc servi l’arrogance qui a caractérisé tout son règne ?

Est-ce une raison de croire pour autant que les autres chefs d’État, qui se comptent présentement par dizaine dans la même situation d’ici 2015, vont renoncer gratuitement à leur péché mignon ? Répondre par l’affirmative c’est ignorer l’état psychologique et psychiatrique, frisant une certaine pathologie comportementale, qui caractérise indistinctement tous les dictateurs. Ils sont, un peu partout, incapables de lire les signes de temps, ils s’imaginent toujours que leurs peuples sont politiquement immatures, que ce qui se passe ailleurs ne pourrait jamais survenir dans leur pays et qu’ils sont les seuls capables de diriger. C’est pourquoi nous sommes d’avis que Blaise Compaoré, dont la vie a été épargnée contrairement à son ami Thomas Sankara, pourrait encore être très utile à la démocratisation de toute l’Afrique.

Comme l’apôtre St Paul de la Bible, voilà quelqu’un de mieux placé pour sillonner tout le continent afin de convaincre ses anciens pairs de la nécessité de se convertir à la démocratie avant que la rue ne devienne la mode pour remplacer les élections. La rue en furie, c’est comme la mort, elle n’annonce pas à l’avance sa prochaine cible ni où, quand et de quelle manière elle choisit de s’exprimer pour chasser quiconque abuse de la patience de son peuple. Comme la vie après la mort que presque toutes les religions du monde prêchent, il y a aussi une vie après un règne présidentiel, pourvu qu’on se soit bien comporté envers son peuple ou qu’on ait eu le temps de se convertir avant d’être emporté par la mort (rue). Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Kenneth Kaunda, Frederick Jacob Titus Ciluba, Madiba Mandela, Thabo Mbeki…ont eu et/ou ont encore une très belle vie après avoir dirigé leurs pays et sont entrés par la grande porte dans l’histoire politique de leur pays respectif. Ancien persécuteur lui-même, sourd aux cris de l’opposition et aveugle aux manifestations maintes fois réprimées par sa soldatesque, Blaise Compaoré servirait d’exemple vivant et éloquent pour sauver l’Afrique de l’obscurantisme politique dans lequel elle est encore plongée.

Conclusion

Le monde est en marche et personne ne peut prétendre freiner, retarder ou arrêter l’horloge de l’histoire. La démocratie, la liberté d’expression et de manifestation, la bonne gouvernance, les élections libres et transparentes, suivant une périodicité fixe coulée dans les lois fondamentales, et l’alternance politique sont autant de valeurs qui constituent les pièces maîtresses de cette horloge et dont l’universalité échappe aux humeurs et aux intérêts d’un individu ou groupe d’individus. En agissant comme ils l’ont fait, les Burkinabès ont décidé de se prendre en charge en prouvant à la face du monde non seulement leur maturité politique, qui n’est pas une exclusivité arabe sur le continent, mais que l’instabilité souvent évoquée par les dictateurs, avec la complicité de leurs soutiens occidentaux, n’est qu’un épouvantail. A qui donc le prochain tour ? Nous le saurons lorsque le destin de l’histoire aura désigné et surpris sa prochaine cible. En attendant, il vaut mieux que les Chefs d’État concernés sachent que l’alternance politique n’est pas une denrée mortelle et qu’il n’est jamais tard pour qu’ils se convertissent à la démocratie, celle qui assure la vraie stabilité des institutions et non celle des hommes forts.