Nos ancêtres n’avaient pas construit des prisons. La vengeance privée, physique ou de nature « mystique », était un mode que la famille ou le clan victime utilisait pour la répression de certains crimes. Cela ne signifie pas qu’il n’y avait aucune règle à caractère pénal ni de structures faisant office de tribunaux. Bien que non codifiées, ces règles existaient dans toutes nos cultures et étaient transmises de génération en génération par les plus anciens à travers des contes et des proverbes contenant des valeurs éducatives et prohibitives. C’est ce qu’on peut appeler de nos jours la vulgarisation des lois. Déjà, le mode de vie communautariste facilitait le contrôle social de toute la communauté envers n’importe quel membre dont le comportement paraissait déviant. De petites contraventions se réglaient au cours d’une cérémonie de réconciliation moyennant une petite amende tandis pour des rares crimes dont la gravité était estimée plus élevée, un conseil des sages (juges) siégeait publiquement dans la cour du chef pour décider du sort du coupable, des sanctions à lui infliger et des réparations à effectuer envers la victime et son clan.

Actuellement, la vulgarisation des lois se fait à travers le Journal officiel, non accessible à tout le monde, pour savoir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Par conséquent, il est mis en évidence le principe selon lequel «Nul n’est censé ignorer la loi ».

Avec la colonisation, c’est d’abord tout le mode de vie qui a été complètement déstructuré. Du communautarisme ancestral, on est passé à l’individualisme entraînant la disparition progressive de toutes nos valeurs protectrices et à l’apparition conséquente des crimes sophistiqués adaptés à la vie moderne : détournement des biens publics, blanchiment des capitaux, évasion fiscale, faux en écriture, etc.

Actuellement, la vulgarisation des lois se fait à travers le Journal officiel, non accessible à tout le monde, pour savoir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Par conséquent, il est mis en évidence le principe selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ». En vertu de ce principe, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont mis en détention ou font la prison alors que dans un milieu éloigné de l’administration judiciaire, tout aurait pu se régler selon la coutume, par des arrangements entre familles. Cette mentalité héritée de nos ancêtres justifie partiellement le fait que pour éviter la prison, même pour des faits graves, les suspects et les prévenus ne ménagent aucun effort pour obtenir la mise en liberté provisoire ou l’allégement de la peine, à défaut d’un acquittement.

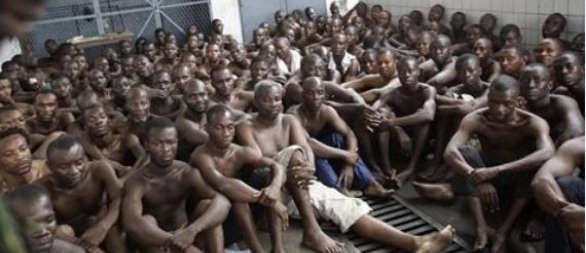

Les tribunaux coutumiers n’existant plus sur toute l’étendue du territoire national, c’est désormais le droit écrit qui s’applique tant en ce qui concerne l’administration de la justice que l’administration pénitentiaire (la gestion des prisons). En cette période où la renaissance de la justice pénale congolaise est sur toutes les lèvres, il nous a semblé utile de jeter un regard sur le système pénitentiaire du pays afin de savoir s’il répond à sa mission d’éduquer et de resocialiser le criminel au-delà de simplement le punir. Il est par conséquent utile de savoir de qui relève la gestion des prisons et comment les prisonniers y vivent au quotidien. Nous terminerons notre réflexion par quelques propositions tendant à désengorger les prisons congolaises et à humaniser les services carcéraux.

Inadéquation du fondement juridique de la gestion des prisons

Contrairement à ce que pourrait imaginer l’opinion publique, il existe un texte réglementaire relatif au régime pénitentiaire dans notre pays. Il s’agit de l’Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire. En plus d’être vieux et de ne plus correspondre au paradigme moderne de la réinsertion et de la resocialisation, ce texte est actuellement d’application inadéquate en raison du surnombre des occupants des prisons par rapport aux capacités d’accueil d’une part et, d’autre part, à l’insuffisance et au manque de qualification du personnel œuvrant dans les établissements pénitentiaires. Plutôt que de traiter des matières contenues dans ce texte réglementaire quasi désuet, nous avons opté de révéler à l’opinion publique les réalités quotidiennes de nos prisons, réalités qui font de ces lieux des foyers criminogènes par excellence. Pour cela, nous exposerons quelques cas vécus par nous même, complétés par nos contacts récents à la prison de Makala et qui corroborent l’expérience carcérale vécue dans cette prison en décembre 2011 par Fabien KALALA SHAMBUYI, auteur du livre « Noel en prison », qui avait été arbitrairement arrêté et illégalement détenu pendant un mois du simple fait d’avoir servi dans la garde rapprochée d’Etienne Tshisekedi durant la campagne électorale. Avant d’aborder tous ces sujets, il est donc important pour l’opinion publique de savoir à qui revient le droit de détenir.

Pourquoi y a-t-il plus de détenus que de personnes condamnées dans nos prisons ?

Ce n’est souvent qu’à l’occasion de l’arrestation et de la détention d’un membre de famille que l’on découvre la distinction qui existe entre le magistrat du parquet et son collègue du siège. Habituellement, seuls les magistrats du parquet sont connus et craints du fait que pour les profanes, n’importe quelle affaire peut se régler par une amende transactionnelle au parquet, voire même au bureau d’un officier de police judiciaire(OPJ) et ce, quelle que soit la gravité des faits mis à charge du suspect. A cause de cette ignorance commune de la loi et de la procédure, nombreux sont des magistrats du parquet qui en profitent pour détenir des prévenus au-delà de l’étendue de leur pouvoir et quand bien même il n’existerait aucun indice de culpabilité ou que la détention ne se justifierait pas du tout. Une véritable prise d’otage, en tout cas une sorte de commerce lucratif dont la précieuse marchandise est la liberté. Il faut avoir été détenu ne fût-ce que pour un jour, comme Vital Kamerhe, pour connaître le prix de la liberté. Un cas très récent, assimilable à une prise d’otage nous a été rapporté, d’un Kinois dénoncé calomnieusement par son voisin pour un viol imaginaire sur sa fille. Après une détention illégale d’une semaine au cachot du camp Lufungula par un OPJ, c’était le tour d’un Magistrat du parquet de Kalamu de le détenir durant cinq jours au cachot de ce parquet, avant de le transférer à la prison centrale de Makala où il a fait trois jours pour en sortir sous une ordonnance de non lieu, sans avoir été présenté devant un juge en chambre du conseil pour régulariser sa détention. Le plus révoltant, c’est que pour des faits inexistants, les démarches de relaxation ont contraint la famille à se mobiliser, à se priver le minimum vital, à engraisser des commissionnaires judiciaires[1] pour négocier avec le magistrat (nous avons toutes les références du dossier) le montant à payer. L’on comprend pourquoi dans toutes les prisons du pays, il y a plus de détenus que de personnes condamnées.

En l’absence de vulgarisation du DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale, voici quelques dispositions utiles permettant aux citoyens de connaître leurs droits.

Art. 27.

– L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s’il a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.

Art. 28.

– La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Lorsqu’elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l’officier du ministère public peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive.

Si le juge se trouve dans la même localité que l’officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire.

Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l’instruction.

À l’expiration de ces délais, l’inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca: prévus à l’article 27, alinéa 2, le mandat d’arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient.

Art. 29.

– La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix.

Art. 30(al. 1er)

– L’ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l’inculpé préalablement entendu, et, s’il le désire, assisté d’un avocat ou d’un défenseur de son choix.

Le comité d’accueil mis en place par les anciens détenus et prisonniers

Le manque de formation des gardiens et des surveillants des prisons, auquel s’ajoute l’insuffisance de moyens financiers a entraîné un tel dysfonctionnement que l’administration pénitentiaire s’en trouve complètement paralysée. Non seulement qu’une nette distinction n’est pas faite entre détenus et condamnés, une fois transféré à la prison, le détenu est cueilli par un comité composé d’anciens autres détenus ou condamnés qui le soumettent à un véritable baptême allant des sévices corporels au dépouillement de tout ce qu’il peut posséder. Pour éviter ce genre de traitement, qui peut durer plusieurs jours, la personne détenue se procure dès son entrée une place plus ou moins confortable, moins confinée et surtout où il peut disposer d’un espace pour s’étendre et dormir en signant la paix avec les autres occupants du local. Ce pacte de paix consiste notamment à partager les repas avec ceux qui ne peuvent pas s’en procurer et qui ne doivent se contenter que d’un petit bol de haricots mélangés au maïs, servi deux fois par jour et qu’on appelle « Vungure ».

La prison congolaise : une mini société congolaise avec toutes ses tares

Les prisonniers congolais n’ont en commun que la liberté dont ils sont privés en étant enfermés entre de hauts murs. Dedans, rien n’est conçu comme programme d’éducation, de resocialisation ou de réinsertion des pensionnaires selon leurs profils criminels. Ceci résulte de l’absence d’études criminologiques axées notamment sur la sociocriminologie et les facteurs criminogènes qui auraient pu aider à catégoriser les établissements pénitenciers selon le degré de sécurité ou à concevoir un mode de répartition des condamnés selon leur degré de dangerosité.

Pour survivre, les prisonniers congolais se sont organisés comme ils peuvent en développant des modèles d’exploitation des uns par les autres. A l’exception des détenus ou condamnés « VIP » qui se suffisent matériellement, qui font même vivre les gardiens et les surveillants et dont les repas viennent quotidiennement de leurs domiciles, tous les autres doivent faire montre de leur capacité d’application de « l’article 15 » pour leur propre survie et celle de leurs familles.

Sous le regard passif frisant la complicité de l’administration pénitentiaire, certains prisonniers sont devenus des bailleurs des locaux de la prison de Makala, qu’ils entretiennent et qu’ils sous-louent à d’autres prisonniers. Le fruit de ces loyers leur permet de vivre « plus ou moins aisément » en attendant la fin de la peine à purger. Certains autres exercent à l’intérieur de la prison un véritable commerce constitué de tous les biens de première nécessité et qui leur permet même de disposer des domestiques qui ne sont autres que des détenus ou des condamnés pauvres et sans possibilité de se nourrir en dehors des maigres repas offerts par l’administration.

Le plus choquant, c’est la prostitution à grande échelle et les autres actes attentatoires aux bonnes mœurs qui se sont développés dans les prisons du pays, particulièrement celle de Makala, où des filles de joie venant de la cité ont identifié des clients VIP mieux offrants que ceux en liberté, qui ont tendance à tout négocier. Observateur attentif lors de sa détention d’un mois au CPRK, Fabien KALALA SHAMBUYI rend le témoignage suivant à ce sujet (p. 282)[2] : « Il y a lieu de signaler ici que le couloir 2 est un couloir secondaire. Mais vu de l’extérieur, il est perçu comme étant le couloir principal. Il sert principalement à séparer la population carcérale vulnérable du reste du CPRK. Il abrite le Pavillon 9 réservé aux femmes (y compris les jeunes filles mineures). Ce pavillon est appelé « Salle d’urgence », qui sert à régler les besoins des autres détenus privilégiés, des administrateurs, des policiers, des militaires (tout s’y pratique : viol, prostitution ou encore relations consentantes). »

Parmi les victimes de ces viols, l’auteur parle même des épouses et de jeunes filles qui viennent à la prison pour apporter la nourriture à leurs maris ou simplement à leurs parents (p.300). « Elles sont abusées par les gardiens qui leur promettent de prendre soin de leurs maris en échange des faveurs sexuelles. Dans le cas contraire, les maris seraient maltraités. Face à pareille menace, ces femmes qui, généralement ne sont pas plus instruites que leurs maris, se laissent prendre dans un cercle vicieux.»

Ces récits sont en même temps révélateurs de l’absence de surveillance tant à l’entrée qu’à l’intérieur des pavillons et locaux.

Surveillance complaisante

Comme dans la plupart des services de l’État, ce qui préoccupe les gardiens et surveillants des prisons ce sont les avantages matériels et autres qu’ils peuvent tirer de leur affectation. Quiconque a déjà eu à fréquenter n’importe quelle prison sait qu’il n’existe pas un horaire rigoureux de visites ni un contrôle strict des liens entre les détenus et le monde extérieur. Depuis le parking jusqu’à l’entrée de la prison de Makala, il suffit de glisser quelques billets de banque pour accéder à la personne que l’on veut voir. C’est ainsi que chaque jour, et malgré l’horaire officiel des visites, la nourriture de l’extérieur est apportée aux détenus et condamnés privilégiés qui ne consomment pas ce qui est offert dans les établissements pénitentiaires. Nos contacts parmi les ceux qui fréquentent la prison centrale de Makala dans le cadre des procès qui s’y déroulent, nous indiquent que les différentes barrières érigées pour accéder à la prison ne servent qu’à constituer un butin au profit des policiers et de leurs chefs. Le contrôle n’y est pas rigoureux et certains prisonniers privilégiés peuvent se permettre certaines extravagances. En 2004, lors d’une visite à un journaliste illégalement détenu et accusé de soutenir l’opposition, nous avions trouvé un politicien de l’opposition tenant un meeting sous une tente dressée à l’intérieur de la prison de Makala, distribuant des boissons sucrées à ses visiteurs et accordant des interviews à des journalistes.

A l’intérieur des établissements, les détenus et les condamnés s’organisent comme ils peuvent dans une promiscuité totale et chacun selon ses aptitudes sociales et son influence sur les autres. Il s’est ainsi créé à Makala toute une administration parallèle qui échappe au contrôle de l’administration officielle, dépassée et même complice. En dehors du directeur, qui chapeaute deux greffes, l’un civil et l’autre militaire, plusieurs services sont l’œuvre des prisonniers eux-mêmes, avec en tête un Comité interne(CI) faisant office d’instance suprême. On y trouve des coachs sportifs, des pasteurs, des juges, etc. « La CPI est la dernière instance du CI. Ses chefs font office de juges, magistrats et membres de la cour. Ils sont tous prisonniers. Elle a pour mission de contrôler les états major et les gouverneurs des pavillons parce que ceux-ci ne peuvent pas être jugés par l’EGM, l’organe qui gère les activités pénitentiaires et les détenus.

Prier en prison, pour certains, est une pratique circonstancielle et momentanée, car la plupart de ceux qui sont « libérés par Dieu » reviennent souvent en prison avec la commission des infractions plus graves qu’auparavant. »[3] Dans un tel climat d’irresponsabilité généralisée, il est facile de comprendre que la resocialisation des prisonniers n’est ni à l’ordre du jour ni encore moins une option pour les autorités du pays.

La réintégration sociale et la resocialisation des prisonniers : un nouveau paradigme criminologique à développer en RDC

Il est important pour l’opinion publique de noter que la gestion des établissements pénitentiaires ne relève pas du pouvoir judiciaire quand bien même ce sont les magistrats qui signent la détention et la condamnation des criminels. Depuis quelques années, du fait de la promiscuité observée dans toutes les prisons (on y trouve mêlés les civils, les policiers, les militaires, les mineurs et les adultes, les hommes et les femmes) et pour éviter les risques permanents d’évasion, les prisons sont conjointement gérées par les Ministères de la Justice et de la Défense nationale.

Pour l’État congolais et pour la grande majorité de l’opinion publique, la prison se limite à punir le condamné, à le dissuader pour l’avenir et à dissuader les potentiels autres criminels. Mais comme nous venons de l’apprendre dans ces lignes, le régime pénitentiaire congolais ne permet pas d’atteindre cet objectif ni encore moins d’imaginer une quelconque resocialisation.

Qu’il s’agisse du cadre normatif (législatif ou réglementaire), des infrastructures ou des ressources humaines, de profondes réformes s’imposent.

– Cadre normatif : à l’exception de l’ordonnance de 1965 dont il est fait mention plus haut, le législateur ne s’est jamais penché sur cette question très sensible qui concerne aussi bien la sécurité des honnêtes citoyens que les droits de l’homme, dont les prisonniers doivent également jouir en tant qu’humains. Il s’agirait entre autres d’organiser les services, de tracer le cadre organique (gardiens, surveillants, agents de libération conditionnelle, agents de probation…) et planifier les programmes ainsi que les activités récréatives, d’éducation, de resocialisation et de réinsertion des prisonniers;

– Infrastructures : les seuls établissements pénitentiaires existants sont ceux laissés par la colonisation. Inutile d’imager l’État congolais en ait construit de nouveaux lorsqu’on sait que même les hôpitaux du secteur public datent de l’époque coloniale. Pour la même capacité d’accueil, la population carcérale a pourtant augmenté de manière exponentielle en fonction de la démographie nationale toujours croissante et misérable et du fait de la diversification des crimes qui n’existaient pas ou qui étaient rares à l’époque de l’indépendance.

Au moment où la justice semble renaître de son hibernation, il est souhaitable que de nouvelles prisons soient construites dans toutes les provinces. La multiplication et la modernisation des prisons permettraient de décongestionner celles qui existent et d’humaniser les services prévus. Pour une gestion moderne, ces prisons devront être équipées en ordinateurs et en caméras de surveillance, avec un système centralisé comme partout au monde, le tout entre les mains d’un personnel qualifié, préalablement formé.

Conclusion

En matière pénale, l’idée de base est que la commission de l’infraction par le délinquant cause un dommage non seulement à la victime mais aussi à la société (communauté) dans le sens que l’acte du délinquant brise la cohésion sociale [4]. Parallèlement à toute réparation qu’une victime peut attendre du condamné pour tout préjudicie subi du fait d’une infraction, le regard du public est toujours tourné vers le juge pénal pour voir comment ce dernier applique la loi dans toute sa rigueur. La peine ainsi prononcée a l’avantage de protéger la population, qui sait qu’un malfaiteur de moins est mis hors d’état de nuire, en même temps que des malfaiteurs potentiels vont être intimidés et dissuadés à faire la même chose. La peine a aussi une fonction d’apaiser la tension sociétale causée par la commission de l’infraction. Pour une plus grande protection de la société et surtout pour réduire les risques de récidive, beaucoup de pays ont développé des peines et mesures alternatives à la détention en élaborant des programmes de prévention, de réintégration et d’inclusion sociales des criminels basés sur la connaissance plus approfondie des phénomènes criminels. Ceci n’a jamais été une option levée par le gouvernement congolais, et l’on se plaint souvent du taux très élevé de récidive.

A travers ces lignes, c’est juste un petit voile qui a été levé sur ce qui se passe dans nos prisons et qui permet à l’opinion publique de se rendre compte que non seulement le régime pénitentiaire congolais ne garantit pas la protection de la population, il ne favorise pas non plus une bonne réinsertion des criminels dans la société, une fois la peine purgée. Aujourd’hui en RDC, les pratiques carcérales ou les conditions d’incarcération portent atteinte à la dignité de l’homme. L’intégrité physique est un aspect de la dignité humaine. Elle comprend l’état de la santé, de l’alimentation, les conditions matérielles de vie du détenu [5]. D’où l’appel lancé au gouvernement et au parlement de se pencher sur ce dossier et d’élaborer rapidement un cadre normatif pénitentiaire et des programmes adaptés à la gestion moderne des prisons.

Kongolo Mulangaluend

Juriste &Criminologue

Références

[1] Amis, connaissances et collègues de l’OPJ, tout comme des agents et connaissances du magistrat.

[2] Fabien KALALA SHAMBUYI : Noël en prison : parcours d’un compagnon, Éd. Muhoka, Ottawa, 2015, 359 pages. Durant la campagne électorale de 2011, Fabien Kalala fut membre de l’équipe de sécurité d’Etienne Tshisekedi en tant que garde de corps rapproché.

[3] Fabien KALALA SHAMBUYI, Idem, p. 288.

[4] JJ Wondo, Repenser le pénitentiaire et promouvoir les sanctions communautaires en RDC ; DESC, 4 novembre 2014. https://afridesk.org/repenser-le-penitentiaire-et-promouvoir-les-sanctions-communautaires-en-rdc-jj-wondo/.

[5] JJ Wondo, ibid.