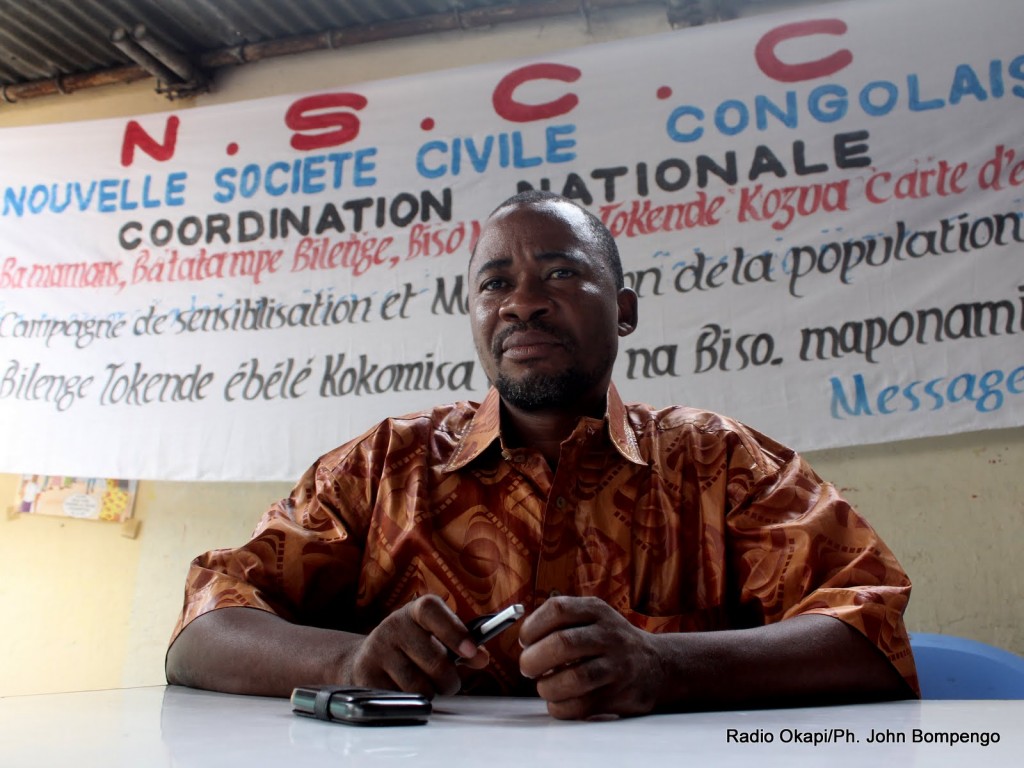

La société civile, un ressourcement de la démocratie, en perte de vitesse en RDC ?

Une libre réflexion de Jean-Jacques Wondo Omanyundu

La société civile est essentielle pour la démocratie, mais elle peut aussi la pervertir. La notion de société civile désigne l’auto-organisation des citoyens en dehors de l’État, du monde politique et du monde économique. En RDC, après la politisation de la société civile, on assiste progressivement à une tendance insidieuse de sa tribalisation par une sorte de repli identitaire de ses membres.

Le rôle de la société civile dans le processus de démocratisation et fondation des bases d’un État de droit en Afrique ou en RDC est indéniable. Il est de plus en plus reconnu dans les études en sciences sociales et politiques. Son rôle constructif et critique est fondamental pour une démocratie politique.

De manière brute, la société civile est en principe naturellement opposée à la classe politique ou institutions étatiques, tout comme aux acteurs économiques. Le terme recouvre un entre-les-deux, où s’exprimerait toute la vitalité de la vie sociale, basée sur la libre volonté des tous hors de tout rapport d’autorité ou d’intérêt privé.

Une démocratie ne se construit pas de manière mécanique. Elle ne s’importe pas non plus

Il est évident que le concept moderne de démocratie, en tant que pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, ne se limite ni aux élections libres, permettant de définir une majorité, ni au règne sans partage de cette majorité.

La démocratie, comme projet sans cesse à construire, implique la liberté d’opinion, le respect des droits des minorités, la confrontation pacifique des intérêts et donc la liberté d’organisation et l’État de droit, la responsabilité des gouvernants, etc. Cela suppose pouvoirs et contre-pouvoirs et donc un espace libre, celui de la société civile forte, indépendante du pouvoir de l’État, de celui de l’économie (de l’argent), de la tradition (clans, etc.).

L’édification de cette société civile est donc au cœur de tout processus de démocratisation. Et certaines formes de coopération et de solidarité internationale y contribuent.

Ces derniers temps, en RDC, on constate un subtil dévoiement de la société civile de ses missions et de ses valeurs éthiques pour devenir une caisse de résonance ou un instrument de propagande des acteurs politiques. Ce, avec le risque d’entraîner un glissement de la société en général vers une sorte de totalitarisme idéologique sociétal.

L’homme d’Etat et écrivain tchèque Vaclav Havel dans son ouvrage « Le pouvoir des sans-pouvoir », exalte le réveil de la société civile : dans les sociétés post totalitaires nées de l’effondrement du communisme, il faudra, dit-il, que surgissent de nouvelles structures, des associations civiques et citoyennes qui favoriseront la transition démocratique.

Dans un contexte de méfiance à l’égard de l’État oppresseur et de l’immoralité qui ronge l’espace politique congolais, il est plus que temps que la société civile congolaise se ressaisisse, s’interroge sur sa place, son rôle et sa mission dans le renforcement des liens sociaux transversaux et de la cohésion nationale par la libération de l’espace public, en concrétisant un engagement en faveur des valeurs acceptées ou souhaitées par tous.

Une société civile congolaise qui se mue vers une politisation aux relents communautaristes ?

Les velléités de positionnements sociologiques et identitaires constatées dans les chefs de plusieurs acteurs de premier plan par rapport à la situation postélectorale congolaise sont de nature à saper tout le travail de mobilisation citoyenne réalisé depuis plusieurs décennies. Ce travail noble a contribué autant que faire se peut à engendrer une dynamique irréversible de la démocratisation du pays. Cependant, on assiste actuellement à une propension latente à la politisation/répli identitaire de la société civile. Cela risque également de contribuer à amplifier des tensions et des clivages au sein d’une société civile où l’union devrait faire sa force.

Par nature, la société n’est pas homogène : elle est diversifiée et polymorphe. Ses composantes évoluent au gré des forces qui la composent. Des intérêts souvent contradictoires, voire conflictuels, sont représentés, ce qui n’exclut pas en son sein la recherche de convergences et l’utilité d’un travail en commun. Il faut se demander en termes plus directement politiques si les idées et les forces politiques qui en appellent au peuple sont toujours démocratiques et légitimes.

Aujourd’hui, en RDC, on observe un manque de visibilité et de lisibilité de plusieurs leaders du monde associatif dans l’espace public du fait de l’instrumentalisation ethno-politique de certains d’entre eux par les acteurs politiques.

C’est le cas d’une pétition en ligne lancée sur les réseaux sociaux par les acteurs de la société civile qui appellent à la nomination imminente d’un Premier ministre accepté par le peuple[1]. Une pétition en apparence de bonne intention, mais qui ne pose pas fondamentalement les questions de fond sur la tricherie électorale à grande échelle dont les résultats qui vont naturellement impacter l’action du gouvernement de ce Premier ministre qui va travailler avec les animateurs des institutions issues des élections dont les résultats à tous les niveaux n’ont pas respecté la volonté populaire. Par ailleurs, ladite pétition ne fournit pas non plus suffisamment d’éléments sur les critères qui feront que ce Premier ministre soit accepté par le Peuple, en dehors des élections. Et la pétition semble oublier, sinon bafouer, la pratique constitutionnelle qui voudra qu’avec le FCC, parti quasi unique au parlement et dans presque toutes les provinces, ce Premier ministre n’aura juridiquement d’autre marge de manœuvre que de se soumettre au diktat de la majorité FCC au parlement dont la gouvernance kleptomaniaque du pays pendant 18 ans a plongé la RDC au bord du précipice.

Il y a actuellement une tendance dangereuse à la banalisation des faits politiques horribles et à la relativisation de la crise postélectorale créée par le régime Kabila en complicité avec quelques acteurs politiques qui l’ont combattu. Les récentes propositions/solutions émises par certains acteurs de la société civile, reconnaissables par leur proximité sociologiques avec l’actuel pouvoir et dont certains prétendent aux fonctions gouvernementales, sont de nature à asservir davantage les Congolais, sans résoudre le fond de cette crise politique qui pourrait hypothétiquer l’avenir de la RDC. Cette attitude irresponsable à la banalisation des faits politiques présente le danger de neutraliser tous les efforts et sacrifices consentis pour pousser le régime de Kabila vers la porte de sortie en voulant faire accepter à l’opinion publique le fait accompli imposé aux Congolais contre leur choix aux urnes de ne plus revoir les anciens sociétaires de Kabila aux commandes du pays. Ce n’est pas en nommant un Premier ministre dans les conditions institutionnelles actuelles, sabotées par Kabila, que la crise de légitimité des animateurs politiques va soudainement être résolue.

Pour une indépendance de la société civile et le refus de son instrumentalisation politique

La société civile se caractérise fondamentalement par son attitude collective de refus de subordination et d’inféodation aux partis/acteurs politiques. Cette attitude ne constitue nullement un refus d’engagement politique individuel. Les organisations et les acteurs de la société civile ne doivent pas s’identifier à un parti ou une idéologie politique. Ils ne doivent non plus orienter leurs actions en fonction de leurs proximités ethniques avec tel ou tel autre acteur politique. C’est en adoptant une position d’indépendance et de neutralité vis-à-vis du monde politique que la société civile congolaise pourra assurer plus de légitimité dans sa prise de position afin de veiller à la prise en compte des revendications profondes sociétales.

Lorsque les acteurs de la société civile sont soumis aux conditionnalités des acteurs politiques, ils perdent leur représentativité et crédibilité. Ils vont ainsi glisser subtilement du côté du pouvoir politique et détruire l’essence même de l’existence de la société civile, voire de la démocratie.

C’est ce qui risque d’arriver en RDC si certains acteurs de la société civile ne prennent pas à cœur l’importance stratégique de la société civile dans la consolidation du processus de démocratisation en cours et de l’édification des bases d’un État de droit capable d’assurer le bien-être collectif des Congolais.

Alors que la RDC peine à sortir de la crise politique postélectorale planifiée et savamment mise en œuvre par le régime de Joseph Kabila, j’invite les acteurs de la société civile d’être habités par la conscience de la nécessité de peser sur l’avenir de la société congolaise et de trouver de nouvelles formes d’action collective citoyennes et patriotiques pour l’émergence effective de la démocratie en œuvrant davantage pour la participation politique active et responsable des citoyens.

Jean-Jacques Wondo Omanyundu/Exclusivité DESC

Référence

[1] Lien de la pétition lancée par un groupe d’acteurs de la société civile congolaise : https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Soci_Petition_pour_la_nomination_imminente_dun_premier_ministre_integre_et_accepte_par_la_popu/