La RDC est-elle réellement la 8ème puissance militaire d’Afrique ?

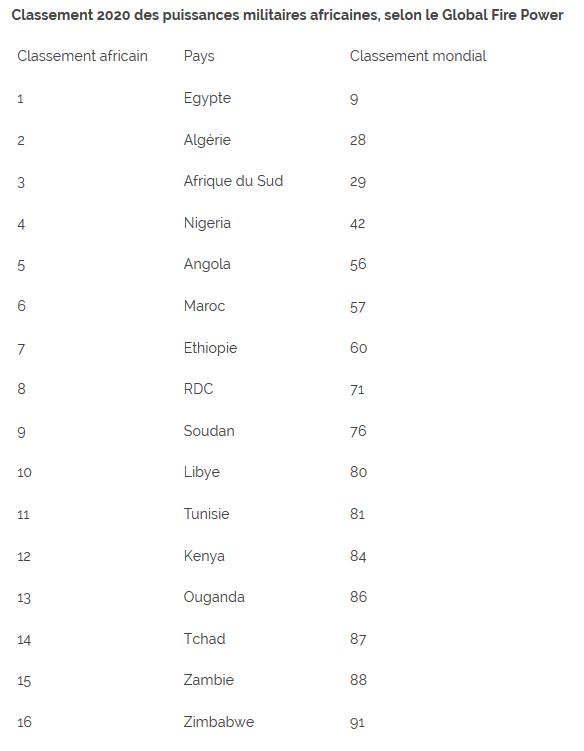

Dans son classement 2020, le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP) classe la RDC à la huitième place des armées les plus puissantes d’Afrique sur un total des 35 pays étudiés. La RDC occupe également la 71ème place mondiale sur un total de 138 pays étudiés avec un score de 1,1389, d’après le même classement[1]. L’Egypte continue de trôner au sommet des puissances militaires africaines en enregistrant un score de 0,1872. En raison principalement d’un effectif militaire estimé à 920 000 hommes et 11 700 blindés. L’Egypte est l’unique pays africain classé dans le top 10 mondial des puissances militaires, en arrivant à la 9ème place de ce classement 2020 du GFP. L’Algérie occupe la deuxième place en Afrique avec un score de 0,4659. Essentiellement portée par le nombre de véhicules blindés (7 361) et de lanceurs de roquettes et de missiles (316). Viennent ensuite l’Afrique du Sud avec un arsenal de 2000 blindés, le Nigéria avec un effectif de 120.000 militaires et 1789 véhicules blindés et l’Angola qui possède 115 lanceurs de roquettes et de missiles et 126 hélicoptères[2].

Comment interpréter concrètement ce classement auquel se réfère bon nombre d’observateurs pour vanter les mérites de l’armée congolaise ? Telle est l’analyse succincte que nous tenterons d’effectuer en faisant un benchmark transversal de quelques armées africaines et un état des lieux succinct des FARDC, l’armée congolaise.

Un classement basé sur des données quantitatives brutes

Afin d’établir son classement, Global Fire Power se base sur son « power index » qui intègre cinquante critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. Selon ce « power index », le score parfait serait de 0,0000, ce qui est impossible dans les faits. Donc, plus on s’éloigne de ce score, plus on recule au classement.

S’il faut effectivement reconnaitre des avancées significatives au niveau de l’équipement des FARDC durant les dix dernières années, l’analyse approfondie de ce classement, se basant en grande partie sur des critères quantitatifs bruts et statiques, amène à relativiser ce score lorsqu’on intègre le comportement réel des FARDC sur le plan opérationnel. En effet, le classement effectué par GFP se repose sur cinquante critères avec des pondérations différentes. Les critères les plus importants qui ont été pris en compte sont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget brut consacré à la défense et la flexibilité logistique.

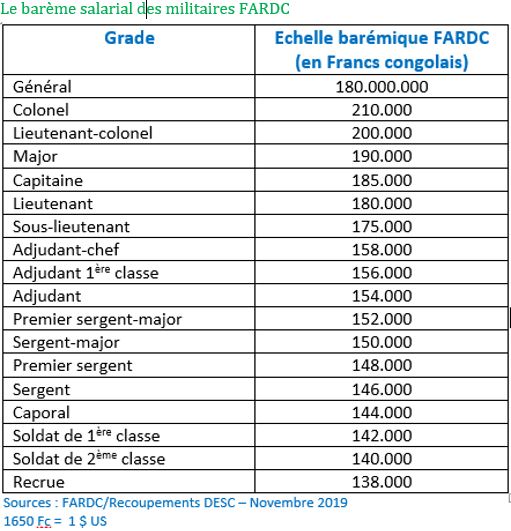

Il s’agit là, du point de vue méthodologique, d’une sommation des données quantitatives brutes (effectifs, budget brut, nombre brut de matériels militaires) qui ne tiennent pas compte du rapport de ces chiffres avec la taille du pays concerné, ni de sa démographie, ni de sa position géographique entourée des neufs voisins, ni du ratio entre officiers, sous-officiers et soldats qui est anormalement déséquilibré pour les FARDC, etc. De même, ce classement écarte également certains critères qualitatifs (qualité de la formation, la capacité opérative de l’armée dans les opérations militaires, le ratio entre budget militaire et revenu brut moyen du militaire, le salaire moyen d’un militaire, la qualité de formation, les conditions de travail du militaire, la motivation des militaires au combat, etc.).

Ainsi, dans ce classement, qui nous paraît méthodologiquement très laconique, il suffit juste qu’un pays déclare disposer d’un nombre élevé de militaires (formés ou non) et d’amasser un grand nombre de matériels militaires sans s’assurer de leur état d’opérabilité et de leur utilisation efficiente et de disposer en termes bruts d’un budget militaire brut élevé sans que ce budget soit rapporté au salaire moyen du militaire, pour que ce pays soit considéré comme étant une puissance militaire. C’est ainsi qu’en analysant les 10 premières armées, on se rend compte que toutes ces armées disposent d’un effectif d’au-moins 80.000 hommes et d’un budget militaire brut qui dépasse les 500 millions de dollars sans pour autant que leurs armées soient proportionnellement qualitativement capables de se distinguer sur les champs de batailles.

Les contre-exemples du Tchad, de la Tanzanie, de l’Ouganda et du Rwanda illustrent les faiblesses méthodologiques de l’index power du GFP

On peut prendre le contre-exemple du Tchad, classé à la 16ème place du classement GFP alors qu’avec ses 35.000 hommes, il est considéré comme possédant actuellement une armée très performante militairement qui a prouvé son efficacité dans le Sahel et en Afrique centrale, avec une formation de meilleure qualité que les FARDC et des résultats performants dans la lutte contre le jihadisme[3]. Le Tchad est considéré, en dépit de la nature autoritaire de son régime, mais en raison de la qualité de ses forces armées, comme la nation africaine francophone la plus à même de contenir la poussée islamiste en provenance d’Afrique du Nord, vers le Sahel et l’Afrique subsaharienne[4]. Selon le Military Balance, les effectifs de l’armée tchadienne étaient estimés à 25350 hommes en 2013. Cependant, le fait que le Tchad dispose d’un budget militaire brut et d’un effectif militaire plus faibles que la RDC, place son armée dans un rang inférieur à la RDC et pourtant sur leurs terrains respectifs d’opérations, les forces armées tchadiennes sont beaucoup plus opérationnelles que les FARDC dont la capacité de projection en dehors du pays est quasi nulle.

Il en est de même de la Tanzanie, classée à la 17ème place, qui dispose d’une armée d’environ 30.000 militaires dont l’efficacité s’est particulièrement avérée en RDC lorsqu’elle est venue suppléer, au sein de la brigade d’intervention de la MONUSCO, la faiblesse de l’armée congolaise dans la guerre contre la rébellion pro-rwandaise du M23 qui ne comptait plus que dans ses rangs moins de 1500 hommes dont des dizaines de milliers de soldats des FARDC étaient incapables de vaincre militairement. Avec l’Angola, la Tanzanie est d’ailleurs considéré par des experts militaires africains ayant connaissance des fonctionnements des armées africaines comme étant les deux puissances militaires régionales incontestées dans les grands lacs. Ils sont talonnés par l’Ouganda et le Rwanda, deux pays qui continuent à faire la démonstration militaire de leurs forces armées à l’est de la RDC en y semant une insécurité permanente depuis trois décennies.

Un autre indice de puissance militaire d’un pays est sa capacité de projection militaire au-delà de ses frontières

De nos jours, les experts militaires s’accordent pour dire que les opérations extérieures constituent un indicateur de la puissance militaire des Etats. On observe actuellement une évolution progressive de la conception et de la perception de la « puissance » des États. Pendant longtemps, les composantes militaires et territoriales ont constitué les éléments déterminants de puissance. Aujourd’hui, outre la capacité d’influence financière, commerciale, et aussi d’idées et d’analyses, c’est la capacité de projection militaire en dehors des frontières nationales qui devient un indicateur pertinent de la puissance (militaire) d’un Etat. La projection militaire à l’extérieur s’impose actuellement comme un atout décisif de puissance d’un Etat sur le plan international. En effet, le poids politique et diplomatique d’un pays se mesure désormais par son degré d’influence durable et réelle sur les événements mondiaux[5] (finances internationales, poids de l’économie, des entreprises nationales, privées ou publiques, innovations technologiques, la participation aux opérations internationales de maintien de la paix, etc.). Le tableau ci-dessous renseigne l’importance que les pays comme le Rwanda, deuxième contributeur africain après l’Ethiopie, la Tanzanie, la Zambie, le Burundi et l’Ouganda, tous voisins de la RDC, accordent à ce nouveau facteur de puissance militaire. Ce, alors que la projection militaire extérieure de la RDC est quasi nulle du fait de manque de vision stratégique militaire globale des autorités de la RDC, de la mauvaise qualité de l’armée congolaise regroupant une majorité des militaires mal formés, ne répondant pas aux standards internationaux de participation aux missions internationales de maintien de la paix.

Tableau : La contribution des Etats africains dans les OPEX en personnel au 31 décembre 2018

| Pays africains contributeurs en OPEX | Nombre d’effectifs en personnel |

| Ethiopie | 7597 |

| Rwanda | 6528 |

| Egypte | 3765 |

| Ghana | 2792 |

| Sénégal | 2479 |

| Tanzanie (République Unie) | 2316 |

| Maroc | 2146 |

| Burkina Faso | 2085 |

| Tchad | 1491 |

| Togo | 1430 |

| South Africa | 1230 |

| Cameroun | 1116 |

| Mauritanie | 1036 |

| Zambie | 1024 |

| Niger | 967 |

| Guinée | 940 |

| Malawi | 916 |

| Burundi | 774 |

| Ouganda | 559 |

| Benin | 506 |

| Gabon | 450 |

| Nigeria | 427 |

| Côte d’Ivoire | 301 |

| Gambie | 213 |

| Tunisie | 187 |

| Djibouti | 174 |

| Congo-Brazzaville | 158 |

| Kenya | 157 |

| Liberia | 116 |

| Zimbabwe | 72 |

| Mali | 63 |

| Sierra Leone | 52 |

| Namibie | 43 |

| Madagascar | 22 |

| Algérie | 3 |

| Cap vert | 1 |

| Rép. Dém. Congo | 1 |

Source : Données fournies par l’ONU sur les OMP au 31 décembre 2018.

La puissance militaire ou le hard power n’est plus le seul indicateur de puissance militaire

Selon le GFP, en 2015, la RDC dispose de 155 000 militaires actifs et de 1500 réservistes, 250 chars, 42 avions militaires, dont 2 chasseurs, et de 20 navires et bâtiments de guerre. Pourtant ce pays, confronté à une crise sécuritaire quasi continue depuis 20 ans, ne parvient pas, malgré près de 20.000 casques bleus de la MONUSCO à mettre fin aux différentes guerres de basse intensité qui secoue sa partie orientale. Un rapport de fin 2018 du Centre conjoint d’analyse (JMAC) de la (MONUSCO) a recensé plus de 150 groupes armés à l’est du pays.

Raymond Aron a donné une définition désormais classique du concept « puissance » : « Au sens le plus général, la puissance est la capacité de faire produire ou détruire[6] ». Il appelle par ailleurs à relativiser la notion de « puissance » : « J’appelle puissance sur la scène internationale la capacité d’une politique d’imposer sa volonté à d’autres unités. En bref, la puissance politique n’est pas un absolu mais une relation humaine »[7]. Dans un autre ouvrage, il précise que « en tant que concept politique, la puissance désigne un rapport entre les hommes mais comme simultanément, il désigne un potentiel, non un acte, on peut définir la puissance comme le potentiel que possède un homme ou un groupe d’établir des rapports conformes à ses désirs avec d’autres hommes ou d’autres groupes[8]. Thierry de Montbrial a simplifié cette définition en disant que « nous appelons puissance la combinaison du potentiel et du passage à l’acte[9].

Aron considère que la puissance est un concept relationnel et dynamique. Il distingue des critères objectifs (ex : espace, matière et nombre), des critères subjectifs (capacité, volonté) et un but (commander, influencer, détruire. La puissance potentielle ne se confond donc pas avec la puissance réelle pour au moins deux raisons[10]. Susan Range suggère la notion de « puissance structurelle », qui est une synthèse entre la conception statique de la puissance et une conception trop relationnelle[11]. La puissance s’exprimerait donc dans la capacité à agir sur plusieurs sous-systèmes à la fois et à passer facilement de l’un à l’autre sans être jamais complètement dépendant dans un sous-système donné. Cette perspective signifie qu’une position dominante dans un secteur donné ne garantit nullement « la » puissance[12].

Dans le système classique, l’industrie et la technologie contribuent de façon déterminante à la hiérarchie mondiale et au classement des nations. La puissance militaire dépend d’une péréquation entre deux variables : le format (la taille) des forces armées d’une part; la qualité de ces dernières d’autre part. La puissance militaire est donc une convergence entre les systèmes d’armes et les systèmes d’hommes et qu’elle ne saurait être réduite à une simple sommation des effectifs, des matériels et du budget militaire. La détention et l’emploi générique de technologies et de plateformes aériennes, terrestres, maritimes, aussi évoluées soient-elles, ne peuvent plus aboutir à un résultat opératique efficace sans des personnels dotés de formation de qualité, d’initiative et d’une culture stratégique autonome[13].

Outre le format de l’armée, les indicateurs qui comptent le plus dans la définition moderne d’une puissance militaire nationale sont : la modernité des capacités détenues, le professionnalisme, l’instruction et l’entrainement des soldats recrutés, le niveau du budget de défense rapporté aux ambitions affichées, ainsi que la solidité et l’autonomie de la base industrielle et technologique de défense (BITD) considérée[14]. Enfin, une puissance militaire est aussi définie par une économie puissante, toujours plus compétitive dans sa production civile et dans son industrie militaire[15].

Caractéristiques militaires de la RDC comparativement aux principales puissances africaines

Le tableau ci-dessous donne un aperçu comparatif de l’état chiffré des forces armées de la RDC par rapport aux principaux pays les plus puissants militairement d’Afrique. On constatera par exemple que parmi les dix premiers pays du classement GPF, la RDC et l’Ethiopie sont les pays qui consacrent le moins de budget militaire annuel par soldat. Pour le cas de la RDC, cela se répercute sur la solde moyen du militaire, probablement la plus faible de l’Afrique. Ce qui impacte sa motivation au combat, couplé avec son faible niveau d’entrainement et de dotation militaire personnel au-delà des matériels globaux qui servaient plutôt à la garde prétorienne, la GR, de Kabila en vue de réprimer les contestations populaires contre ce régime. Le gros de matériel militaire des FARDC est destiné à la Garde républicaine mais pas pour combattre l’insécurité à l’est. Ces éléments sont de nature à relativiser la puissance militaire effective des FARDC.

Les FARDC restent une armée pauvre et faible sur les plans de formation, d’entrainement et d’équipement

Selon l’analyse de Military Balance de l’IISS[16], la RDC, malgré qu’elle possède l’armée la plus nombreuse de l’Afrique médiane et la 8ème armée la plus puissante d’Afrique selon le classement de Global Fire Power[17], reste un pays très préoccupant en termes de sécurité intérieure et internationale. La taille du pays contraste avec le faible niveau de formation des troupes, le moral bas et la mauvaise qualité de l’équipement de l’armée. Les forces armées de la RDC (FARDC) sont incapables d’assurer la sécurité dans tout le pays. La RDC est victime de la guerre la plus longue dans l’ère de l’après-guerre froide. Pour cette raison, l’équipement militaire est dans un mauvais état. Par ailleurs, les forces armées, qui ont depuis incorporé un certain nombre de groupes armés rebelles non étatiques, aux prises à des loyautés diverses et contradictoires. La victoire contre la rébellion du M23, menée par d’anciens soldats des FARDC ayant fait défection de l’armée, n’a été obtenue en novembre 2013 qu’après une offensive conjointe des FARDC et de la Brigade d’intervention de l’ONU, donc grâce à l’engagement de la communauté internationale.

Parmi les principaux éléments de défaillance répertoriés dans le dysfonctionnement de l’armée et de la police et énumérés en détail et de manière exhaustive dans notre nouveau livre sur la Sociologie politique militaire africaine disponible sur Amazon, on peut citer notamment[18] :

Non maîtrise des effectifs de l’armée.

Absence de politique générale de formation et d’encadrement des militaires.

Incompétence et déficit de formation de beaucoup de cadres de commandement (cadres illettrés ou très peu formés) et des militaires.

Faible capacité managériale à TOUS les niveaux (Planning, Exécution et Evaluation).

Manque de vision politique de la défense nationale, absence de doctrine militaire.

Amalgame et dédoublement des structures et dysfonctionnement des multiples chaines de commandement parallèles (ordres contradictoires, refus d’ordres, insubordination).

Absence de tableaux organiques et des tableaux de dotations pour permettre une vue d’ensemble de l’armée ainsi que de leur matériel.

Recrutements, promotions et nominations illicites, fantaisistes, complaisantes et à connotations politiques, et discriminatoires (népotisme, tribalisme et clientélisme); et incursion des civils dans les rangs des FARDC.

Le chef d’état-major général des FARDC n’a pas le contrôle effectif de son armée.

Corruption quasi généralisée et détournement de fonds et de matériel de l’armée ( ; excédents de l’argent non payé par les banques…).

Chaîne logistique lourde et distordue ; insuffisance et incohérences dans l’appui logistique.

Matériel militaire insuffisant et souvent inadapté et inopérant.

Conditions de travail, soldes, vécu social des militaires exécrables. Modicité du revenu du militaire.

Des militaires en âge de retraite encore actifs et donc peu efficients.

Indiscipline, impunité, insubordination impunie (refus de mutation) ; non-respect de la voie hiérarchique, port illégal des grades dans l’armée et la police.

Absence de politique de santé de l’armée et des structures médicales dans l’armée.

Conclusion

Comme on peut le constater, l’analyse faite par le think tank Global Fire Power qui place la RDC à la neuvième place des puissances militaires africaines pèche par des lacunes méthodologiques de son approche interprétative de la notion de puissance militaire. Cela appelle donc à relativiser son classement qui est loin de refléter la réalité du terrain. En effet, depuis bientôt plus de six ans les FARDC étalent leur faiblesse militaire dans sont les opérations qu’elles mènent contre les présumés rebelles des ADF. De même, l’armée congolaise se montre inefficace pour restaurer l’autorité de l’Etat à l’Est du pays et est incapable d’enrayer plus de 120 groupes armés locaux actifs au Sud-Kivu, au Nord-Kivu, dans la Province Orientale et au Katanga[19].

Sur le plan de l’équipement : Le manque d’une politique d’acquisition, de gestion et de maintenance des équipements fait que les FARDC ne disposent que des matériels insuffisants, vétustes, obsolètes et très souvent inadaptés. Les moyens de transmissions sont dépassés et nettement insuffisants. A cela, il faudrait aussi tenir compte de la collusion entre la hiérarchie des FARDC et les groupes armés évoluant en RDC dans le trafic d’armes et des matériels militaires qui sont vendus aux groupes armés qui écument l’est de la RDC.

Sur le plan des Infrastructures : les unités n’ont pas de garnisons attitrées où leurs familles peuvent attendre en toute sécurité, sans peur d’être déguerpies, la fin de mission de leur chef de famille ; les infrastructures de base sont donc insuffisantes et/ou délabrées parfois même inexistantes à certains endroits. Ce qui explique que certains dépendants de militaires les suivent même dans les opérations, obligeant les militaires à se construire des logis de fortune.

Sur le plan de l’opérationnalité : Aussi bien lors des différents diagnostics internes des FARDC ayant évalué les contre-performances, il a été constaté que les unités ont une très faible capacité opérationnelle tant sur le plan de manœuvres que sur celui de la logistique.

Sur le plan de l’organisation : L’organisation actuelle des FARDC n’est pas adaptée aux types des menaces récurrentes liées à la nouvelle configuration géostratégique de la sous-région.

Le stratégiste Hervé Coutau-Bégarie, dans son ouvrage référence « Traité de Stratégie, avance que « les armes ne valent que par l’emploi qu’on en fait ». L’un des chefs de file de l’école matérielle, le général allemand Fullet, l’a très modestement noté : « Les éléments de l’armement sont constitués, d’une part, par la puissance et les limites des armes, de l’autre part par les organisations qui les traduisent »[20]. Or c’est à ce niveau, c’est-à-dire des organisations = armées que le bât blesse en RDC. Un pays où la structure, l’organisation le fonctionnement de l’armée et de son commandement ainsi que la prise en charge des militaires laissent à désirer et font des FARDC une armée faible, militairement parlant, malgré ses effectifs élevés et l’effort constaté ces dernières années de modernisation relative de son matériel militaire.

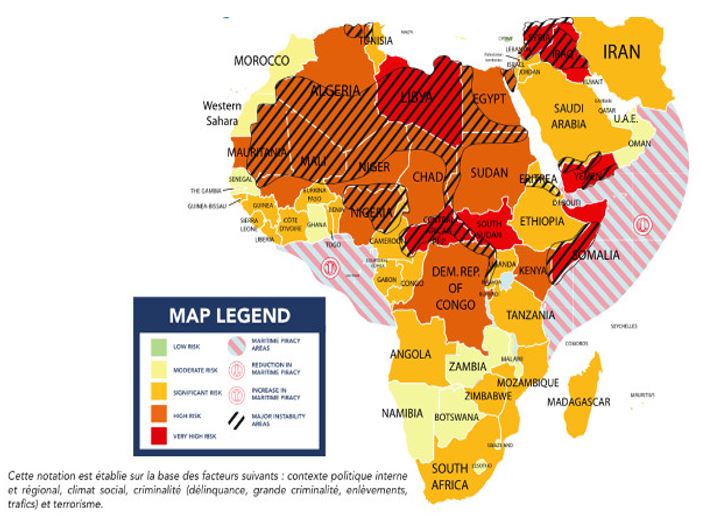

Peut-on vraiment parler de puissance militaire africaine lorsque le continent africain dans quasi son ensemble reste confronté à des menaces sécuritaires récurrentes et que les armées africaines dans leur ensemble semblent structurellement, fonctionnellement et opératiquement inadaptées à ces menaces[21], comme le démontre le graphique ci-dessus ? Pour le cas de la RDC, on ne peut pas objectivement dire que c’est une puissance militaire alors que le pays est confronté aux conflits sécuritaires permanents depuis trois décennies, avec une armée à la fois incapable de restaurer la paix dans ses frontières et absente sur le terrain des opérations de maintien de la paix extérieures.

Enfin, la mesure réelle de la grandeur et de la puissance militaire de la RDC sera effectivement évaluée par sa capacité de pouvoir à la fois assurer une paix pérenne à l’intérieur de ses frontières et de jouer un rôle central dans la définition de l’ordre sécuritaire régional, notamment par sa capacité de contenir notamment la guerre chez les autres par l’emploi notamment de la doctrine de la « forward defense »[22]. En l’absence d’une indispensable réforme en profondeur de l’armée, la puissance militaire de la RDC reste évidemment théorique, si pas utopique vu ses contreperformances récurrentes sur les terrains des opérations militaires comme récemment à Beni[23]. La réforme des FARDC initiée depuis 2003, qui visait la création d’une armée républicaine, professionnelle, moderne, crédible et dissuasive, est restée inachevée, par manque de volonté politique aux échelons les plus élevés de l’Etat[24].

Une armée puissante, comme l’a écrit le feu général Ilunga Shamanga, signifie « une armée casernée, nourrie, habillée, soignée, régulièrement payée, bien équipée et surtout régulièrement entraînée…»[25].

Jean-Jacques Wondo omanyundu

Expert des questions militaires et de sécurité / Exclusivité DESC

Références

[1] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=democratic-republic-of-the-congo.

[2] https://www.agenceecofin.com/securite/0204-65106-classement-des-puissances-militaires-africaines-en-2019-selon-le-global-fire-power.

[3] L’intervention remarquée des troupes tchadiennes dans la crise malienne – en 2013, aux côtés de l’armée française – contre les groupes islamistes qui occupaient le nord du Mali depuis janvier 2012, de même que l’intervention – en janvier et février 2015 – de l’armée tchadienne sur les territoires camerounais et nigérian, contre les islamistes de Boko Haram, ont confirmé le Tchad dans le rôle et le statut de puissance militaire montante en Afrique centrale et dans l’espace sahélien. État pivot de la stratégie sahélienne du Pentagone et partenaire privilégié de la France dans la sous-région – notamment depuis le repositionnement stratégique des forces françaises d’Afrique.

[4] Michel Luntumbue, le Tchad : un hégémon aux pieds d’argile, GRIP, 18 mai 2015.

[5] https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2006-3-page-81.html.

[6] Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations, Calmann-Levy, 1962/1984.

[7] Raymond Aron, ibid.

[8] http://afridesk.org/lordre-mondial-unipolaire-decentre-dans-un-monde-polycentrique-jj-wondo/.

[9] Thierry de Montbrial, L’Action et le système du monde, PUF, Paris, 2002, p.55.

[10] La première est que les ressources de la puissance n’ont de sens que rapportées dans le temps et dans les conditions historiques déterminées. La seconde est que situées, les ressources doivent être appréciées dans leur dimension interactive, c’est-à-dire les unes par rapport aux autres : superficie, démographie, économie et cohésion sociale, par exemple, sont difficilement indissociables dans leurs effets pratiques. Cette remarque a été systématisée par Paul Kennedy. Lire Guillaume Devin, Sociologie des relations internationales, La découverte, Paris, 2014, pp.29-30.

[11] Guillaume Devin, op. cit., pp.33-37.

[12] Guillaume Devin, ibid.

[13] Le cas des pétromonarchies du Golfe est éloquent est illustratif de ce point de vue : elles détiennent un matériel sophistiqué importé dont leurs armées ne maîtrisent pas réellement l’emploi, et sont forcées de faire recours aux personnels et experts étrangers pour les encadrer. http://afridesk.org/strategie-les-quatre-puissances-militaires-regionales-dafrique-jean-jacques-wondo/.

[14] Bertrand Badie et Dominique Vidal,.Puissances d’hier et de demain. L’Etat du monde 2014, La découverte, Paris, 2013.

[15] https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2006-3-page-81.html.

[16] The International Institute for Strategic Studies, IISS, is a global think tank researching political & military conflict.

[17] http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

[18] D’autres détails relatifs au diagnostic comptdes FARDC sont fournis dans mon ouvrage L’essentiel de la sociologie militaire africaine, Amazon, Août 2019.

[19] Jason Stearns et Christoph Vogel, La Topographie Des Groupes Armés Dans l’Est Du Congo, Réseaux fragmentés et politisés, BAROMETRE SECURITAIRE DU KIVU––DECEMBRE 2017. Résultat de recherche conjointe GEC et de HRW.

[20] Hervé Coutau-Bégarie, Traité de stratégie, 7ème éd., Coll. « Bibliothèque stratégique », Economica/ISC, Paris, 2011, p.289.

[21] Jean-Jacques Wondo Omanyundu, L’essentiel de la sociologie militaire africaine, Amazon, Août 2019.

[22] Joseph Nye définit le Forward Defense (défense de l’avant) comme étant la capacité pour un pays d’aller intercepter les menaces le plus en amont possible de leur réalisation, au-delà de ses frontières. Annuaire Stratégique 2003, p.282.

[23] http://afridesk.org/loffensive-militaire-baclee-menee-par-les-fardc-a-lest-de-la-rdc-tourne-au-desastre-jj-wondo/.

[24] http://afridesk.org/le-plan-de-reforme-revise-2013-2025-des-fardc-base-pour-la-creation-dune-armee-professionnelle-jj-wondo/.

[25] Gen Célestin Ilunga Shamanga, La chute de Mobutu et l’effondrement de son armée, Canon One Stop Shop, Afrique du Sud, 1998, p.169.

One Comment “La RDC est-elle réellement la 8ème puissance militaire d’Afrique ? – Jean-Jacques Wondo”

Joseph

says:J’apprécie la profondeur de l’analyse faite par l’expert Jean-Jacques Wondo. La République Démocratique du Congo doit procéder l’assainissement de son armée, police et tous les services de sécurité. Mais cela n’est possible, à mon humble avis, par une réelle volonté politique de la part de ceux qui sont au pouvoir.