La France est en guerre, la guerre comme moyen d’atteindre les fins politiques

Une libre réflexion de Jean-Jacques Wondo Omanyundu

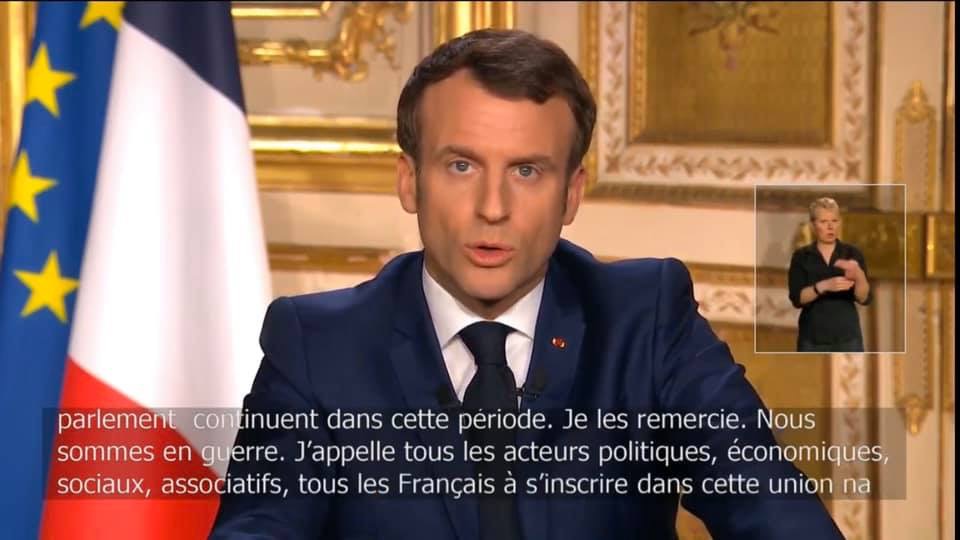

« La France est en guerre ».

C’est la phrase prononcée six fois par le président français, Emmanuel Macron, sur un ton grave et solennel, pour justifier les mesures de confinement décidées par son gouvernement qui restreint les sorties et les déplacements non urgents. Il en appelle au sens de citoyenneté de ses compatriotes à observer ces contraintes. Une guerre sanitaire, précise-t-il. Nous allons gagner la guerre, rassure-t-il, en concluant avec une vibrante Vive la République ! Vive la France !

Emmanuel Macron et son gouvernement subissent depuis plusieurs mois un flot de critiques et plusieurs mouvements de contestation de sa politique socio-économique. Sa réforme des retraites a paralysé la France pendant plusieurs semaines, et sa cote de popularité ne cesse de dégringoler de manière inexorable. Dans une tribune publiée dans Le Monde (daté du 22 janvier 2020), l’essayiste Giuliano da Empoli, ancien conseiller politique de Matteo Renzi, met en garde Emmanuel Macron contre « la réforme de trop », celle qui permettrait aux « mécontents de tout bord, de l’extrême gauche à l’extrême droite, de dépasser leurs divisions pour s’unir contre le chef de l’Etat ». Une pilule amère que les Français ne sont pas prêts à digérer.

En fin janvier 2020, le total de Français mécontents à l’égard du président de la République progressait de trois points, à 68%. La cote de popularité d’Emmanuel Macron a chuté de quatre points en janvier, à 30% contre 34% en décembre, selon un sondage de l’Ifop pour Le Journal du Dimanche.[1]

A quelque chose malheur est bon, dit un adage. Pour Macron, la crise du coronavirus est aussi l’occasion idéale rêvée pour resserrer les rangs autour de lui, rassembler les Français en appelant à la cohésion nationale.

La santé de l’Etat, c’est la guerre

Ainsi, en fin animal politique, Macron profite de cette crise sanitaire pour mettre en veilleuse sa réforme contestée des retraites et se réajuster en tentant de corriger certaines erreurs de gouvernance, notamment d’orientation socio-économique. Il a compris que la bonne gestion de la crise peut être déterminante pour sa réélection.

C’est ainsi qu’il arrondit les bornes jusqu’à rattraper ses erreurs sur cette réforme de la retraite qui était très contestée.

Emmanuel Macron va inévitablement exploiter cette crise sanitaire à fond à son profit. Il est un fait que les crises ont toujours profité aux dirigeants en place, parce que les angoisses collectives poussent la population à rechercher la protection auprès des dirigeants qui sont déjà en place et qui contrôlent les moyens de l’Etat, plutôt que chez les opposants.

Selon l’écrivain américain Randolph Bourne, la guerre est une fonction – sinon la fonction principale – des Etats[2]. En effet, Bourne soutient que l’Etat, en tant qu’idéal diplomatique-militaire, est éternellement en guerre.

Sur le plan sociopolitique interne, Randolph Bourne considère que « La santé de l’Etat, c’est la guerre ». En effet, dans son essai inachevé, Bourne expliquait que la guerre est une activité inhérente à l’État, tant pour des motifs externes – de conquête et d’expansion, sous couvert d’exporter les universaux démocratiques dont il serait porteur – qu’à usage interne : elle permet de restaurer l’autorité de l’État en faisant taire les dissensions, en imposant des disciplines inacceptables en temps de paix et en assurant de juteux bénéfices à ce qui ne s’appelle pas encore le complexe militaro-industriel.

Selon Bourne : « La guerre met très clairement en relief l’idéal de l’Etat et révèle des attitudes et des tendances jusque-là enfouies. En temps de paix, dans les républiques non militarisées, le sens de l‘Etat s’affaiblit. Car la guerre est essentielle à la santé de l’Etat. L’idéal de l’Etat est que son pouvoir et son influence sur son territoire soient universels. La guerre, déclenchée par une république contre un ennemi puissant – Coronavirus pour le cas sous analyse –, semble accomplir pour une nation presque tout ce que l’idéaliste politique le plus enflammé pourrait rêver d’accomplir. Les citoyens cessent d’être indifférents à leur gouvernement et chaque cellule du corps politique déborde de vie et d’activité. On tend enfin à la réalisation complète de la communauté globale où chaque individu est en quelque sorte l’expression virtuelle du tout. Dans une nation en guerre chaque citoyen s’identifie au tout et se sent considérablement renforcé par cette identification. La loyauté – ou la dévotion mystique à l’Etat – devient la plus haute valeur humaine concevable »[3].

La sociologie des conflits ou la nouvelle polémologie selon le sociologue français Gaston Bothoul, permet également d’expliquer ce phénomène. La polémologie est une branche de la sociologie, développée par le français Gaston Bothoul. Elle consiste à l’étude de la guerre et des conflits armés en tant que phénomène social[4]. Bouthoul propose de soumettre la guerre à une grille de lecture pluridisciplinaire (culturelle, économique, militaire, technique, juridique, démographique, politique, éthique, psychologique, etc.) pour en déterminer les causalités et la logique, en prévoir la récurrence, réfléchir à ses fonctions et, plus généralement, replacer les conflits et la violence dans « leurs rapports avec la vie des hommes et des groupes ». Cet effort de systématisation a donné lieu à des travaux de qualité contenus dans son ouvrage-référence Traité de polémologie[5], Paris, Payot, 1970. En effet, la polémologie peut se résumer en science de la guerre[6].

Bothoul considère la guerre comme un besoin obscur de l’Humanité[7]. La guerre est à la fois magique et passionnelle. L’humanité aime le drame. La polémologie commence lorsque le phénomène de la guerre n’est plus appréhendé comme la rupture incompréhensible du rythme et de la vie de la société, mais comme, selon le mot de Clausewitz, « la continuation de la politique par d’autres moyens[8]. En ce sens, la guerre remplit une fonction ou des fonctions sociales qui sont ‘positives’, ou vécues comme telles, par les protagonistes[9].

La guerre des Malouines (Falklands War, en anglais), un conflit armé qui opposa pendant 72 jours, entre avril et juin 1982, l’Argentine et le Royaume-Uni en vue du contrôle des îles Malouines, situées à 480 km des côtes argentines et peuplées de descendants de Britanniques, est relativement une bonne illustration de la fonction positive de la guerre. La guerre s’est soldée par la défaite de l’armée argentine face à l’armada britannique soutenue par l’OTAN. Cette crise illustre aussi comment la guerre peut-être la continuation de la politique par d’autres moyens.

En effet, les conséquences sociopolitiques de cette guerre étaient que Margaret Thatcher, alors Première ministre britannique, impopulaire avant le conflit, a été réélue triomphalement en juin 1983. A contrario, en Argentine, dès le 17 juin1982, le président de la junte au pouvoir depuis 1976, le Général Galtieri sera contraint à la démission. Il sera remplacé par Bignogne, précipitant le pays vers la voie du retour à la démocratisation par l’élection de Raoul Alfonsin en octobre 1983. C’est une belle illustration de la fonction sociale positive de la guerre mise en évidence par la polémologie.

La guerre (sanitaire) de Macron comme continuation de la politique par d’autres moyens

Cette guerre sanitaire déclenchée par Macron illustre aussi comment la guerre peut-être la continuation de la politique intérieure par d’autres moyens.

Le théoricien prussien Carl Gottlieb von Clausewitz, dans son manuel De la Guerre, lie l’activité de l’Etat à la guerre par ce principe selon lequel la guerre n’est pas une fin en soi mais bien « une simple continuation de la politique par d’autres moyens. La guerre n’est pas seulement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une poursuite des relations (ou transactions) politiques, une réalisation de celles-ci par d’autres moyens ». C’est-à-dire un moyen de faire la politique autrement ?

C’est ainsi que dans une démocratie, l’outil militaire doit rester aux ordres des représentants de la nation que sont les personnels politiques qui lui assignent la mission en fonction des objectifs stratégiques de l’Etat : « La Guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires » (Georges Clemenceau).

Les stratégistes se focalisent moins sur l’éclat des batailles que sur leurs suites et impacts (politiques, diplomatiques, sociaux, économiques…) à long terme de cette guerre. D’autant qu’en stratégie, l’option militaire, quoique déterminante, ne suffit pas à elle seule pour déterminer la réalisation finale des objectifs poursuivis dans une guerre ; celle de prolonger la politique par d’autres moyens. L’épreuve de vérité n’est pas une bataille gagnée, aussi brillante soit-elle, mais bien les dividendes politiques, diplomatiques et économiques engendrés à la suite d’une bataille militaire. C’est ici que la déclaration de Macron – La France est en guerre (sanitaire) – trouve toute sa substance politique[10].

L’Etat fait la Guerre et la guerre fait l’Etat

Le sociologue anglais Charles Tilly abonde dans le même sens que Bourne et Clausewitz en disant que « l’Etat fait la guerre et la guerre fait l’Etat » ; en ce sens qu’il y a un lien indéfectible entre la formation de l’Etat et le fait guerrier[11]. Selon lui, il est donc possible d’affirmer que la guerre fait l’État ; elle en modifie le rôle. C’est-à-dire que les Etats ou les dirigeants au pouvoir profitent d’une situation de guerre pour consolider leurs pouvoirs institutionnels.

Mais ils doivent le faire avec dextérité au risque que cela tourne à leur désavantage. Comme le dit Boniface Musavuli dans un échange privé, « tout est dans l’art d’éviter les excès et les ratés. Une situation de crise exploitée maladroitement peut aussi précipiter la chute des dirigeants en place. En 2004, en Espagne, le Parti populaire de droite de Jose Maria Aznar avait perdu les élections législatives suite au mensonge du gouvernement au sujet des attentats à la bombe. Le gouvernement avait attribué les attentats aux séparatistes de l’ETA alors que les poseurs de bombes étaient plutôt des islamistes qui se vengeaient de la présence des troupes espagnoles en Iraq. Les électeurs, déjà majoritairement hostiles à la guerre en Iraq, n’ont pas pardonné au gouvernement d’avoir menti en occultant la piste islamiste. Comme quoi, les crises, même bénéfiques sur le plan politique, doivent être gérées avec prudence et retenue ».

Conclusion

Cette déclaration de guerre faite par le président Macron revêt une dimension hautement stratégique et non tactique puisqu’il ne s’agit pas d’engager des militaires sur les fronts de bataille. En effet, la tactique est strictement militaire et dirigée vers des objectifs immédiats[12]. La stratégie, quant à elle, opère en fonction des objectifs politiques finaux obtenus grâce à une victoire militaire. Elle prépare et permet, en cas de victoire, le règlement final, mais elle ne conclut pas : la victoire militaire – victoire sanitaire sur le coronavirus – n’est qu’une fin intermédiaire. Le stratégiste politique – Macron –, se préoccupe plutôt des fins ultimes qui relèvent de la politique. Le vrai stratège saisit la double dimension, militaire (sanitaire) et politique des problèmes auxquels il est confronté en intégrant les implications de politique intérieure des décisions qu’il prend.

C’est aux politiques de diriger la guerre plutôt qu’à ceux dont le métier est de se battre sur le champ de bataille. En effet, toute action militaire, fût-elle une guerre sanitaire telle que déclarée par Emmanuel Macron, reste la continuation de la politique par d’autres moyens. Le succès d’une opération militaire – même sanitaire – se mesure à l’aulne des bénéfices politiques qu’elle est en mesure de produire[13].

De ce fait, ce sont les dividendes politiques qui seront récoltées à l’issue de cette guerre sanitaire décidée par le président Français qui sont les réelles finalités de sa rhétorique militaire qu’il a solennellement utilisée ce 16 mars 2020. Avec cette déclaration, Macron entre résolument en campagne politique militaire dans le costume de « commandant en chef » en perspective de la présidentielle de 2022 en battant le fer pendant qu’il est encore chaud. Il tient à renforcer son statut de père de la Nation, garant du bon fonctionnement des institutions républicaines françaises, en rassemblant tous les Français autour de lui et sous son autorité légale et légitime présidentielle.

Jean-Jacques Wondo Omanyundu/Exclusivité DESC

Analyste politique/Expert des questions militaires et sécuritaires

Références

[1] https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-perd-quatre-points-de-popularite-20200126.

[2] Randolph Bourne (Jean Bricmont présente), La Santé de l’Etat, c’est la Guerre, Ed. Le passager clandestin, Paris, 2012, p.62.

[3] Randolphe Bourne (Jean BRICMONT présente), ibid, pp.45-47.

[4] Jean-Jacques Wondo Omanyundu, Les Armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Monde Nouveau-Afrique Nouvelle, Suisse, 2013, p. 388. Disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radioscopie-Force-publique/dp/1086972538.

[5] Frank Attar, Dictionnaire des relations Internationales. De 1945 à nos jours, Editions du Seuil, Paris, 2009.

[6] Son objet est l’étude de l’oscillation fondamentale de la vie des sociétés organisées entre la guerre (menaces des conflits) et la paix. Les recherches sur les formes, la motivation, la causalité, la périodicité et les conséquences des conflits. Elle étudie également les structures sociales de la paix. Elle s’intéresse enfin à l’étude des conflits et de la violence dans leurs rapports avec la vie des hommes et des groupes

[7] Autrement dit, il y a une liaison souterraine, invisible mais active, entre la paix, l’ordre (la légalité. . .) et le conflit, le désordre, la guerre. . . « La guerre est une revanche sur le rationnel. La preuve serait l’impossibilité mentale à envisager un univers exempt de tout conflit armé. L’Histoire nous permet difficilement d’envisager un monde sans guerre, au point qu’il est admis quasiment pour tous que pour faire la paix il faut préparer la guerre

[8] Jacques Dumont, Philippe Vandooren (Sous la direction), La Sociologie. Tome 2, de Guiart à la psychologie sociale, Ed. Savoir Moderne, Paris, 1972, p.444.

[9] Ibid.

[10] Jean-Jacques Wondo Omanyundu, Les Forces armées de la RD Congo : Une armée irréformable ?, 2015, p.67. Disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radioscopie-Force-publique/dp/1086972538.

[11] Laurent Henniger, in Laurent Henniger et Thierry Wideman, Comprendre la guerre – Histoire et notions, Collection tempus, 2012, pp. 29-31.

[12] Elle est dépendante des moyens disponibles, elle se caractérise par le primat de la force.

[13] Joseph Henrotin, Techno-guérilla et guerre hybride. Le pire des deux mondes, Nuvis, Paris, 2014, p.16.