Il est urgent de réexaminer les dossiers de certains généraux actuellement détenus à la prison de Ndolo, dont je considère l’incarcération injuste, surtout depuis l’arrestation des généraux Franck Buamunda Ntumba, Christian Ndaywel et Christian Tshiwewe, respectivement chef de la maison militaire du Président, chef d’état-major de la force terrestre après avoir été le sous-chef d’état-major des renseignements militaires (ex-DEMIAP) et conseiller militaire privé du chef de l’Etat après avoir été le chef d’état-major général des FARDC, l’armée congolaise..

Je pense notamment au général Mpezo Bruno, ancien commandant de la 34ᵉ Région militaire au Nord-Kivu, au général de brigade Inyengele Bakati Ericsson, ancien commandant adjoint de la Garde républicaine en charge des opérations et renseignements, au général de brigade Kalume Diyumba Freddy, chef du département de la sécurité des frontières au sein du Sous-État-major des Renseignements des FARDC, au colonel Patrick Mboma, directeur financier de la 34ᵉ région militaire ou encore au lieutenant-général Ilunga Kampete Gaston-Hughes, ancien commandant de la base militaire de Kitona, au général de brigade Mutupeke Dieudonné, ancien commandant adjoint en charge des renseignements à la 34ᵉ Région militaire au Nord-Kivu que j’ai laissé très malade et pratiquement sans soins adéquats, etc., tous détenus actuellement à la prison militaire de Ndolo.

Sous leur direction, l’armée et les opérations militaires à l’Est étaient gérées à distance depuis Kinshasa, sans leur présence effective sur le terrain. Cette gestion opportuniste a favorisé leur enrichissement personnel, à travers le détournement de fonds et la cannibalisation des matériels militaires. Les conséquences de ces pratiques ont été désastreuses : affaiblissement structurel et fonctionnel des Forces armées congolaises et aggravation de la débâcle des FARDC dans l’Est de la RDC.

Ces généraux, rejoints par d’autres officiers de leur cercle rapproché, ont par ailleurs instauré un système de clientélisme et de patronage[1]. Celui-ci repose sur une loyauté parallèle des officiers à leur égard, consolidant ainsi leur mainmise sur la hiérarchie militaire. Sur le plan judiciaire, ils ont mis sous leur coupe le lieutenant-général Lucien-René Likulia, l’auditeur général militaire, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalay, Premier président de la Haute Cour militaire. Ces deux responsables de la justice militaires sont chargés de valider et de donner des « consignes » relatives aux décisions judiciaires à prendre par les tribunaux militaires, tout en s’assurant d’une autre validation politique de la part d’un membre influent de la famille biologique du chef de l’état, novice dans les questions militaires et sécuritaires, qu’ils ont en quelque sorte pris en otage et qui leur sert de parapluie politique.

Le rôle du colonel Raphaël Muzimba, dit « colonel Raph », chargé des opérations au sein de la DEMIAP (renseignements militaires), mérite particulièrement une attention particulière. En étroite connivence avec les généraux Ntumba, Ndaywel et Makombo — l’actuel chef de la DEMIAP — il aurait joué un rôle central dans l’arrestation de plusieurs officiers généraux, accusés souvent à tort dans des dossiers judiciaires montés de toutes pièces, prétendument liés à la déstabilisation des institutions de la République.

Ces trois généraux, qui constituaient en réalité le véritable noyau dirigeant de la défense, ont déployé des stratagèmes pour neutraliser tout officier susceptible de leur faire de l’ombre. Leur intention manifeste était de s’assurer une mainmise totale sur la gestion de l’armée. Ils impliquaient leurs adversaires dans de faux projets de coup d’État qu’ils préparaient eux-mêmes, ou les accusaient de détournement de fonds et de collusion avec l’ennemi.

Ainsi, plusieurs officiers ont été victimes de ces machinations, arrêtés puis remplacés par des éléments loyaux au trio. Les accusations portées contre eux étaient dénuées de fondement.

Lors des auditions du procès Malanga, certains prévenus ont affirmé que le colonel Raph leur présentait des photos de certains généraux et qu’on leur demandait de déclarer qu’ils étaient en contact avec eux, afin de justifier leur neutralisation. Les procès-verbaux et vidéos de ces auditions existent.

Un des officiers ayant plus que probablement fait les frais de l’affaire Malanga est le général de brigade Kalume Diyumba Freddy, chef du département de la sécurité des frontières à l’État-major du Renseignement des FARDC. Son procès s’est ouvert le 26 septembre 2025 devant la Haute Cour militaire à Kinshasa, pour « violation de consigne ».

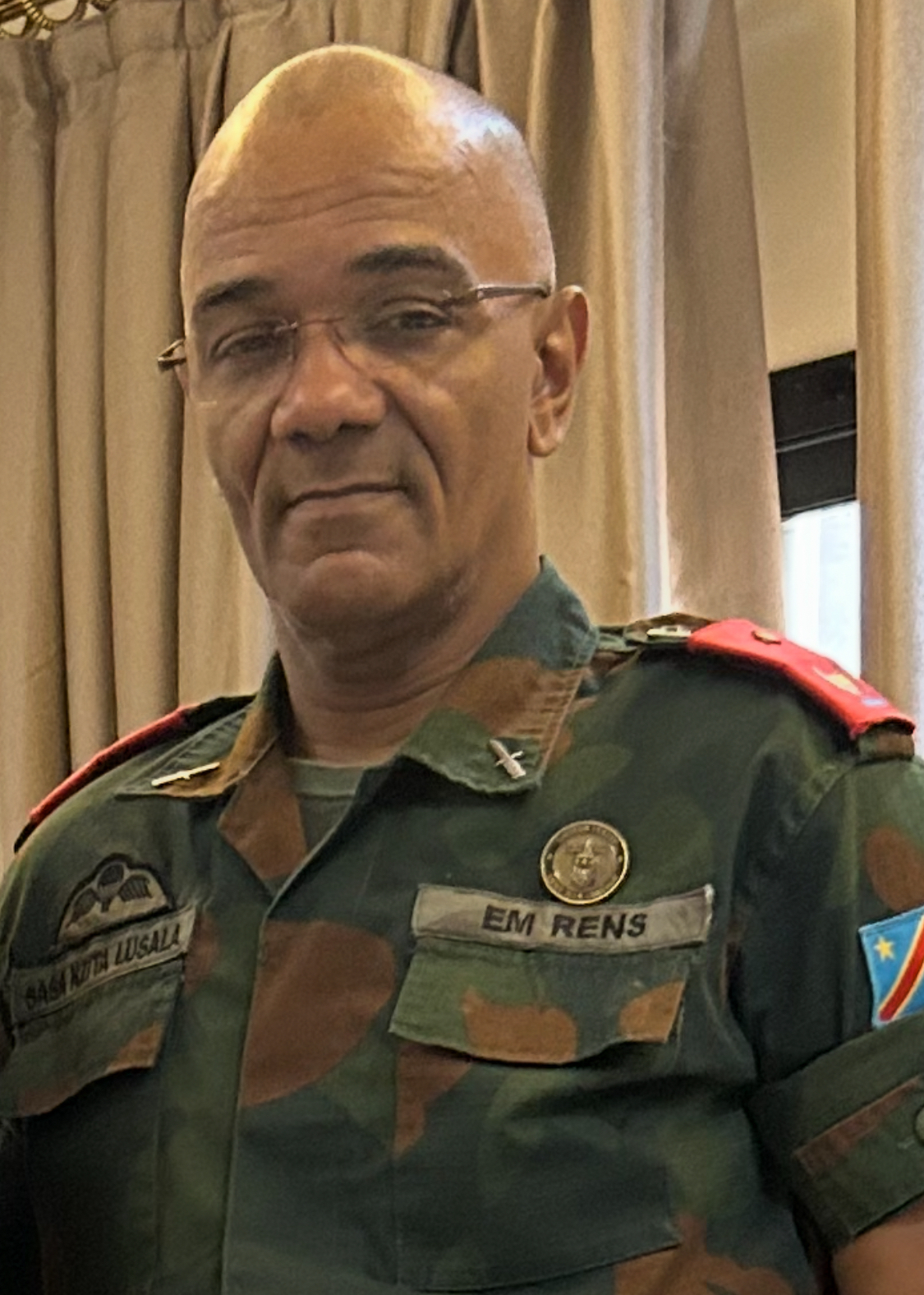

À l’époque, les généraux Kalume (adjoint de Ndaywel, chef du Département de la sécurité extérieure de la DEMIAP) et Patrick Sasa Nzita, surnommé « Mobutu » (adjoint de Ndaywel, chef du Département de la sécurité intérieure de la DEMIAP), étaient perçus par Christian Ndaywel comme des concurrents directs pour la direction de la DEMIAP. Leurs noms circulaient dans les milieux militaires et politiques comme de possibles successeurs de Ndaywel. Pour les neutraliser, des artifices judiciaires ont alors été montés.

Le général Freddy Kalume a ainsi été accusé « d’avoir mal accompli sa tâche de surveillance des frontières et de collecte des informations ». Or, à l’audience du 26 septembre 2025, il a clairement expliqué que le flux des renseignements ne passait pas directement par son département. Selon ses déclarations, les chefs de postes aux frontières transmettaient les informations par voie de secrétariat à la hiérarchie, c’est-à-dire à Christian Ndaywel, sans que le département de la sécurité extérieure en soit informé. Les orientations revenaient ensuite à son département après traitement par le chef (Christian Ndaywel)[2].

Quant au général Sasa Nzita, il a lui aussi été inquiété dans l’affaire Malanga. Arrêté brièvement en juin 2024 et détenu à la prison de Makala, il a été libéré avant d’être poursuivi dans une nouvelle affaire d’accusation de viol de la lieutenant-colonel Viviane Masika Mupira[3]. Cette dernière, en réalité d’origine rwandaise et adoptée par une famille Nande après le génocide de 1994, est une officier supérieure sulfureuse et controversée au passé trouble.

D’après plusieurs sources concordantes recueillies à la prison militaire de Ndolo, Viviane Masika aurait été impliquée dans l’assassinat du colonel Mamadou Ndala, ainsi que dans la fausse accusation portée contre le lieutenant-colonel Birotsho Nzazu, expert en renseignements sur la question des ADF, condamné injustement à mort dans la même affaire. Pourtant, le colonel Birotsho ne cessait d’affirmer qu’il a plusieurs fois dénoncé à sa hiérarchie « l’existence d’un réseau interne et externe de l’ennemi ADF » au sein l’armée congolaise[4]. Une thèse souvent avancée dans plusieurs publications d’Afridesk[5].

Le cas du général Ericsson Bakati est également révélateur de ces pratiques mesquines. Alors numéro deux de la Garde républicaine et pressenti pour remplacer Tshiwewe, il a été arrêté à son retour du Maroc, où il suivait des soins médicaux, sans en connaître les raisons. Au cours d’un procès, un de ses co-accusé, Jacques Nzazu, a publiquement reconnu que c’est sous la torture, les menaces et sur instruction du colonel Raph Muzimba qu’il avait été contraint de citer le nom du général Bakati. Nzazu a même demandé pardon au Général Bakati lors d’une audience foraine en décembre 2024 — en vain car l’officier du ministère public a requis 15 ans d’emprisonnement contre ce brave général, discret e efficace, qui s’est dévoué toute sa vie pour la défense de la RDC.

Durant ma propre incarcération à la DEMIAP puis à la prison militaire de Ndolo, j’ai mené une enquête minutieuse sur les dynamiques qui sous-tendent ces arrestations arbitraires. Dans la plupart des cas, il ne s’agit que de règlements de comptes personnels, motivés par des ambitions mesquines et une instrumentalisation manifeste de la justice militaire.

D’autres civils, comme ce fut le cas pour moi ne sont pas épargnés

Les arrestations arbitraires ne visent plus seulement les militaires de haut niveau, comme en témoignent les cas de François Beya Kasonga, ancien conseiller spécial du chef de l’État, ou encore de Salomon Della Kalonda, proche collaborateur de l’opposant Moïse Katumbi. Désormais, de simples civils subissent les mêmes dérives.

Selon son avocat, Maître Fidèle Bayawuli Ramazani, depuis la nuit du 3 au 4 septembre 2024, Monsieur Charles Waza Banga Baya est détenu illégalement. Enlevé à Kinshasa par des militaires non identifiés, il a été séquestré au Camp Tshatshi de la GR, puis transféré à la DEMIAP alors dirigée par le général Ndaywel, où il a subi tortures physiques et psychologiques. Victime d’un AVC en détention, il n’a jamais bénéficié de soins médicaux appropriés, perdant plusieurs dizaines de kilos et se trouvant aujourd’hui dans un état de santé critique.

Derrière des accusations infondées de « déstabilisation des institutions », jamais prouvées au cours de la procédure judiciaire devant le tribunal militaire, se cache un litige foncier inique. Héritier légitime de biens immobiliers stratégiques situés au boulevard Tshatshi et à l’avenue Roi Baudouin, à Kinshasa, Monsieur Waza Banga fait face à des tentatives de spoliation menées par des proches du régime, qui instrumentalisent la justice militaire comme outil de répression, de fraude et de spoliation foncière.

Il en est de même pour Monsieur Guy Okende Ngongo, directeur à la Banque centrale congolaise. Il est propriétaire d’un hôtel où certains militaires du groupe accusé de complot se réunissaient. Cependant, il n’en était ni le gérant ni n’avait aucun contact direct ou indirect avec ses co-prévenus. Il a été détenu initialement à la DEMIAP en novembre 2023 et se trouve actuellement à la prison militaire de Ndolo, son état de santé étant préoccupant. Fait intrigant, le gestionnaire de l’hôtel, qui a effectué les formalités de logement des militaires, n’a jamais été interpellé. De plus, l’hôtel, qui n’a pas encore été confisqué par une décision judiciaire définitive, abrite désormais certains bureaux de la DEMIAP. Selon plusieurs sources crédibles, derrière l’arrestation de M. Okende Ngongo se cacheraient des velléités malsaines d’extorsion de son hôtel par la DEMIAP, soulevant des interrogations sur les motivations réelles de sa détention.

L’arrestation des généraux Franck Buamunda Ntumba, Christian Ndaywel et Christian Tshiwewe ouvre désormais la voie à une réévaluation en profondeur. Ces arrestations montrent que ces généraux avaient pris l’armée congolaise en otage et n’ont pas aidé les hautes autorités congolaises à prendre de bonnes décisions dans la gestion des affaires militaires de la RDC. Il est donc impératif de diligenter des enquêtes sérieuses et de revoir les dossiers d’accusation visant non seulement ces généraux, mais aussi d’autres officiers supérieurs injustement poursuivis dans le cadre de cette guerre d’influence au sein de l’armée.

Certains d’entre eux — à l’image des généraux Ericsson Bakati, Bruno Mpezo, Mutupeke et Ilunga Kampete — sont unanimement reconnus pour leur compétence et leur rigueur. Leur mise à l’écart prive aujourd’hui l’armée d’un savoir-faire et d’une expertise précieux, à un moment où elle souffre d’un déficit criant de leadership au sein du haut commandement à un moment où les FARDC peinent à contenir les offensives rebelles à l’est de la RDC.

Comme vous l’avez certainement constaté lors de mon procès dans l’affaire Malanga, et cela est un secret de Polichinelle, la justice congolaise est sérieusement gravement malade. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le président Félix Tshisekedi lui-même qui l’a déclaré. Malgré ce constat et la tenue des états généraux sur la réforme de la justice en novembre 2024, la justice congolaise reste agonisante.

La politisation de la justice est banalisée en RDC et devient une règle judiciaire récurrente. Le Chef de l’État semble indifférent aux interférences de ses collaborateurs et de certains membres de sa famille dans la conduite judiciaire. Ces derniers donnent régulièrement des instructions aux magistrats sur les décisions à prendre dans certains dossiers, comme ce fut le cas pour moi, selon une pratique couramment appelée « consignes ». Cette situation est particulièrement manifeste, systémique et systématique dans le cadre de la justice militaire, où le juge doit faire valider ses décisions par sa hiérarchie militaire avant de les prononcer. Ce dernier en discute ensuite avec les autorités politiques pour en recevoir les instructions. L’indépendance des magistrats est ainsi systématiquement bafouée. En RDC, les palais de justice congolais résonnent à nouveau des échos du clientélisme, de la corruption, du népotisme et trafics d’influence.

De nombreux officiers militaires compétents, capables d’apporter leur expertise dans la conduite des opérations à l’Est, se retrouvent neutralisés et injustement incarcérés — comme cela fut mon cas — pour des raisons de règlements de comptes personnels ou d’intérêts privés de certains généraux proches du président de la république. Ces pratiques portent un préjudice direct à l’efficacité opérationnelle de l’armée.

Derrière ces arrestations arbitraires et ces accusations judiciaires sans fondement, ce sont des vies innocentes qui sont mises en danger dans des prisons congolaises souvent comparables à de véritables mouroirs, et des familles entières qui se retrouvent plongées dans la détresse.

Il est donc urgent de suspendre tous les procès militaires en cours relatifs aux prétendus actes de déstabilisation des institutions de l’État ou de collusion avec l’ennemi, afin de réexaminer chaque dossier minutieusement, au cas par cas. Cette démarche répond à une urgence à la fois humanitaire et juridique, indispensable pour protéger les militaires injustement poursuivis.

Recommandation

Nous proposons que le Chef de l’État et le ministre de la Justice instituent systématiquement une équipe de consultants juridiques indépendants, exempts de toute pression politique, militaire ou familiale, pour accompagner les grands procès ayant un impact direct sur la sécurité nationale.

Cette équipe aurait pour mission de produire un rapport objectif et impartial sur le déroulement de ces procès, permettant aux plus hautes autorités de disposer d’informations fiables.

En effet, il arrive fréquemment que certains collaborateurs militaires ou judiciaires transmettent des rapports biaisés ou mensongers, allant jusqu’à influencer illégitimement les décisions des magistrats. Ce type de dérive fut constaté notamment dans mon cas lors du procès dit “Malanga”, où des décisions judiciaires furent imposées aux juges qui me l’ont avoué par la suite.

Jean-Jacques Wondo Omanyundu

Analyste des questions militaires et sécuritaires

Références

[1] Le patronage désigne un mécanisme de protection et de soutien exercé par une autorité influente — qu’il s’agisse d’un général, d’un responsable sécuritaire ou d’un décideur politique — au profit de ses subalternes. Ces derniers, en échange de cette protection, lui doivent une loyauté indéfectible et une allégeance personnelle, parfois même au détriment de la hiérarchie officielle ou des intérêts institutionnels.

Dans le cadre des FARDC, ce système de patronage se traduit généralement par :

- Des promotions sélectives : certains officiers, choisis pour leur loyauté plus que pour leur compétence, ont été rapidement propulsés à des postes stratégiques.

- La protection judiciaire et disciplinaire : les proches d’un « patron » échappaient souvent aux enquêtes ou aux sanctions, même en cas de faute grave, tandis que les officiers jugés « indépendants » ou « concurrents » étaient facilement accusés et arrêtés.

- Un système parallèle de commandement : les officiers redevables à leur protecteur privilégiaient ses instructions personnelles plutôt que les ordres institutionnels, fragilisant la chaîne de commandement officielle.

- Un enrichissement mutuel : ce lien de loyauté s’accompagnait souvent de faveurs économiques, notamment par le partage des ressources issues du détournement des fonds militaires, de la logistique ou du business des opérations à l’Est.

Ainsi, le patronage a engendré une culture de dépendance et de clientélisme, où la survie d’un officier dépendait moins de son mérite ou de son efficacité militaire que de son appartenance à un réseau de loyauté. Cette pratique a contribué à affaiblir les FARDC, en substituant aux critères de compétence et de discipline une logique d’allégeance personnelle.

[2] https://acp.cd/affaire-judiciare-et-droits-humains/haute-cour-militaire-ouverture-de-proces-du-general-kalume/.

[3] https://afrikarabia.com/wordpress/rdc-vers-un-metoo-dans-larmee-congolaise/.

[4] https://afrikarabia.com/wordpress/mamadou-ndala-le-lieutenant-colonel-bichoro-veut-faire-eclater-la-verite/.

[5] https://afridesk.org/ndala-complement-denquete-arret-sur-images-desc/, https://afridesk.org/lignoble-assassinat-du-colonel-mamadou-ndala-reseau-paix-pour-le-congo/

4 Comments on “Justice militaire en RDC : l’urgence de suspendre les procès en cours et de réexaminer les dossiers”

Marc Sam

says:1. Pensez vous que le general Chico et l’inspecteur general des FARDC devraient aussi être écarter dans le but de mieux réformer la justice militaire et l’armée?

2. Pensez-vous aussi que l’actuel chef d’état major serait victime des pareille exactions?

Jean-Jacques Wondo Omanyundu

says:Je ne vois pas les rôles que jouent le généraux cités au sein de la justice militaire.

Jean-Robert Kazembe

says:Cher monsieur Wondo,

Ce que vous dénoncez au sein de nos forces armées se produit plus que jamais, et avec une férocité accrue au sein des forces de police. Le fils de Mboso avait récemment dénoncé publiquement et avec raison l’existence d’un réseau mafieux œuvrant pour des intérêts mesquins.

Le feu général Mwanamputu, ancien porte-parole de la police et ancien membre de la Garde civile, a été l’une des victimes de ce réseau parce qu’il était un patriote qui ne cédait ni à l’intimidation ni au compromis. Vous remarquerez qu’après la mise en place d’ avril 2023, et en moins d’un an, plusieurs généraux de police sont morts dans des circonstances très mystérieuses (Lodjunga, Mpassy, Bazenge, Mwanamputu, etc.) Conscient des futurs mises en place, ce vaste réseau a ciblé et réussi à assassiner plusieurs officiers qu’il considérait comme libres penseurs. L’envie et la jalousie étaient également au rendez-vous. Pour Mwanamputu, il s’agissait d’un empoisonnement. Son ancien adjoint, récemment promu général et ancien parsec de Bisengimana, est le suspect #1 pour avoir orchestré et tiré profit de son empoisonnement et de sa mort.

Jean-Robert Kazembe

says:Je viens d’obtenir le nom de l’ancien parsec du général Bisengimana. Il s’agit de Julien Mavungu. Il est le nouveau porte-parole de la police, récemment promu général après l’élimination physique du général Mwanamputu. Tout le corps de police sait ce qui s’est passé concernant la maladie de Mwanamputu et sa mort à l’étranger l’an dernier. La proposition de nommer Julien Mavungu, qui était alors sans fonction, comme adjoint en 2023 était en réalité un piège, car Mwanamputu devait être éliminé physiquement avant que l’ordonnance présidentielle puisse être publiée afin de promouvoir le protégé du général Bisengimana. En termes de qualité de leur travail, il n’y a pas de comparaison entre les deux : la communication de la police s’est détériorée, elle est devenue sporadique et brouillonne. Vous remarquerez que les points presse sur l’état de siège se tiennent désormais sans le porte-parole de la police, ce qui n’arrivait jamais avec Mwanamputu …

De plus, il y a le commissaire principal Léonard Lukabya qui a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises au sein des forces de police. Il a eu le courage de dénoncer la corruption et le détournement de fonds au sein de ce corps depuis 2013 jusqu’à aujourd’hui.

En définitive, je réaffirme sans crainte d’être contredit que votre argument est vrai et vérifiable. Ces réseaux, qui ternissent l’image de nos forces de sécurité et entravent leur montée en puissance, doivent être démantelés.