Les deux guerres du Shaba constituent des moments-clés qui ont marqué un tournant dans l’évolution sociopolitique de la République démocratique du Congo et le déclin de son armée.

La Première guerre du Shaba ou la guerre des 80 jours

Durant la deuxième moitié des années 1970, le Zaïre fit face à deux conflits armés majeurs. L’interventionnisme effréné et tous azimuts de Mobutu, le watch-dog des Occidentaux en Afrique médiane, en dehors des frontières du Zaïre, dicté par les intérêts géostratégiques de l’OTAN et encouragé par la CIA, le conduit à partir de 1975 à s’impliquer sans ménagement dans la guerre civile qui sévissait en Angola. Ainsi, Mobutu envoie des troupes des Forces armées zaïroises (FAZ) soutenir le Front National pour la Libération de l’Angola (FNLA) de Holden Roberto et l’Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA) dirigée par Jonas Savimbi, qui se battent contre les forces loyalistes et marxistes du Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola (MPLA), dirigé par le Président, le Dr. Agostinho Neto.

En mai 1976, un mémorandum rédigé par la CIA à l’attention du Secrétaire d’État américain, Henri Kissinger, dresse un tableau alarmant de l’ensemble des Forces armées zaïroises. Selon ce document, l’armée zaïroise ne pourrait faire face qu’à une attaque de faible envergure menée par un pays voisin seul, et ne pourrait en aucun cas contrer une attaque de l’Angola soutenue par Cuba. De plus, les FAZ ne pourront pas non plus empêcher une insurrection de grande ampleur, telle que celle qui a pu se produire durant les années 1960[1].

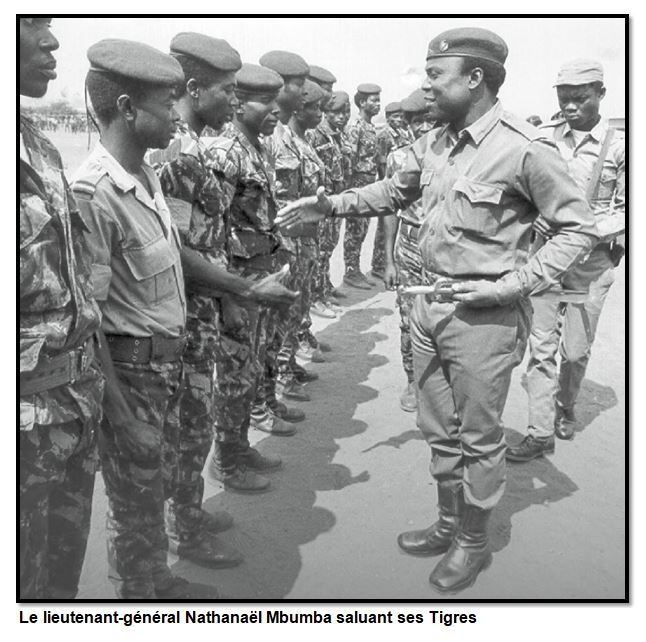

C’est ce qui se produit en mars 1977. Le retour du feu angolais provoque la réactivation d’un mouvement insurrectionnel, le « Front pour la Libération Nationale du Congo » (FNLC), créé en 1968 et dirigé par Nathanaël Mbumba[2]. Mbumba est un Rund ou Lunda de Sandoa au Katanga et un ancien chef dans la gendarmerie sécessionniste du Katanga exilé en Angola[3] où il devient le président d’une association culturelle des Lunda, l’ethnie majoritaire au Katanga (Ndaywel 2009 : 559). Ce mouvement était composé principalement de combattants zaïrois d’origine katangaise appelés « Tigres » (Troupes d’Infanterie et de Guérilla Révolutionnaires) ou Gendarmes katangais, qui se sont exilés en Angola après l’échec de la Sécession katangaise et l’assassinat de Moïse Tshombe (Wondo 2013 : 81). Le 18 juin 1968, les hommes de la PIDE, les services secrets portugais, qui l’accueillent à bras ouvert le poussent à fonder le Front national de libération du Congo (FNLC)[4].

L’agression (Première guerre du Shaba ou Shaba I ou encore Guerre des 80 jours) débute le 8 mars 1977, lorsqu’environ 2000 membres du FLNC, partis de l’Angola, franchissent les frontières congolaises de province du Shaba (Katanga), au sud du Zaïre, avec le soutien gouvernemental de l’Angola, du MPLA et l’implication des troupes cubaines.

Les rebelles rencontrent une faible résistance des FAZ. Ils occupent facilement Kasaji le 13 mars et Mutshatsha le 25 mars 1977. En peu de temps, ils atteignent leurs premiers objectifs qui sont les localités situées le long de la frontière, à savoir Dilolo, Kisenge-Manganèse, Sandoa, Kapanga, Kayembe, Kisenge, Musumba, Sandoa. Les rebelles progressent très rapidement car ils ne rencontrent pas une grande résistance de la part des unités de gendarmerie installées dans ces différentes localités. Cette agression est considérée par tous les responsables tant politiques que militaires comme une surprise. En réalité, il ne s’agissait pas d’une surprise. Les préparatifs de cette invasion étaient connus des services de renseignements. Mais, les informations transmises par les échelons inférieurs à leurs hautes hiérarchies n’étaient jamais exploitées (Wondo & Mukobo 2013 : 427).

Après une réorganisation des unités combattantes en quatre bataillons (Vuadi, Mukobo, Tshibangu et Shabani)[5] et avec le concours de la France, Mobutu parvient à repousser les gendarmes katangais hors des frontières du Shaba en mai 1977 grâce à l’ « Opération Verveine » montée par le Maroc (Wondo 2013 : 89) qui envoie 1500 hommes aérotransportés à bord d’avions militaires français Transall. En une semaine, les Marocains reconquièrent progressivement le terrain perdu par les FAZ. Face à cet adversaire trop fort, les rebelles préfèrent se replier sans combattre (Langellier, J-P. 2017 : 264).

La contre-offensive conjointe menée par les FAZ et les troupes marocaines donne lieu à une terrible répression de la population civile du Shaba suspectée de collusion avec le FLNC. De nombreux habitants de Lufupa sont ainsi tués par les troupes du Colonel Ikuku (Serpent des rails) tandis que leur village est totalement détruit (Braeckman, 1992 : 65-66 ; Yambuya, 1991 : 25)[6].

En se retirant du Shaba, les rebelles katangais inscrivent sur les murs des magasins : « vous avez gagné la guerre aujourd’hui, 13 mai 1977 ; mais l’année prochaine à la même date, nous sortirons vainqueurs » (Braeckman 1992 : 66).

La deuxième guerre du Shaba ou la Guerre des six jours

Une année plus tard, jour pour jour, soit le 13 mai 1978, les gendarmes katangais récidivent. Leur offensive, organisée par des officiers est-allemands, est une réussite militaire (Langellier 2017 : 266). En effet, le 11 mai 1978 à minuit, entre 3000 et 4000 hommes du FLNC concentrés à Caianda en Angola et organisés en 11 bataillons de plus ou moins 300 hommes, s’infiltrent au Zaïre depuis la Zambie. Les rebelles avaient pris soin de se fondre dans la population. Certains se sont fait passer pour des marchands, dissimulant leurs armes dans les sacs qu’ils transportaient. L’opération Chicapa (« colombe ») peut alors être lancée. L’objectif final est Lubumbashi. Centre minier de premier ordre, contrôlant la route et la voie ferroviaire Dilolo/Lubumbashi, disposant d’un aérodrome et accueillant une communauté de 3000 coopérants européens. Kolwezi se trouve sur l’axe de progression des rebelles Katangais et constitue également un objectif stratégique majeur compte tenu de son extrême importance pour l’économie zaïroise. Kolwezi est une agglomération stratégique d’environ 100.000 habitants dont le sous-sol renferme le cuivre, le cobalt et une importante communauté étrangère. Selon le porte-parole de l’Élysée, Pierre Hunt, la population occidentale de la ville est composée de « 2500 Belges, 400 Français, 75 Américains et quelques Italiens », travaillant essentiellement pour la Gécamines[7].

Les rebelles, appelés Tigres ou Diabos, sont encadrés par des instructeurs cubains et est-allemands. Ils sont équipés d’armes lourdes notamment des mortiers et des orgues de Staline. Partis de leurs sanctuaires angolais, ils sont acheminés par la 2ème division cubaine via la Zambie. Le premier groupe, composé d’un millier de rebelles, se dirigent aussitôt vers Mutshatsha pour bloquer le chemin de fer. Le second contingent, où se concentre l’effort principal, a pour objectif d’occuper la ville minière de Kolwezi.

En transitant par la Zambie, les Tigres évitent les milliers de soldats des FAZ amassés à la frontière de l’Angola et peuvent fondre sur la ville sans avoir été détectés au préalable. La province du Shaba est alors sous le contrôle d’une division des FAZ : la Division Kamanyola dont la 14ème brigade, commandée par le général Tshikeva, a en charge la défense de Kolwezi, une unité faiblement constituée et équipée. Ironie du sort : elle avait été placée à Kolwezi, face à la Zambie, car la région était considérée comme plus sûre (Brassart 2018 : 73). Selon le lieutenant-colonel en retraite Bahengela Mbombo, à l’époque chef d’état-major de la 14ème brigade Kamanyola, les rebelles avaient pris soin de s’infiltrer dans la ville de Kolwezi plusieurs de leurs agents depuis plus d’un mois. Ils avaient tous les renseignements sur le dispositif de défense local des FAZ. « Cela est confirmé par le fractionnement des groupes d’assaut en fonctions des objectifs. La manière dont les assauts sont méticuleusement montés contre ces objectifs et par la coordination de l’attaque avec des décalages chronométrés. La coordination de l’attaque donnait l’impression d’une œuvre de véritables stratèges de la guérilla qu’on n’eut pas cru à un décrochage intempestif et désordonné qui a dû s’en suivre ! »[8].

L’assaut proprement dit débute le 13 mai 1978, vers 5h30 du matin. Dès le premier assaut, la 14ème brigade se débande complètement. 7 avions et 5 hélicoptères sont détruits sur l’aérodrome, de nombreux éléments se sont enfuis, d’autres sont capturés et un peloton d’automitrailleuses légères Panhard AML 60 passe même à l’ennemi. Les Katangais, dont le poste de commandement est installé à l’hôtel Impala, ont réussi leur coup de force mais les combats avec les FAZ obligent la plus grande partie de leur colonne à quitter Kolwezi le 15 mai.

Rapidement, les rebelles s’emparent en premier lieu de l’aérodrome de la ville de Kolwezi. La vieille ville et le quartier européen où demeurent majoritairement les Occidentaux sont ensuite rapidement investis. Dans les premières heures, cette communauté n’est pas directement menacée, mais l’assassinat des 4 membres de familles belges qui assistaient à une messe au lendemain de l’entrée des rebelles dans la ville, celui de 6 militaires français capturés le surlendemain, annoncent l’imminence de l’horreur. Dans un premier temps, les rebelles massacrent au moins 100 Européens et 300 Congolais.

C’est le début de la Deuxième guerre du Shaba ou Shaba II ou la Guerre des six jours[9]. Au départ, le président Mobutu sous-estime la situation. Le dimanche de Pentecôte, 14 mai, il s’entretient longuement au téléphone dans la soirée avec son homologue français, Giscard d’Estaing, mais à aucun moment, il ne fait aucune demande d’une intervention armée.

Entretemps, dans les parties occupées de la ville, les Diabos mettent sur pied des tribunaux populaires avec son corollaire d’exécutions sommaires. Plusieurs otages blancs sont rassemblés dans des bâtiments publics. A Kolwezi, les rebelles continuent leurs exactions. Ils pillent, violent, tuent à volonté. Les Européens sont devenus dans leur majorité otages des Tigres.

Le 16 mai, sur ordre de Mobutu, le major Donatien Mahele Lieku, commandant du 311ème bataillon parachutiste du Centre d’entrainement des troupes aéroportées (CETA) – formées et encadrées par des instructeurs français – quitte Kinshasa pour Lubumbashi avec 200 parachutistes.

La 2ème compagnie du 311ème bataillon est scindée en deux à son arrivée au Shaba. Le premier groupe est directement largué sur Kolwezi, au nord et en bordure des villas P2, dans les proximités immédiates de l’état-major de la Première Région militaire. Les paras congolais sont abattus en l’air par les Tigres ou fusillés à bout portant. Ils sont quasi totalement décimés. C’est l’hécatombe. Ils seront abattus en l’air par les Tigres ou fusillé à bout portant. Ils sont presque tous décimés. Ce fut une hécatombe. Mahele et le deuxième groupe avaient pris la route. Ils progressaient en éliminant tous les obstacles qui se présentaient à leur passage avant d’atteindre non sans peine l’aéroport. C’est l’une des raisons qui poussa Mobutu en personne d’aller les féliciter. Le major Mahele et ses hommes avaient réussi là où le général Tshikeva avait fui et plusieurs soldats des FAZ avaient préféré rejoindre la rébellion par crainte d’être exécutés.

A la tête de ses troupes, Mahele fait mouvement vers Kolwezi, la capitale du cuivre, située à environ 300 km de Lubumbashi, où il lance laborieusement l’assaut contre les rebelles. Ses troupes prennent l’ennemi à revers et parviennent à occuper assez rapidement l’aéroport de la ville, signant ainsi la vraie première victoire zaïroise sur le terrain. De son côté, la compagnie du 133ème bataillon d’infanterie résiste et maintient sa présence indispensable sur le stratégique pont de Lualaba. Les Diabos furent surpris par l’arrivée rapide des paras et la contre-offensive des FAZ. Les rebelles battent en retraite en masse à la cité Manika en invitant la population de quitter les lieux pour laisser le champ libre à une grande bataille. Celle-ci n’aura jamais lieu car dès le largage des paras français, ils vont paniquer et s’enfuir en débandade.

Face à la détérioration de la situation, Mobutu se résigne, son régime vacille. Lors d’un ultime entretien téléphonique, il demande à son ami Giscard d’intervenir. Le 17 mai, dans la soirée, Giscard prend la décision d’engager la France dans le conflit malgré la farouche opposition des socialistes, des communistes et des syndicalistes à l’assemblée. L’intervention française est approuvée par l’administration Carter. Quatre pays y participent : la France (un régiment de la Légion étrangère), la Belgique (des paras-commandos), le Maroc (des troupes d’élites) et les États-Unis (des avions et la logistique nécessaire pour l’acheminement des hommes et du matériel au Zaïre). Des DC 8 de la compagnie UTA et un Boeing d’Air France sont aussi réquisitionnés.

Jeudi 18 mai, Mobutu se rend à Kolwezi et atterrit sur la piste de l’aéroport libéré par les hommes de Mahele. Le président est venu personnellement féliciter le major Mahele et ses paras pour leur bravoure. Le même jour, les services secrets zaïrois interceptent un message des rebelles indiquant qu’ils se préparent à quitter Kolwezi en emmenant les Européens, après avoir détruit les installations industrielles de la Gécamines. Il faut faire vite. L’ambassadeur français à Kinshasa est chargé par son gouvernement d’informer le président zaïrois de l’opération aéroportée qui sera entreprise. C’est le lancement officiel de l’opération Léopard ou Bonite[10].

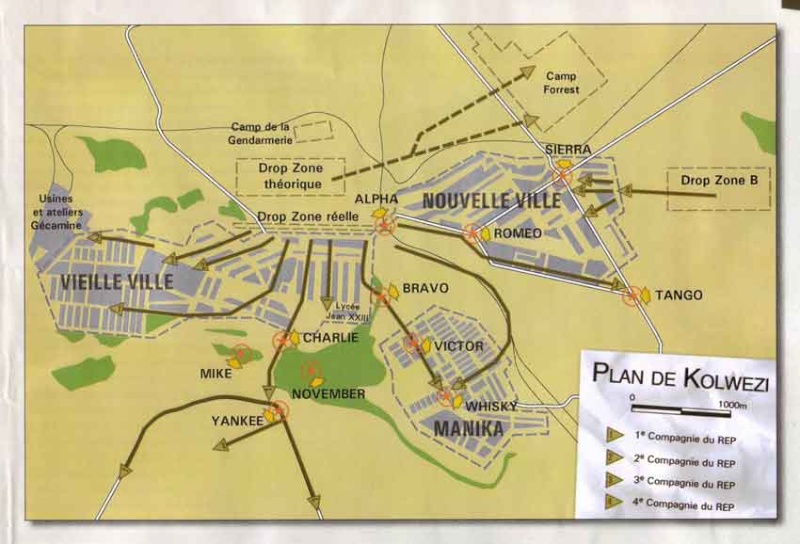

Le régime zaïrois reprendra cependant rapidement le contrôle de la situation à partir du 19 mai 1978 grâce notamment aux interventions militaires montées conjointement par la France (Léopard) et la Belgique (Bonite), le 19 mai 1978, pour protéger les expatriés (Wondo 2013 : 89). Cette opération conjointe franco-belge voit 600 paracommandos (bérets verts) du 2ème Régiment étranger de Parachutistes (2ème REP) de la Légion étrangère de l’armée française sauter sur Kolwezi. Ce régiment d’élite est prépositionné sur la base aérienne 126 de Solenzara en Corse dès le mardi 16 mai. La mission des légionnaires consiste à prendre le contrôle des quartiers résidentiels de Kolwezi avec pour priorité la vieille ville, et de mettre fin aux massacres. Mais par manque de place, ils quittent la France sans leurs parachutes. Ils vont utiliser ceux des FAZ à leur arrivée à Kinshasa.

Sur les 600 paras qui ont fait le déplacement de France vers Kinshasa, seuls 400 embarquent pour Kolwezi dans 4 Hercule C-130 zaïrois et 2 Transall C-160 français. Ils seront largués en deux vagues : la première sur l’ancien hippodrome au nord de la vieille ville ; la seconde à l’est de la ville nouvelle, avec seulement deux jours de vivres. Les légionnaires français sautent sur Kolwezi vers 15h10 en prenant d’assaut les quartiers européens où ils découvrent l’horreur : des corps mutilés en état de décomposition avancée jonchent le sol, des chiens affamés dévorent des cadavres survolés par des meutes de mouches, une odeur insupportable plane dans l’air dans une chaleur accablante.

Le 20 mai 1978, huit Hercules C-130 belges venant de la base de Kamina effectueront un atterrissage d’assaut sur cette même ancienne plaine de Kolwezi. Ils débarqueront les paras belges des 1er et 3ème bataillons qui interviendront quasi simultanément que les Français pour libérer la ville et commencer l’évacuation des 2000 européens et des otages zaïrois[11] pris en otages par des rebelles katangais du FLNC. Les Belges effectueront notamment des sorties vers Kanzenze et Mpala pour le sauvetage des missionnaires (Mbombo 2019 : 236).

La ville de Kolwezi est reprise et est sous leur contrôle. Les otages sont enfin libérés. 200 légionnaires français sont restés à Kinshasa par manque de places car occupées par le contingent belge. Il s’en suit la mise en place d’un pont aérien pour évacuer plus de 2000 personnes en deux jours. Des avions américains assurent le transport des munitions et du matériel lourd entre la France et le Zaïre. Les paras Belges quittent Kolwezi dès le 23 mai. Les Français qui sont restés sécuriser la ville et ses environs, regagnent leur pays par vagues successives jusqu’à la mi-juin. Ils sont relevés pendant un an par une force panafricaine de la paix couplée avec les FAZ.

Le 20 mai, au lendemain de la libération de la ville de Kolwezi, Mobutu sillonne victorieusement la ville en jeep découvert. Malgré la mise en scène orchestrée à des fins médiatiques et de propagande de guerre, il avait tout de même fait preuve d’un courage exceptionnel car la menace n’était pas totalement écartée. La population l’avait accueilli une nouvelle fois en héros.

Au final, cette « seconde guerre du Shaba » se solde par un lourd bilan parmi les civils ; 750 Congolais tués, en majorité des Kasaïens employés de la Gécamines, 170 Européens, dont une vingtaine d’otages enlevés par les rebelles exécutés en brousse et une vingtaine de blessés[12]. Les pertes du côté militaire zaïrois se comptent par plusieurs centaines de morts. Les rebelles perdront 250 hommes (Langellier 2017 : 283). Six légionnaires français sont tués et une vingtaine de blessés, un para-commando belge tué et un paracommando marocain tué. Le bilan final des victimes de la ville minière de Kolwezi selon la Croix-Rouge zaïroise et le Comité International de la Croix-Rouge est de 855 morts. La guerre éclair de Shaba II est terminée. Mobutu peut à nouveau souffler.

Quelles conséquences sociopolitiques, économiques, militaires et diplomatiques de ces deux guerres ?

La faible performance de l’armée zaïroise durant les deux guerres du Shaba étale sa fragilité : désorganisation due à des réformes successives et à un grand turn-over du personnel, manque de moyens de transport des troupes, incapacité à soutenir les unités opérationnelles, logistique catastrophique, corruption, népotisme, etc. (Brassart 2018 : 30). A cela s’ajoute le fait que la plupart des soldats percevaient leurs soldes irrégulièrement et les fréquents détournements du matériel par les officiers supérieurs et généraux.

Sur le plan de la coopération militaire avec la Belgique, en vertu d’une décision que le Gouvernement belge a prise le 15 juin 1979 en Comité ministériel des Affaires étrangères, a décidé d’augmenter le contingent de coopérants militaires au Zaïre à 110 unités. La plupart d’entre eux assurent la formation des soldats clans des écoles militaires, 22 sont chargés de la formation de la 21ème brigade au Shaba, fortement atteinte après les deux guerres du Shaba et une quinzaine s’occupent des services logistiques[13].

Par ailleurs, la France et le Zaïre intensifient leur coopération militaire sur la base de l’accord de coopération militaire technique conclu le 30 novembre 1977. Cet accord définit les modalités de la coopération entre les deux Etats en ce qui concerne la mise en place et l’emploi d’assistants techniques français qui servent au Zaïre en qualité d’instructeurs et d’experts techniques, les missions d’experts militaires français qui pourraient être demandées par ce pays, la formation de personnel militaire zaïrois dans les écoles et les établissements militaires français. Concrètement, la France consolide les projets de formation et d’encadrement de la 31ème brigade parachutiste du Centre d’entrainement des troupes aéroportées (CETA) casernée à Kinshasa et de la division blindée de l’École de formation et d’application des troupes blindées (EFATBL) de Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo. Mais l’accord prévoit que le personnel français en mission d’assistance ne peut soutenir aucune opération de guerre ni participer au commandement d’opération de ce type (Brassart 2018 : 25).

Cependant, l’une des grandes conséquences des deux guerres du Shaba a été la lente mise à mort des FAZ par son géniteur Mobutu qui institutionnalisa l’affairisme, la politisation et le régionalisme ethnique, le népotisme des FAZ. Mobutu qualifiait lui-même plusieurs de ses généraux de « Mes Généraux affairistes ou commerçants ».

La légitimation de la politisation de l’armée trouve son fondement dans l’Ordonnance-loi nr 77-012 du 1er juillet 1977 sur l’organisation et le fonctionnement de la défense et des forces de la défense. Une loi qui a consacré et renforcé la politisation des FAZ qui se placeront sous l’autorité du Président du MPR et du Président de la République[14]

Les événements de Shaba poussent Mobutu à implémenter de douces reformes des FAZ et de leur commandement. Il intègre l’état-major des FAZ au sein de son cabinet présidentiel et s’octroie le titre du Chef d’État-major général des FAZ, tout en accumulant à la fois les fonctions du ministre de la Défense et du Commandant suprême des FAZ. Il s’agit là d’une violation fondamentale du sacro-saint principe ou théorie du « contrôle civil de l’armée »[15].

Bien avant cette réorganisation des forces armées zaïroises, Mobutu va mettre en place une nouvelle appellation pour désigner le nouveau chef de l’armée qui portera le titre de « Capitaine-Général » des FAZ. Cette charge des forces armées sera confiée au général Bumba Moaso, qui ne sera ni commandant en chef ni chef d’État-major général. Il sera d’ailleurs le seul général à avoir porté ce grade ubuesque au sein des FAZ. Du coup, les règles d’organisation et de fonctionnement de l’armée changèrent durant le long règne de Mobutu[16].

Pour le professeur Kambayi Bwatshia, le militaire zaïrois était devenu en quelque sorte le « militaire citoyen » au service du régime. Les militaires, officiers comme subalternes, étaient obligés de scander quelques chansons révolutionnaires chaque matin et de jurer dans leur serment qu’ils verseront leur sang pour le « Guide »[17]. Pour s’assurer d’un contrôle permanent sur les militaires, un « Corps des éducateurs politiques» fut créé au sein des FAZ. Cet organe, dirigé par un haut cadre civil de la JMPR, Matumbu Moonga Ya Nzawi, qui fut nommé au grade de colonel et, plus tard, élevé au grade de général de brigade, avait pour mission d’inculquer aux militaires l’idéologie politique du Parti-Unique et d’instaurer le culte de la personnalité du Président du MPR.[18]

Mais la mise à mort de l’armée a surtout été caractérisée par la valse d’épurations de valeureux officiers au sein des FAZ accentuée entre les deux guerres du Shaba. Au milieu des années 1970 et après les revers subis suite aux deux guerres de Shaba, Mobutu, le bâtisseur des FAZ, commençait peu à peu à craindre pour son pouvoir. Ayant neutralisé pratiquement toute opposition politique interne, c’est au sein de l’armée que Mobutu craignait de voir surgir un coup d’état. Il mit à contribution ses services secrets pour monter des actions de sape de sa propre armée[19]. Dès lors, ses inquiétudes se sont particulièrement tournées vers les jeunes officiers qu’il avait lui-même envoyés pour être formés dans les prestigieuses académies militaires occidentales. Une véritable chasse aux sorcières fut engagée. Les officiers originaires des deux Kasaï, du Shaba (Katanga) et du Bandundu constituaient la plus grande cible. Cet épisode marquant des FAZ est largement détaillé dans mon livre : Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC.

La première vague commença avec « coup monté et manqué » ou des « conspirateurs », en juin 1975, qui se solda par l’arrestation et la condamnation des officiers suivants :

- Général Daniel Katsuva wa Kasivira[20], Chef d’état-major de la Force terrestre ;

- Général Utshudi Wembolenga, Commandant de la 2ème région militaire à Kalemie ;

- Général Fallu Sumbu, Attaché militaire du Zaïre à Washington, rappelé par l’État-major général des FAZ sous prétexte d’être nommé Commandant du 5ème Groupement des FAZ à Lubumbashi, il fut arrêté à sa descente d’avion à l’aéroport de Ndjili ;

- Colonel Mudiayi wa Mudiayi, Attaché militaire du Zaïre à Paris ;

- Colonel Muendo Tiaka, Attaché militaire du Zaïre à Bruxelles ;

- Colonel Raymond Omba Pene Djunga, Secrétaire particulier du Chef de l’État et Président de la République ;

- Major André Mpika Ntoya, Commandant du bataillon paracommandos chargé de la protection rapprochée du Chef de l’Etat, vivant actuellement aux Etats-Unis ;

- Major Bula Butupu Bakajika, etc.

La deuxième vague, dite l’Affaire des « Terroristes » ou le procès « Kalume », s’est déroulée entre février et mars 1978, peu avant la Deuxième guerre du Shaba. La majorité des officiers arrêtés ont la particularité commune d’être formés à l’École Royale Militaire belge[21].

Le major Charles Kalume Kahamba[22], présenté comme étant le cerveau du complot, est arrêté avec plusieurs de ses ex-condisciples de l’ERM. Il s’agit notamment des colonels Biamwenze et Mwepu[23], des lieutenants-colonels Mwehu, Tshunza et Ir. Kalonda, du major Panubule[24], du capitaine Fundi… Quelques civils, Matanda, Bouryaba, Kudia Kubanza et Makani[25], tous ressortissants du Kwilu dans l’ex-province du Bandundu, sont également poursuivis dans cette affaire[26]. D’autres prévenus sont en Belgique.

Ils sont accusés d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’État en connivence avec la Belgique ». Il leur est reproché, sans preuves, d’avoir voulu, par le terrorisme urbain, créer un climat de terreur dans la ville de Kinshasa, en vue de pousser le Général Mobutu à donner sa démission.

Avec une théâtralité qui n’aurait rien à envier aux procès des régimes communistes d’alors, et contrairement au procès de 1975 du coup d’état manqué qui accusait notamment le colonel Omba Djunga, victime d’une cabale des frères de l’Équateur de Mobutu et dont les militaires comploteurs condamnés avaient été graciés, le procès de 1978 a condamné à mort pratiquement tous les militaires impliqués[27].

Le 17 mars 1978, le verdict est rendu. 78 des 91 prévenus sont condamnés à des peines diverses, dont 13 personnes à la peine de mort. Peines requises avec acharnement par l’Auditeur Général des FAZ, Likulia Bolongo, colonel à l’époque des faits. Mais, alors que les condamnés nourrissaient encore l’espoir d’obtenir la grâce présidentielle, le Chef de l’État rejette leur recours. Le 18 mars, Mobutu annonce, dans un discours télévisé, son refus d’accorder sa grâce et l’exécution des 13 condamnés à mort intervient à l’aube du 18 mars 1978. Les familles des victimes furent empêchées d’organiser le deuil. Tous leurs biens furent saisis[28].

Dans son discours radiotélévisé du 18 mars annonçant les exécutions, Mobutu déclare : « Désormais, je le déclare solennellement, je serai sans pitié contre toutes tentatives de ce genre… je n’accepterai plus que, sous prétexte de sauvegarder les Droits de l’Homme, on multiplie les interventions pour amener l’Etat Zaïrois à ne pas faire subir aux criminels de cette espèce le châtiment qu’ils méritent… (…). Les peines capitales qui viennent d’être exécutées doivent demeurer un exemple pour tout ce monde. C’est à ce seul prix que la paix et la protection des personnes et des biens pourrait être sauvegardées. Ce tribut sera désormais payé en toutes circonstances. »

Selon moi, ce discours a consacré la mise à mort progressive des FAZ, et « peut-être la fin de tout espoir de voir s’ériger au cœur de l’Afrique une armée nationale, professionnelle, et républicaine » (JJ Wondo : 2011).

Dans la foulée de ces exécutions, s’en suivra une autre grosse vague d’épurations des officiers et militaires valeureux au sein des FAZ dans l’affaire dite des « Enveloppes ». 752 officiers et sous-officiers des FAZ sont du jour au lendemain renvoyés de l’armée sans aucune autre forme de procès. Ils ont reçu chacun une enveloppe contenant une simple lettre de renvoi et de mise en retraite anticipée de l’armée au mépris des règlements militaires ad hoc. Ils n’avaient droit à aucune explication ni à une quelconque indemnisation financière ou matérielle compensatoire. Ils furent immédiatement chassés des camps militaires ou des maisons de l’État qu’ils occupaient. Beaucoup d’entre eux se trouvèrent fatalement à la rue.

Dès lors, l’armée a doucement commencé à cesser d’être une institution au service de la défense nationale pour se muer en un organe prétorien, formé pour défendre le pouvoir de Mobutu. Mobutu le militaire troque son treillis militaire à l’abacost, à sa canne et à sa toque de léopard de Mobutu le politicien, Ces événements marquent le début de la déliquescence de l’armée et de l’Etat zaïrois. Ce délitement de l’Etat et de son armée sera le catalyseur de la débandade des FAZ face aux troupes de Laurent-Désiré Kabila, à la suite d’une guerre-éclair entre octobre 1996 et mai 1997.

Conclusion

Les deux guerres du Shaba rentrent dans l’éternel continuum géostratégique des puissances internationales en RDC à travers d’une part Nathanaël Mbumba, soutenu par les puissances communistes et d’autre part, le soutien des puissances occidentales au régime du président Mobutu. En effet, Kolwezi n’aura été, pour beaucoup, que la tragique victime des rivalités entre puissances étrangères, durant la Guerre froide, sur le dos du peuple congolais, avec la complicité et la participation actives de quelques Congolais eux-mêmes. Cela n’a guère changé.

Par ailleurs, si l’opération « Léopard » ou « Bonite » a permis de repousser les rebelles et de rétablir la sécurité dans la province du cuivre, il a fallu plusieurs années pour que le Katanga d’alors, et particulièrement le Kolwezi, retrouve une activité minière équivalente à celle d’avant la crise de 1978[29]. Une situation qui affecta gravement l’économie du pays dont près des deux-tiers du budget provenaient de la riche exploitation minière de cette province[30].

Sur le plan politique, ces deux agressions du FNLA, ont porté un coup dur au régime de Mobutu. Elles engendrèrent une crise politique et une prise de conscience qui débouchèrent sur le doute concernant « l’idéologie mobutiste », les institutions politiques et l’armée. Les mouvements de contestation d’ordre politique commencèrent à naître, notamment par la naissance de l’UDPS, y compris avec l’appui de l’Occident échaudé[31].

Enfin sur le plan purement stratégique militaire, ces guerres ont une fois prouvé la fragilité sécuritaire de la RDC dans sa partie Orientale. De tous temps l’axe territorial allant du Sud-Est, en passant par l’Est, jusqu’au Nord-Est de la RDC a toujours été, depuis les premières révoltes coloniales jusqu’au M23 et aux CODECO, le ventre mou sécuritaire de la RDC. Cela mérite une mise en place d’un système stratégique de défense territoriale appropriée.

D’une manière générale, on peut admettre qu’entre 1978 et 1996, Mobutu avait établi une paix et une sécurité relatives à travers le territoire en conservant son poste de Général à la tête des Forces Armées Zaïroises (FAZ). Cependant, craignant sans doute que les forces armées ne constituent une menace de taille susceptible de se retourner contre son régime à l’avenir, il refusa de développer, de professionnaliser, d’équiper et de moderniser les forces armées[32].

Jean-Jacques Wondo Omanyundu

Analyste et expert des questions sécuritaires et de défense

Exclusivité AFRIDESK

Références

[1] Brassart, P. Kolwezi 1978 : Au cœur des opérations française et belge au Zaïre, Mardaga, Bruxelles, 2018, p.30.

[2] Jean-Jacques Wondo O. Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, 2013, p.81. Dipsonible sur Amazon : https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radiioscopie-Force-publique-ebook/dp/B07VWX2X65.

[3] Au milieu des années 1960, il est commissaire de police à Kolwezi. La brouille avec le gouverneur de la province du Katanga, Manzikala, l’amène en prison. Il s’évade et rejoint l’Angola en 1967, encore colonie mieux province du Portugal où vit une importante communauté Lunda mêlée aux anciens gendarmes katangais et plusieurs ressortissants de Bandundu Samuel Malonga in https://www.mbokamosika.com/2018/05/la-guerre-de-six-jours-du-13-au-19-mai-1978.html.

[4] Auréolé de son passé dans la gendarmerie katangaise, Mbumba s’autoproclame général. Les Portugais profitent de son autorité, de sa notoriété et de ses qualités de commandement pour envoyer ses troupes au front combattre aussi bien le FNLA de Holden Roberto soutenu par Mobutu que le MPLA d’Agostino Neto. La révolution des œillets et le coup d’État du général Spinola bouleverse la donne. Le colonisateur est contraint d’accorder son indépendance à l’Angola. Sur le départ, le dernier gouverneur général portugais, l’amiral marxiste Rosa Coutinho, qui ne porte pas Mobutu dans cœur, conseille à Nathanaël Mbumba de changer le fusil d’épaule et de s’allier au MPLA. Dans la longue guerre civile angolaise, les troupes du FNLC jouent un rôle important. Moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, elles protègent les mines de diamant et les environs de Luanda, pendant que les forces du MPLA combattent le FNLA au nord, les Sud-Africains et l’UNITA au sud. Plus tard, lorsque les Cubains interviennent dans le conflit, ils utilisent l’armée de Mbumba comme fer de lance et comme unité de reconnaissance. En juillet et septembre 1976, Mbumba visite Cuba et l’Allemagne de l’Est pour demander de l’aide, prélude aux invasions de 1977 et 1978 au Shaba. Expulsé d’Angola après la guerre de Kolwezi, le général rebelle trouve refuge en Guinée-Bissau.

[5] – Bataillon Lieutenant-Colonel Vuadi : deux compagnies venant de la divison Kamanyola en formation à Kitona, une compagne du 1er bataillon d’infanterie de Kisangani, et deux compagnies constituées des militaires de la 13ème brigade de Kalemie.

– Bataillon Lieutenant-Colonel Mukobo : deux compagnies de la division Kamanyola, deux compagnies de vélités et une compagnie venant du bataillon de Watsa.

– Compagnie Commando Capitaine Tshibangu.

– Compagnie Commando Capitaine Shabani.

[6] https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/chronologie-de-la-republique-democratique-du-congo-zaire-1960-1997.html.

[7] Véronique Laroche-Signorile, 19 mai 1978 : le récit de l’assaut de Kolwezi in Le Figaro, 18 mai 2018. https://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2018/05/18/26010-20180518ARTFIG00257-il-y-a-40-ans-les-paras-sautaient-sur-kolwezi-au-zaire.php.

[8] Mbombo Bahengela (Lt-col), Kolwezi : 13 mai 1978. 2ème Guerre du Shaba, CRM, Kinshasa, 2019, p.146.

[9] Malutama di, M. (Major). 1981 Zairian Army. « The Shaba Invasions. » Fort Leavenworth, KS: U.S. Army Command and General Staff College. En ligne sur : https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/ShabaII_FrenchBelgianIntervention_Odom.pdf.

[10] Samuel Malonga in https://www.mbokamosika.com/2018/05/la-guerre-de-six-jours-du-13-au-19-mai-1978.html.

[11] Léonard, C. Congo. L’autre Histoire. De Léopold II, fer de lance de antiesclavagiste, à l’esclavagisme des multinationales, Editions Masoin, Bruxelles, 2014, p194.

[12] Selon les témoignages des survivants, le massacre des européens fut atroce. Beaucoup étaient enterrés précipitamment au cimetière de Mwangezi à l’entrée de la ville de Kolwezi.

[13] Chambre des Représentants de Belgique 1982.

[14] NSAYI, Nadia, Een partnerschap in het teken van veiligheid. De rol van België en de Europese Unie in de hervorming van de veiligheid sector in de D.R. Congo, Masterproef, Politique internationale comparée, K.U. Leuven, 2007-2008, p.37.

[15] Jean-Jacques Wondo O. Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, 2013, p.97. Dipsonible sur Amazon : https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radiioscopie-Force-publique-ebook/dp/B07VWX2X65.

[16] ILUNGA SHAMANGA, Célestin (Général), La chute de Mobutu et l’effondrement de son armée, Canon One Stop Shop, Afrique du Sud, 1998, p.13.

[17] Jean-Jacques Wondo O. Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, 2013, p.96. Dipsonible sur Amazon : https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radiioscopie-Force-publique-ebook/dp/B07VWX2X65.

[18] NLANDU-TSASA, Cornelis, La rumeur au Zaïre de Mobutu : radio-trottoir à Kinshasa, L’Harmattan, Paris, 1997.

[19] JJ Wondo, Honoré Ngbanda, le destin inachevé du super flic de Mobutu repenti en libérateur du Congo – JAFRIDESK, 11 mai 2021, https://afridesk.org/honore-ngbanda-le-destin-inacheve-du-super-flic-de-mobutu-repenti-en-liberateur-du-congo-jj-wondo/.

[20] Dernier Chef État-major de la Force Terrestre sous Mobutu, il occupa après le 17 mai 1997 les fonctions de chef d’État-major général des FAC puis de l’inspecteur général de la Police Nationale avant de céder sa place au tout-puissant John NUMBI.

[21] Parmi eux, nombreux sont des officiers ayant la qualification de breveté d’état-major (BEM), ingénieur, médecin ou criminologue.

[22] Il était un proche collaborateur l’Auditeur Général, le général Likulia, membre de la Commission d’enquête et Ministère Public dans ce procès.

[23]Il était l’adjoint du chef d’État-major de la Gendarmerie, le général Singa Boyenge, membre de la Commission d’enquête.

[24] Il était l’adjoint du commandant B2 d la Gendarmerie, le colonel Bolozi, membre de la Commission d’enquête.

[25] Monguya, Kadiebwe et Jean-Alidor Kalonga (Ali) sont condamnés à mort par contumace car étant à l’étranger. Tous les autres, civils et militaires, furent acheminés à la prison d’Angenga à l’Equateur. Les familles des victimes furent empêchées d’organiser le deuil. Tous leurs biens furent saisis. Certains chefs militaires s’approprièrent cyniquement leurs maisons et jetèrent sans compassion les familles des défunts dehors. La veuve Kalume sera gardée en résidence surveillée jusqu’après la mort de son mari. Elle connut par la suite une forte dépression et frôla la folie. Depuis son exil à Bruxelles, la veuve du lieutenant-colonel Ir Kalonda connut quasiment le même sort que sa consœur d’infortune veuve Kalume et ne s’en est jamais remise. Certains de leurs enfants ont développé, peut-être à vie, des séquelles post-traumatiques suite à cet épisode noir et barbare des FAZ.

[26] Il s’agissait de Matanda, Député et homme d’affaires ; Bouryaba, homme d’affaires ; Kudia Kubanza, ancien Auditeur général et directeur administratif et financier de Matanda et par Makani, homme de main de Monguya. Ces personnes étaient tous ressortissants du Kwilu dans la région du Bandundu, un bastion connu pour son opposition farouche à Mobutu depuis Pierre Mulele. Ces civils auraient servi de relais et de bailleurs de fonds aux militaires.

[27] Célestin Ilunga Shamanga, La chute de Mobutu et l’effondrement de son armée, Canon One Shop, Pretoria, 1998, p.32. En effet, en 1977, Mobutu sortait de la Première Guerre du Shaba (Katanga) avec une armée exsangue, sauvée de justesse par l’intervention des troupes marocaines. Puis son épouse, Mama Antoinette Mobutu venait de mourir en octobre de la même année. Ces situations qu’il a péniblement vécues, lui ont servi de catalyseur pour qu’il saisisse l’occasion de ce procès de 1978 afin d’envoyer un message clair aux officiers et à la nation.

[28] Dix jours après l’exécution de Kalume et ses compagnons d’infortune, Mobutu promulgue une ordonnance–loi présidentielle où il décide la confiscation des biens meubles et immeubles des condamnés, vivants ou morts.

[29] Benjamin Rubbers, L’effondrement de la Générale des Carrières et des Mines. Chronique d’un processus de privatisation informelle. In https://journals.openedition.org/etudesafricaines/15148.

[30] CHALIAND, Gérard, Op. Cit., p.96.

[31] Jean-Jacques Wondo O. Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, 2013, p.90. Dipsonible sur Amazon : https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radiioscopie-Force-publique-ebook/dp/B07VWX2X65.

[32] PUTZEL James, LINDEMANN Stefan, SCHOUTEN Claire, VECTEURS DE CHANGEMENT AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO: ASCENSION ET DÉCLIN DE L’ÉTAT ET ENJEUX LIÉS A LA RECONSTRUCTION, Crisis States Research Centre, Crisis States Working Papers Series No.2, Janvier 2008.