Repenser le pénitentiaire et promouvoir les sanctions communautaires en RDC

Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu

La Cuisine d’une prison en RDC

La Cuisine d’une prison en RDC

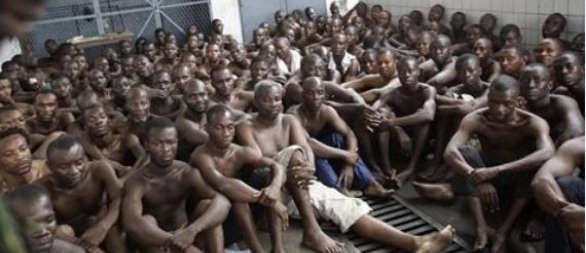

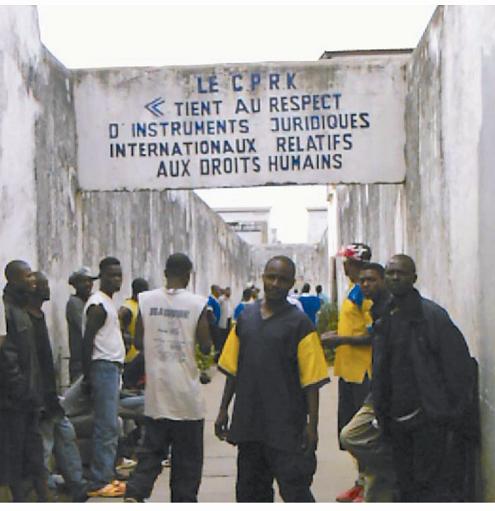

Au moment où la RDC est de plus en plus indexée pour atteintes graves aux droits humains[1], notamment pour ses conditions carcérales exécrables et infrahumaines (insalubrité, prisons surpeuplées, droits des déten us bafoués, etc.), il est plus qu’urgent qu’un vaste débat de société soit engagé pour corriger le tir. Cela relève de la dignité humaine, une notion souvent banalisée en RDC et en Afrique. La dignité, c’est ce qui fait que l’homme ne soit pas un animal. Aujourd’hui, les conditions carcérales atteignent la dignité de l’homme. Les pratiques carcérales ou les conditions d’incarcération portent atteinte à la dignité de l’homme. L’intégrité physique est un aspect de la dignité humaine. Elle comprend l’état de la santé, de l’alimentation, les conditions matérielles de vie du détenu.

Le recours aux sanctions alternatives en Europe fait partie d’un large mouvement du ré-questionnement du sens de la peine. Le politologue congolais et auteur prolifique, le professeur Fweley Diangitukwa, fait une démonstration magistrale de la valeur ajoutée des pratiques traditionnelles africaines dans les modes de régulation des sociétés tant au niveau de la gouvernance que de la justice en expliquant la théorie de l’arbre à palabre. « La palabre est la première forme de gouvernance apparue à l’humanité, du moins d’après nos connaissances actuelles. Elle s’est progressivement développée à travers l’espace en se transformant au fil du temps du fait de l’évolution générale de la société. Depuis la nuit des temps, ce mode d’organisation et de régulation sociale s’est propagé dans différentes aires géographiques en suivant les migrations des humains.[2] »(…). « Depuis des temps mémoriaux, la société africaine a élaboré en son sein des systèmes de gouvernance et de gestion des personnes et des biens afin d’éviter l’anarchie dans la communauté ou dans la Cité. Elle a mis en place l’institution de la palabre[3] qui est une recherche de consensus pacifique émanant d’un dialogue permanent avec les parties prenantes à la gestion des affaires publiques[4]. »

(…) « La palabre se manifeste sous la forme extraordinaire d’un dialogue permanent ou d’un débat sous l’arbre à palabres : une forme d’Assemblée où les décideurs politiques, les citoyens ordinaires et les associations paysannes débattent en commun les problèmes de la communauté et où ils prennent ensemble les décisions les plus importantes concernant les « politiques publiques » de la Cité. C’est dans la palabre que se règlent les conflits entre personnes, entre villages et communautés, et c’est dans ce lieu de rencontre que la sagesse africaine se manifeste dans sa grandeur et dans sa splendeur en mettant, au centre des préoccupations de la communauté humaine, le principe du dialogue, de la concertation et de la décision prise de commun accord (consensus)[5]. »

« Le but initial de la palabre est de parvenir à une solution concertée sans pénaliser l’une ou l’autre partie, tout en préservant les relations sociales. C’est une institution qui possède un règlement non écrit qui doit être observé par tous. Elle sert à traiter les litiges de manière traditionnelle en s’imprégnant des faits sociaux de la communauté.[6] »

« Dans les sociétés traditionnelles africaines, il y a, dans chaque village, un lieu de rencontre appelé mbongi chez les Kôngo, imbizo en Afrique du Sud ou un arbre en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest (baobab) et rarement la maison du chef, gacaca[7] au Rwanda. [8]»

Ainsi, dans la plupart des pays occidentaux en quête d’innovation en matière de sanction pénale, se développe depuis les années 1980 un large courant criminologique autour du concept de justice réparatrice avec la publication de l’ouvrage-référence de l’australien John Braithwaite « Crime, shame and reintegration » (Braithwaite, Cambridge University Press, 1989). Un ouvrage qui a connu un immense succès attesté par ses multiples rééditions. Il consacre la dérivation de la justice pénale rétributive vers une justice dite réparatrice ou restauratrice (« restorative Justice » ), selon les auteurs. Il s’agit d’une philosophie pénale calquée sur le modèle de fonctionnement des sociétés traditionnelles africaines et aborigènes et autochtones new-zélandaises, décrit par Fweley Diangitukwa.

C’est dans le récit de vie familial de Braithwaite qu’il faut rechercher sa sensibilité à l’injustice et au pouvoir destructeur de la honte (comme peine) et son activisme pénologique en faveur d’une justice non carcérale. Son père, prisonnier dans un camp japonais, lui raconta l’histoire d’un jeune prisonnier condamné injustement par une « kangaroo court » pour avoir volé de l’argent à ses condisciples et qui se laissa mourir de désespoir. Il en tira l’idée que l’usage de la honte peut être la meilleure mais aussi la pire des choses. Dès lors qu’elle n’est pas comprise dans une démarche réintégrative (NDLR JJW : permettant à l’individu de se réinsérer la société) elle peut devenir « l’arme principale de la tyrannie de la majorité » (p.157).

L’idée de base est que la commission de l’infraction par le délinquant cause un dommage non seulement à la victime mais aussi la société (communauté) dans le sens que l’acte du délinquant brise la cohésion sociale. La réponse à l’infraction doit être une sorte de solution négociée qui doit satisfaire à la fois les besoins de l’offenseur, de la victime et de la communauté. L’outil principal de l’action est le dialogue (NDLR JJW: la palabre selon Fweley Diangitukwa) entre la personne qui a provoqué le dommage et ceux qui l’ont subi. Leur rencontre (NDLR : sous l’arbre selon Fweley Diangitukwa) développe le sens de la responsabilité de l’auteur de l’infraction mais aussi de la victime en l’ aidant à s’impliquer dans la recherche de solutions. Mais la démarche consiste surtout à impliquer la communauté, non dans l’abstrait mais de manière pratique, pour lui donner un rôle actif dans le cadre de la justice restauratrice. Les principes de fonctionnement de la justice restauratrice sont basés sur l’observation des communities conferencing en Nouvelle Zélande au début des années 1980.

La justice réparatrice a permis, en Belgique, l’introduction de la pratique de la médiation pénale au stade de l’information judiciaire au niveau du parquet, entre l’auteur et la victime d’une infraction. Christian Nadeau, Professeur de philosophie politique à l’Université de Montréal avance que la justice pénale et le modèle rétributiviste, centré sur la nécessité du châtiment (Ndlr JJW : référence au modèle judéo-chrétien de la pénitence ou châtiment corporel – peine), ou de la sanction, ne répondent pas de manière satisfaisante aux exigences de la justice transitionnelle, en particulier en contexte d’après-guerre.

Les différentes critiques portées sur le modèle rétributif traditionnel de la justice pénale internationale plaident en faveur d’une approche complémentaire. Celle de la justice réparatrice instituée en mixage avec la justice pénale centrée sur la sanction. C’est la justice dite transitionnelle qui est actuellement prônée dans Etats post-conflits.

La justice rétributive suppose que la peine est méritée par l’agent fautif et qu’elle ne doit servir aucune autre fin que la sanction du crime. La justice restauratrice voit le châtiment parmi un ensemble de mesures visant à garantir le respect des normes sociales en vue de l’équilibre social. Selon John Braithwaite, la justice réparatrice se veut à la fois une réponse au mal causé par le délit et une enquête collective sur ce que révèle ce délit, au sujet de ses auteurs mais aussi de la communauté à laquelle ils appartiennent (Braithwaite, 2002).

Il existe plusieurs variantes au sujet de la justice réparatrice, mais, selon Braithwaite, la plupart des auteurs s’accorderaient sur la définition proposée par Tony Marshall : « La justice réparatrice est un processus par lequel toutes les parties ayant un rapport avec un crime se réunissent en vue de résoudre collectivement les problèmes soulevés par les suites de la violence » (Braithwaite, 2002, p. 11). La réparation des dommages suppose dès lors des demandes morales à l’égard des agents à l’origine des délits, mais aussi à l’égard des victimes. Ces demandes ne sont évidemment pas du même ordre.

Une des manifestations les plus connues de la justice réparatrice est le modèle des commissions vérité et réconciliation qui forme aujourd’hui la base de la justice transitionnelle. Ce modèle présente d’indéniables avantages, car il accorde une valeur primordiale au témoignage des victimes, ce qui est crucial pour leur reconnaissance, à la condition que les demandes de reconnaissance ne passent pas obligatoirement par la sanction. Il faut le souligner, le modèle délibératif est le cœur théorique de la justice transitionnelle si tant est qu’elle est entendue de manière globale. Fondée sur l’idée d’une médiation nécessaire entre les parties, le processus de justice réparatrice place comme point de départ à la justice un rapport d’échanges délibératifs entre les parties concernées par le conflit. Ces échanges seront nécessairement normés par des principes démocratiques, sans quoi ils seront caducs. Par conséquent, si les procédures juridiques ont pour fondement une délibération démocratique, ils ne pourront d’emblée s’opposer au processus de démocratisation. Ils seront au contraire des instigateurs des processus de démocratisation.

Changement de paradigme en France et en Belgique

Ces dernières années, la France et la Belgique ont favorisé le recours aux alternatives à la détention.

En France, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, appelée aussi « Loi Taubira« , a été promulguée le 15 août 2014. Cette loi vise à modifier un ensemble de mesures concernant le mode d’incarcération et de sanctions pour les personnes condamnées. Pour le gouvernement, il s’agit de « punir plus efficacement, en adaptant la peine à chaque délinquant, afin de mieux prévenir la récidive ». L’innovation de cette loi est qu’elle crée est une nouvelle peine sans emprisonnement dite «contrainte pénale». Pierre-Victor Tournier, chercheur au Centre national de recherche scientifique (CNRS) en France présente la contrainte pénale comme une forme de sanction appliquée dans la communauté sans la référence à la prison. Il s’agit d’une nouvelle forme de probation qui présente l’originalité de supprimer l’épée de Damoclès qu’est la prison. La contrainte pénale n’est applicable qu’aux délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou moins d’emprisonnement (vols, dégradations, outrages, délits routiers, violences, etc.). Les criminels ne sont pas concernés (auteurs de viols, meurtres, vols à main armée, etc. ). Une contrainte pénale, c’est un programme de contraintes qui « vise à préparer l’insertion ou la réinsertion du condamné afin de lui permettre de mener une vie responsable, respectueuse des règles de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions ». Il s’agit là, selon M. Tournier, d’une sanction appliquée dans la communauté tournée vers l’avenir pour devenir une sanction appliquée avec la communauté. Les prisons françaises connaissent un taux d’occupation élevé de 118% avec près de 70.000 détenus en juillet 2014, la plupart pour de courtes peines, et 25% d’entre eux sont en détention provisoire avant leur jugement.

La Belgique a également voté la loi 10 avril 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d’instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation entrera en vigueur au 1er décembre 2014. Cette loi instaure la probation comme une peine autonome en matière correctionnelle et de police au même niveau que la peine de prison, la peine de surveillance électronique et la peine de travail autonome. La peine de probation autonome consiste pour une personne condamnée mais laissée en liberté de se conformer à des conditions particulières individualisées imposées pendant un certain délai (6 mois à 2 ans) qui est déterminé par le juge. La peine de probation autonome peut être imposée si le fait repréhensible est punissable d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle (maximum 5 ans emprisonnement). Sont exclus les mêmes délits que ceux énumérés pour les peines de travail (viol, prise d’otage,…). Avec 11.527 personnes détenues en début juillet 2014 pour une capacité carcérale 9.900 places, la Belgique essaye de promouvoir l’extension le recours aux peines et mesures alternatives pour désengorger ses prisons surpeuplées. C’est ainsi qu’actuellement, plus de 40.000 personnes sont suivies par des Maisons de justice chargées d’exécuter les peines et mesures alternatives à la détention.

Changer de paradigme : Pour M. Tournier, L’objectif à long terme devrait être d’intégrer dans la contrainte pénale les autres peines alternatives existantes ainsi que les peines correctionnelles. De la sorte, la prison deviendrait un dernier recours (ultima ratio), réservée aux peines criminelles, et donc une réelle alternative à la contrainte pénale.

Conclusion : le défi de puiser dans le réservoir de nos pratiques traditionnelles

Ainsi, dans un pays, la RDC, où la pratique la justice classique est inculturée du modèle judéo-chrétienne pénitentiaire occidentale trouve ses limites dans son fonctionnement (ressources et conditions de travail insuffisantes, règles de droit occidentocentriques inadaptées aux us et coutumes des sociétés traditionnelles congolaises/africaines), et au moment où les sociétés occidentales exploitent les pratiques qui ont fait preuve dans nos cultures traditionnelles, il est plus qu’urgent de penser à encourager d’autres alternatives à la justice pénale napoléonienne en faisant recours aux modes de gestion des conflits utilisés dans nos sociétés ancestrales pré-coloniales ou rurales. Le Dr Fweley trouve d’ailleurs, au delà de la fonction régulatoire du fonctionnement de la société, une fonction thérapeutique en avançant que « la palabre milite contre une vision très pénale de la société dont Michel Foucault avait bien décrit le processus de constitution en Occident à travers l’histoire de la prison » (Il cite Bidima 1997 : 32). « Dans la palabre, le juge ne se limite pas à dire le droit, mais il va plus loin en rappelant ce que dit l’éthique pour assurer un meilleur vivre-ensemble. Cette manière de procéder favorise l’expulsion de la violence au sein des sociétés traditionnelles africaines. La palabre rappelle les us et coutumes et permet aux parties concernées de s’accorder sur une décision qui doit satisfaire tout le monde sans avoir recours à un tribunal ou au monopole de la violence physique légitime (Weber 2003) » (Fweley, p.8.).

Ainsi, dans un pays, la RDC, où la pratique la justice classique est inculturée du modèle judéo-chrétienne pénitentiaire occidentale trouve ses limites dans son fonctionnement (ressources et conditions de travail insuffisantes, règles de droit occidentocentriques inadaptées aux us et coutumes des sociétés traditionnelles congolaises/africaines), et au moment où les sociétés occidentales exploitent les pratiques qui ont fait preuve dans nos cultures traditionnelles, il est plus qu’urgent de penser à encourager d’autres alternatives à la justice pénale napoléonienne en faisant recours aux modes de gestion des conflits utilisés dans nos sociétés ancestrales pré-coloniales ou rurales. Le Dr Fweley trouve d’ailleurs, au delà de la fonction régulatoire du fonctionnement de la société, une fonction thérapeutique en avançant que « la palabre milite contre une vision très pénale de la société dont Michel Foucault avait bien décrit le processus de constitution en Occident à travers l’histoire de la prison » (Il cite Bidima 1997 : 32). « Dans la palabre, le juge ne se limite pas à dire le droit, mais il va plus loin en rappelant ce que dit l’éthique pour assurer un meilleur vivre-ensemble. Cette manière de procéder favorise l’expulsion de la violence au sein des sociétés traditionnelles africaines. La palabre rappelle les us et coutumes et permet aux parties concernées de s’accorder sur une décision qui doit satisfaire tout le monde sans avoir recours à un tribunal ou au monopole de la violence physique légitime (Weber 2003) » (Fweley, p.8.).

Jean-Jacques Wondo Omanyundu/Exclusivité DESC

Criminologue

[1] Dans un communiqué publié par la Radio Okapi, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, condamne en ces termes le Gouvernement congolais : « En entravant le travail de promotion et protection des droits de l’homme de l’Onu, le gouvernement a failli à ses obligations en la matière ». Il estime que « cela ne peut que nuire au progrès du pays ». Il encourage le Conseil de sécurité à examiner « les implications d’un tel traitement du personnel onusien sur son travail et ses objectifs, et à envisager d’éventuelles actions ».

[2] Diangitukwa, Fweley, La lointaine origine de la gouvernance en Afrique : l’arbre à palabres, in Revue Gouvernance, été 2014 – http://www.revuegouvernance.ca/images/content/Spring2007/fweley.pdf.

Fweley Diangitukwa, Docteur en sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, est professeur de science politique et Directeur de l’École doctorale de SWISS UMEF UNIVERSITY à Genève. Il a enseigné à l’Université de Genève, à Schiller international University à Leysin (Suisse), à l’Université Omar Bongo au Gabon et à Dunya Université à Kaboul (Afghanistan). Il a publié des livres sur la gouvernance, le pouvoir, la méthodologie de recherche, le développement, la géopolitique et la stratégie.

[3] Pour le professeur Fweley Diagitukwa, « La palabre africaine se déroule souvent sous un arbre pour la paix du cœur et de l’esprit que l’on trouve sous l’ombre. Dans l’ancien temps, la justice était rendue sous un palmier », Ibid. , p.3.

[4] Selon toujours l’érudit congolais : « Les pays africains ne sont pas les seuls à pratiquer la palabre. Les entreprises japonaises pratiquent le ringesei, une sorte de palabre permanente mettant en vue dans l’entreprise un consensus provisoire de coopération et une interaction négociée et temporaire. , Ibid., p.3.

[5] Diangitukwa, Fweley, Ibid ., p.4.

[6] Ibid., p.4.

[7] […] le mot gacaca signifie ‘justice sur le gazon’, ibid., p.5

[8] Diangitukwa, Fweley, Ibid ., p.5.