Cette analyse du Dr. Daniel Kuezina TONDUANGU a été relue et enrichie par les contributions complémentaires de Jean-Jacques Wondo Omanyundu

Introduction

La perception erronée de l’influence de Françafrique en RDC

Les événements politiques récents en Afrique mettent en lumière la perte de l’influence de la France sur les Etats qui faisaient partie de son « pré carré ». En effet la Françafrique[1] chère au Général de Gaulle et à son « monsieur Afrique » Jacques Foccart, est en train d’agoniser en Afrique subsaharienne. Cela est dû principalement à la révolte des jeunes générations des Africains.Nous entrons dans une nouvelle ère que j’appelle « post-Françafrique ».

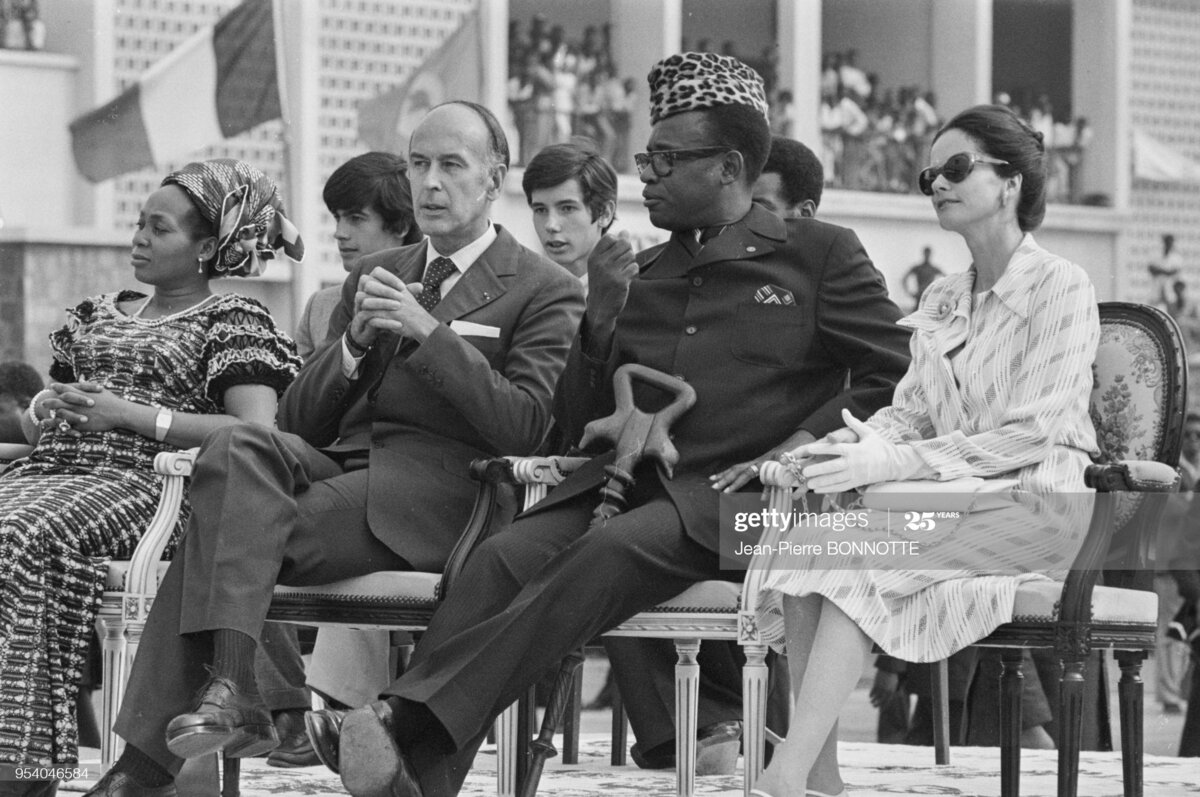

L’opinion congolaise, principalement dans les réseaux sociaux, semble associer la RDC aux pays anciennement colonisés par la France, tant l’attente est forte par rapport à la guerre dans les Grands Lacs où les Congolais aimeraient que la France prenne position de façon explicite en condamnant l’implication des pays voisins dont le Rwanda et secondairement l’Ouganda. En réalité les Congolais sont leurrés par l’intervention française au Shaba en 1978[2] où l’amitié entre le maréchal Mobutu et le président Valery Giscard d’Estaing avait permis à ce dernier de le soutenir face à l’agression par les ex-gendarmes Katangais venus d’Angola. Le Président Giscard d’Estaing déclare dans ses mémoires avoir assumé seul l’envoi à Kolwezi du 2e régiment étranger des parachutistes de la Légion étrangère de l’armée française[3].

En fait la RDC n’a jamais fait partie comme tel du pré carré français (géopolitique néocoloniale), malgré qu’elle soit l’un des plus grands pays francophones au monde. En ce qui concerne la Belgique, l’ex- puissance coloniale, les liens de dépendance ont été quasiment rompus dans les années 90 lorsque les relations se sont dégradées entre le maréchal Mobutu et le gouvernement belge. Les velléités de reprise n’ont jamais été concluantes et ont évolué en dents de scie.

On remarque néanmoins ce dernier temps dans l’opinion belge une certaine volonté de relecture apaisée du passé colonial. Cela est certainement dû à une présence importante dans ce pays des citoyens belges d’origine congolaise dont les jeunes générations aimeraient avoir des réponses à ce sujet et aussi par la dénonciation des massacres de masse et des atrocités commis durant l’époque de l’Etat Indépendant du Congo (EIC), une propriété du Roi Léopold II. Récemment une Commission spéciale « Passé colonial », créée dans la foulée du mouvement Black Lives Matter en 2020, constituée de parlementaires et une équipe multidisciplinaire d’experts belges et africains a été mise en place. Elle avait pour mission d’examiner les agissements de la Belgique dans l’Etat indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver. Malheureusement, cette commission avait achevé ses travaux sur un constat d’échec, faute de consensus sur des « excuses » à formuler aux anciennes colonies[4].

On constate néanmoins, ces derniers temps, une sorte de « Congo-fatigue » de la part de la nouvelle génération politique belge par rapport au Congo induisant un désinvestissement diplomatique à l’égard de la RDC. Cela se manifeste notamment par un engagement diplomatique minimaliste et timide face à la crise sécuritaire que traverse actuellement la RDC qui fait l’objet d’une agression armée de la part du Rwanda dans sa partie orientale.

L’amitié entre le maréchal Mobutu et les chefs d’Etat français, surtout de droite (Giscard d’Estaing et Chirac) et les métastases en RDC du génocide rwandais de 1994, avec les conséquences de l’opération Turquoise[5] semblent entraîner un effet « tunnel »[6] dans l’opinion congolaise… au point de penser, à tort ou à raison que la France a une influence décisive sur le destin de la RDC.

Dans cette tribune, j’invite les « enfants de la RDC » à sortir de ce tunnel qui déforme la réalité géopolitique dans laquelle se trouve le Congo et à suivre mon regard… qui est dirigé vers les Etats-Unis d’Amérique…

Le Congo sous l’emprise géostratégique des Etats-Unis

En effet, les Etats-Unis ont joué à plusieurs reprises une partition décisive dans l’histoire de la RDC, avec des conséquences parfois dramatiques sur le destin de ce grand pays. La stratégie des différentes administrations américaines a été tellement discrète et parfois sournoise au point d’échapper à l’attention que l’opinion congolaise.

Dans la présente revue succincte de la littérature, je tente de démontrer l’influence quasi prépondérante des Etats-Unis en RDC à travers quelques grands moments de l’histoire de ce pays. Mon observation part de la naissance de l’EIC ou l’entrée de ce territoire dans la mondialisation, en passant par la fabrication des bombes atomiques ; le complot et l’assassinat de Lumumba ; la fin de la rébellion à Stanleyville, le soutien américain au maréchal Mobutu et sa chute et enfin la nouvelle vision géopolitique régionale américaine dans les Grands-Lacs, initiée par l’administration Clinton qui inaugure un cycle eschatologique à répétition en RDC.

La commémoration symbolique du « Genocost »[7] congolais, le 2 août de chaque année, est une opportunité pour rechercher les causes profondes du malheur qui s’abat depuis des décennies sur la partie orientale de la RDC et de militer en vue de mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle en RDC en faveur des victimes de cette barbarie humaine abjecte[8].

Dans un article publié en 2022 dans la revue Afrique contemporaine, intitulé « les vérités difficiles de l’histoire contemporaines des Grands lacs ». L’historien Isidore Ndaywel écrit : « N’a-t-on pas observé que la localisation géographique du « Congo utile », suivant les fluctuations du commerce international, est variable dans le temps et dans l’espace ! A l’époque de la reine Victoria, quand l’ivoire était très recherché, le « Congo utile » était le Maniema et le Sankuru. A l’invention du pneumatique, il passa à l’Equateur et au lac Maindombe. Puis, vint l’ère de l’expansion industrielle et militaire où il s’installa durablement au Katanga, pays du cuivre, du cobalt et de l’uranium. Avec le coltan, il a pris d’assaut l’ancienne région agropastorale du Kivu. Il n’est pas dit qu’il y reste toujours. Les exigences de la révolution verte, la protection du massif forestier-le deuxième de la planète- et des réserves d’eau douce le destinent à devenir un moteur de l’intégration de l’espace national. C’est dans une telle configuration spatiale poursuit l’historien que l’équation démographique des Grands Lacs pourrait trouver une solution durable et que les dualités conflictuelles (Hutu/Tutsi, congolais/voisins, autochtones/allochtones) pourraient être diluées dans une diversité plus vaste, valorisant les complémentarités plutôt qu’exacerbant les antagonismes. Pour enfin sortir d’une crise sans fin. »[9]

Cette approche panafricaniste de l’historien Isidore Ndaywel est certainement à l’heure actuelle un rêve lointain car les prédateurs continuent d’agir dans l’ombre pour le compte des multinationales américaines, canadiennes et autres…l’histoire de la RDC continue de bégayer…

Les révélations contenues dans le dernier livre de Charles Onana[10] font état de la responsabilité de l’administration Clinton sur l’agression de la RDC par le Rwanda et l’Ouganda pour renverser le maréchal Mobutu et par la suite exploiter illégalement les richesses du sous-sol de ce pays, à travers ses voisins. Dans un ouvrage collectif intitulé « Les Congolais rejettent le régime de Kabila », Jean-Jacques Wondo, dans une contribution intitulée « Joseph Kabila, agent des néolibéraux et cheval de Troie du Rwanda en RDC », démontre, au départ de certains faits et actions posés par l’ancien président Joseph Kabila, comment le Rwanda a renforcé son emprise sur le Congo-Kinshasa, particulièrement dans les domaines de la défense et de la sécurité par Joseph Kabila interposé, en remontant aux origines géostratégiques de la crise régionale actuelle dans la région des Grands Lacs et de la politique américaine (Anglo-saxonne) en Afrique centrale[11].

C’est pour moi l’opportunité d’apporter quelques éléments de lecture pour éclairer sur la place qu’occupent les Etats-Unis dans la trajectoire sociopolitique et historique de la RDC et son destin tragi-dramatique. C’est aussi l’occasion de rappeler que l’holocauste au Congo dont Charles Onana dénonce l’omerta de la communauté internationale est en fait un deuxième, car le premier qui a été également occulté par cette même communauté internationale se situe au début du vingtième siècle, dans l’EIC. Il a été bien décrit par Adam Hochschild dans son livre « Les fantômes du Roi Léopold II. Un holocauste oublié »[12].

Quelques lectures sélectionnées à travers les époques

La naissance de l’Etat Indépendant du Congo (EIC)

Pour comprendre le rôle des Etats-Unis lors de la création de l’EIC, j’ai choisi de partager avec vous quelques extraits de l’article de Jakob Ulens tirés du numéro hors-série sur les 60 ans d’indépendance de la RDC dans la revue Le vif/L’express (hors -série du 19 juin 2020 p 39-42).

La rencontre entre David Livingstone et Henry Morton Stanley

A partir de 1870, de plus en plus d’expéditions européennes partent à la découverte de l’Afrique centrale.

L’une d’elles, menée par le journaliste explorateur Henry Morton Stanley, est à la recherche d’un autre explorateur disparu, David Livingstone.

Au moment où il finit par le retrouver, en 1871, Stanley l’aurait abordé avec cette réplique légendaire : « Dr Livingstone, I presume ? » c’est du moins ainsi qu’il relatera lui-même.

Livingstone était parti en 1866 de Zanzibar sur la côte pour remonter au plus profond des terres jusqu’aux sources du Nil. Comme il donnait plus signe de vie depuis longtemps, le quotidien américain New York Herald envoie à sa recherche le journaliste Stanley, qui localisera effectivement Livingstone en 1871. Les deux hommes exploreront ensemble la région pendant quelques mois, avant que Stanley ne rentre publier le récit de son expédition. Resté sur place, Livingstone poursuit en vain sa quête des sources du Nil. En revanche, il aura découvert – à son insu- le cours supérieur du fleuve Congo, que les locaux appellent Lwalaba. Et c’est encore Stanley qui sera amené à confirmer que les deux cours d’eau n’en faisaient qu’un. Ce qui en fera un élément indispensable à la concrétisation des plans de Léopold II.

Le plan secret du roi Léopold II

Un audacieux calcul diplomatique naît dans l’esprit de Léopold II. En septembre 1876, il met sur pied la conférence géographique de Bruxelles, où quelques dizaines d’explorateurs et diplomatiques étudieront les perspectives de l’Afrique centrale. Science et philanthropie sont à l’honneur. Sans éveiller aucun soupçon, le véritable enjeu est l’avenir du Congo.

Léopold va s’appuyer sur cette conférence pour fonder l’Association internationale africaine (AIA). Sous le drapeau international, cet organisme indépendant se chargera de coordonner les explorations sur l’Afrique centrale. En établissant des routes et des comptoirs commerciaux, l’association se propose de mettre fin à la traite des esclavagistes arabes dans la région et d’apporter aux peuples africains prospérité, christianisme et civilisation.

Avec sa neutralité garantie, l’humble nation (la Belgique) hérite tout simplement de la coordination. Léopold II est le premier à présider l’AIA, mais cette présidence sera réattribuée claque année à un membre d’une autre nationalité.

La conférence est un franc succès. Les Etats concernés s’engagent à créer des comités nationaux pour mettre leurs plans en exécution. En pratique, d’autres comités ne verraient jamais le jour. Léopold II ne peut que s’en réjouir. Il sera d’autant plus facile de piloter l’AIA vers la réalisation de ses propres fins. Il va mettre main basse sur sa colonie personnelle.

En 1874, deux ans avant la conférence de Bruxelles, Stanley a mis le cap à l’Ouest de Zanzibar avec une expédition financée par deux journaux américain et britannique. Il disposait alors de 350 porteurs noirs chargés de six tonnes d’armes, articles à troquer et matériels divers.

L’un des objectifs est de reconnaitre le Lwalaba, ce fleuve que Livingstone soupçonnait d’être le haut du Nil alors que d’autres l’associaient plutôt au Congo ou même au Niger. Stanley va trancher la question. Le Lwalaba est bien le cours supérieur du fleuve Congo. En 1877, il rejoint le rivage de l’Atlantique au bout de 999 jours de voyage. Il est le seul survivant sur quatre Européens, avec à peine un tiers des porteurs.

Sur tout le trajet, ils ont dû essuyer de nombreux combats armés avec des habitants hostiles qui leur barraient le passage. Des centaines d’indigènes ont été tués par des soldats d’expédition au cours de ces échauffourées.

De retour en Grande Bretagne, Stanley est accueilli en héros. Mais le gouvernement est peu enclin à exploiter ses découvertes pour coloniser la région.

Pour Léopold II c est une aubaine, Stanley courtisé par les émissaires de Léopold II, accepte une entrevue avec le Roi belge à Bruxelles en juin 1878. Stanley signe tous les contrats pour une nouvelle expédition sur le Congo.

Stanley reçoit la mission d’ouvrir le bassin du Congo à la civilisation. Au moment de quitter l’Europe, il croit encore être au service de la société internationale, mais tout doute sera dissipé dès l’arrivée. Sa tâche consiste en fait à fonder une colonie pour le compte personnel de Léopold II.

Entre-temps, Léopold II franchit un nouveau pas essentiel vers l’aboutissement de son stratagème ; continuant de camoufler ses plans, il obtient la fusion de l’AIA dans une nouvelle entité, l’Association internationale du Congo (AIC). Léopold II en contrôle les rouages.

Au même moment, Stanley fait signer des centaines de contrats de propriété aux indigènes qui ignorent tout de ses véritables desseins. Selon les principes du droit européen, ils cèdent ainsi leur souveraineté à l’AIC et s’engagent simultanément à travailler pour l’organisation.

En 1884, Stanley ramène en Belgique une manne de contrats dûment signées par des chefs africains, certains au prix du sang[13].

A ce stade, il est clair que le partage du gâteau africain est imminent. La France aussi a dépêché ses éclaireurs sur le fleuve Congo. L’Allemagne et l’Italie sont occupées à édifier leurs propres empires et les Britanniques sont inquiets. Ils ne veulent surtout pas perdre leur suprématie en Afrique. Face aux revendications de ces puissants Européens, Léopold II sait qu’il ne fait pas le poids ; Mais peut- être céderaient-ils plus facilement si la souveraineté de l’AIC est reconnue par une autre grande puissance.

Première intervention des Etats-Unis au Congo pour la création de l’EIC

Lançant un nouveau pion sur l’échiquier international, Léopold II envoie aux Etats-Unis son fidèle partisan, Henry Sanford. Ex-diplomate, cet américain fortuné a conservé sa place dans les meilleurs cercles bruxellois après avoir été relevé de ses fonctions. Léopold II a ainsi fait de lui un proche confident.

En avril 1884, Sanford se rend à Washington ; où il présente le projet de Léopold II. Comme une entreprise internationale à but humanitaire. Le Congrès comme le gouvernement saluent l’élan « philanthropique » du roi belge et légitiment la souveraineté de l’AIC sur le Congo.

Avec les signatures américaines, Léopold II peut enfin mettre les puissances d’Europe au pied du mur. Le chancelier allemand Bismarck prendra l’initiative de réunir celles-ci à Berlin, de novembre 1884 à février 1885. C’est là qu’elles fixeront les règles « équitables » de la répartition du continent africain et de son annexion.

Léopold II a su tirer profit des rivalités entre les empires européens. La France accorde le bassin du Congo à Léopold II à condition de bénéficier d’un droit de préemption. Si l’AIC était amenée à délaisser sa souveraineté sur le Congo, la France serait son acquéreur prioritaire. Et Léopold II ayant insinué qu’il pourrait bien renoncer à ses aspirations coloniales pour peu qu’on lui mettre trop de bâtons dans les roues, les Britanniques cèdent à leur tour. Autant que le Congo soit la propriété de l’AIC plutôt que de tomber entre les griffes françaises. Bismarck se laissera moins facilement persuader. Mais en fin de compte, il préfère, lui aussi, laisser le Congo à Léopold II pour éviter que les puissances rivales ne se l’accaparent avant lui.

La conférence de Berlin s’étant achevée en février, la fondation de l’Etat indépendant du Congo est proclamée le 1er juillet 1885. L’AIC – c’est à dire Léopold II – s’en octroie la souveraineté. Pour Léopold II, son chef d’Etat, la représentation est terminée. L’exploitation peut commencer. L’EIC entre dans la mondialisation…

De l’uranium pour la bombe atomique

Pour évoquer ce moment crucial pour l’histoire de l’humanité, je partage avec vous quelques extrais de l’article de Jonas Raats dans la revue Le vif/L’express hors -série du 19 juin 2020 p 83-85.

Chaque fois qu’une matière première a du succès sur le marché mondial, elle se révèle présente en abondance au Congo. Le scandale géologique proclamé par le géologue belge Jules Cornet n’a cessé de se confirmer. Après l’ivoire, le caoutchouc et le cuivre vient le tour l’Uranium en 1945.

Le Président Franklin Roosevelt, qui connait évidemment le potentiel et les risques de l’énergie nucléaire, ordonne à son armée de développer une bombe atomique. La responsabilité du projet est confiée au général Leslie Groves. Ce dernier va apprendre que 1500 tonnes d’uranium belge de qualité exceptionnelle se trouvent stockées à Staten Island (New York). Les Américains contactent Edgar Sengier, ingénieur des mines et directeur de la société générale de Belgique et de l’Union minière du Haut-Katanga, et lui rachètent l’intégralité de ce stock. Ils convoitent également l’uranium qui se trouve encore au Congo et demandent la réouverture de la mine, entre-temps désaffectée, de Shinkolobwe. Ni le gouvernement belge ni le conseil d’administration de l’Union minière ne sont au courant des livraisons d’uranium belge aux Etats-Unis. C’est à sa propre initiative que Sengier a livré jusqu’en février 1944 des milliers de tonnes de minerai d’uranium. Mais les Etats-Unis en veulent encore plus. C’est ainsi qu’en septembre 1944, dans le plus grand secret un contrat d’exclusivité sur dix ans est conclu, par lequel la Belgique s’engage à livrer de l’uranium aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

A l’été 1945, les premières bombes atomiques sont prêtes. La plus grande partie de la matière fissile est originaire du Congo belge. Le 6 août 1945, les Américains lâchent une bombe atomique sur Hiroshima. Nagasaki subit le même sort trois jours plus tard. Ensemble, les deux bombes font aussitôt plus de cent milles victimes. Comme de nombreux survivants connaitront une mort prématurée en raison des substances radioactives auxquelles ils ont été exposés, le nombre total des victimes sera sans doute trois fois plus élevé. La Belgique demeurera le principal fournisseur d’uranium aux Etats-Unis jusqu’en 1955. Avec la découverte de nouvelles concentrations d’uranium en Australie et au Canada, la mine de Shinkolobwe diminuera en importance et finira par être fermée.

L’Indépendance du Congo belge

Le Congo accède à l’indépendance le 30 juin 1960, plusieurs facteurs sont déterminants dans le processus qui a conduit à cet évènement historique pour les Congolais, j’en cite quelques-uns, sans être exhaustif :

Facteurs externes : le vent de liberté qui souffle chaud et tempétueux depuis la seconde guerre mondiale (1945), la proclamation de la déclaration universelle des droits de l’homme (1948), l’indépendance du Ghana en 1957, suivie de la conférence des panafricanistes à Accra en 1958, mais aussi la pression exercée par les Etats-Unis sur les Etats coloniaux européens sortis affaiblis de la deuxième guerre mondiale. Une influence doit-on le reconnaitre plutôt positive.

Les facteurs internes : la publication du plan de 30 ans de Van Bilsen en 1955, suivi du manifeste de la conscience africaine (juillet 1956) et du contre-manifeste de l’Abako (août 1956), la laïcisation de l’enseignement au Congo belge, le mouvement messianique, avec en prime le mouvement de Simon Kimbangu, la présence des Congolais à l’exposition universelle de Bruxelles en 1958, les émeutes du 4 janvier 1959…

Le complot et l’assassinat de Lumumba

Le coup d’arrêt à la démocratie naissante au Congo est aussi en partie le fait de l’administration américaine (celle du président Eisenhower).

Dans son livre Nouvelle histoire du Congo[14] Isidore Ndaywel écrit en page 479 : « Parce qu’il incarnait la crainte de l’inconnu, Lumumba faisait peur aux Occidentaux, nullement disposés à prendre des risques dans la guerre froide. Quatre nouveaux ambassadeurs (Pays-Bas, Allemagne fédérale, Grande-Bretagne et des Etats-Unis) accrédités dans la deuxième quinzaine de juillet 1960, travaillaient pour sa révocation. Depuis août 1960, son élimination physique était programmée. L’ambassadeur américain Clare Timberlake en avait reçu les instructions. C’est le 21 novembre que Lawrence Devlin, le chef d’antenne de la CIA, reçut à Kinshasa le tueur à gages chargé de la sale besogne. Il ne put passer à l’acte, parce que Lumumba, qui allait quitter sa résidence pour tenter de rejoindre Kisangani, tomba finalement entre les mains de Mobutu. »

J’ai parlé du complot et l’assassinat de Patrice-Emery Lumumba dans mon livre paru en 2022[15].

L’opération Ommegang à Stanleyville met fin à la République populaire du Congo, grâce à la logistique américaine

C’est effectivement la logistique américaine qui a permis la concrétisation de cette opération. Dans un extrait de son livre cité ci-haut l’historien Isidore Ndaywel écrit que le 3 octobre 1964 les anciens compagnons de Lumumba vont créer le conseil national de libération (CNL) avec comme programme, d’après son manifeste, la décolonisation totale et effective du Congo dominé par la coalition des puissances étrangères. Le CNL sera à la base de la protestation armée qui va connaitre de grandes avancées sur le front de l’Est du Congo. La République populaire du Congo fut proclamée le 5 septembre 1964, avec Christophe Gbenye comme président et chef de gouvernement. Après avoir conquis toutes les régions de l’Est, la décision fâcheuse de prendre en otages les coopérants européens et de menacer de les exécuter offrit le prétexte pour justifier la mobilisation des forces occidentales. Deux opérations de sauvetage furent envisagées avec la logistique américaine, à la fois sur le plan terrestre et aérien.

L’opération Ommegang du colonel Vandewalle organisa cinq colonnes opérant « en tenailles » pour reconquérir Stanleyville et l’ensemble du Congo oriental. Elle fut combinée avec l’opération Dragon rouge, prévoyant le largage de 383 parachutistes belges sur Stanleyville. C’est ainsi que, le mardi 24 novembre 1964, quatorze C130, transportant les parachutistes envahirent le ciel de Kisangani (Stanleyville), mettant fin tragiquement à la rébellion de l’Est. »[16]

Dans son livre paru en 2017, Ludo de Witte décrit comment le ministre des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak a obtenu l’aide logistique des Etats-Unis pour organiser l’intervention des parachutistes belges à Stanleyville (actuel Kisangani)[17]. Dans son livre Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Jean-Jacques Wondo précise que le 24 novembre 1964, Stanleyville sera reprise au cours d’une opération combinée – aéroportée belgo-américaine – baptisée « Dragon rouge », menée après l’échec d’une tentative de négociation entreprise par le ministre belge des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak. L’opération vit 546 paras – 320 membres du 1er bataillon parachutiste, renforcés notamment par des éléments du 2ème bataillon commando et placés sous les ordres du commandant du régiment para-commando, le colonel Charles Laurent – sauter sur Stanleyville en deux vagues depuis des avions de transport C-130 américains venus de France (Belga News 2014). Pour appuyer l’attaque des para-commandos, une colonne d’infanterie mobile de la 5ème brigade mécanisée, commandée par le Colonel belge Frédéric Vandewalle, ancien administrateur de sûreté pendant la période coloniale, composée de quelque 2000 soldats de l’ANC, de gendarmes katangais, de Cubains, de volontaires occidentaux, de mercenaires, avec nom de code « Ommegang », arrivée de la brousse par la route à partir d’Elisabethville (Lubumbashi) à 1200 km fera jonction, prenant la ville en tenaille[18].

De novembre 1965 à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 : Mobutu le « watchdog » des Américains

Un an après la fin de la rébellion des amis de Lumumba, le général Mobutu prend le pouvoir. Ludo de Witte écrit en page 430 : « dans les archives, je n’ai pas trouvé aucune preuve flagrante d’un quelconque rôle américain dans le coup d’Etat, mais tout indique que Devlin (chef de l’antenne de la CIA) était bel et bien au courant ».

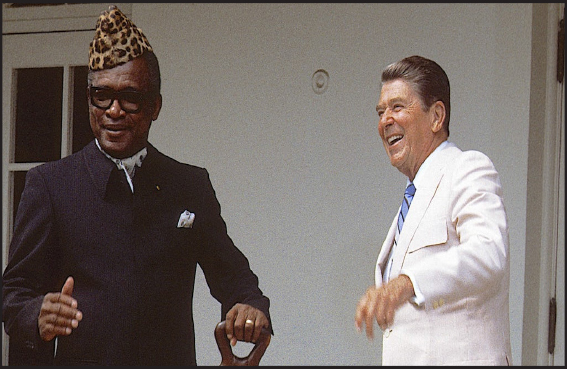

Profitant de la scission géopolitique du monde entre les 2 blocs Est – Ouest issus de la deuxième guerre mondiale, Mobutu va créer des solides amitiés avec les grandes capitales occidentales, principalement Washington, Paris, Bruxelles. Jean-Jacques Wondo écrit à ce propos : « Ainsi, Mobutu, alors maître incontesté, respecté et craint de l’Afrique médiane, en bon valet de l’impérialisme occidental, avait reçu pour mission d’être l’avant-garde ou le « watchdog » stratégique régional de l’idéologie capitaliste d’un Occident en pleine guerre froide contre le bloc communiste mené par l’ex-URSS ». Il définit le « watchdog, un terme tiré de l’anglicisme dont la traduction française est « chien de garde », comme étant un procédé ou programme de surveillance, qui effectue une action commandée s’il survient un événement donné. Dans le domaine de la surveillance ou de la sécurité des biens et des personnes, un chien de garde est un type de chien spécialement dressé pour interdire l’accès à un lieu. On utilise des races comme le dogue ou le berger allemand pour remplir cette mission. Tel était le rôle assigné par la CIA, le Mossad et les autres services de renseignement occidentaux à Mobutu[19].

Le sociologue congolais Emile Bongeli dans un livre récent dit en page 10 : « Dès lors, le peuple congolais a été soumis à des épreuves que très peu de peuples du monde ont connues. Pour ne citer qu’un exemple, le pays a payé lourd, très lourd, la facture de la guerre froide, sa position stratégique ayant fait de lui le bouclier de l’anticommunisme menaçant. Cela a valu le maintien d’un régime insupportable durant trois décennies, régime qui a considérablement et systématiquement détruit le pays »[20].

Jean-Jacques Wondo écrit encore dans son ouvrage Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique au FARDC cec

« Par ailleurs, c’est très curieux de réaliser à quel point Mobutu a bénéficié du soutien financier des Etats-Unis qui ont alloué « plus d’un milliard de dollars en aide civile et militaire » au cours des trois décennies qui ont marqué son règne. Dans un ouvrage intitulé « Mobutu or chaos? The United States and Zaïre, 1960-1990, University Press of America, May 22, 1991, 126p), co-publié en collaboration avec le Foreign Policy Research Institute, l’auteur, Schatzberg, M.G., aborde la question épineuse de savoir comment les Etats-Unis ont traité avec un régime autoritaire qui a constitué un des principaux axes de la politique étrangère américaine d’après la Deuxième Guerre Mondiale. En effet, ce remarquable ouvrage examine les relations dites « privilégiées et stratégiques » entretenues par le Département d’Etat et les différents locataires de la Maison Blanche avec Mobutu depuis les années soixante, lorsque le soutien américain pour le dictateur était alors motivé par la Guerre Froide et justifié par des objectifs stratégiques plus élevés, jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. Les violations brutales des droits de l’homme commises par le gouvernement de Mobutu ayant soulevé de nombreuses questions, à la fois au niveau pratique et moral, sur la nature des futures relations de ces deux pays. L’auteur se penche sur la Première République, 1960-65, la tyrannie de la Deuxième République, 1965-1990 (dans le cadre de la consolidation, du déclin et de l’opposition interne et externe), la politique américaine : son évolution, les intérêts, les acteurs (le président, le département d’État, la CIA, le Congrès) et la prochaine crise à venir. La sauvegarde de ces relations controversées imposant même à la première puissance mondiale de se résigner face aux atrocités commises par ce régime, jusqu’au moment où la dégénérescence de ce régime dans l’incompétence et la brutalité sévère et infrahumaine souleva de nouvelles questions à la fois éthiques et pragmatiques à la justification du maintien de ces relations et de la coopération technique militaire[21].

La chute du Mur de Belin et le déclin de Mobutu lâché par les Etats-Unis et les Occidentaux

A l’approche du vent de la libéralisation qui souffle dans le monde en 1989, avec chute du mur de Berlin qui consacre l’implosion de l’URSS et l’effondrement du bloc communiste, Mobutu se trouve désemparé. Le 24 avril 1990, il annonce la démocratisation du pays, accepte le multipartisme et, peu après, est forcé de convoquer la conférence nationale souveraine (1991) destinée à instituer un nouvel ordre politique.

Du point de vue géopolitique économique (ou géoéconomique), la fin de la guerre froide et du fait du changement de paradigme géopolitique aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon – Fin de l’Histoire selon Francis Fukuyama – on assiste aux années 1990 à l’avènement de la « New scramble for Africa » où les puissances mondiales jettent leur dévolu sur l’Afrique utile et rentable dont l’épicentre se trouve en RDC. Cette période est marquée au Zaïre par la rupture du soutien militaire dont bénéficiait le pays de la part de ses partenaires occidentaux[22]. Il s’en suit une fragilisation de l’armée gangrénée par l’indiscipline, la clochardisation des militaires et les fréquents détournements du matériel par les officiers. Une situation qui provoqua à deux reprises en 1991 puis en 1993 les mutineries des militaires protestant violemment contre les bas salaires à des terribles pillages à Kinshasa, et sur la quasi-totalité des villes du pays dont l’économie se remettait péniblement des conséquences catastrophiques de la zaïrianisation, au point de faire vaciller le régime de Mobutu.

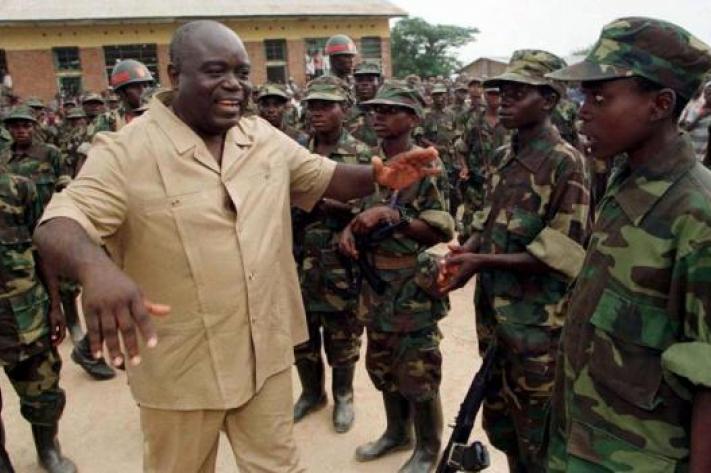

Les années 1990 sont également marquées par le génocide au Rwanda qui se déroule du 7 avril au 17 juillet 1994. Celui-ci est consécutif aux attaques des rebelles Tutsi rwandais de l’Armée Patriotique Rwandaise (APR), la branche armée du Front Patriotique Rwandais (FPR), lancées contre le gouvernement de Juvénal Habyarimana à partir de 1990 au départ de leurs bases ougandaises. L’arrivée au pouvoir au Rwanda du FPR dirigé par Paul Kagame instaure une nouvelle dynamique géopolitique et sécuritaire dans la région des Grands-Lacs soutenue par les Etats-Unis d’Amérique, dont le Zaïre subira particulièrement les conséquences sécuritaires néfastes jusqu’à ce jour. Sur le plan militaire au Zaïre, la Belgique et les Etats-Unis avaient déjà définitivement tourné le dos à Mobutu depuis 1996 lors du début de l’offensive-éclair des troupes rebelles de l’AFDL de Laurent-Désiré Kabila contre les FAZ. Quelques conseillers militaires privés occidentaux assistent Laurent-Désiré Kabila. L’invasion du Zaïre, appuyée par les Etats anglosaxons, se fait selon la logique du syndrome de Fachoda visant notamment à chaser la France dans un espace géographique qu’elle considérait comme étant sa chasse gardée. Dès cet instant, on ne peut dissocier l’intérêt stratégico-militaire que représente la RDC aux yeux de ces États Anglo-saxons de l’importance de ce pays sous-continent du point de vue des richesses minerales. L’enjeu minier est indissociable de l’enjeu géopolitique conflictuelle en Afrique »[23].

Bill Clinton et le nouveau leadership régional pro américain dans les Grands-Lacs

Dans son exposé lors du Troisième Congrès international d’études angolaises à Lisbonne, Jean-Jacques Wondo dit : « C’est à partir de 1993 que Bill Clinton et son administration changent le paradigme diplomatique des Etats-Unis en Afrique Centrale. D’abord en Angola, lorsque cet ex-Etat communiste amorce sa reconversion géostratégique, laquelle passe par une normalisation progressive de ses relations avec les États-Unis, anciens soutiens de l’UNITA et du régime ségrégationniste sud-africain. Alors que le MPLA au pouvoir renonce formellement au marxisme-léninisme au profit du libéralisme économique, les États-Unis établissent, en 1993, les relations diplomatiques uniquement avec Luanda isolant ainsi leurs anciens alliés de l’UNITA. Aujourd’hui, l’Angola est considéré par le Pentagone comme une zone d’intérêt national parce qu’il pourvoit à 8 % de l’approvisionnement en pétrole des États-Unis. Cet intérêt s’est matérialisé avec l’accord entre Luanda et Washington, signé en 2003, « qui donne à l’US Air Force le droit d’utiliser les bases aériennes angolaises pour positionner des troupes, des équipements, et pour réapprovisionner ses appareils en carburant. L’Angola a joué un rôle capital dans l’invasion du Zaïre et la chute de Mobutu en 1997 »[24].

Par ailleurs, explicite Wondo dans son ouvrage précité, « l’appui américain aux rebelles de l’AFDL a été considérable tant du point de vue logistique en termes de reconnaissance, de communication et d’intendance qu’au niveau politique du fait des rapports très cordiaux avec le régime rwandais du FPR et de l’Ouganda. De ce fait, ces deux pays bénéficiaient de l’appui matériel et diplomatique de Washington dans l’intention de chasser Mobutu du pouvoir, dont ils savaient qu’il était déjà condamné par la maladie et de déstabiliser le Zaïre dans le but d’exploiter ses ressources naturelles stratégiques, afin de soutenir l’économie des industries occidentales.».

« Selon certains renseignements, les Etats- Unis auraient installé un centre C3I (Command,Contrôle, Communication and Intelligence) à Kigali, d’où étaient coordonnées les activités de la rébellion de l’AFDL. Il fallait ajouter à cela la fourniture d’armes et de munitions, équipements et hommes et les prises de position de certains diplomates américains. (Filip Reyntjens, 1999). Un rapport du service belge de renseignement militaire (SGR) classé « Cosmic » (haut degré de secret) détaille l’aide du ‘State Department’ américain à l’AFDL : Les Etats-Unis ont profité de la fin proche de Mobutu, ensuite, « la France allait essayer de récupérer le Zaïre et ses ressources, au détriment des belges et surtout d’éviter l’intervention des USA qui essaient d’avoir la mainmise sur l’Afrique francophone. Selon, ce rapport, les Etats-Unis ‘ont alloué une aide financière secrète d’environ 100 millions de dollars en mars 1996’, soit six mois avant le déclenchement de l’offensive de l’AFDL. Cela démontre que les USA avaient planifié la chute de MOBUTU, bien avant que n’apparaisse l’AFDL de Laurent désiré KABILA. D’ailleurs durant les combats, les éléments du général MAHELE avaient tué deux conseillers militaires américains. L’aide militaire américaine consistait en valises de communication satellitaire, en armes (M-1, Kalachnikovs récupérés en Irak, artillerie légère ou mortiers en provenance des opérations précédentes : Grenade, Panama, Irak…). Tout ce matériel a été acheminé par la CIA par le biais de son antenne à Kigali. De plus, le rapport précise que durant la campagne, les satellites de la NSA (National Security Agency), la plus technologique des services américains spécialisés dans les écoutes et bien implantés dans toutes les représentations diplomatiques américaines dans le monde, ont constamment surveillé les déplacements des FAZ et des mercenaires (pour la plupart serbes engagés comme conseillers militaires par des conseillers de Mobutu) »[25].

Les administrations Clinton et Bush vont établir une coopération militaire importante avec le Rwanda qui se traduit dans les faits par la formation de l’armée rwandaise, voire l’installation d’une station d’écoutes, à portée régionale sur le mont Karisimbi[26]. Il s’agit notamment des programmes de formation comme le Joint Combined Exchange Training (JCET) dans le but d’accroître l’expertise militaire des partici-pants[27] ou l’International Military Education and Training (IMET) qui forme les militaires dans la gestion appropriée de leurs ressources de la défense, précise Wondo[28].

Enfin, écrit, Jean-Jacques Wondo, ce rapport estime qu’un travail de sape parmi les militaires des FAZ a été réalisé par la CIA au Zaïre (promesse de récupération après la chute du Maréchal) et que « probablement explique l’avance fulgurante des kadogos de Kabila ». Ceci expliquerait sans doute l’attitude adoptée par des généraux comme Donatien Mahele, Denis Kalume Numbi et plusieurs officiers supérieurs originaires de l’est du Zaïre dans leur manière de mener la guerre d’agression[29].

La crise s’approfondit et fait renaitre la rébellion de Laurent Désiré Kabila (LDK) malgré des négociations laborieuses menées sous les auspices de Nelson Mandela, et malgré l’insistance de son tuteur principal, le gouvernement des Etats-Unis. Mobutu refuse d’abandonner le pouvoir.

Le gouvernement de Bill Clinton finira par le lâcher. Ce qui va se passer ensuite est décrié par Emile Bongeli :« comme cela ne suffisait pas, les mêmes puissances, victorieuses de la guerre froide ont mis tous les moyens à la disposition des voisins pour déstabiliser, voire balkaniser la grande RDC, trop grande à leurs yeux. »[30]

Je reprends également ici quelques larges extraits du livre de Charles Onana qui apporte beaucoup de preuves sur l’implication de l’administration américaine dans la chute de Mobutu et ses conséquences à l’Est de la RDC. Charles Onana écrit ceci : « le tour du président Mobutu était arrivé et l’on essayait de faire diversion avec la question des réfugiés abusivement qualifiés de « génocidaires ». Le montage était parfait. Le conflit rwandais allait servir à préparer la déstabilisation et le pillage de la RDC, dont les minerais sont convoités par les grandes compagnies minières internationales. Les Etats-Unis le savaient et c’est pour cette raison qu’ils se sont impliqués très fortement dans ce conflit. Ils y resteront jusqu’à la chute du président Mobutu et même après l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila en 2001. Il faut bien rappeler ici que l’intérêt des Etats-Unis pour l’Afrique et le Zaïre particulièrement n’a jamais cessé ni pendant la guerre froide ni après la chute du mur de Berlin. Ce n’est pas parce que les grands médias ne s’intéressent à l’Afrique que lorsqu’il y a des catastrophes, que les politiques et les milieux d’affaires ne s’y intéressent guère.

Au début des années 1990, les dirigeants américains considéraient déjà le chef d’Etat zaïrois comme un homme du passé. Très soutenu par eux tout au long de la guerre froide, le président Mobutu n’a pas compris qu’après trente-deux ans de bons et loyaux services rendus aux Etats-Unis, ceux-ci envisageaient sérieusement de se passer de lui. C’est en 1991 que lui est annoncé la mauvaise nouvelle par Mme Melissa Wells, ambassadrice des Etats-Unis à Kinshasa : « l’époque où nous avions besoin de vous est finie ; la guerre froide est finie ; vous n’avez plus d’instrument de chantage sur nous, et vous n’avez plus vos amis à la maison blanche pour vous couvrir. Si vous n’acceptez pas d’appliquer notre schéma de changement démocratique, nous allons vous forcer à quitter le pouvoir. Nous en avons les moyens ». La réalité est que le président Bill Clinton avait trouvé en la personne de Paul Kagame le nouveau défenseur des intérêts des Etats-Unis en Afrique et cela suffisait amplement pour cesser toute collaboration avec le président Mobutu. Il fallait donc le mettre hors d’état de nuire, c’est apparemment ainsi que fonctionnent les dirigeants américains avec leurs « amis » …Clinton dira d’ailleurs plus tard de Kagame qu’il est « l’un des plus grands leaders de notre temps » et l’ancien premier ministre britannique, Tony Blair, de surenchérir en soutenant que Kagame est un « visionnaire ». Pour les Anglo-saxons, la succession de Mobutu ne fait plus l’ombre d’un doute mais ce dernier n’a pas cru à une rupture avec Washington. Son long règne comme serviteur des intérêts américains en Afrique centrale et en Afrique de l’Est l’avait aveuglé. Il n’a pas perçu que son pays était en passe de devenir la proie d’une bande de prédateurs dont les deux mains visibles étaient le Rwanda de Kagame et l’Ouganda de Museveni.

Charles Onana cite en page 190 le colonel belge Luc Marchal, commandant des casques bleus de l’ONU en 1994 au Rwanda, qui rappelle qu’au début des années 1990, après la chute de Berlin et l’implosion de l’URSS, les Etats-Unis se sont retrouvés sans ennemi identifiable ; ils ont fait une analyse stratégique exposée à une conférence de l’OTAN à laquelle il avait assisté en sa qualité de membre du cabinet du ministre belge de la Défense. Cette analyse concluait que jusqu’en 2017, les Etats-Unis n’auraient aucune contestation à craindre de leur hégémonie à la surface du globe. La conséquence logique de cette conclusion était que plusieurs zones à caractère vital étaient identifiées comme indispensable pour assurer le maintien de cette prédominance américaine. La région des Grands Lacs africains, avec des potentialités inestimables, figurait en bonne place dans le shopping list des stratèges de Washington. Cette réalité constitue selon le colonel belge, le point de départ du long calvaire que connaît cette région d’Afrique depuis le début des années 1990.

Cette nouvelle orientation de la politique extérieure des Etats-Unis apparait très clairement à la lecture des archives de la maison blanche et de celles de la présidence de la République française, poursuit Charles Onana. On y apprend dans ces archives, qu’en février 1993, les autorités américaines, exigeaient que le chef de l’Etat zaïrois abandonne le pouvoir pour prendre le chemin de l’exil. Cette volonté manifeste d’envoyer le président du Zaïre en exil forcé correspond en fait au besoin d’approvisionnement des Etats-Unis en minerais stratégiques du Zaïre. En cela, le maréchal Mobutu était un obstacle qu’il fallait éliminer.

Il fallait ensuite trouver celui qui acceptera de livrer le Congo-Zaïre à l’appétit des « investisseurs étrangers » ou des mondialistes américains sans que cela soit trop visible. C’est ainsi que Paul Kagame va devenir l’homme de la situation, celui que les mondialistes américains pourraient utiliser pour parvenir à leurs fins. Aidé de quelques jeunes Tutsis du Zaïre, il est mis à contribution, avec le président Museveni de l’Ouganda pour renverser le président Mobutu.

Au début de la rébellion orchestrée par le Rwanda, sous couvert de l’AFDL, l’administration française propose lors d’une rencontre le 17 février 1997 à Paris entre Madeleine Albright, secrétaire d’Etat américain, et le président français, Jacques Chirac, la tenue d’une conférence des Grands Lacs sur la préservation de l’intégrité territoriale du zaïre. Washington rejettera cette proposition avec fermeté et Paris se soumettra. C’était là l’ultime occasion pour éviter l’humiliation de Mobutu et surtout la mort de millions de personnes au Congo-Zaïre.

Il existe bien des preuves de l’implication politique et militaire des Etats-Unis dans l’action des troupes rwandaises au sein de l’AFDL. Charles Onana affirme qu’il existe un rapport du Pentagone qui confirme la formation des officiers rwandais tutsi pour le programme international de management de la défense et que plusieurs officiers américains sont à leur tour partis au Rwanda pour dispenser des formations dans le cadre du renseignement militaire, des opérations de guerre psychologique et dans le domaine du management logistique.

Le témoignage de Charles Million, ancien ministre de Jacques Chirac, dans la préface du livre de Charles Onana, est également édifiant. Charles Millon dit en page 10 que la guerre du Kivu, la région orientale de la RDC, a éclaté en 1996 à la suite du soulèvement des Tutsis congolais, qu’on appelle les Banyamulenge, instrumentalisés par le Rwanda du tout-puissant Paul Kagame soutenu par les Etats-Unis et les Britanniques ; L’Est de la RDC accueillait en outre depuis 1994 de très nombreux réfugiés hutus, fuyant la colère et la vengeance des Tutsis arrivés au pouvoir. Autant dire que tous les ingrédients pour une explosion étaient réunis.

A cette époque poursuit-il régnait encore au Congo (Zaïre) le maréchal Mobutu qui, malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie, demeurait un fidèle allié de la France et surtout un facteur de stabilité pour toute l’Afrique centrale. La question que se posait la France, déjà publiquement et iniquement salie après l’opération Turquoise qui avait permis de sauver des Tutsis durant le génocide rwandais de 1994, était : comment préserver la paix sans soutenir mordicus Mobutu ? Du côté anglo-saxon, et particulièrement américain, la solution semblait toute trouvée : leur champion Laurent-Désiré Kabila, soutenu par les deux présidents rwandais et ougandais, Paul Kagame et Yoweri Museveni, renverserait le maréchal, prendrait le pouvoir et tant pis s’il fallait abandonner le Kivu, tout l’Est du pays jusqu’à la capitale régionale Kisangani, et tous les trésors minéraux à la rapacité des pays voisins et à leurs alliés affairistes. L’occasion était trop belle de marier fausse morale politique et rendement économique.

Cette guerre s’inscrivait de plus dans une rivalité générale américano-française, poursuit Charles Million. En effet le président Chirac avait déjà opportunément été attaqué au niveau international pour avoir autorisé des essais nucléaires. De même les Anglo-Saxons avaient-ils bloqué le renouvellement du francophone Boutros Boutros-Ghali au poste de secrétaire général de l’ONU. Enfin, la France négociant son retour dans le commandement intégré de l’OTAN contre la création d’un « pilier sud » de l’organisation en méditerranée dont elle aurait pris la tête s’est vu infliger une méprisante fin de non-recevoir par les Etats-Unis. On a encore beau spéculer sur le fait que le président américain Bill Clinton avait des intérêts personnels, amicaux et économiques dans la région des Grands lacs, tel que le suggère Pierre Péan dans son livre carnages. Reste qu’il fallait, nous, la France, agir, pour éviter les dégâts inouïs qu’allait précipiter l’invasion attendue de ce pays grand comme quatre fois le nôtre par des voisins sans foi ni loi. La France, quand bien même il ne s’agissait pas d’une de ses anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Giscard d’Estaing en 1978, nos troupes étaient intervenues à Kolwezi, dans une opération réussie et admirée.

Tout avait pourtant bien commencé renchérit Charles million. En tant que ministre de la Défense, appuyé par le secrétaire général de l’Elysée qu’était alors Dominique de Villepin, j’avais présenté en conseil de défense au président de la République un plan d’intervention militaire en RDC. L’armée française, blessée par les calomnies colportées sur son action au Rwanda deux ans plus tôt, me soutenait par la voix de son chef d’Etat-major Jean-Philippe Douin. Finalement nous fûmes paralysés. Car, quoique Jacques Chirac ait donné son feu vert à ce moment-là, quoique nos services soient pré-positionnés sur le terrain, quoique le plan militaire ait été achevé pour la stabilisation du Kivu par la France, lors du conseil de défense suivant, le président de la République suspend l’opération. Nous avons su depuis que c’était le président américain lui-même, Bill Clinton, qui avait fait pression sur Jacques Chirac en personne pour qu’il annule tout.

Dans son article cité ci-haut, Ndaywel dit : « l’engagement américain reste l’un des éléments les plus confus de l’histoire récente dans les Grands Lacs. Le choix d’abattre Mobutu ne semble pas le justifier à suffisance. L’implication de sa puissance militaire au service d’un projet hégémonique et expansionniste demeure une énigme. En citant Bruyland, il dit : « Mais il n’en reste pas moins qu’en Afrique centrale, comme ailleurs, les Etats-Unis ont été un apprenti sorcier, incapable de guider un processus qu’ils ne contrôlaient plus, avec des conséquences désastreuses.[31].

La guerre mondiale africaine

Cette nouvelle guerre éclate le 2 aout 1998 en RDC, les ‘Banyamulenge’ou Tutsi congolais sont encore aux premières loges mais personne ne comprend vraiment pourquoi alors qu’ils dirigeaient pratiquement la RDC avec des Tutsi du Rwanda.

Le président Laurent-Désiré Kabila explique lui-même au cours de sa conférence de presse du 26 novembre 1998 à Bruxelles la triste réalité : « quand l’armée rwandaise est arrivée chez nous, on a vu un seul groupe ethnique au sein de cette armée, des Tutsi. Un groupe de Banyamulenge et des militaires tutsis rwandais ont massacré 37 Congolais dont 1 prêtre, 3 religieuses et 1 séminariste le 24 aout 1998 dans la paroisse de Kasika, au Sud-Kivu. Laurent-Désiré Kabila en vient à la cause de ces massacres et de sa rupture avec ces Tutsi du Rwanda et d’Ouganda : « la cause de ma mésaventure avec ces Tutsi rwandais est qu’ils prennent le peuple congolais pour un peuple mineur et ils veulent nous imposer ce que nous devons faire chez nous. Ils veulent avoir le droit de piller l’or, le diamant et tous les minerais du Congo et par-dessus tout, le droit de nous exterminer ; je ne peux pas accepter cela et les Congolais ne l’accepteront jamais ». Que disent les gouvernements des Etats-Unis et de la Belgique de cette situation ? Pas grand-chose si ce n’est qu’il faut garantir la sécurité des Banyamulenge et des Tutsis au Congo. Et l’extermination des Congolais sur leur propre territoire ? Pas un mot.

En réalité, c’est lors d’un voyage à Cuba en juillet 1998 que les services des renseignements de Fidel Castro informent Laurent-Désiré Kabila que les Américains préparent sa chute avec l’aide de Paul Kagame et des Tutsis opérant en RDC. Cette information sera confirmée plus tard par l’ancien secrétaire d’Etat américain Hermann Cohen pour qui la guerre de 1998, pilotée par le Rwanda et l’Ouganda, avait pour objectif de renverser Laurent-Désiré Kabila et de le remplacer par un Congolais plus réceptif au diktat de Kigali et de Kampala.

Pour le président Laurent-Désiré Kabila, l’injustice faite aux Congolais semble de plus en plus difficile à accepter, il se replie alors sur lui-même et tente de mobiliser le peuple congolais contre les envahisseurs rwandais et ougandais. Les Etats -Unis et leurs alliés convaincus qu’ils ont au moins réussi à isoler diplomatiquement et économiquement le chef d’Etat congolais, accentuent les pressions sur son régime. Ridiculisé et malmené dans les médias occidentaux, Laurent-Désiré Kabila devient la cible de toutes les attaques pendant que ceux qui massacrent les Congolais sont célébrés. Le cynisme est à son comble. Le Chef d’Etat congolais résiste comme il peut mais Washington et Kigali mettent définitivement sa tête à prix. Le 16 janvier 2001, il est assassiné dans son bureau à Kinshasa dans des conditions non encore élucidées.

Les États-Unis ont été directement impliqués dans l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila

Dans l’ouvrage Les Congolais rejettent le régime de Kabila, Jean-Jacques Wondo écrit que Laurent-Désiré Kabila a été assassiné à cause de sa résistance aux Anglo-saxons et au Rwanda. « Lorsque les Etats-Unis soutiennent activement Laurent-Désiré Kabila à se débarrasser de Mobutu, l’attitude de l’administration américaine, sous Bill Clinton, était claire : « Soutien tant qu’il reste sous protection rwando-ougandaise et lâchage dès que les relations se dégradent ». C’est dans ce contexte qu’à partir de septembre 1997, les Américains deviennent hostiles à Laurent-Désiré Kabila et se sentent déçus par ses orientations économiques et politiques marxistes de son régime. La journaliste belge Colette Braeckman rapporte qu’en juillet 1998, « les Américains avaient encouragé le Rwanda et l’Ouganda à se débarrasser de Laurent-Désiré Kabila qu’ils jugeaient incapable de diriger un État suivant les règles du libéralisme et qui remettait en cause les contrats passés avec les sociétés minières. Ils estimaient qu’aucune paix durable ne pouvait être conclue tant que le vieux rebelle, ami de Cuba, de la Corée du Nord et de la Libye serait aux commandes »[32].

Wondo poursuit : « C’est un secret de Polichinelle que les services secrets rwandais, ougandais, sud-africains et les Américains ont été impliqués dans l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila pour des raisons d’intérêt. Et lorsque les câbles Wikileaks révèlent que ce sont les Américains qui ont donné leur aval à la nomination de Joseph Kabila pour succéder à Laurent-Désiré Kabila, il faut être amnésique pour croire que ce choix était fait pour assurer la continuité du régime instauré par le « Mzee » qui venait d’être assassiné par la coalition rwando-ougando-américaine. Il fallait à tout prix un président qui poursuive la stratégie néolibérale et hégémonique de la conquête et de la prédation du Congo initiée par les parrains de l’AFDL en 1996[33].

Wondo cite le colonel en retraite breveté d’État-Major belge, Émile Havenne, qui donne des détails précis sur le soutien qu’ont bénéficié le RCD-Goma et le MLC de la part des États-Unis, de l’Afrique du Sud, du Rwanda et de l’Ouganda pour neutraliser Laurent-Désiré Kabila. « Les FAC auraient engagé d’importants moyens, dont de nouveaux bombardiers à moyen rayon d’action, des Soukoy SU-25, récemment ac-quis, ainsi que les avions Hawks du Zimbabwe, plus efficaces que les MIGs et dont les pièces de rechange sont toujours fournies par la Grande-Bretagne. […] Du Kivu, avec des avions réquisitionnés, les rebelles (dirigés par des officiers rwandais) vont, le 5 août 1998, atterrir sur l’aérodrome de Kitona et libérer les 8.000 anciens mobutistes qui s’y trouvent « en rééducation ». Un pont aérien est organisé entre Goma et Kitona et amène des hommes et du matériel, dont des troupes ougandaises et rwandaises. Quel rôle ont joué les deux navires américains stationnés au large de Banana ? Il semblerait qu’ils se soient occupés du monitoring du pont aérien ». « Le Rwanda, quant à lui, se renforce principalement en matériel. Vingt avions atterrissent chaque jour à Goma et amènent blindés et armes lourdes. Ce sont des avions Antonov et Tupolev peints en blanc, sans immatriculation, que l’on avait déjà vus lors de l’offensive dans le Bas-Congo. Il est notoire qu’une quarantaine de « conseillers » militaires américains aident l’armée rwandaise dans l’instruction »[34]. « L’Ouganda, d’autre part, qui ne veut pas être devancé par le Rwanda, n’aurait pas abandonné son vieux rêve de conquérir Kinshasa directement par la voie des airs. Cinq bataillons d’élite de l’armée ougandaise s’entraîneraient dans ce sens et Brazzaville aurait été contactée pour faciliter le passage de la brigade 508 basée à Kitgum. On signale la présence d’une douzaine d’experts militaires américains à Kampala pour faire une évaluation des besoins militaires »[35].

Wondo cite encore Colette Braeckman qui écrit dans un remarquable ouvrage Les Nouveaux prédateurs, paru en 2010 : « Laurent-Désiré Kabila devient de plus en plus nerveux, comme s’il ne croyait plus à ses chances de survie. Il sait que les complots se multiplient, qu’il lui sera très difficile de tous les déjouer […] À cette occasion, il confie à ses proches qu’il craint pour sa vie, car il a été averti qu’un commando se préparait à abattre son avion à l’aide d’un missile Stinger »[36].

En août 1998, l’objectif de la rébellion du RCD est moins de provoquer une éventuelle sécession du Kivu que de renverser le régime de Kinshasa, de mettre Laurent-Désiré Kabila à l’écart. La journaliste belge rapporte en outre ce qui suit : « Le 5 janvier 2001, à l’occasion d’une brève visite à Washington qui me conduisit au département d’État, le verdict me fut répété, formulé avec une certaine désinvolture : « Cet homme représente un verrou. Il ne peut que sauter… ». Le temps pressait, car la présidence Clinton devait prendre fin le 18 janvier. L’aventure la plus secrète et la plus couteuse en vies humaines de la présidence démocrate devait être rapidement menée à bien. Quarante ans plus tôt, le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba avait aus-si été exécuté à la veille d’une passation de pouvoir aux États-Unis[37]»

À la mort de Laurent-Désiré Kabila, Colette Braeckman rapporte : « Pendant longtemps, les enquêteurs congolais chargés de faire la lumière sur les commanditaires de l’assassinat du président se sont montrés circonspects, sachant qu’un excès de curiosité risquait de leur coûter cher. Il apparaît cependant que deux membres du personnel de l’ambassade américaine à Kinshasa avaient suivi de près les opérations, et qu’au lendemain de l’assassinat, une voiture à la bannière étoilée avait conduit à l’aéroport de N’Djili une femme colonel de l’armée américaine, madame Sandursky, qui avait été embarquée sans autres formalités ». « Plus tard, les enquêteurs devaient retrouver sa carte de visite dans le sac de Rachidi (Ndlr : L’assassin désigné de LD Kabila). Le corps de ce dernier avait été déposé dans l’un des congélateurs de la présidence, où il fut pratiquement oublié durant plusieurs semaines ! Au dos de la carte de visite de madame Sandursky, figuraient plusieurs numéros à appeler en cas d’urgence, dont celui du général François Olenga, qui ne fut pas autrement inquiété par la suite, écrit Colette Braeckman[38] ». (…) « Le nom d’une autre femme a été cité dans cette affaire, celui d’une ressortissante américaine d’origine israélienne et admi-nistratrice déléguée d’une banque locale, dont la maison mère se trouve en Afrique du Sud[39]. L’Afrique du Sud, précise Wondo, pays où a séjourné mystérieusement Joseph Kabila après sa brouille avec le « Mzee » à la chute de Pweto, se retrouve aussi impliquée dans l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila[40].

Conclusion

Madeleine Albright, alors Secrétaire d’État, affirmait que « l’un des objectifs majeurs de notre gouvernement est de s’assurer que les intérêts économiques des États-Unis pourront être étendus à l’échelle planétaire»[41]. Les Etats-Unis ont toujours considéré le Congo comme leur zone d’intérêt stratégique sur laquelle ils exercent un droit de regard permanent. Aucun changement majeur qu’a connu ce pays ne s’est réalisé sans une implication directe ou indirecte de l’administration américaine (Jean-Jacques Wondo).

Depuis trois décennies, la partie orientale, de la RDC, le nouveau Congo utile, est victime des violences innommables ; le monde entier regarde ailleurs alors que les femmes, les enfants et les hommes sont violés, massacrés, déplacés loin de leurs terres. Les multinationales couvertes par les grandes puissances en première ligne les Etats-Unis agissent en prédateurs en se servant des appétits voraces des voisins de la RDC. Ce document avait un seul but : celui de sensibiliser les jeunes de la RDC sur le rôle sournois et discret de la première puissance militaire au monde qui a toujours influé sur le destin de la RDC. Il est temps que les jeunes générations se réveillent pour changer de paradigme et faire entendre la voix de la RDC. Il faut étendre nos recherches et analyses en évitant au maximum « l’effet réverbère »[42].

L’horreur continue à l’Est de la RDC malgré des grandes voix comme celles du pape François[43] et de Dr Denis Mukwege[44], prix Nobel de la paix en 2018, qui ne cessent de dénoncer la cupidité des multinationales, qui entretiennent la guerre à l’Est de la RDC pour piller les richesses de ce grand pays, au détriment des droits humains. Je suis convaincu que seul le peuple congolais mènera le vrai combat qui aboutira à la victoire finale, celle de la vérité, de la justice et de la paix.

Mais pour construire un Etat responsable, le rôle des Congolais dans la déliquescence de leur propre Etat doit être interrogé comme le dit le sociologue Emile Bongeli : « on a vu de grands et respectables dignitaires du pays se mettre à la disposition des Ougandais et des Rwandais pour participer activement à des agressions contre leur propre pays. On a vu de brillants intellectuels, familiers des ambassades métropolitaines, relire, par procuration, des notes rédigées dans des officines obscures honteusement pro-occidentales. » Pour s’en sortir, l’auteur conclut : « ce pays qui n’a connu que la prédation (blanche et noire), d’avant son existence comme Etat-Nation jusqu’à ce jour, refuse de mourir. Il faut donc le consolider, l’ériger en nation, unie, forte et prospère. C’est le meilleur choix, la seule alternative. »[45]

Daniel Kuezina Tonduangu

Médecin spécialiste en médecine intensive réanimation. Chef des travaux à l’Université de Kinshasa. Passionné de l’histoire de la RDC.

Références

[1] La Françafrique désigne une relation qualifiée de néocoloniale entre la France et ses anciennes colonies en Afrique subsaharienne sur les plans économique, monétaire, diplomatique ou militaire.

[2] Deuxième guerre du Shaba, du 11 mai à juin 1978. Lire également JJ Wondo, « Histoire : Le 13 mai 1978 débutait la Deuxième Guerre du Shaba à Kolwezi et la mise à mort des FAZ ». In https://afridesk.org/histoire-le-13-mai-1978-debutait-la-deuxieme-guerre-du-shaba-a-kolwezi-et-la-mise-a-mort-des-faz-jj-wondo/.

[3] Valéry Giscard d’Estaing : Le pouvoir et la vie, Volume 1: La rencontre. Paris, 1988. 401p

[4] https://www.rtbf.be/article/passe-colonial-de-la-belgique-faute-de-consensus-la-commission-parlementaire-se-solde-par-un-echec-11126045.

[5] L’opération Turquoise est une opération militaire organisée par la France au Rwanda pour mettre fin au génocide au Rwanda. Elle était dirigée par le général français Jean-Claude Lafourcade. C’est une opération de l’ONU décidée par la résolution n° 929 du Conseil de sécurité qui précise :

« …donne son accord à ce qu’une opération multinationale puisse être mise sur pied au Rwanda à des fins humanitaires jusqu’à ce que la MINUAR soit dotée des effectifs nécessaires. » Elle doit être « …une opération temporaire, placée sous commandement et contrôle nationaux, visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda. »

[6] Effet tunnel en santé : toute situation dans laquelle l’attention du professionnel est tellement focalisée sur un objectif qu’il entend, ni ne voit des signaux d’alerte qui devraient l’amener à modifier son approche.

[7] Le geno-cost signifie littéralement le « génocide » des Congolais pour des raisons économiques. Il ne faut pas prendre le terme génocost dans l’acception juridique restrictive du génocide tel que défini en droit pénal international. Au Rwanda, ils ont utilisé « Ibuka – Mémoire et Justice », pour à la fois maintenir la mémoire du génocide et soutenir les victimes. Il faudrait considérer le qualificatif de « Genocost » à ce même titre, approximativement. Car il s’agit d’une dénomination symbolique visant à mettre en lumière les exactions, crimes et massacres atroces commis sur les Congolais dans une guerre de prédation des ressources minières et naturelles du Congo et à rechercher la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle en faveur des victimes du Congo (Jean-Jacques Wondo).

[8] Suivre l’intervention de JJ Wondo sur l’impunité dans l’armée congolaise et la nécessité d’une justice transitionnelle en RDC : https://youtu.be/8zCROEh5bpo.

[9] Isidore Ndaywel è Nziem : les vérités difficiles de l’histoire contemporaine des Grands lacs. Afrique contemporaine, 2022.

[10] Charles Onana, Holocauste au Congo. L’omerta de la communauté internationale, L’artilleur, Paris, 2023, 504p.

[11] Fweley Diangitukwa (sous la direction), Les Congolais rejettent le régime de Kabila, Editions Monde Nouveau, Afrique Nouvelles, Vevey, 2015, 348p.

[12] Adam Hoschild, Les fantômes du Roi Léopold. Un holocauste oublié, Belfond, 1998, 442p.

[13] Lire, David Van Reybrouck, Congo. Une histoire, Actes Sud, Paris, 2012, traduit du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin, 711p.

[14] Isidore Ndaywel è Nziem, Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République Démocratique du Congo, Le Cri, Kinshasa : Buku édition, coll. Histoire, 2012, 744 p.

[15] Tonduangu Kuezina, Mes lettres aux enfants de la République Démocratique du Congo, L’empreinte du passant, 2022, 128p.

[16] Isidore Ndaywel è Nziem, Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République Démocratique du Congo, Le Cri, Kinshasa : Buku édition, coll. Histoire, 2012, 744 p.

[17] Ludo de Witte. L’ascension de Mobutu. Comment la Belgique et les USA ont fabriqué un dictateur. Investig Action, 2017, 492p.

[18] Jean-Jacques Wondo, Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Amazon, 2013, p.69 . Disponible sur https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radioscopie-Force-publique/dp/1086972538.

[19] Jean-Jacques Wondo, in Les Congolais Rejettent le régime de Mobutu, op. cit, p.110.

[20] Emile Bongeli Yeikelo Ya Ato, D’un Etat-bébé un Etat congolais responsable, L’Harmattan, Paris, 2023.

[21] Jean-Jacques Wondo, Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Amazon, 2013, p.169 . Disponible sur https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radioscopie-Force-publique/dp/1086972538.

[22] Guy Aundu. Politique et élites en RD Congo, Academia, Louvain-la-Neuve, 2015, p.186.

[23] Gérard Chaliand, L’Enjeu Africain. Géostratégies des puissances, Bruxelles, éditions Complexe, 1984.

[24] Jean-Jacques Wondo, Exposé au Congrès international d’études angolaises, Lisbonne, 23 juin 2023.

[25] Jean-Jacques Wondo, Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Amazon, 2013, pp.222-223. Disponible sur https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radioscopie-Force-publique/dp/1086972538.

[26] Tanguy Struye de Swielande, La Chine et les grandes puissances en Afrique : Une approche géostratégique et géoéconomique, PU de Louvain, 2010, pp. 82-83.

[27] H. Chase et P. Kenndy, « The Pivotal States an U.S Strategy », in Foreign Affairs, vol 75, n° 1, janvier-février 1996, p. 33.

[28] Jean-Jacques Wondo, in Les Congolais Rejettent le régime de Mobutu, op. cit, p.119.

[28] Jean-Jacques Wondo, Ibid. es armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, Amazon, 2013, pp.222-223. Lire également pp.165-166 comment le général Mahele était entré en communication avec LD Kabila Disponible sur https://www.amazon.fr/Arm%C3%A9es-Congo-Kinshasa-Radioscopie-Force-publique/dp/1086972538.

[30] Emile Bongeli Yeikelo Ya Ato, D’un Etat-bébé un Etat congolais responsable, L’Harmattan, Paris, 2023.

[31] Isidore Ndaywel è Nziem : les vérités difficiles de l’histoire contemporaine des Grands lacs. Afrique contemporaine, 2022.

[32] Journal Le Soir, 3 février 2001.

[33] Jean-Jacques Wondo, in Les Congolais Rejettent le régime de Mobutu, op. cit, p.122.

[34] Émile Havenne, La Deuxième guerre d’Afrique centrale, document, mai 2001.

[35] Émile Havenne, Ibid.

[36] Colette Braeckman, Les Nouveaux prédateurs (version revue et augmentée), Aden, Bruxelles, 2010, p. 148.

[37] Colette Braeckman, Les Nouveaux prédateurs (version revue et augmentée), Aden, Bruxelles, 2010, pp. 122-123.

[38] Ibid, pp.139-140.

[39] Ibid, p.140.

[40] Jean-Jacques Wondo, in Les Congolais Rejettent le régime de Mobutu, op. cit, p.140.

[41] Ignacio Ramonet, Géopolitique du chaos, Paris, Galilée, 1997, p. 47.

[42] L’effet réverbère consiste à rechercher ses clefs non là où on les a perdues, mais là où il a de la lumière.

[43]Llors de sa visite pontificale en RDC (janvier 2023) le Pape a dit : « retirez vos mains de la République Démocratique du Congo ! Cessez d’étouffer l’Afrique : elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin. ».

[44] Dans son livre « La force des femmes » paru chez Gallimard, le Dr Mukwege, surnommé « l’homme qui répare ls femmes », décrit la monstruosité des violences sexuelles, contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril de sa vie. Il rêve d’une société où les mères sont reconnues comme les héroïnes qu’elles sont.

[45] Emile Bongeli Yeikelo Ya Ato, D’un Etat-bébé un Etat congolais responsable, L’Harmattan, Paris, 2023.