Entre pression populaire et vieilles habitudes : la justice congolaise à la croisée des chemins

A la faveur des nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC), les Congolais de toutes les conditions sociales et de tous les niveaux d’instruction sont désormais en mesure de suivre, chacun selon sa source (lecture d’analyses et d’articles, vidéo sur youtube, audio…), les évènements qui font l’actualité dans le monde et dans notre pays. Si au plan mondial cette actualité reste dominée par la crise sanitaire née du coronavirus, ce sont par contre les scandales de détournement de fonds publics qui sont sur toutes les lèvres, du fait, pour la première fois depuis des décennies, que la justice tente de sortir de son déni pour non seulement comprendre ce qui s’est passé mais surtout pour mettre fin à l’impunité.

Déjà, certaines grosses pointures, dont le Directeur de cabinet du Président de la République, sont détenues préventivement à la prison de Makala pendant que la justice continue son ratissage pour interroger et mettre la main sur quiconque serait trempé de quelle que manière que ce soit dans le détournement des millions de dollars sortis du trésor public pour la réalisation du programme de cent jours décidé par le Chef de l’État au début de son mandat. Selon l’opinion publique et la justice, ces fonds sortis du trésor public auraient pris la direction des comptes et des poches des exécutants des travaux et, plus grave encore, de ceux qui étaient chargés d’en faire l’affectation et la répartition. Doute et optimisme se croisent avec les regards tournés vers la justice pour qu’elle tire au clair cette affaire et, par conséquent, montre sa capacité de redorer son blason longtemps perdu. Aussi justifiés et légitimes que puissent être les doutes et les attentes des uns et des autres, le pouvoir judiciaire congolais fait face à une transmutation difficile mettant en présence les contraintes de changement et les vieilles habitudes (antivaleurs) qui lui collent encore à la peau, favorisées par la perception et l’attitude de l’opinion envers la justice et les magistrats. Ce sont tous ces aspects que la présente analyse tente de mettre en lumière au regard de notre modeste expérience dans ce corps de noblesse devenu un instrument entre les mains des plus forts.

1. Des rendez-vous manqués du changement

L’opinion publique a tendance à oublier que de toutes les institutions énumérées au chapitre de la répartition du pouvoir au sein de l’État, le pouvoir judiciaire est la seule institution dont les membres ne sont pas élus et qui survit aux mandats des animateurs des autres institutions. Logiquement, cela devrait lui garantir une indépendance suffisante lui permettant de bien accomplir sa mission de dire le droit. Tel n’a pas été malheureusement le cas lorsqu’on ne prend en compte que la Deuxième République et les deux premiers mandats de la Troisième République.

Inutile de revenir sur la structure de l’État sous la Deuxième République où, après l’institutionnalisation du MPR comme parti-État, même le pouvoir judiciaire était devenu un simple organe au service du parti. C’est pourtant sous cette période que des magistrats, pour la plupart retraités aujourd’hui, ont été scientifiquement et déontologiquement bien formés. Le service de documentation de la Cour de cassation abonde de publications doctrinales et jurisprudentielles qui font la fierté de cette période. Pour des dossiers jugés sensibles ou concernant des criminels en cravates, leur élan et leur science n’avaient principalement pour obstacle que la procédure voulue lourde qui subordonnait toute poursuite contre un cadre du MPR à l’autorisation préalable de la hiérarchie.

C’est dans ce contexte qu’intervint l’AFDL dont les espoirs sur le plan judiciaire ont été déçus. En effet, tous les « mouvanciers », même ceux qui n’avaient pas pu s’exiler et qui avaient été arrêtés par des faux libérateurs, avaient fini par négocier leur relaxation moyennant des sommes exorbitantes d’argent. A travers des mouvements de rébellion ou grâce à l’essaimage des partis et regroupements politiques, plusieurs d’entre eux ont réussi à contourner la justice et se retrouvent au sein et/ou à la tête des institutions nationales et provinciales, continuant de jouir de l’impunité. Avec leurs nouveaux alliés, ils sont très actifs dans l’instrumentalisation de la justice.

L’instrumentalisation de la justice a atteint son point culminant sous la Troisième République avec, en prélude, la révocation de 315 magistrats sous divers motifs cumulatifs indistinctement reprochés à tous, de la Cour suprême de justice et du Parquet général de la République jusqu’au tribunal de paix. « A cette époque, il fut indistinctement reproché à ces collègues : l’immoralité, la corruption, la désertion et l’incompétence. Le Décret de révocation attribuait ces conclusions au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) alors que celui-ci était rendu inopérationnel par les nouvelles autorités de l’AFDL. »[1] Le changement tant attendu a plutôt été un fiasco total du fait de la terreur et de l’intimidation qui ont été introduites dans le corps. Durant tout le règne de Joseph Kabila et malgré des lois plus claires affirmant l’indépendance de la magistrature, l’ancienneté et la compétence ont superbement cédé place au népotisme et à la clientèle pour être promu et pour occuper des postes de responsabilités. Jusqu’aujourd’hui et pour très longtemps, la justice continue à en pâtir notamment par la qualité des décisions.

Dans les rapports entre particuliers, la justice est utilisée pour humilier et soumettre les plus faibles tandis que sur le plan politique comme moyen de répression contre les adversaires. Seuls les magistrats ayant accepté cette instrumentalisation ont pu émerger financièrement et bénéficier rapidement de promotions sous le parrainage et la protection de leurs complices. Paralysé, le Conseil supérieur de la magistrature a été incapable de fonctionner comme organe de discipline des magistrats. Bien au contraire, il a laissé exercer en son sein même des individus n’ayant pas de diplômes d’études en Droit et fermé les yeux sur des abus commis à tous les niveaux, abus dignes de gangstérisme qu’on ne saurait étaler publiquement. « Des amis membres du Conseil supérieur de la magistrature nous avaient avoué que les deux têtes de la hiérarchie judiciaire (le Premier Président de la Cour suprême et le Procureur général de la République) s’étaient discrétionnairement chargées de ces dossiers. C’est ainsi que, poursuivant sa politique/spectacle, le Ministre Luzolo déclencha, avec beaucoup de publicité, une vaste opération de recrutement dont les conséquences néfastes sont aujourd’hui déplorés. Aux dires d’anciens collègues, membres du jury, plus ou moins 20% seulement des candidats méritaient d’être recrutés. Tous les moyens, y compris les espèces sonnantes et trébuchantes, étaient bons pour bon nombre de personnalités politiques, judiciaires ainsi pour des parents aux poches garnies de placer leurs protégés. Si donc il y a eu des infiltrés sans diplômes ou même à nationalité douteuse, comme dans l’armée et la police, c’est à tous ces responsables de s’expliquer, eux qui ont chapeauté le Conseil supérieur de la magistrature à l’époque et qui géraient à leur guise les promotions, les mutations et les révocations des magistrats. »[2]

2. Les scandales financiers et la pression populaire sur la justice

Nous venons de voir comment la classe dirigeante congolaise en général a pu paralyser et instrumentaliser la justice grâce à l’assurance impunité leur permettant de trahir la nation, de brader les ressources naturelles au profit des étrangers, de paupériser la population et d’humilier quiconque osait relever la tête. Le changement intervenu à la tête du pays en décembre 2018 ne pouvait être perçu que comme un espoir pour restituer à la justice sa dignité et au peuple ses droits. A chaque occasion, le Chef de l’État est revenu sur sa détermination à combattre la corruption et à ne pas s’immiscer dans l’administration de la justice.

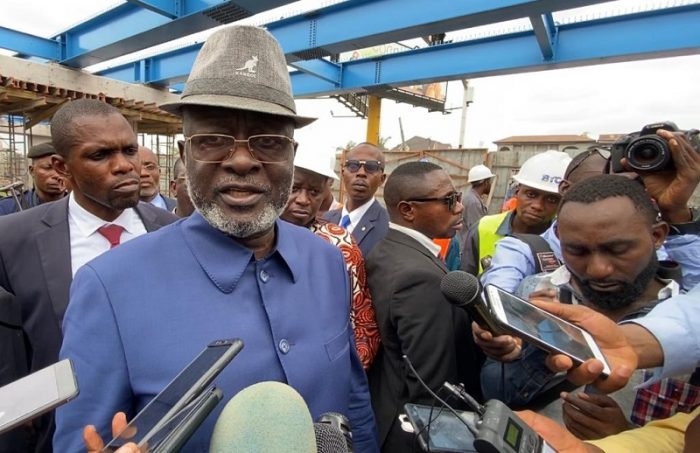

Les scandales financiers n’ont cependant pas tardé d’éclater dans l’entourage même du Chef de l’État du fait des détournements de fonds alloués à la réalisation de son programme phare de cent jours. Durant plusieurs mois, des associations de la société civile ainsi que certaines personnalités du monde politique ont en vain réclamé soit une enquête, soit carrément que la justice se saisisse d’office. Pour des considérations tout à fait partisanes, il y en a qui ont vu en ces réclamations la main noire des adversaires du Chef de l’État à qui ils prêtaient l’intention de nuire à son mandat. Il a fallu attendre la nomination de quelques animateurs du pouvoir judiciaire et surtout l’injonction faite par le Ministre de la justice aux Procureurs généraux près les Cours d’appel de Kinshasa/Gombe et Matete pour qu’officiellement enfin la justice s’ébranle et surprenne toute l’opinion publique par des arrestations de grosses pointures n’épargnant même pas le collaborateur direct du Chef de l’État qui est en même temps son allié politique, Vital Kamerhe.

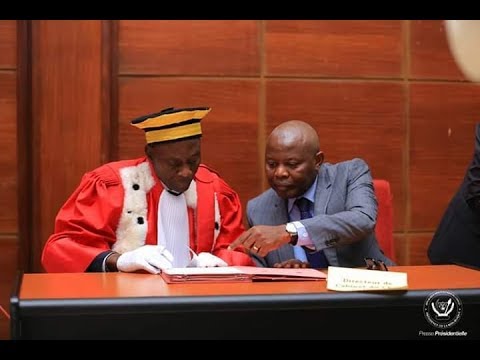

Il est important d’ouvrir une parenthèse pour informer les profanes des méandres judiciaires qu’on en est encore qu’au stade de l’instruction préparatoire durant lequel les magistrats du parquet récoltent et documentent des preuves, interrogent les suspects et les confrontent avec témoins à charge et à décharge. Tout cela pour étoffer les dossiers à présenter aux juridictions compétentes de jugement qui auront à dire le droit en condamnant ceux qui seront trouvés coupables et en acquittant ceux qui seront jugés innocents. Pour ceux qui pensent que Kamerhe et ses codétenus sont déjà condamnés, ils peuvent retenir que les tribunaux de paix et de grande instance de Matete et de Gombe, ne sont intervenus que pour régulariser la détention des suspects, conformément à la loi et laisser les magistrats des deux parquets poursuivre l’instruction préparatoire.

L’élément nouveau dans l’administration de la justice dans notre pays, c’est la pression qu’exerce le peuple sur les magistrats à travers les réseaux sociaux. En vertu de l’article 149 alinéa 3 de la Constitution : « La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. » Cette pression est notamment caractérisée par la mise en ligne des documents normalement et même légalement non accessibles au public. A cette étape de la procédure, rien ne permet encore de garantir un procès équitable tant pour le peuple congolais, qui voit chaque année des milliards de dollars prendre la direction des paradis fiscaux ou garnir les comptes de quelques individus. Toute la question est de savoir si la justice congolaise est prête, spécialement sur le plan éthique, pour faire le ménage dans la gestion de l’État en réprimant les malfaiteurs et rendant au peuple ce qui lui appartient.

3. Les vieilles habitudes sont incompatibles avec une saine justice

Comme si le Congo-Kinshasa a été un ilot habité par des hommes et de femmes aux vertus irréprochables durant les dix-huit dernières années, aucun dossier de détournement des fonds, de blanchiment des capitaux, d’évasion fiscale ou de corruption et de trafic d’influence n’a été ouvert à charge d’une autorité politique ou d’un mandataire public. L’explication est simple et se trouve dans cet adage qui dit : « Un voleur qui n’a jamais été attrapé se croit honnête. » Qui pouvait oser inquiéter ces voleurs dans la mesure où tout avait été mis en œuvre pour assurer leur impunité auprès de l’organe de la loi? Lorsqu’a surgi l’affaire dite des quinze millions, l’ancien Procureur général près la Cour de cassation avait même brandi la menace de la répression contre quiconque prenait le risque d’en faire le moindre commentaire. «Le procureur général près la Cour de cassation de la RDC interdit désormais toute interférence et déclarations sur l’affaire des 15 millions de dollars de fonds pétroliers disparus, qui fait des vagues dans le pays. Il annonce avoir été saisi de l’affaire. »[3]Depuis le début de ses fonctions jusqu’à son départ, ce magistrat n’a utilisé la répression que contre les opposants au régime et, curieusement, contre ceux qui revendiquaient l’instauration effective de l’État de droit. L’impunité ayant été ainsi garantie par celui-là même qui avait la plénitude de l’action publique, tous les prédateurs internationaux et leurs complices nationaux avaient les mains libres pour se servir sans aucune crainte d’être inquiétés.

Les uns et les autres suivent aussi très attentivement l’évolution de ces dossier-tests pour la justice congolaise sous le nouveau régime. Ils sont embusqués dans toutes les institutions, dans toutes les entreprises publiques et dans tous les partis politiques. On a vu comment certains sont prêts à secouer sans scrupules leur base ethnique pour dénoncer l’acharnement et le règlement des comptes.

Solidaires, à cause de multiples compromissions qui les lient depuis plusieurs années, ils chercheront à défendre leur peau et s’organisent certainement et discrètement pour stopper l’émancipation de la justice ou tout au moins pour empêcher que celle-ci se procure des lunettes à vision de loin qui pourraient fouiner dans leur gestion passée. A défaut de compter sur différentes alliances politiques pour stopper les poursuites, ils attendent néanmoins compter sur l’inexpérience, l’incompétence et la moralité douteuse de certains magistrats (du parquet comme du siège) pour obtenir une parodie de justice. Des faits d’une troublante coïncidence incitent l’opinion publique à demeurer en alerte permanente pour ne pas rétablir précipitamment, sur base de quelques dossiers encore en instruction, sa confiance avec l’institution judiciaire qui a été longtemps l’instrument répressif entre les mains de ses bourreaux et des prédateurs du patrimoine commun. Parmi ces faits, il sied de citer les échanges épistolaires entre le Ministre de la justice d’une part, et deux plus hauts magistrats, le Président de la Cour constitutionnelle et le Procureur général près la Cour de cassation d’une part, le déport de deux juges du Tribunal de grande instance qui avaient déjà siégé en chambre du conseil statuant en appel sur la demande de mise en liberté du Directeur général de FONER ainsi que le nouveau barème provisoire en faveur de tous les magistrats.

Par décence et par devoir de réserve, nous ne reviendrons pas sur le contenu de ces correspondances dont la propagation sur les réseaux a davantage nivelé le pays vers le bas. Nous sommes d’avis que le moment et le contexte n’étaient pas politiquement favorables pour le ministre d’annoncer aux deux responsables judiciaires sa visite des juridictions, offices et services judiciaires de la ville province de Kinshasa. En réservant à son annonce une fin de non recevoir, les deux responsables judiciaires ont sans doute perçu, mieux que n’importe qui, l’objet réel de cette visite inopportune. En effet, selon nos sources, le ministre s’est trompé de contexte en s’imaginant que le droit d’injonction que lui reconnaît la loi et dont il a fait récemment usage pour déclencher les poursuites en cours pouvait lui permettre de continuer à interférer dans l’instruction des dossiers, pour en orienter l’issue. Comme dans une querelle conjugale, le ministre est sorti du cadre de son échange initial jusqu’à étaler ses petites interventions pour des soins de santé ou de frais d’enterrement des magistrats auprès de ses collègues des finances ou du budget. Or, il ne s’agit que des droits auxquels les magistrats ont légalement droit conformément à la Loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.

Article 25

Les magistrats bénéficient d’une rémunération suffisante à même de conforter leur indépendance.

Les avantages sociaux suivants sont accordés aux magistrats :

- les allocations familiales pour le conjoint du magistrat et les enfants à charge ;

- les soins de santé pour lui-même, son conjoint et les enfants à charge ;

- l’indemnité de logement, à défaut d’être logé par l’État ;

- les allocations d’invalidité ;

- les frais funéraires pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge ;

- les frais de transport, à défaut d’un moyen de transport de l’État ;

- les frais de rapatriement ;

- le pécule des vacances.

Ce droit d’injonction ne se limite qu’à déclencher les poursuites, et ça s’arrête là. En vertu de l’article 70 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire : « Les officiers du Ministère Public sont placés sous l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet. Il l’exerce en saisissant le Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d’appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l’action publique. »

C est par contre au Procureur général près la Cour de cassation que revient le droit de surveillance et d’inspection dans les limites prévues par la même loi :

Article 73

« Le Procureur général près la Cour de Cassation a un droit de surveillance et d’inspection sur les Parquets généraux près les Cours d’appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l’office du Procureur général près la Cour d’appel ou à celui du Procureur de la République. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d’instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du Ministre de la Justice. »

Le déport des juges du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe

Sous des conditions limitativement énumérées par la loi, tout juge peut être récusé ou peut se déporter (se retirer de la composition) pour garantir l’impartialité de la décision.

Article 49 (Même loi que ci-dessus)

« Tout juge peut être récusé pour l’une des causes limitativement énumérées ci-après :

- si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;

- si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement de l’une des parties, de son avocat ou de son mandataire ;

- s’il existe une amitié entre lui et l’une des parties ;

- s’il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, dé serviteur ou d’employé entre lui et l’une des parties ;

- s’il existe une inimitié entre lui et l’une des parties ;

- s’il a déjà donné son avis dans l’affaire ;

- s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité de juge, de témoin, d’interprète, d’expert, d’agent de l’administration, d’avocat ou de défenseur judiciaire ;

- s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier du Ministère Public.»

Ce mêmes dispositions sont applicables en cas de déport, selon l’article 56 qui dispose que « Le juge se trouvant dans une des hypothèses prévues à l’article 49 de la présente loi organique est tenu de se déporter, sous peine des poursuites disciplinaires. » Le Conseil supérieur de la magistrature devrait poursuivre ces deux juges pour qu’ils disent dans quel texte de loi ils ont trouvé la pression extérieure comme motif de leur déport. Nous pensons, quant à nous, que pour des raisons inavouées qui leur sont propres et contraires à l’éthique, ces juges ont manqué le courage de s’assumer et d’assumer leur indépendance.

Les jours passés, un nouveau barème qualifié de provisoire, nettement avantageux pour les magistrats, a circulé sur les réseaux sociaux. Dans sa correspondance adressée en réplique au Président de la Cour constitutionnelle le Ministre de la justice en fait état en ces termes : « Tout récemment, à partir de mon Cabinet et en collaboration avec de Hauts magistrats et des syndicalistes nous avons réussi à mettre fin à la grève déclenchée dans notre famille judiciaire (je crois intimement à ce vocable) et à obtenir le relèvement du revenu des magistrats (dès ce mois d’avril à un niveau qui correspond au contexte de l’heure). » Il convient de rappeler que les magistrats, comme les professeurs de l’Université de Kinshasa venaient de suspendre leur mouvement de grève quelques de temps avant que les premières mesures barrières soient prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. « La grève des magistrats affiliés au Syndicat autonome des magistrats du Congo (SYNAMAC) a débuté le 10 février dans plusieurs provinces de la RDC. Ils réclament l’amélioration des conditions salariales et s’opposent au prélèvement de l’impôt professionnel sur les rémunérations tel qu’appliqué actuellement.

Le SYNAMAC a appelé le Premier ministre à appliquer le nouveau barème salarial des magistrats tel qu’il lui avait été transmis par le Conseil supérieur de la magistrature. »[4] Certes, en tant que membres d’une grande institution, les magistrats ont droit à un traitement digne de la noblesse de leur carrière. D’où la question pertinente ci-après : « Y a-t-il un lien entre ce traitement de faveur envers les magistrats et les dossiers en cours dans les parquets ou une simple coïncidence?

Conclusion

Comme tous les peuples du monde, les Congolais aspirent au bien-être justifié à plus forte raison par les immenses ressources naturelles que regorgent le sol et le sous-sol du pays. Mais ce bien-être ne peut être rendu possible qu’avec le concours d’une justice égale pour tout le monde, qui oblige chacun à rendre compte de ses actes et à sanctionner les fautifs avec la rigueur de la loi. Longtemps accusée de favoriser l’impunité, la justice congolaise, sous la pression de l’opinion publique, tente de s’engager dans la voie du changement. Les obstacles pour y parvenir sont plus nombreux et nous en avons épinglé quelques uns. C’est pourquoi, tout en encourageant ceux qui se distinguent par leur courage et leur probité, le peuple congolais doit garder à l’esprit que des brebis galeuses sont nombreuses et éparpillées dans toutes les juridictions et dans tous les parquets. Au cours des années antérieurs, des individus sans diplômes d’études en Droit ont même été recrutés profanant ce corps d’excellence tandis que des promotions et autres postes de responsabilité ont été confiés jusqu’à ce jour à des non méritants. Si les différents dossiers ouverts et ceux à ouvrir n’aboutissent pas à des sanctions dissuasives et intimidantes prises contre les fautifs hors de tout doute raisonnable, le Congo aura raté pour très longtemps son entrée dans un État de droit. Par conséquent, il revient au Conseil supérieur de la magistrature, dont les assises devront avoir lieu après la crise sanitaire, de jouer correctement son rôle pour faire le ménage dans le corps et offrir à la nation les bases solides du développement durable.

Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend

Juriste & Criminologue / Administrateur adjoint de DESC

Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend est licencié (master) en droit de l’Université de Kinshasa. Il est détenteur d’un diplôme de criminologie à l’université de Montréal et d’un diplôme des Relations industrielles et gestion des ressources humaines à l’université du Québec en Outaouais, au Canada. Jean-Bosco Kongolo a connu une riche carrière professionnelle dans la magistrature congolaise. Il a été successivement substitut du Procureur de la République, Juge de grande instance, Président du tribunal de paix et Conseiller de Cour d’appel. Il a fini par démissionner volontairement de la magistrature pour éviter de se mêler aux antivaleurs et à la corruption qui gangrènent la justice congolaise. Au Canada, il a mis son expertise au service du ministère de la Sécurité publique au sein des services correctionnels du Québec.

Références

[1] Kongolo, JB, 2018 : Des magistrats sans diplômes au Congo-Kinshasa : qui les as recrutés?, In http://afridesk.org/magistrats-diplomes-congo-kinshasa-a-recrutes-jb-kongolo/.

[2] Idem.

[3] Voaafrique.com, 19 septembre 2019, In https://www.voaafrique.com/a/le-procureur-g%C3%A9n%C3%A9ral-pr%C3%A8s-de-la-cour-de-cassation-saisi-de-l-affaire-de-15-millions-disparus/5087428.html.

[4] Radio Okapi, 24/02/2020, In https://www.radiookapi.net/2020/02/24/actualite/societe/rdc-les-magistrats-suspendent-leur-greve.

2 Comments on “Entre pression populaire et vieilles habitudes : la justice congolaise à la croisée des chemins – JB Kongolo”

GHOST

says:Monsieur Jean Bosco K@

Nous attendons une analyse « constitutionnelle » dans l´affaire de « cent jours ».. Ce que nous ne comprenons pas pourquoi la Cours Constitutionnelle ne se prononce pas dans cette affaire où le président Felix a tout simplement commis une « ursupatiion de pouvoir » en faisant de son admnistration (présidence de la République) une sorte de « gouvernement » où le directeur du cabinet devenait un « premier ministre » capable de donner des ordres á la Banque centrale pour decaisser des millions de $.. des devises dont le pays a si grand besoin.

Ne faut-il pas commencer par comprendre comment le président Felix pouvait « remplacer » le gouvernement et lancer un programme politique.. et pire faire financer ce projet sans l´avis de l´autorité budgétaire qu´est le Parlement ?

Salutations et voeux de santé !

acier inoxydable mitigeurs

says:Impressionnant! Merci pour l’article