La révision de la Constitution: Un débat mal posé |

Par Marcellin Lukusa

L’article soumis ici à l’analyse et la critique se veut modestement être une contribution au débat concernant la question de la révision de la Constitution de la RD Congo. Nous avons librement fait le choix de n’aborder que les aspects juridiques de la question, les aspects politiques seront abordés dans un autre article.

Cette question de la révision constitutionnelle qui divise actuellement le microcosme politique congolais et doit sans doute occasionner de longues nuits blanches aux état-majors de la classe politique, est d’une importance majeure et mérite donc que nous nous y penchions avec attention.Toute l’importance de la question vient du fait que la révision constitutionnelle, en plus de faire partie du corps même de la Constitution, est évoquée dès l’exposé des motifs ayant présidés à sa rédaction. Autrement dit, le constituant a trouvé la question à ce point cruciale qu’il a jugé utile de la glisser parmi les quatre motifs fondamentaux qui ont conduit à l’élaboration de notre Constitution.

Nous aborderons la question en deux mouvements. Dans un premier temps, nous exposerons le dispositif de la révision dans l’ordonnancement juridique congolais et ceci dans le but d’éclairer le lecteur sur la volonté et la démarche du constituant. Et dans un second temps, nous discuterons de la question spécifique de la révision des matières prévues dans l’article 220.

I. Le dispositif de la révision en droit constitutionnel congolais

Quelques remarques s’imposent d’emblée, concernant la manière dont la question est souvent abordée dans la presse et par une partie de la classe politique. Il convient d’en toucher rapidement un mot avant d’entrer dans le vif du sujet. Il est fréquent, en effet, d’entendre parler au sujet de la révision, des dispositions rigides de la Constitution qui ne peuvent faire l’objet d’aucune révision et ce par opposition aux dispositions souples qui elles seraient susceptibles de révision. Je trouve cette formulation peu heureuse. Elle tire en effet son inspiration d’une classification constitutionnelle traditionnelle, faite entre les Constitutions dites rigides et les Constitutions souples. Or rigide en droit n’a jamais voulu dire « non révisable », mais simplement que les mécanismes conduisant à la révision sont lourds à mettre en œuvre. Par analogie, l’utilisation ici du terme »rigide » pourrait laisser penser que les articles dits rigides de notre Constitution sont en définitive, susceptibles de révision.

Les formules » articles verrouillés » ou « articles bloqués » de la Constitution posent également problème. Parce que si les articles en question sont verrouillés ou bloqués, c’est que par principe, ils peuvent être déverrouillés ou débloqués exactement comme les cartes sim de nos téléphones. La formule du Président du Sénat congolais qui parle lui des articles intangibles de la Constitution, me semble plus appropriée.

Mais ne nous perdons pas dans un débat sur les bonnes ou moins bonnes formulations, recentrons-nous sur l’essentiel: Que prévoit notre Constitution en matière de révision. En cette matière la Constitution prévoit un principe celui de la révision (article 218 de la Constitution) et deux types de limites (articles 219 et 220 de la Constitution).

a. Du principe de la révision constitutionnelle (art 218)

La Constitution congolaise de 2005 consacre le principe de la révision constitutionnelle. Celle-ci est établie par son article 218 qui répond par la même occasion aux questions « qui, pourquoi et comment » la question du « quand » est quant à elle abordée incidemment par l’article 219.

La question du « qui » détermine qui peut prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle en RDC. Il y a ici trois types d’acteurs prévus: les acteurs de l’Exécutif ici entendus le Président de la République et le gouvernement. Les acteurs du pouvoir législatif, les sénateurs et les députés. Et dernier type d’acteurs, le peuple congolais se prononçant par pétition.

La question du « pourquoi » soulève quant à elle le problème du bien fondé de la révision. Sur cette question la Constitution prévoit que les deux chambres se prononce chacune à la majorité de ses membres sur le bien fondé de la révision constitutionnelle.

La question du « comment » s’appesantit sur les voies pour aboutir à une révision. Celle-ci peut passer principalement par la voie référendaire, c’est à dire le peuple se prononçant sur la révision par référendum. Mais elle peut accessoirement passer par la voie parlementaire. Les deux chambres se réunissant en effet en Congrès pour approuver ou non la révision.

b. Des limites à la révision constitutionnelle

Si la Constitution de 2005 établit le principe de la révision constitutionnelle, elle en marque aussi les limites. Le constituant a prévu en la matière deux types de limites.

Le premier type de limites sont des limites d’ordre circonstanciel. Elles sont consacrées par l’article 219. Le constituant a en effet, proscrit toute révision de la Constitution lorsque la République se trouve dans trois types d’état: l’état de guerre, l’état d’urgence et l’état de siège. A ceci il a prévu deux autres circonstances particulières. C’est lorsque le président de la République dirige « Ad intérim » et lorsque le Parlement ne peut pas se réunir librement. Par cet article le constituant aborde donc comme nous l’avons évoqué plus haut la question du « quand » réviser.

Le second type de limites est celui qui pose le plus problème. Il s’agit des limites d’ordre matériel. En d’autres mots, le constituant a proscrit de manière formelle et catégorique toute révision constitutionnelle dès lors que celle-ci touche à certaines matières clairement définies à l’article 220 de la Constitution. Celle-ci dispose, en effet dans son alinéa premier :« La forme républicaine de l’État, le suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance de la justice, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ».

Deux autres matières sont reprises dans le second et dernier alinéa de l’article 220. C’est lorsque l’initiative révisionnelle a pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ainsi que les prérogatives des provinces et entités territoriales décentralisées.S’il est donc indiscutable que la Constitution a consacré le principe de la révision constitutionnelle, il est également indéniable qu’elle a tenu à lui fixer des limites et donc à lui prescrire un champ au-delà duquel toute révision n’est simplement pas possible.

Cependant des voix se sont levées pour prétendre contre toute raison que les matières prévues à l’article 220 sont susceptibles de révision notamment par voie référendaire. Nous allons nous pencher dans la seconde partie de notre réflexion sur ces prétentions et leurs appuis juridiques.

II. Des tentatives de révisions constitutionnelles par la majorité au pouvoir

La majorité au pouvoir à Kinshasa tente par tous les moyens de réviser la Constitution. Ces tentatives ont pris corps à travers le dépôt d’un projet de loi portant révision de l’article 197 de la Constitution. Tandis que les tentatives de révision de l’article 220 ne sont pour le moment que de simples prétentions. Nous traiterons de la question cruciale de la révision de l’article 220 et nous aborderons ensuite les autres tentatives de révision, notamment celle évoquée ci-haut à propos de l’article 197.

a. La délicate question de la révision de l’article 220 de la Constitution

Cet article ayant déjà fait l’objet d’une présentation précédemment, il n’est donc pas nécessaire d’y revenir, sauf peut-être pour dire qu’il exclut pour les matières qu’il mentionne toute possibilité de révision. En effet concrètement comment se pose le problème. Le professeur de droit André Mbata de l’université de Kinshasa, l’explique mais pas toujours avec bonheur. Voici ce que nous pouvons en dire. L’initiative de la révision ne peut prendre que trois formes: Elle peut-être initiée sous forme de projet de loi lorsqu’elle émane de l’Exécutif, sous forme de proposition de loi lorsqu’elle émane du Législatif, et enfin sous forme de pétition lorsqu’elle émane d’une partie du peuple congolais ( 100000 personnes).

Lorsque la personne qui veut initier la révision a devant elle, soit un projet de loi, soit une proposition de loi soit encore une pétition portant révision de la Constitution. Elle doit vérifier simplement si le texte en question entre bien dans le champs de l’article 218 de la Constitution qui établit le principe et les mécanismes de la révision constitutionnelle. Si le texte n’entre pas dans le champs de cet article mais est atteint par une ou plusieurs limites prévues aux articles 219 et 220 d’emblée la révision n’est pas possible, puisque le texte est sorti du champ de la révision. C’est comme tenter de jouer un coup franc hors des limites d’un terrain de football. Ce n’est tout simplement pas possible.

Néanmoins, contre cette évidence se sont levées des voix et pas des moindres notamment celle du Président de l’Assemblée Nationale congolaise, celle du porte parole du gouvernement, celle du ministre de l’intérieur, j’en passe et des meilleurs, pour prétendre que la majorité au pouvoir pourrait initier une révision de l’article 220. Aucun d’entre eux en dehors du porte parole du gouvernement, n’a avancé à l’appui de ses prétentions, un argumentaire juridique précis.En effet celui-ci pour appuyer ses thèses a évoqué à plusieurs reprises en conférence de presse et encore il y a deux mois à New York, la théorie de « l’acte contraire »: ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire.

La théorie de l’acte contraire

Il est assez parlant que le gouvernement par la voix de son porte-parole n’ait trouvé que ce seul artifice juridique à l’appui de son argumentaire révisionnel. C’est mince et quelque peu tiré par les cheveux. En effet, cette théorie quelque séduisante et logique qu’elle puisse paraître de prime abord, n’est certainement pas opérante en l’espèce.

La théorie de l’acte contraire ou encore du parallélisme des actes, dite aussi théorie du parallélisme des compétences, est en premier lieu une théorie jurisprudentielle c’est à dire n’ayant aucun appui textuel ni en droit congolais, ni en droit français d’où il est tiré, sinon les intéressés se seraient empressés de le brandir. Et en deuxième lieu, cette théorie fait partie de l’ordre administratif et non de l’ordre constitutionnel. Et enfin, elle fait référence non au peuple mais à la puissance publique. De quoi s’agit il ? Une jurisprudence unanime autorise dans le cas où aucune autorité n’a été désignée pour la modification ou le retrait d’un acte autrement dit pour y mettre fin, que l’autorité qui avait compétence pour prendre l’acte soit également celle qui a autorité pour le modifier ou y mettre un terme. Ce cas s’observe le plus souvent en droit administratif lorsque aucune autorité publique n’a été désignée pour mettre fin aux fonctions d’une personne. La jurisprudence permet à celui qui a pris l’acte de nomination d’abroger l’acte qu’il avait pris.

Certaines personnes veulent voir étendue, par la magie de ce débat, cette théorie de droit administratif au droit constitutionnel. Ils prétendent que si le peuple a pris un acte, le peuple est qualifié pour le modifier ou pour l’abroger. Je m’inscris en faux contre cette argumentation.

Sans même évoquer les raisons qui nous ont poussé ci-haut à rejeter la théorie de l’acte contraire, notamment le fait qu’elle n’a jamais été élevée nulle part en principe constitutionnel et qu’elle n’a aucune base textuelle connue dans l’ordonnancement juridique congolais, je veux démontrer que le peuple ne peut pas dans tous les cas défaire ce qu’il a fait, et ce pour des raisons de sécurité juridique évidente qui semble pourtant échapper au gouvernement congolais.

Limite de la théorie de l’acte contraire

Le peuple congolais en adoptant la Constitution de 2005 se l’est appropriée et, est par ce simple fait considéré désormais comme le constituant originel. Or ce constituant a choisi librement que la Constitution congolaise ne peut être modifiée, y compris par lui-même, d’une part dans certaines circonstances ( art 219) et d’autre part dans certaines matières limitativement énumérées (art 220). Si il avait souhaité conserver la possibilité de réviser ces deux articles, il l’aurait mentionné. Ce qu’il n’a pas fait. Et d’ailleurs, s’il l’avait fait ceci aurait été un non sens, puisqu’il aurait vider les deux articles de leurs substances et les auraient rendu superfétatoires.

Qu’est ce que ceci implique ? Ceci implique que le peuple congolais en tant que constituant originel s’est librement départi d’une prérogative qui est la sienne celle de réviser dans l’avenir la Constitution dans les circonstances et cas prévus par les articles précités. Ce qui est d’une grande banalité en droit. En effet, dans cette matière, un sujet de droit, et le peuple congolais en est un, peut librement choisir de se priver ou de se départir d’une prérogative qui est la sienne pour l’avenir.

Un exemple en droit privé nous permettra de le comprendre. Supposons qu’un père décide de faire adopter un de ses enfants. Il s’est par ce simple fait départi d’une prérogative qui est la sienne d’exercer son droit parental sur l’enfant en question dans le futur. Ce qui veut dire, que ce père ne pourra plus dans l’avenir prétendre, en vertu de l’acte contraire, revenir sur sa décision et vouloir exercer à nouveau son autorité parentale sur l’enfant adopté. Si le droit le permettait, cela plongerait la société dans une grande insécurité juridique. De même réviser une seule matière de l’article 220 nous plongerait dans une incertitude constitutionnelle grave.

Il est donc évident que l’argument juridique avancé par le gouvernement congolais par la voix de son porte-parole, est une voie sans issue.

b. La révision de l’article 197

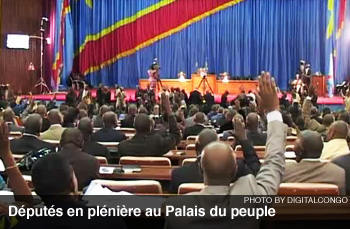

Ainsi que nous l’avons indiqué ci-haut, la révision de notre Constitution vient de prendre corps lors de la rentrée parlementaire avec le dépôt d’un projet de loi portant révision de l’article 197 de la Constitution. Ce projet a pour but de modifier le mode d’élection des députés provinciaux. Dans les faits, il s’agit de le faire passer du suffrage universel direct à un scrutin au suffrage indirect pour des raisons semble-t-il de budget. Une partie de la classe politique s’y est farouchement opposée. L’opposition dite institutionnelle a posé un acte fort en boycottant les débats prévus à ce propos à l’Assemblée Nationale.

La démarche du gouvernement congolais est concevable constitutionnellement. Légalement rien ne s’oppose à un amendement de l’article 197. Celui-ci ne faisant pas partie des dispositions dites intangibles de la Constitution.

Cependant ce projet se bute essentiellement à des objections d’abord d’ordre juridiques, ensuite d’ordre politiques et morales.

La principale objection juridique est celle qui a été reprise en chœur par l’opposition et une bonne partie de la société civile. Qui estiment que ce projet réduit les droits du peuple, en ce qu’il ne lui permet plus d’élire ses représentants provinciaux directement. Mais ne lui laisse que le droit de se choisir de grands électeurs. Une telle réduction des droits du peuple contrevient incontestablement à l’article 220 de la Constitution qui « interdit formellement toute révision qui a pour effet ou pour objet de réduire les droits et libertés de la personne ».

Cet argument juridique est à lui seul suffisant pour rejeter la démarche du gouvernement. Il n’appelle normalement pas de commentaires. Mais nous tenons néanmoins à dire ceci. L’article 218 de la Constitution qui gouverne « la révision constitutionnelle » impose que les deux chambres parlementaires se penchent sur la question du « bien fondé de toute révision ». Le gouvernement congolais a avancé des raisons budgétaires pour réclamer la révision de l’article 197 de la Constitution.

Mais il nous semble que la Constitution qui est un cadre structurant de la nation, ne devrait pas subir des modifications suite à des problèmes conjoncturels relatifs en l’espèce à des questions de budget. La Constitution fait partie de ce qui est structurel et le budget de l’État de ce qui est conjoncturel. Les deux ne font pas bon ménage. Et pour cette seconde raison aussi, je crois que la démarche du gouvernement ne devrait pas être accueilli.

Sur le plan politique et moral, la tentative de révision pose également problème dans la mesure où elle intervient à quelques encablures des élections provinciales en question. A proprement parler, elle n’est séparée des dites élections que d’une année et demie. Ce qui équivaut à changer les règles du jeu avant une compétition. Une tradition républicaine constante dans les pays démocratiques le condamne. La morale le réprouve.

Marcellin LUKUSA

Juriste et politiste – Diplômé de l’université Jules Verne D’Amiens en France

4 Comments on “Doctrine – La révision de la Constitution : un débat mal posé – Marcellin Lukusa”

Musavuli

says:Merci Marcellin Lukusa pour ce texte d’une grande clarté. J’attends de vous lire sur les aspects politiques du débat constitutionnel en cours.

LUKUSA Marcellin

says:Merci chers amis pour vos commentaires qui m’encouragent et me vont droit au cœur. Nous nous devons d’unir nos forces pour dire « NON » au coup d’Etat constitutionnel qui se prépare dans notre pays.

Nsumbu

says:Merci cher Compatriote Lukusa de cet exposé juridique précis sur la matière de la « révision constitutionnelle », générale et particulière dans le cas de notre pays : on ne peut mieux dire aujourd’hui que les arguments juridiques imparables s’accumulent contre les tentatives en cours !

Une digression sans objet assurément, vous en connaissez mieux que moi : je croyais que la révision passait toujours par le Congrès approuvée aux « trois cinquièmes » mais vous faites un distinguo que je ne pouvais me faire en profane entre le « pourquoi » qui s’applique sur son « bien fondé » et obtenu lorsque chacune des deux chambres se prononce « à la majorité » et le « comment » qui s’appesantit, dites-vous, sur les voies pour y aboutir et peut passer par la voie référendaire à la charge du peuple ou par la voie parlementaire en Congrès…

Encore merci et bravo Mr Lukusa : pour moi tout fait nombre et plus ils sont bons, plus tous ces arguments juridiques (et constitutionnels) sont complémentaires pour annihiler les défenses des constitutionnalistes apprentis-sorciers…

Quant aux aspects politiques, je ne peux guère les imaginer ne pas souligner davantage le parti-pris « corporatiste » de ceux qui ont pris l’initiative de cette opération…

Severin GUNUMANA

says:Merci Marcellin pour cette analyse juridique que, du reste, je partage.

Juriste de formation, je ne peux être qu’admiratif de ton analyse objective et logique.

Quand je pense qu’un éminent professeur de droit constitutionnel avait à son temps soutenu que la conférence nationale était égale à la conférence constitutionnelle, je ne peux plus m’étonner qu’un autre professeur soutienne le contraire de ton analyse. Oh notre ventre quand tu nous tiens!

Bien de choses à toi, j’attends comme les autres le volet politique qui sera sans doute aussi croustillant que celui que tu nous as servi.

SGS