L’invasion russe en Ukraine ne cesse d’occuper l’essentiel de l’actualité internationale et des commentaires dans tous les sens. Loin d’être une analyse exhaustive sur une crise complexe et multifactorielle que d’aucuns tendent abusivement à réduire à une guerre de la Russie contre l’OTAN (ou l’Occident), la présente analyse s’efforce d’en déceler les caractéristiques militaires et géopolitiques essentielles afin d’en comprendre les enjeux dans un modeste but de déconstruire certaines idées-reçues fondées sur des perceptions que sur des données factuelles.

C’est quoi une puissance ?

La puissance reste le concept de référence prédominant dans les relations internationales ainsi que dans les domaines stratégique et sécuritaire. Cependant, des tentatives de définition de cette notion polysémique n’ont pas manqué de susciter des controverses et polémiques, et ne font pas l’unanimité scientifique. Le difficile débat sur la définition de la notion de puissance porte sur le point de savoir si l’on peut encore parler de « la » puissance dans un sens général ou s’il est préférable de s’attacher à une conception plus hétérogène de la puissance, comme un ensemble de capacités différenciées et relatives[1].

Raymond Aron définit le concept « puissance » en ces termes : « Au sens le plus général, la puissance est la capacité de faire produire ou détruire. (…) J’appelle puissance sur la scène internationale la capacité d’une politique d’imposer sa volonté à d’autres unités. En bref, la puissance politique n’est pas un absolu mais une relation humaine. »[2]

Thierry de Montbrial a simplifié cette définition en disant que « nous appelons puissance la combinaison du potentiel et du passage à l’acte[3]. Joseph S. Nye, de son côté, parle de hard power. Pour cet analyste américain, la puissance traditionnelle se réfère à ces éléments tangibles quasi visualisables que sont notamment les forces armées.

Bertrand Badie quant à lui appelle à une relecture de la notion de puissance laquelle, sans disparaître, change de sens, et donc de statut. « Elle devient capacité de faire ou de défaire l’événement, lui-même de plus en plus rebelle à la loi du plus fort, de modifier l’agenda, de structurer cette insécable globalité qui fait le nouvel ordre mondial »[4].

Susan Range suggère enfin la notion de « puissance structurelle », qui est une synthèse entre la conception statique de la puissance et une conception trop relationnelle. La puissance n’est plus un absolu mais un concept interactif et dynamique. Cette perspective signifie qu’une position dominante dans un secteur donné ne garantit nullement « la » puissance[5]. De même, être capable d’intervenir militairement n’importe où ne suffit plus, il faut également savoir séduire. La puissance s’exprimerait donc dans la capacité à agir sur plusieurs sous-systèmes à la fois et à passer facilement de l’un à l’autre sans être jamais complètement dépendant dans un sous-système donné.

Dans le système classique, sans être des facteurs suffisants, l’industrie et la technologie contribuent de façon déterminante à la hiérarchie mondiale et au classement des nations. Couplée au besoin militaire, l’économie s’articule autour de la production massive de biens technologiques de destruction poussée par la demande militaire. Pour parvenir à maintenir ou composer leur supériorité, les États mettent en place des systèmes d’innovation contrôlés par eux et centrés sur cet objectif. Il y a donc une corrélation entre recherche de la puissance, centralisation étatique et mise en œuvre de moyens industriels et technologiques. De 1945 à 1990, (mais on pourrait dire 1870-1990), ce modèle est le modèle dominant. La dimension militaire le structure[6].

La puissance militaire dépend d’une péréquation entre deux variables : le format de forces armées d’une part; la qualité de ces dernières d’autre part. Si l’on se contente de prendre uniquement en compte le format, comme le souhaitent bon nombre de profanes, le risque est grand de bâtir des hiérarchies militaires en trompe l’œil : lors de la guerre du Golfe de 1991, l’Irak avait été qualifié de quatrième puissance du monde, classement que son « ordre de bataille » théorique pouvait alors justifier, mais que l’entraînement insuffisant de ses soldats, la qualité discutable de ses matériels pléthoriques et la science opérative questionnable de son état-major rendaient illusoire[7].

En définitive, la puissance militaire est donc une convergence entre les systèmes d’armes et les systèmes d’hommes et qu’elle ne saurait être réduite à une simple « stratégie des moyens ».

Poutine, maître du jeu d’échecs dans l’Eurasie ?

L’Eurasie – l’espace géographique comprenant l’Europe et l’Asie et où vivent 75 % de la population du monde – où se concentrent la majeure partie des ressources ainsi que les deux tiers de la production mondiale – est, selon Zbigniew Brzezinski, ancien Conseiller influent de Jimmy Carter, le cœur du grand échiquier géopolitique mondial. Une grande partie (du jeu d’échec) délicate aux conséquences importantes se joue actuellement dans la zone que Brzezinski dénomme (depuis les années 1990) les « Balkans d’Eurasie » : Turquie, Caucase, Iran, Afghanistan, Asie centrale, régions aux problèmes ethniques complexes mais dont la Russie devra être graduellement repoussée. Pour Brzezinski, la partie qui se joue dans le pourtour de la Russie n’est plus l’endiguement de la guerre froide (politique de containment du communisme) mais le refoulement (roll back) ou l’isolement de la Russie[8]. Dès lors, l’Eurasie demeure aux yeux de l’OTAN (Etats-Unis et ses alliés européens), l’échiquier sur lequel se déroule le combat stratégique de la primauté globale. On peut comparer la géostratégie – c’est-à-dire la gestion de la stratégique – à une partie d’échecs. Toutefois, l’échiquier, à l’ovale imparfait, implique tout un ensemble de joueurs, chacun d’entr’eux détenant une série de pièces – et donc un capital de puissance – différente[9].

Ainsi, dans cette perspective stratégique américaine, la Russie reste un joueur de premier plan, malgré sa lente mutation de l’époque postcommuniste. Sa seule existence exerce une influence majeure sur les nouveaux Etats indépendants de l’ex Union Soviétique. La Russie a de hautes ambitions géopolitiques qu’elle exprime de plus en plus ouvertement. Dès qu’elle aura recouvré ses forces, prophétisait Brzezinski en 1997, l’ensemble de ses voisins, à l’est et à l’ouest, devront compter avec son influence[10]. C’est ce qui arrive depuis que Vladimir Poutine est aux commandes de ce pays[11] et la récente invasion de l’Ukraine en témoigne largement.

Le président russe, Vladimir Poutine, a retenu la leçon donnée par Brzezinski et l’a bien intégrée dans sa politique extérieure. L’URSS n’existe plus, tandis que, selon Poutine, l’idée américaine, formulée à l’époque par Brzezinski, du « cordon sanitaire autour de la Russie » et la volonté de son affaiblissement demeurent. Et il n’a pas vraiment tort. Le président russe affirme haut et clair : « Pour les Russes, aussi longtemps que l’objectif sera une Russie faible, il sera difficile de trouver un terrain d’entente. » D’ailleurs, le phénomène Poutine représente la réponse à cette attitude. Si l’Occident veut affaiblir la Russie, celle-ci lui oppose : « On ne recule plus. On réagit. On réalise notre doctrine Monroe[12]. Toute intervention européenne dans les affaires du continent sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix de la Russie[13]. « Si on pense à la Russie comme ennemi en puissance, la Russie va se protéger. Si on pense à la Russie comme partenaire et alliée, d’autres horizons s’ouvrent », avertissait-il[14]. C’est toute la doctrine stratégique de Poutine résumée dans ces quelques déclarations qui permettent d’expliquer les événements en cours.

Quelle puissance militaire de la Russie dans un monde multipolaire ?

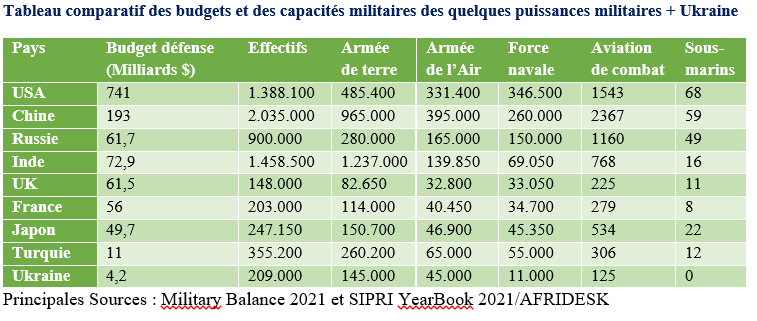

Brzezinski, encore, considère que le monde d’aujourd’hui est et n’est pas multipolaire. C’est un monde dans lequel coexistent des puissances régionales significatives, dont certaines pourraient un jour devenir des puissances mondiales. Dès lors, la Chine, le Brésil, la Russie et l’Inde ne peuvent pour l’instant être des puissances mondiales. En effet, être une puissance mondiale implique d’être une puissance mondiale dans quasi tous les secteurs et être capable d’agir simultanément de façon présente militairement sur les quatre coins du monde. Ce que ni la Chine encore moins la Russie ne sont pas encore capables actuellement. Le seul facteur économique ne suffit pas à lui seul pour conférer pour l’instant à la Chine le statut d’une puissance mondiale. De même le seul facteur militaire est insuffisant pour élever la Russie au rang d’une puissance mondiale que fut l’URSS[15]. A titre comparatif, l’ensemble des budgets militaires des pays européens occidentaux s’est élevé en 2020 à 300 milliards de dollars, soit 15 % des dépenses militaires mondiales, ce qui représente 4,5 fois plus que le budget militaire de la Russie. Au total, les dépenses militaires actuelles des États-Unis et des pays européens occidentaux s’élèvent donc à 1066 milliards de dollars, soit 54 % des dépenses militaires mondiales, ce qui représente 16 fois plus que les dépenses militaires de la Russie. Il faut relever que parmi les pays occidentaux européens, chacun des budgets du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne atteignent en moyenne 82 % du budget militaire russe. Face à ces chiffres, on peut donc relativiser la « puissance militaire » de la Russie. Elle a certes une certaine capacité de nuisance pour ses voisins régionaux, mais il s’agit aussi de prendre en compte les coûts élevés des opérations extérieures russes, principalement en Syrie, ainsi que ceux des programmes balistiques et nucléaires. Il faut aussi rappeler que la Russie a connu depuis 2014 une baisse sensible de son PIB, ce qui semble expliquer les diminutions récentes de ses dépenses militaires au cours de ces quatre dernières années[16].

Le chercheur chinois Hai Ping proposait dès 1998 de hiérarchiser les armées mondiales suivant l’équation suivante : La puissance Militaire = La capacité des forces armées + la technologie militaire et les capacités de l’industrie d’armement + les capacités globales du pays, en croissance économique. Une combinatoire qualitative qui est plus ou moins intériorisée par tous les acteurs majeurs des relations internationales.

Cependant, après le déclin de l’URSS et la descente aux enfers de la Russie dans les années Eltsine, l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000 a amorcé une montée en puissance militaire impressionnante de la Russie. Les dépenses militaires de la Russie vont accroitre jusqu’à atteindre un pic en 2016 avec 80 milliards de dollars, pour diminuer les années suivantes et se situer à 66,8 milliards en 2020, contre 766 milliards pour les États-Unis, soit respectivement 3,4 % et 39 % des dépenses militaires mondiales[17].

La course à la dissuasion nucléaire

La course à la dissuasion nucléaire

Selon SIPRI YearBook 2021, Début 2021, 9 États : États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord – possédaient environ 13 080 armes nucléaires, dont 3 825 étaient déployées avec des forces opérationnelles. Environ 2 000 d’entre elles sont maintenues en état d’alerte opérationnelle élevée[18].

Les États-Unis ont déployé de nouvelles ogives à faible rendement sur leurs sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et avancé dans la mise en service d’un nouveau missile de croisière à lanceur d’engins (SLCM). La Russie a ajouté un quatrième SNLE de la classe Borei à sa flotte et augmenté le nombre de ses missiles balistiques intercontinentaux Yars et Avangard, de ses SLCM Kalibr d’attaque terrestre et de ses missiles à courte portée Iskander.

Les autres États dotés de l’arme nucléaire ont des arsenaux considérablement plus petits, mais tous développent ou déploient de nouveaux systèmes d’armes ou ont annoncé leur intention de le faire. La Chine modernise et étend considérablement son arsenal. L’Inde et le Pakistan semblent également renforcer leurs stocks. La Corée du Nord renforce son programme nucléaire militaire, élément central de sa stratégie de sécurité nationale, bien qu’en 2020, elle n’ait procédé à aucun essai d’armes nucléaires ou de vecteurs de missiles balistiques à longue portée[19].

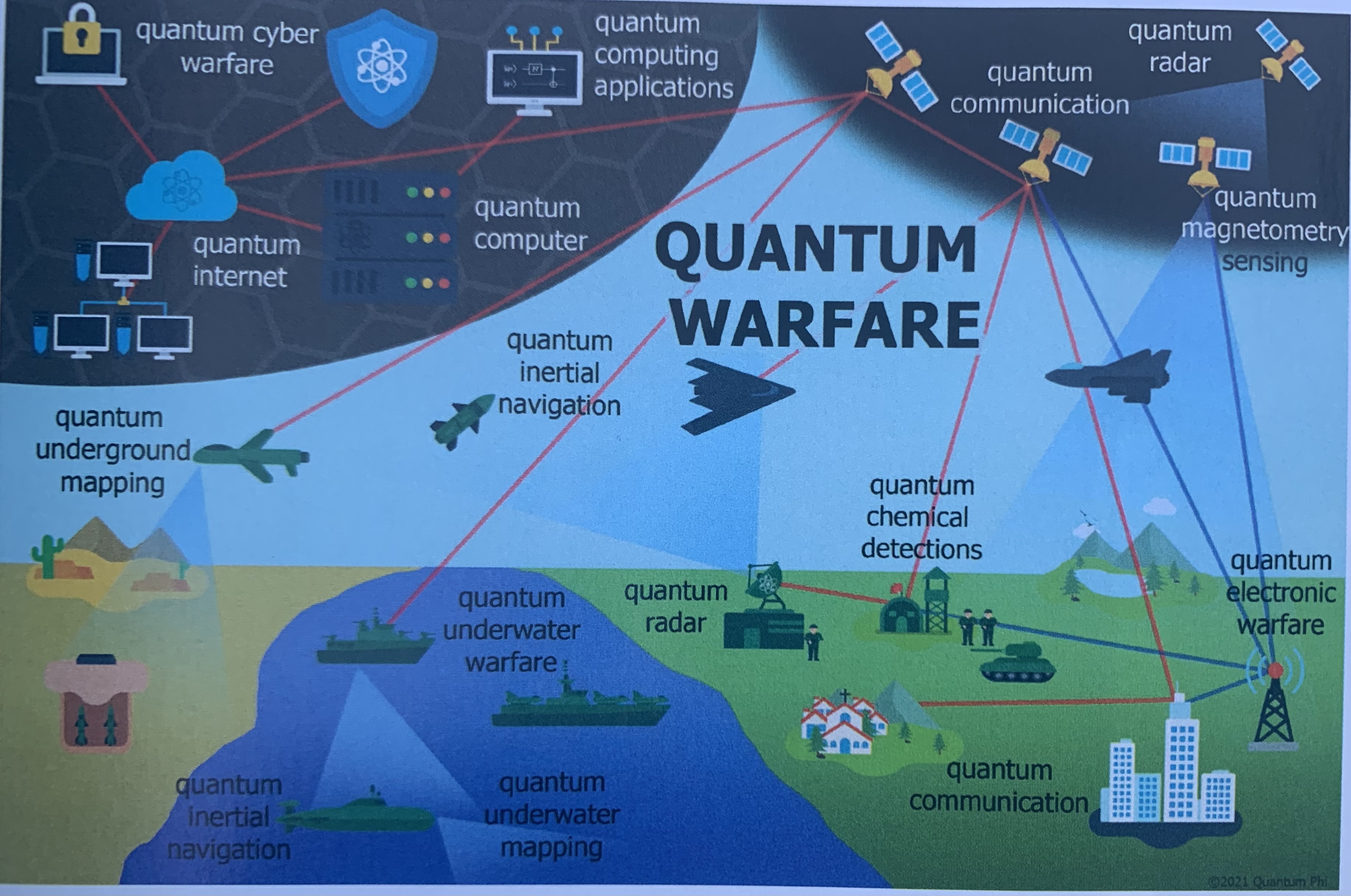

Aux aspects mentionnés ci-dessus, la technologie militaire, dans ses aspects de la gestion de l’information (cyberguere), la furtivité, la précision et le contrôle de l’espace, est de plus en plus prisée par les puissances militaires. Cela a permis le développement du concept opératique C4ISTAR (Command, Control, Communicationd, Computer, Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition, Reconnaissance) ; un sigle utilisé pour représenter un ensemble de fonctions en vue de permettre la coordination des opérations en se référant à l’infrastructure, au rôle d’individus ou d’unités militaires, ou les procédures employées. Dans ce domaine, la Russie a considérablement investi dans le développement des outils électroniques de pointe. Cependant, il faut rester mesuré quant à l’apport de la technologie à la guerre, qui est souvent surestimé et mythifié, avec pour corollaire cette croyance, souvent erronée, en la capacité des armements à infléchir seuls le cours des choses[20].

La question de l’extension géographique de l’OTAN comme casus belli pour Poutine ?

Outre les enjeux géopolitiques locaux postsoviétiques liés au démantèlement de l’URSS, l’évolution des rapports entre la Russie et l’OTAN est en grande partie à la base de l’invasion russe de l’Ukraine. Les pays de l’OTAN accusent constamment la Russie de velléités d’invasion de ses voisins, membres de l’OTAN. De l’autre côté, la Russie reproche à l’OTAN de ne pas avoir respecté les engagements de ne pas étendre les frontières de l’OTAN après la guerre froide. La controverse est née autour de la question de la promesse des responsables occidentaux de ne pas étendre l’OTAN au-delà des frontières de l’Allemagne réunifiée[21]. La question est de savoir s’il y a eu effectivement des promesses, ou garanties informelles apportées par les Occidentaux, qui seraient violées. Selon Joshua Shifrinson, les responsables américains ont fourni des assurances informelles en de multiples occasions, qui ont été crues par les responsables soviétiques. Il conclut que la Russie a raison de se plaindre d’une violation de l’esprit des discussions[22]. Pour Mark Kramer, Shifrinson surinterprète les assurances offertes aux Soviétiques[23]. La dynamique d’expansion de l’OTAN prit de l’importance à partir de 1993 et l’arrivée de Bill Clinton à la Maison Blanche. Les anciens Etats satellites soviétiques commencèrent à demander leur attachement à l’OTAN au nom de ce que Milan Kundera avait nommé un « Occident kidnappé » : l’idée selon laquelle les pays de l’Europe centrale et orientale n’appartenaient pas à la culture et civilisation slave, mais à la civilisation occidentale dont ils avaient été privés des bienfaits par l’URSS après la deuxième Guerre mondiale[24]. Cela marqua le début de la crispation de Kremlin et la montée du nationalisme vindicatif en Russie dont Poutine se fait le porte-voix aujourd’hui.

Il ne faut pas oublier que l’élargissement de l’OTAN aux anciens pays ex-communistes s’est accompagné d’une prolifération des bases militaires de l’OTAN au pourtour de la Russie. Cela est vécu par Kremlin comme une menace militaire directe contre sa sécurité.

Poutine, le nouveau Bonaparte slave et ressusciteur de la Russie impériale

En poste à Berlin où il a assisté impuissant à l’implosion de l’URSS, Poutine reste profondément marqué dans son for intérieur de cette hécatombe. Nostalgique de la grandeur historique soviétique, Vladimir Poutine se croit investi d’une mission divine de réparer cette gifle de l’histoire en tant que restaurateur de la Grande Russie impériale des Tsars. Il se présente comme le sauveur de la Russie et joue le long terme.

Poutine se considère comme étant le Bonaparte russe du 21ème siècle. Sa ligne géopolitique se focalise autour de son obstination – légitime – de faire de la Russie une grande puissance mondiale. Dans cette optique, il parvient avec succès à développer une politique émotive basée sur la panique – justifiée – de l’élargissement de l’OTAN, présentée comme le grand ennemi – et l’Union européenne dans l’ex-Europe de l’Est. Cela lui a permis de créer un consensus national interne en Russie au sein de l’oligarchie politico-économique et de la communauté nationale russe. Ce qui lui permet d’engranger des dividendes politiques sur le plan interne en voulant détourner l’attention de ses gouvernés sur la crise économique qui ronge son pays et qui ne lui permettra pas d’avoir les moyens de son ambition politique malgré son volontarisme affiché.

Par ailleurs, Poutine reste très attaché à la conception westphalienne de la politique étrangère des Etats qui refuse de consacrer à une autorité supranationale le monopole d’interventionnisme dans les relations internationales d’autant que les Etats restent les seuls acteurs de scène politique[25].

Cela explique la posture contre-offensive de la Russie sur la scène internationale en quête d’autorité internationale manifestant un sentiment de vouloir être reconnue comme une grande puissance mondiale et cette obsession avec la capacité de projection vers l’extérieur au-delà de ses frontières (Ukraine, Syrie, Afrique, etc.).

En réalité, cette posture géostratégique expansionniste répond à la nouvelle doctrine de la Russie de vouloir imposer son statut de grande puissance en nostalgie de l’ère bipolaire. La hantise de Poutine contre l’unipolarité dominée par les Etats-Unis pousse la Russie à construire sa doctrine militaire en fonction des Etats-Unis dont l’OTAN constitue l’extension en Europe. Ce qui explique la rhétorique diplomatique et la dialectique sécuritaire de Kremlin visant à considérer les Etats-Unis/OTAN comme l’ennemi principal de la Russie, tout en voulant maintenir son rôle régional d’hégémonie postsoviétique. Le constat russe est d’une simplicité triviale : si la Russie parvient à neutraliser militairement l’OTAN, qui reste la force armée la plus puissante de la planète, elle sera en mesure de s’imposer dans tous les cas de figure partout dans le monde[26].

Pour cela, il recourt à une diplomatie utilitariste qui lui réussit très bien et une stratégie rhétorique de surestimation de ses forces et capacités militaires afin de donner l’impression d’être une armée puissante, tout en projetant une image de la Russie très agressive. Et cela marche et fait douter ses voisins européens[27].

Cette opposition de conceptions géopolitiques sur le plan de l’influence de la zone UE-Russie trouve son explication dans les différences des narratifs relatifs à la fin de la guerre froide. Du point de vue occidental (UE, Etats-Unis, GB…), la fin de la Guerre froide a consacré la victoire du modèle démocratique et libéral de l’Occident axé sur les valeurs des droits de l’homme et des libertés individuelles. Par contre, Poutine, tout en rejetant le modèle ostentatoire occidental, privilégie une troisième voie qui n’est pas de nature à mettre en avant une culture ou une civilisation au-dessus de l’autre, mais de revendiquer le caractère spécial de la civilisation russe : Les Russes disent qu’ils sont « a-occidentaux » et non pas contre les Européens alors que ces derniers pensent le contraire des Russes.

Les Russes reprochent notamment aux Européens d’ignorer l’impact de la civilisation byzantine dans une sorte d’eurocentrisme de la civilisation de l’Europe centrée autour de l’empire romain, sans faire allusion à Constantinople qui a aussi l’Eurasie durant son époque. Ainsi, l’UE européenne, en diabolisant la Russie, estime que certains pays baltes et du Caucase (Géorgie, Moldavie, Kazakhstan, Tchétchénie, Daghestan,…) doivent s’émanciper de la tutelle encombrante de la Russie alors que ces pays se rapprochent plutôt vers la Russie pour des raisons de protection et de défense car ne disposant pas suffisamment des moyens pour se protéger[28].

La nouvelle doctrine militaire russe, signée le 26 décembre 2014 par le président Vladimir Poutine, met le cap sur deux principaux fronts d’emploi des forces armées russes : Il s’agit d’abord et en premier lieu de considérer l’expansion de l’OTAN et les efforts entrepris pour déstabiliser la Russie et les pays avoisinants comme les menaces les plus graves pour sa sécurité. Comme contre-mesures, le document préconise une accélération du développement de l’armée russe, une militarisation accrue de toute la société et le développement de la coopération militaire avec les autres pays du BRICS (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud) et d’autres Etats d’Amérique latine. La nouvelle doctrine militaire est la réponse à l’encerclement délibéré de la Russie par l’OTAN et à la guerre économique que l’UE et les Etats-Unis livrent à ce pays. Poutine considère l’expansion de l’OTAN comme une menace de premier ordre pour la sécurité nationale de la Russie[29]. Même si cette menace reste plausible, en réalité, Vladimir Poutine qui a bien compris le code mental des Russes, nostalgiques de la gloire soviétique perdue, se sert également de cet alibi, pour renforcer sa popularité et son pouvoir sur le plan intérieur, en suscitant la fibre émotionnelle de ses compatriotes en s’élevant comme étant le « tsar » à même d’œuvrer pour la dignité des russes et la grandeur de la Russie qu’elle cherche à ressusciter des cendres soviétiques[30].

Par ailleurs, selon le site web du Conseil de sécurité national russe, la nouvelle stratégie russe prend également en considération « le changement de nature des dangers et des menaces militaires. » Ces menaces ont été démontrées par « la situation en Ukraine » et par « les événements survenus en Afrique du Nord, en Syrie, en Irak et en Afghanistan »[31]. Il s’agit pour la Russie de remettre en deuxième ordre de priorité, qui serait en réalité la première priorité géostratégique de la Russie, la question de la lutte contre l’islamisme. En effet, de par sa situation géographique spécifique, Poutine s’élève comme le vrai rempart contre l’expansionnisme l’islamique au-delà de l’Oural d’où sa politique d’annexion du Caucase (Tchétchénie, Daghestan, Kirghizstan, Ossétie du sud, etc.), un bastion constitué de pays où la majorité de la population est musulmane. Ainsi, pour Poutine, il n’est pas question de lâcher le Caucase et que la Russie est le seul vrai bouclier face à l’islamisme. Une position qui est très largement approuvée et soutenue par les Russes de tous bords.

Vladimir Poutine se considère comme étant le continuateur de la grandeur russe, celle des grands tsars de Saint-Pétersbourg et celle de l’URSS forgée dans la lutte contre les nazis[32]. Un narratif qui a été largement mis en exergue dans son discours justifiant l’invasion de l’Ukraine. C’est cette image qu’il veut forger au sein de l’opinion publique russe qui l’adule et qu’il exploite à des fins politiques contre ses adversaires politiques internes de sorte à créer une sorte d’union sacrée « impérialo-républicaine à la russe » autour de sa personne. Un narratif qu’il a largement mis en exergue dans son discours justifiant l’invasion de l’Ukraine.

Poutine se présente aux yeux de ses concitoyens comme celui qui incarne le restaurateur de la « grandeur russe » (derjavniki) impériale qui ressusciterait des vestiges soviétiques. Une Russie prête à répliquer coup pour coup contre toute attaque militaire contre son pays ou ses intérêts directs, ou à intervenir en amont lorsqu’il est persuadé que les intérêts de la Russie sont menacés. C’est sa justification de l’intervention unilatérale en Ukraine lorsqu’il invoque l’article 51 de la partie 7 de la Charte de l’ONU qui évoque le droit à la légitime défense. Car pour Poutine, la tentative d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’Union européenne constitue une menace contre son pays. D’où l’action militaire lancée par Poutine pour démilitariser l’Ukraine.

L’impressionnant développement de l’arsenal militaire russe

Un des moyens pour Poutine de consacrer son expansionnisme régional, qui n’est pas à confondre avec l’hégémonisme mondial américain, ce qu’il appelle la révisitation de l’histoire, est de développer l’arsenal militaire russe et d’éprouver son armée dans les théâtres militaires.

L’effondrement de l’URSS en 1992 a entrainé dans sa foulée la disparition du complexe militaro-industriel soviétique, centralisé en Russie, mais qui devait ravitailler militairement la Russie et ses alliés du Pacte de Varsovie.

Ainsi, Poutine a profité de l’engagement militaire russe en Syrie pour éprouver à la fois son commandement militaire et la capacité au combat de son arsenal militaire (tanks, avions de combat…). Une des grandes réalisations de Poutine a été la modernisation et le renouvellement de la flotte (force) aérienne, obsolète, à plus de 70%, héritée de l’époque soviétique. Les investissements ont également été consentis sur la robotisation des systèmes d’armes et des réseaux neuronaux. L’évolution doctrinale militaire russe intègre également la guerre électronique et des drones[33].

Sous son leadership, on a constaté une volonté de rattrapage spectaculaire du retard militaire russe. En 20 ans, la modernisation de l’arsenal militaire russe atteindrait environ 90 %, pendant que sur la même période, on constatait plutôt une contraction (mais pas une diminution) des États-Unis (mais en ne partant pas de la même base de départ). En septembre 2014, la Russie a procédé au test d’un missile intercontinental justifié par une nécessité pour Moscou de conserver sa capacité de dissuasion nucléaire.

Contrairement à certaines idées reçues, la Russie n’est pas encore une grande puissance mondiale à proprement parler dans la mesure où c’est un pays qui n’a pas actuellement d’orientation politique nationalement partagée et une vision stratégique de projection au-delà de sa zone de leadership géopolitique, l’Eurasie, malgré les prémices de sa projection internationale en Afrique à travers la sous-traitance de l’action militaire russe par le groupe militaire Wagner (Libye, RCA, Mali, Zimbabwe où les opérations russes ont échoué).

Par ailleurs, son budget militaire 2021 est 61,7 milliards de dollars, est de loin inférieur à ceux des Etats-Unis, 741 milliards de dollars et de la Chine, 193 milliards de dollars, selon les données 2021 de l’ISS (voir tableau supra). Comme mentionné plus haut, être une puissance mondiale implique d’être une puissance mondiale dans quasi tous les secteurs. Le seul secteur économique, d’ailleurs en chute libre pour la Russie et en contraction pour la Chine, ne suffit pas à lui seul pour conférer à un État le statut d’une puissance mondiale. Il y a aussi la capacité de projection de ses forces armées aux quatre coins de la planète. Ainsi la Russie, malgré la fulgurante modernisation de son armée, ne peut pas encore agir par exemple dans le Pacifique pour toiser les autres puissances régionales que sont la Chine, l’Inde, le Pakistan ou le Japon.

Du Shock and awe pour neutraliser l’Ukraine à la dissuasion nucléaire : l’illisible stratégie opératique de Poutine ?

En Ukraine, les forces russes ont recouru à la théorie de la stratégie aérienne du bombardement stratégique sous sa variante la plus radicale dite « shock and awe » par des bombardements massifs des fonctions stratégiques essentielles et vulnérables de l’Ukraine par le recours à sa flotte de bombardiers diversifiés, dont le fameux Tupolev Tu-160 Blackjack ainsi que le Sukhoi Su-57. Le premier est un bombardier supersonique stratégique capable de transporter des missiles stratégiques grâce à ses caractéristiques exceptionnelles. C’est l’avion le plus grand et le plus puissant de l’aviation mondiale, estime l’édition The National Interest[34] qui a fait ses preuves en Irak et en Syrie. Le second est un chasseur multirôle qui fait partie de la catégorie des appareils dits de « cinquième génération » disposant de capteurs embarqués ainsi que de l’électronique de bord.

Cette stratégie prône des frappes beaucoup plus violentes et massives dès le lancement des hostilités ou du conflit afin d’obtenir une solution immédiate, en ciblant les points vulnérables ou critiques de la partie adverse. L’objectif est de briser toute capacité de résistance et de contre-offensive ennemie dès le déclenchement des hostilités afin de provoquer la paralysie stratégique de l’ennemi, jusqu’à ce que celui-ci reconnaisse sa défaite ou soit mis hors d’état de continuer à résister. Il s’agit d’une stratégie sélective reposant sur une planification très élaborée. Ce qui corrobore les informations selon lesquelles l’armée russe avait suffisamment pris le temps de planifier les opérations en Ukraine. Cette stratégie vise la maîtrise de l’espace aérien afin de faciliter les opérations des forces spéciales au sol en neutralisant toute capacité de résistance ennemie.

Mais cela ne semble pas avoir pris apparemment car Poutine espérait mettre à genoux assez rapidement l’Ukraine. Son appel à la prise du pouvoir par l’armée est resté sans écho. Face à lui, il découvre un ex-comédien coriace, Zelensky, qui lui résiste stratégiquement et dont il peine à provoquer l’isolement et la capitulation.

On constate que dans sa déclaration, Poutine utilise la rhétorique de mener une « opération spéciale » en Ukraine en lieu et place d’une guerre (d’invasion totale de l’Ukraine). Poutine prévoyait une opération spéciale pour la simple raison que, contrairement à de petits pays comme la Tchétchénie, la Géorgie, l’Ossétie du sud ou aux groupes rebelles syriens limités en nombre et dans l’espace, l’Ukraine est un théâtre des opérations beaucoup plus vaste. Elle compte 44 millions d’habitants. Dans sa stratégie, Poutine s’attendait apparemment à un effondrement rapide de l’armée ukrainienne et la déstructuration rapide de son commandement politique et militaire et de ses lignes combattantes.

Poutine semble avoir largement sous-estimé facteur « adhésion populaire ». Il ne s’attendait pas à cette mobilisation populaire tous azimuts derrière Zelenski qui devient une équation difficile à résoudre. Cela fait déplacer l’enjeu de la guerre du terrain militaire – naturellement très favorable pour la Russie, sur le terrain psychologique où Zelensky est en passe de devenir l’homme qui a démythifié Poutine.

On constate que la sous-estimation du facteur « soutien populaire » dans une guerre constitue une erreur d’appréciation stratégique de la part de Poutine qui pensait que seul le paramètre militaire était suffisant pour contraindre l’Ukraine à sa volonté. Or cet aspect constitue le postulat de base de Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz selon lequel les forces qui concourent dans une guerre sont : les combattants, le pays, sa surface et sa population, et les alliés. A ce propos, Clausewitz dit que le pays avec sa surface et sa population, et les alliés, outre qu’il est la source de la force combattante, constitue encore par lui-même une partie intégrante des grandeurs efficientes à la guerre, en fournissant le théâtre de la guerre ou en réagissant sensiblement sur ce théâtre[35]. C’est ce que fait actuellement la population ukrainienne qui a répondu massivement à l’appel de Zelensky de prendre les armes pour défendre la patrie.

Cet aspect met en lumière une dimension géographique sous-régionale de ce conflit que d’aucuns se précipitent à résumer en une guerre froide entre la Russie et l’OTAN, ignorant, par exemple, que Russes, Ukrainiens, Polonais, Bulgares, Roumains, Moldaves, etc. sont à la base des slaves. Ils vont désormais développer une méfiance psychosociologique à l’égard de Poutine et de la Russie qui risque d’isoler davantage la Russie dans la région.

La survenance de ces facteurs vraisemblablement inattendus est plus que probablement à la base de la nouvelle rhétorique de Poutine de brandir la menace nucléaire. Or nous savons qu’on recourt généralement à la dissuasion nucléaire lorsqu’on se rend compte qu’il sera difficile de remporter rapidement une guerre conventionnelle (symétrique ou dissymétrique) ou pour obtenir une désescalade diplomatique. En effet, la Russie semble bien avoir travaillé sur le concept de « désescalade » consistant à recourir en premier à une arme nucléaire afin de pouvoir mettre un terme à un conflit, notamment en jouant sur la peur d’une escalade réciproque, mais aussi en obtenant un effet nucléaire. La stratégie nucléaire russe se repose sur des composantes nucléaires et conventionnelles. Le nucléaire reste perçu comme facteur de compensation à la puissance conventionnelle américaine[36].

En effet, en stratégie, la fin d’une bataille militaire importe peu sur son impact politique, diplomatique ou psychologique. Les stratégistes se focalisent moins sur l’éclat des batailles que sur leurs suites et impacts (politiques, diplomatiques, sociaux, économiques…) à long terme. D’autant qu’en stratégie, l’option militaire, quoique déterminante, ne suffit pas à elle seule pour déterminer la réalisation finale des objectifs poursuivis dans une guerre. Celle de prolonger la politique par d’autres moyens en contraignant l’adversaire à la soumission. L’épreuve de vérité n’est pas une bataille gagnée, aussi brillante soit-elle, mais la mise hors combat durable de l’ennemi, soit par l’anéantissement total et durable de ses capacités de résistance – ce que les Américains ne sont par exemple pas parvenus à réaliser en Afghanistan -, soit par la maîtrise d’un espace de sécurité politiquement, économiquement et militairement suffisant. Ou encore par les dividendes diplomatiques d’une victoire militaire engendrée à la suite d’une bataille militaire. Or sur ces aspects, la Russie est loin d’avoir gagné sa guerre en Ukraine du fait des retombées diplomatiques, économiques, géopolitiques défavorables. On le constate par la méfiance qu’elle suscite auprès des autres pays de la région, non membres de l’OTAN, qui la perçoivent désormais comme une menace directe contre l’intégrité de leurs territoires. Certains pays , comme la Géorgie et la Moldavie, s’empressent déjà à demander leur adhésion à l’UE et à l’OTAN.

Au-delà de l’Ukraine, quel itinéraire géostratégique de Poutine en Afrique ?

La mondialisation consacre depuis bientôt deux décennies de nouveaux enjeux géoéconomiques du redéploiement des puissances émergentes sur la sphère internationale, particulièrement en Afrique. A l’instar de la Chine dont le déploiement économique en Afrique s’accompagne d’un expansionnisme militaire inquiétant[37], la Russie repart à la conquête du continent africain. Le pays de Poutine s’appuie déjà depuis quelques années sur les puissances militaires africaines pour relancer la relation russo-africaine avec le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, l’Angola et l’Afrique du Sud[38]. L’expérience avec la RCA introduit une nouvelle phase qui affiche les ambitions géostratégiques de la Russie en termes de ses capacités de projection de sa puissance militaire en dehors de l’espace géopolitique de l’Eurasie[39], où elle était confinée jusque-là. La Russie a de hautes ambitions géopolitiques qu’elle exprime de plus en plus ouvertement depuis que Poutine y renforce son autoritarisme[40].

Par sa vision polycentrique du monde, la Russie développe une fine stratégie de remise en question de l’actuel ordre international unipolaire dominé par les Etats-Unis. Et cette stratégie semble bien lui réussir actuellement au Moyen-Orient. Alors, pourquoi ne pas l’étendre en Afrique ? Cette posture géostratégique nouvelle répond notamment à l’actuelle doctrine de la Russie de vouloir imposer son statut de grande puissance en nostalgie de l’ère bipolaire. La hantise de Poutine contre l’unipolarité dominée par les Etats-Unis pousse la Russie à construire sa doctrine militaire en fonction des Etats-Unis.

Suite à la crise ukrainienne déclenchée depuis 2014, la Russie, placée au ban des Etats occidentaux, cherche à réinvestir l’Afrique afin de rompre son isolement et d’affirmer sa « superpuissance ». Mais aussi fort de son succès en Syrie, et en quête de nouveaux pôles économiques en Afrique, la Russie, confrontée à une crise permanente du rouble, expérimente des nouveaux projets géoéconomiques en Afrique s’accompagnant d’un volet militaire pragmatique. « Des intérêts stratégiques, mais pas de stratégie », tel que décrit l’attitude de la Russie vis-à-vis de l’Afrique dans un rapport publié par l’Institut français des Relations internationales (IFRI)[41].

Sur la période 2014-2021, la Russie est devenue le principal pourvoyeur d’armes de l’Afrique, selon les données de SIPRI. Elle fournit un peu plus de la moitié des équipements vendus aux pays du continent. L’Algérie, l’Egypte et l’Angola sont aujourd’hui les deux plus importants clients africains de l’industrie militaire russe. Moscou vend presque deux fois plus d’armes aux Africains que leurs deux autres gros fournisseurs, Etats-Unis (14%) et Chine (13%). En 2020, l’Égypte a acheté pour 2 milliards de dollars des armes russes dont 24 avions de chasse Sukhoi Su-35 Flanker. Lors du salon africain de la défense, ShieldAfrica 2021 à Abidjan en juin 2021, nous avons observé une présence impressionnante de firmes d’armes d’Etat russe. Comme le témoigne la photo ci-dessous du véhicule blindé multirôle « VPK URAL » (14 tonnes) fabriqué par ВПК (Military Industrial Company)[42], qui illustre notamment la modernisation de l’industrie militaire russe.

Par ailleurs, la Russie bénéficie d’une solide réputation en matière de lutte contre le terrorisme suite à ses récentes expériences en Syrie et en Irak où ils ont mis à profit le RETEX (retour d’expérience) pour étoffer son offre de service, via principalement les sociétés militaires privées (SMP) russes connectées avec le Kremlin dont en Afrique le Groupe Wagner est le porte-étendard africain. Même si ses actions en Libye, au Soudan où 300 de ses membres auraient entraîné les soldats d’el-Béchir ou au Mozambique laissent à désirer, Wagner déploie ses activités en RCA avec succès et depuis peu avec le Mali. En Afrique médiane, outre l’Angola, la Russie a signé des accords de coopération militaire avec la Guinée, la République du Congo, la RDC (2017) et l’Ouganda. Les matériels militaires russes sont généralement réputés bonnes, facilement maniables et leur qualité est universellement reconnue. Elles sont aussi moins chères. Le recours au matériel russe s’explique aussi par le fait que la Russie livre régulièrement ses produits militaires aux Etats faisant l’objet d’embargo sur les armes via des réseaux de contrebande. C’est le cas par exemple pour le Soudan, la Libye, la RDC ou le Zimbabwe.

Cette nouvelle tendance expansionniste de la Russie, avec projection de ses forces en dehors de sa zone traditionnelle de confort géopolitique eurasienne, va au-delà de la simple diplomatie militaire[43]. Il s’agit d’une sorte de « package deals » qui comprennent non seulement la fourniture de systèmes d’armes et les ventes de munitions, mais aussi la sécurité, le personnel militaire et civil ainsi que les conseillers politiques du FSB, mieux connus en Russie en tant que «politologues» attachés aux principaux décideurs des clients[44].

Du point de vue mondial global, cela contribue relativement à stopper l’unilatéralisme américano-occidental en injectant çà et là des doses d’équilibrage et de régulation des rapports géopolitiques, notamment en Afrique où depuis une décennie, la Russie commence à faire son come-back géostratégique. Surtout que la Russie surfe actuellement sur une vague populaire africaine favorable car elle bénéficie d’une certaine sympathie de la jeunesse africaine et d’une partie de son intelligentsia qui considèrent – à tort ou à raison – la présence des occidentaux en Afrique comme la continuation d’un néocolonialisme impérialiste méprisant à l’égard des Africains. Il n’est pas étonnant d’ailleurs de constater qu’une écrasante majorité des 141 Etats membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies ont ouvertement condamné l’agression de la Russie contre l’Ukraine alors que 23 pays africains se sont abstenus ou ne se sont pas prononcés. Il s’agit d’un signal fort dont il faudrait tenir compte dans les rapports de forces des années à venir.

Cependant, la culture stratégique russe n’est pas vraiment expansionniste ni hégémonique, mais elle est plutôt « défensive » ou contre-offensive (selon le narratif de Poutine), mais avec le recours aux moyens agressifs. L’essence de l’art opératif militaire de la Russie et évidemment, de gagner : dégrader la volonté et la capacité de l’ennemi à résister, le plus rapidement, le plus efficacement et de la manière la moins coûteuse possible[45]. C’est exactement ce que Poutine a tenté d’appliquer en Ukraine avec un résultat plutôt mitigé.

Conclusion

Sur les plans militaire et géopolitique, l’invasion de l’Ukraine consacre une montée en puissance indéniable de la Russie sur l’échiquier international. Mais cela ne suffit pas encore à ramener le monde dans la configuration géopolitique bipolaire qui a prévalu avant l’implosion du communisme, du fait de la coexistence des autres acteurs majeurs comme la Chine ou l’Inde. Les rapports internationaux actuels s’inscrivent encore dans un ordre mondial unipolaire, encore relativement dominé par le hard power américain, mais décentré dans un monde polycentrique. Mais d’autres analystes avancent plutôt que l’ordre mondial unipolaire dominé par les Etats-Unis d’Amérique a cédé la place à un ordre multipolaire, où les Etats-Unis et la Chine occupent les deux principaux axes stratégiques et auquel s’adjoignent la Russie et l’Inde.

Quant à l’Afrique médiane, à l’instar de ce qui s’est passé entre 1945 et 1990, elle redevient progressivement un nouveau théâtre d’expression militaire de la Russie qui, avec la Chine et la Turquie, tend à rattraper son retard dans cette zone occupée militairement par les Occidentaux. Si sur le plan géopolitique cette projection va ralentir le monopole occidental dans le continent, il faut cependant craindre les effets collatéraux de ces déploiements massifs dans une Afrique qui risque de redevenir un dépotoir et un terrain d’expérimentation de confrontation géostratégique aux conséquences apocalyptiques pour ses populations du fait de la faiblesse des Etats africains.

Jean-Jacques Wondo Omanyundu

Analyste et expert des questions géostratégiques et militaires

Références

[1] Guillaume Devin, Sociologie des relations internationales, La Découverte, Paris, 2014, p. 29 et suivantes.

[2] Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations, Paris, Calmann-Levy, 1962/1984. Aron établit un certain nombre d’éléments constitutifs de la puissance :

L’espace qu’occupent les unités politiques ;

Les ressources et matériaux disponibles et le savoir qui permet de les transformer;

Le nombre des hommes et l’art de les transformer en soldats (quantité et qualité des outils et des combattants) ;

La capacité d’action collective.

Il distingue donc des critères objectifs (ex : espace, matière et nombre), des critères subjectifs (capacité, volonté) et un but (commander, influencer, détruire). Zaki Laïdi synthétise l’importance de ces critères objectifs en parlant de « logique de stock ». La puissance traditionnelle est donc mesurée à l’aulne des moyens et de l’accumulation de ces moyens dont disposent les Etats (millions de soldats, de canons et d’avions, de têtes nucléaires, d’où la hiérarchie qui s’installe pendant la guerre froide : Etats-Unis-Union Soviétique, France, GB, Chine). Dans un autre ouvrage, il précise que « en tant que concept politique, la puissance désigne un rapport entre les hommes mais comme simultanément, il désigne un potentiel, non un acte, on peut définir la puissance comme le potentiel que possède un homme ou un groupe d’établir des rapports conformes à ses désirs avec d’autres hommes ou d’autres groupes.

[3] Thierry de Montbrial, L’Action et le système du monde, PUF, Paris, 2002, p.55

[4] Bertrand Badie, « La Puissance revisitée », Puissances d’hier et de demain, La Découverte, Paris, 2013, p. 14.

[5] Ibidem, p. 33-37.

[6] https://afridesk.org/lordre-mondial-unipolaire-decentre-dans-un-monde-polycentrique-jj-wondo/.

[7] Bertrand Badie et Dominique Vidal, « Puissances d’hier et de demain » In L’Etat du monde 2014« , Ed. La découverte, Paris, 2013, 271p.

[8] Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Fayard/Pluriel, Paris, 1997, p.20.

[9] Ibid., p.61.

[10] Ibid., p.72.

[11] Zbigniew Brzezinski, Ibid, p.72.

[12] La doctrine américaine du XIXème siècle proclamant la prédominance de l’influence américaine en Amérique du Nord et du sud, territoires qui de fait, n’étaient plus ouverts à la colonisation européenne.

[13] Vladimir Fedorovski, Poutine, l’itinéraire secret, Editions du Rocher (Paris) p.199.

[14] Ibid.

[15] Bernard Adam, “La Russie n’a plus la puissance de l’URSS”, GRIP, 24 février 2022. https://grip.org/la-russie-na-plus-la-puissance-de-lurss/.

[16] Bernard Adam, Ibid.

[17] Bernard Adam, Ibid.

[18] Les stocks d’ogives diminuent globalement, principalement en raison du démantèlement des ogives américaines et russes retirées du service. Mais le nombre d’ogives opérationnelles pourrait à nouveau augmenter, car les États-Unis et la Russie ont mis en œuvre de vastes et coûteux programmes de remplacement et de modernisation de leurs ogives, systèmes de lancement de missiles et d’avions et installations de production d’armes nucléaires.

[19] SIPRI YearBook 2021, p.16.

[20] Joseph Henrotin, “Techno-folklore et aberrations technologiques, DSI N°75, Décembre 2020-Janvier 2021, p.9.

[21] Olivier Schmitt, L’OTAN et la Russie, aux sources des tensions. DSI N°57 Hors-Série, Décembre 2017, pp.30-35.

[22] Joshua Shifrinson, “Deal or No Deal? The End of the Cold War and the US offer no limit NATO Expansion”, in International Security, vol.n°4, 2016, pp.7-44.

[23] Mark Kramer, « The Myth of a No-NATO_Enlargement Pledge to Russia“, The Washington Quartely, vol. 32, n°2, 2009, pp.39-61. Mark kramer et Joshua Shinfrinson, „Correspondance. NATO Enlargement, Was There a Promise ? », International security, vol. 42, n°1, 2017, pp.186-192.

[24] Olivier Schmitt, op. cit., p.33.

[25] Xavier Follebouckt, « Russie : Panorama stratégique et géopolitique », exposé du 06 février 2016, 11ème session du 4ème cycle des Hautes études en sécurité et défense, Institut Royal supérieur de Défense.

[26] Quelle est la puissance militaire conventionnelle de la Russie aujourd’hui ? 2 décembre 2021, https://www.meta-defense.fr/2021/12/02/quelle-est-la-puissance-militaire-conventionnelle-de-la-russie-aujourdhui/.

[27] Ibid.

[28] Nina Bachkatov, « Relations entre Union européenne et la Fédération de Russie », exposé du 16 janvier 2016, 11ème session du 4ème cycle des Hautes études en sécurité et défense, Institut Royal supérieur de Défense .

[29] tps://www.wsws.org/fr/articles/2015/jan2015/ruse-j03.shtml.

[30] Fedorovski, Poutine, l’itinéraire secret de Vladimir, p.148. En effet, pour imposer ses projets, le président russe brandit consciemment la menace d’un éclatement du pays, le présentant comme un ensemble d’îles dirigées par la mafia locale et oligarques. Son approche est à la fois marquée par son passé policier et technocratique : il définit des objectifs et, pour les atteindre, tous les moyens sont bons. Sa stratégie repose sur la manipulation des phobies, notamment du complexe viscéral de la population dit « du château assiégé », reflétant la crainte des Russes devant les forces hostiles de l’extérieur, les tchétchènes, l’OTAN, l’économie de marché.

[31] http://afridesk.org/la-nouvelle-doctrine-militaire-russe-publiee-par-poutine/#sthash.8Tnhnv8m.dpuf.

[32] JJ Wondo, Géostratégie : La « real-geopolitik » du double langage antithétique de Vladimir Poutine, 10 octobre 2016. http://afridesk.org/fr/geostrategie-la-real-geopolitik-du-double-langage-diplomatique-de-vladimir-poutine-jj-wondo/.

[33] DSI N° 71, Russie : Quelle puissance militaire, Avril – Mai 2020.

[34] https://fr.sputniknews.com/defense/201511191019658999-avion-puissant-aviation-militaire/.

[35] Christian Ruby, Clausewitz. De la Guerre, Ellipses, Paris, 2014, p.41.

[36] Joseph Henrotin, La stratégie militaire russe dans les profondeurs historiques, DSI N°71, avril-mai 2020, p.8.

[37] JJ Wondo, La RDC otage des enjeux géostratégiques, Congoforum.be, 25 janvier 2011, http://www.congoforum.be/fr/analysedetail.asp?id=174007&analyse=selected.

[38] Hugon, Philippe et Essiane Ango, Naïda, Les armées nationales africaines depuis les indépendances. Essai de périodisation et de comparaison, Iris, Avril 2018.

[39] L’Eurasie – l’espace géographique compris entre l’Europe et l’Asie et où vivent 75 % de la population du monde – où se concentrent la majeure partie des ressources ainsi que les deux tiers de la production mondiale – est, selon Zbigniew Brzezinski, le cœur du grand échiquier mondial.

[40] Jean-Jacques Wondo, Comprendre les enjeux de la nouvelle coopération militaire russo-congolaise – AFRIDESK, 1 juin 2018. https://afridesk.org/comprendre-les-enjeux-de-la-nouvelle-cooperation-militaire-russo-congolaise-jj-wondo/.

[41] https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/interets-strategiques-de-strategie-afrique-moscou-joue-coup-coup.

[42] Ce véhicule blindé à usage polyvalent peut atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h sur l’autoroute. Il possède un niveau de sécurité requis, montage d’un système d’armes et des équipements spéciaux et des systèmes de remorquage.

[43] https://afridesk.org/comprendre-les-enjeux-de-la-nouvelle-cooperation-militaire-russo-congolaise-jj-wondo/.

[44] https://thedefensepost.com/2018/05/09/russia-central-african-republic-pmc-opinion/amp/.

[45] Mark Galeotti, La culture stratégique russe, in DSI N°71, avril-mai 2020, p.25.