Sous la Troisième République, le Pouvoir judiciaire, autrefois appelé Conseil judiciaire, n’est plus ce simple organe relevant du Mouvement populaire de la révolution (MPR), unique institution de l’État sous le règne de Mobutu. Il est, comme le Président de la République, le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) et le Gouvernement, est une institution à part entière qui partage avec ces autres institutions le pouvoir de l’État. Ses organes sont les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui y sont attachés tandis que ses membres sont les magistrats, qui se gèrent eux-mêmes à travers le Conseil supérieur de la magistrature dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par une loi organique. Du recrutement à la retraite, en passant par la discipline, les promotions et les sanctions, tout est contenu dans cette loi, complétée par une autre portant statut des magistrats. L’existence de ces deux lois n’est pas du tout connue du grand public au point que pour certains, le pouvoir judiciaire est un service administrativement attaché au ministère de la justice tandis que pour d’autres, plus nombreux, les magistrats sont des fonctionnaires au même titre que tous les agents de l’État. Le comportement et la légèreté de certains magistrats vis-à-vis des justiciables et des dossiers sensibles ont cependant fini par pousser plusieurs profanes à se demander pertinemment si les magistrats ont aussi une déontologie à laquelle ils sont tenus dans l’exercice de leur carrière.

Pour le Président de la République, lui au nom de qui les arrêts et les jugements des cours et tribunaux sont rendus (Art. 149 al.4 de la Constitution), la faute incombe aux seuls magistrats. Pourtant, il n’est un secret pour aucun observateur averti que le choix et la nomination des animateurs du Pouvoir judiciaire se font discrétionnairement à son niveau, sous-couvert du Conseil supérieur de la magistrature. « La parodie de justice longtemps décriée en RD-Congo a pris des allures inquiétantes au regard de certaines irrégularités notoires souvent observées dans la plupart des décisions de justice. Agacé d’une justice corrompue, le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a haussé le ton en plein Conseil des ministres, vendredi 7 octobre dernier. Le Chef de l’État a décrié l’attitude de la justice qui brille par des décisions judiciaires hasardeuses. Félix Tshisekedi a rappelé, devant le Conseil des ministres, le rôle pivot que joue la justice dans l’architecture institutionnelle du pays pour le renforcement de la gouvernance publique et de l’État de droit. « Il revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l’instant, notre justice va encore mal, s’invitant sur le banc des accusés à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi scandaleusement à des actes ou des comportements de certains acteurs judiciaires ainsi qu’à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celle-ci, creusant davantage la méfiance la plus légendaire entre le peuple et la justice. »[1] A quel niveau se situent donc les responsabilités ? Est-ce un problème de volonté politique, de textes ou d’hommes ?

A travers la présente analyse, chaque lecteur pourra se faire une opinion personnelle et exacte de l’impact de la mauvaise application des instruments juridiques relatifs à la gestion des magistrats sur la distribution de la justice. Pour cela nous avons choisi de ne parler que du recrutement des magistrats, de la discipline au sein du corps et du social des magistrats. La Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et la loi portant statut des magistrats sont ces outils juridiques auxquels nous allons recourir.

A qui revient le pouvoir de recruter les magistrats ?

Dans toute organisation humaine le recrutement du personnel est la clé de toute réussite. Comme pour l’éducation d’un enfant, qui commence par le berceau et qui passe par la transmission des bonnes valeurs, le recrutement du personnel, quel que soit le secteur d’activités, suppose de la part des responsables des ressources humaines une parfaite maîtrise des effectifs pour en dégager les besoins en personnels et, surtout, les objectifs à atteindre permettant de fixer les critères de compétence et de performance. Pour la magistrature congolaise, ce pouvoir est confié au Conseil supérieur de la magistrature, un vaste organe (collégial) exclusivement composé de hauts magistrats. Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2 de la Loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature :

« Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Il élabore des propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation de magistrats. »

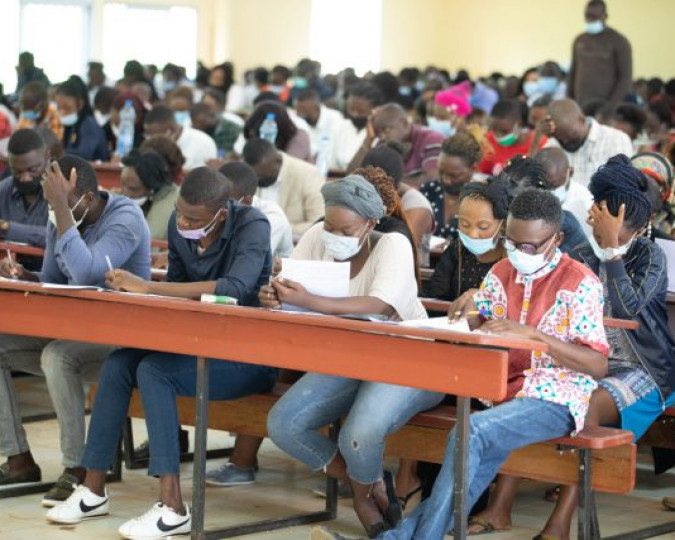

Même si c’est le Président de la République qui nomme, révoque, ou réhabilite les magistrats par ordonnance, c’est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature qu’il est censé le faire. Il en résulte que si techniquement et déontologiquement les justiciables et l’opinion publique en général se plaignent de la qualité de la justice rendue, c’est avant tout la faute aux magistrats eux-mêmes, qui ne se prennent pas au sérieux pour traduire en actes leur indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs afin de présenter une image de noblesse attendue d’eux. Concrètement, depuis que l’enseignement a énormément perdu de sa qualité, on rencontre de plus en plus de magistrats (de tous les échelons) qui éprouvent énormément de difficultés de rédaction pour produire en français, langue du travail, des décisions correctement motivées et intelligibles. Il est à se demander s’ils ont appris la grammaire, la rédaction et la dissertation ou comment sont-ils arrivés au bout de leurs études pour être proclamés licenciés en droit. Sans aucun souci d’excellence et sans élaboration préalable d’un profil de compétences liées à la carrière de magistrat, quelques milliers de « licenciés en droit » ont été récemment recrutés au moyen des items à choix multiples. Et pourtant, dans le contexte décrit ci-dessus, le profil des compétences, qui passe par la description préalable des tâches, aurait pu servir de guide pour privilégier des épreuves orales et écrites (entrevue et dissertation) axées sur le contrôle des connaissances et les mises en situation. On aurait dû viser la qualité en planifiant et en étalant le recrutement sur plusieurs années.

Mais comme si cela était la moindre des préoccupations, le Président de la République, certainement mal conseillé ou ayant une vision erronée de la magistrature, a cru bon de préférer la quantité à la qualité en demandant au Conseil supérieur de la magistrature de recruter au total cinq mille candidats plutôt que trois mille qui étaient programmés pour les deux prochaines années, 2023 et 2024. « Le Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a publié mercredi 2 novembre à Kinshasa les résultats du concours des candidats magistrats passé le 9 octobre dernier. Selon ces résultats, cinq mille nouveaux magistrats s’ajoutent aux 3 004 autres, les réhabilités compris. Il fallait recruter 3 000 magistrats, mais le chef de l’État a autorisé que ce soit plutôt 5 000, à partir des candidats ayant obtenu 50%. 2 500 d’entre eux seront engagés pour l’exercice 2023 et le reste, pour 2024, a précisé Dieudonné Kamuleta au cours d’une conférence de presse. »[2] N’est-ce pas un nivellement par le bas? Comme conséquence, ces milliers de futurs nouveaux magistrats, inexpérimentés, vont bientôt grossir les effectifs, posant non seulement le problème de leur affectation mais aussi celui de leur encadrement.

Gestion des effectifs du personnel magistrat

À en croire les autorités judiciaires, lorsque les 5000 candidats recrutés seront nommés et prêteront leur serment, le pouvoir judiciaire comptera plus ou moins 8000 membres, ce qui est arithmétiquement une bonne chose pour rapprocher la justice du justiciable. Mais pour quelle qualité de justice, au regard de la formation académique reçue, du concours de recrutement comparable à une loterie, de la publication moins transparente des résultats et de la manière dont ils seront affectés dans les juridictions et parquets à travers le pays sans oublier la résistance pour nombreux d’entre eux aux principes déontologiques, aussi bien pour les arrivants que pour les anciens ? Déjà, des rumeurs aux contestations plus ouvertes, il y a lieu de retenir que l’affichage des résultats ne renseigne rien sur les notes obtenues par les lauréats ni encore moins sur leurs âges tandis que certaines plus hautes autorités (politiques et judiciaires) auraient déjà transmis des listes de leurs recommandés.

Alors que dans l’arrière-pays, des juridictions manquent de juges pour siéger et que certains officiers de police judiciaire (OPJ) tranchent des crimes par amendes transactionnelles faute de magistrats du parquet, bon nombre de ces jeunes magistrats vont simplement activer leurs relations ou utiliser des espèces sonnantes et trébuchantes pour obtenir leur affectation à Kinshasa ou dans quelques rares villes où les conditions de vie sont plus ou moins compatibles à la noblesse de la carrière. L’on risque de se retrouver dans des situations de déséquilibre, avec pléthore de magistrats sans bureau, vivant un chômage déguisé et guettant la moindre occasion d’exiger des justiciables la prise en charge de leurs loyers, des frais de scolarité de leurs enfants, l’achat des matériaux de construction pour leurs chantiers ou encore la prise en charge de leurs vacances à l’étranger.

Comment expliquer, juste à titre d’exemple, que la seule Cour d’appel de Kinshasa/Matete compte 101 juges, qui ne peuvent espérer siéger en matière civile qu’une seule fois tous les trois ou quatre mois ? A la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, tout visiteur est frappé par le nombre de juges déambulant dans les couloirs, sans bureaux. On y compte au total 80 magistrats dont 29 présidents avec 3 salles et 51 conseillers entassés aussi dans trois salles. Avoir l’occasion de siéger, surtout dans un dossier important, relève de la grâce divine. Dans ces conditions, comment et en combien de temps apprendront-ils le droit pour encadrer les moins anciens et de quelle expérience peuvent se prévaloir pour prétendre à de plus hautes fonctions ou promotions, en termes d’expérience? Ces dernières années d’ailleurs, l’expérience, la compétence, l’ancienneté et la probité ne sont plus des critères convaincants pour être nommé à de plus hautes charges. Une mise en place générale est pourtant attendue, dans laquelle seront insérés les magistrats récemment recrutés ainsi que les anciens qui ont été réhabilités.

Il est important pour l’opinion publique de savoir que lors des dernières assises du Conseil supérieur de la magistratures tenues au mois de juillet 2022, l’ancien Secrétaire permanent de cet organe, censé gérer au quotidien les dossiers de tous les magistrats du pays a été surpris avec des effectifs bien au-delà de ceux réellement en exercice dans les juridictions et parquets du pays. Plus ou moins 20 magistrats non justifiés par lui étaient des étrangers (infiltrés) d’un pays voisin facile à deviner. En lieu et place d’une enquête sérieuse et de poursuites judiciaires à sa charge, il a simplement été remplacé tandis que ses infiltrés ont juste été écartés des effectifs, considérés comme des fictifs.

Impact d’un mauvais recrutement et d’une mauvaise mise en place sur le rendement et la discipline

Il est beau et souhaitable de rapprocher la justice du justiciable, mais avec quel type d’hommes et de femmes pour rendre des décisions qui honorent la carrière et sécurisent les justiciables de toutes les conditions sociales? Si l’on peut supposer que les magistrats récemment recrutés sont encore déontologiquement vierges, ils vont bientôt à coup sûr être bientôt mêlés à la plupart des caïmans rompus dans l’art d’infester, du sommet à la base, l’environnement judiciaire, la jurisprudence et les théories académiques apprises à l’université. C’est malheureusement auprès de ces anciens dans la carrière qu’ils doivent apprendre les rudiments du droit pratique. A la veille de cette mise en place générale, nombreux sont ceux qui remuent déjà ciel et terre pour se faire affecter aux lieux et dans des juridictions ou parquets de leurs choix tandis des femmes célibataires se font délivrer de faux actes de mariages à brandir pour se prévaloir des dispositions de l’article 454 du code de la famille qui dit : « L’épouse est obligée d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir. »

A cause du maigre budget alloué au Pouvoir judiciaire, ceux qui se retrouveront affectés loin de lieux de leurs choix seront à la merci des politiciens (la campagne électorale approche) et autres opérateurs économiques qui les prendront en charge pour le transport, le logement et toutes sortes de libéralités incompatibles avec l’indépendance de la magistrature afin de mieux les instrumentaliser contre leurs adversaires. Comme les politiciens, chacun est tellement préoccupé par son bien-être qu’il est devenu rare que les chefs et le Conseil supérieur de la Magistrature s’occupent de l’encadrement technique et de la discipline. Voilà pourquoi, malgré tous les abus quotidiennement commis et dénoncés, il n’y a eu que deux cas proposés à la révocation lors de la dernière assemblée du Conseil supérieur de la magistrature. C’est pourquoi certains magistrats se permettent n’importe quoi lorsqu’ils sont investis d’un quelconque pouvoir. Tel est le cas du Procureur général près la Cour d’appel de Lubumbashi qui a osé s’arroger le droit de former tout un cabinet, constitué des conseillers à l’instar d’un cabinet ministériel.

Les antivaleurs décriées et qui impactent l’administration de la justice sont favorisées et accentuées par la gestion calamiteuse des magistrats sur le plan social. Non seulement que les députés refusent d’allouer au Pouvoir judiciaire un budget qui le rendrait indépendant, donc puissant, les démarches au Ministère du budget sont éprouvantes pour accéder aux fonds. Comme conséquences de cela, des magistrats tombent malades et meurent dans l’anonymat, soignés ou enterrés grâce à la solidarité des collègues tandis que d’autres assistent impuissants à la dislocation de leurs foyers ou à la délinquance de leurs enfants, faute de moyens pour assurer l’autorité maritale et/ou parentale. Comme si cela ne suffisait pas, le peu de moyens disponibles sont souvent dilapidés par les responsables du Conseil supérieur de la magistrature dans des missions onéreuses et improductives tant pour la nation que pour la justice. C’est ainsi qu’en novembre 2022, le Président de la Cour constitutionnelle a conduit aux Etats-Unis une forte délégation dans une mission sans retombées, ridiculement qualifiée de diplomatie judiciaire. Durant la même période et pour une mission presqu’analogue, le Premier président de la Cour de cassation a séjourné au Canada pendant une semaine, avec une délégation de huit personnes (membres de famille compris) pour n’être reçus que pendant deux ou trois heures par le greffier en chef de la Cour suprême du Canada.

Conclusion

Depuis des dizaines d’années, le peuple congolais assiste à la dégringolade de son système judiciaire dont le fonctionnement s’éloigne davantage de l’État de droit démagogiquement clamé par les politiciens. Malgré les instruments juridiques jamais adoptés auparavant, plus favorables aux magistrats, ces derniers pensent qu’il suffit d’améliorer leurs conditions sociales et de travail pour combattre notamment la corruption. A chaque changement à la tête du pays, de nouvelles nominations sont opérées, plus pour s’assurer un règne paisible que pour combattre le mal à la racine. Enfant de la maison, toujours soucieux de la noblesse de la magistrature et du rôle de la justice dans l’avènement de la démocratie et la paix sociale, nous avons cette fois estimé utile de plonger au cœur-même de la gestion du personnel magistrat.

A travers cette analyse, tout lecteur intéressé a pu découvrir que rebâtir le système judiciaire congolais nécessite une remise en question de tout l’édifice, allant du recrutement à la mise en place en passant par l’encadrement technique et déontologique, l’évaluation et les sanctions. Tout ceci exige l’application des principes de gestion moderne des ressources humaines. En ce qui les concerne, les politiciens doivent cesser de considérer le Pouvoir judiciaire comme à la fois un prolongement de leur staff électoral et une branche spécialisée des services de renseignement à leur solde. On ne s’en sortira jamais à ce rythme. « La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple. » (Article 149, al. 3 de la Constitution).

Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.Il élabore des propositions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation de magistrats .

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ces derniers. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Il assure la gestion technique du personnel judiciaire non magistrat mis à sa disposition. Il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement. Il élabore le budget du pouvoir judiciaire.

Loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend

Juriste & Crminologue

Références

[1] Okapinews.net, 10 octobre 2022, In https://okapinews.net/une/rdc-tshiseke-gronde-il-en-marre-dune-.

[2]Radio Okapi, 03/11/2022, In https://www.radiookapi.net/2022/11/03/actualite/justice/rdc-5-000-nouveaux-magistrats-rejoignent-la-profession.