Barrage Grand Inga: son avenir est-il menacé?

Partie 3 – 5e Argument: Déplacement des communautés locales – Notre vision

Introduction

Les bienfaits de l’énergie électrique ne sont plus à démontrer. Les effets de sa carence dans la société congolaise sont connus de tous, à l’exception de ceux qui, aveuglés par leur haine de voir la RDC accéder au rang de pays émergents ou développés, tentent, à coups d’argent et de mensonges savamment enrobés dans une buée de compassion et empathie à l’endroit des populations autochtones, d’asseoir leur idéologie avec la complicité de certaines filles et certains fils du Congo. L’intensité et la virulence des campagnes contre la construction du barrage Grand Inga ne peut s’expliquer que dans ce contexte. En effet, comment expliquer cette montée en Occident de l’opposition à la mise en valeur de ce site chaotique naturel unique au monde qui pourrait alimenter la RDC et l’Afrique entière en énergie propre, non polluante, renouvelable et moins coûteuse comparativement aux autres filières de substitution et qui, en plus, serait un moyen de lutte contre le changement climatique, la déforestation massive et la pauvreté des populations ?

Notre objectif est de répondre à cette question mais surtout d’analyser chacun des arguments distillés dans les médias et dans certaines publications pseudo-scientifiques afin de montrer qu’ils ne répondent à aucune logique : ni logique écoenvironnementale, ni géopolitique, ni socio-économique ni même humanitaire.

C’est ainsi que dans la Partie 2 de cette analyse, nous avions fait l’inventaire des arguments des militants activistes-opposants au Projet Grand Inga, arguments que nous avions regroupés en 9 principales catégories, à savoir :

1.- Arguments géopolitiques et Promotion d’une idéologie ;

2.- Grande faiblesse de la gouvernance et Insécurité ;

3.- Destruction de l’écosystème fluvial ;

4.- Destruction de l’écosystème terrestre ;

5.- Déplacement des communautés locales ;

6.- Santé Publique ;

7.- Production des GES et le changement climatique ;

8.- Corruption et Endettement du pays ;

9.- Solutions de rechange au Grand Inga.

Les quatre premiers arguments ont été brillamment analysés et réfutés dans la Partie 2. La présente partie va se concentrer à l’analyse et la réfutation de l’argument 5, à savoir : Déplacement des communautés locales. Dans ce cas aussi, notre analyse nous a amené à confirmer ce que nous affirmions avec force dans la Partie 2 : «…la majorité de ces arguments, au lieu d’être purement scientifiques ou tout simplement objectifs, véhiculent et distillent plutôt une idéologie et sont de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la R.D. Congo. Ce qui, à notre humble avis, les discrédite totalement. Certains arguments sont totalement erronés, ne correspondant à aucune réalité de terrain sur le site d’Inga, car relevant tout simplement d’une virulente campagne de désinformation massive. Certains autres sont tirés des études effectuées sur d’autres continents, extraits de leur contexte originel et appliqués malicieusement au site d’Inga sans aucune réévaluation in situ…Enfin, d’autres arguments, bien que fondés, sont intentionnellement exagérés face aux énormes bénéfices que les populations autochtones de la région d’Inga, toutes les populations de la R.D. Congo et de l’Afrique entière pourraient tirer de la mise en valeur de ce gigantesque potentiel énergétique»(1,2).

Cinquième argument : déplacement des communautés locales

En Occident, pour tout projet de mise en valeur du territoire, des ressources minérales et des ressources énergétiques, l’acceptabilité sociale est devenue une condition incontournable. Les promoteurs du projet, les investisseurs, la société civile et les groupes de pressions semblent devenus des «codécideurs». C’est la stratégie de «coconstruction», coûteuse en temps et en énergie pour les uns, et plus rentable pour les autres. Nous avons l’impression, à la lecture de leurs arguments, que tous les groupes occidentaux activistes-opposants au Projet Grand Inga veulent imposer aux décideurs congolais l’observance stricte de ce concept d’acceptabilité(3,4), concept encore très difficile à définir même en Occident où les populations ont déjà atteint un degré suffisamment élevé d’instruction et de développement. En effet, dans les sociétés occidentales d’aujourd’hui, le confort matériel, le niveau de vie élevé, les connaissances scientifiques très largement diffusées et vulgarisées, les connaissances très avancées sur les impacts des actions anthropiques sur l’environnement, le respect d’un certain équilibre entre les humains et la nature ont mené au concept nouveau de «paradigme biocentrique», pour lequel l’environnement est au centre des préoccupations lorsqu’il s’agit de la mise en valeur des ressources naturelles.

Par contre, dans les sociétés africaines d’aujourd’hui, toutes ces choses manquent ou sont à l’état embryonnaire de telle sorte que c’est encore l’ancien «paradigme anthropocentrique» qui règne, paradigme selon lequel les ressources naturelles doivent être utilisées pour le bien-être (plutôt pour la survie) de l’Homme.

Étant donné cette situation, l’approche occidentale actuelle (paradigme biocentrique) ne devrait pas être imposée systématiquement à l’Afrique en général et à la RDC en particulier. Car, comme nous le verrons ci-dessous, il arrive des fois que, même en Occident, l’on privilégie les intérêts économiques pour le bien-être collectif sur la sauvegarde des intérêts particuliers des autochtones et sur les considérations biocentriques, environnementales (Cas des barrages de la Romaine dans le Nord du Québec, au Canada)

Arguments sur le déplacement des communautés autochtones

Plusieurs arguments portant sur les populations autochtones de la région d’Inga, du Congo et de toute l’Afrique sont formulés dans la littérature et dans les médias. Nous n’allons pas les énumérer tous ici, les lecteurs intéressés pourront consulter les nombreuses références que nous avons données dans les Parties 1 et 2 de cette étude. Cependant, ces arguments peuvent être résumés de la manière suivante :

«Au vu de ce qui s’est passé avec les centrales Inga I et Inga II, l’électricité qui sera produite par le Grand Barrage d’Inga ne profitera pas à la population congolaise en général et aux autochtones en particulier. Elle sera vendue aux compagnies étrangères africaines voire européennes dont les besoins en énergie sont énormes. En plus, les habitants de la région d’Inga seront dépossédés de leurs terres et déplacés sans compensation».

En effet, les centrales d’Inga 1 (1965-1971) et Inga 2 (1973-1982) avaient occasionné un déplacement des populations autochtones avec promesses d’indemnisation et relocalisation de la part du gouvernement de la IIe République, un régime dictatorial soutenu par l’Occident dans sa guerre froide contre le communisme implanté au Congo-Brazzaville, en Angola et au Mozambique. Aucune promesse n’a jamais été honorée ni aucune dénonciation faite par ces mêmes Occidentaux. Nous-même avions visité à deux reprises la région d’Inga et notre constat nous avait laissé sans voix :

– Les habitants des villages affectés par l’érection de ces deux unités de production d’énergie électrique étaient et sont encore dans l’obscurité ;

– leur sommeil est à jamais perturbé par le bruit continu généré par les puissantes turbines;

– leurs petites cases sont toujours en paille ;

– ils continuent à décimer les forêts environnantes pour produire du bois de chauffe ou du charbon de bois et contribuent, malgré eux, à la destruction de la biodiversité (comme nous l’avons décrit dans la Partie 2 de cette analyse) et à la pollution atmosphérique, dangereuse d’abord pour la santé des femmes qui ont traditionnellement en charge la préparation des aliments pour leurs familles ;

– ils continuent de consommer l’eau des puits, non traitée ;

– il n’y a ni hôpitaux, ni écoles dignes de ce nom pour leurs enfants, etc.

Nous voudrons partager avec vous une anecdote à ce sujet. Lors de notre visite de la Centrale d’Inga 1 en 1989, notre délégation avait effectué une pause à la résidence secondaire d’un des dignitaires du régime Mobutu, natif de Kinkuzu, donc fils de la province du Bas-Congo, plusieurs fois Commissaire d’État (Finances, Portefeuille, Budget, Plan, Économie, Industrie, Commerce extérieur, etc.). Cette résidence, unique grande bâtisse moderne dans le coin à l’époque, n’avait pas d’électricité, le personnel préposé à la cuisine préparait au bois ! Ce fut notre grande surprise ! Pendant près de 30 ans, aucun ONG ni aucune institution scientifique occidentale n’avait osé dénoncer ces anomalies. Tous, par contre, ménageaient, au nom de leurs intérêts supérieurs, la sensibilité du Guide de la Révolution zaïroise et garde-fou à l’influence communiste. Aujourd’hui, la géopolitique ayant changé (fin de la guerre froide), certains ONG et institutions scientifiques occidentaux ont retrouvé leur droit à l’expression libre, à la critique et ils utilisent cet argument pour appuyer leur opposition au financement de la construction du Grand Barrage d’Inga. De ces ONG, «International Rivers», un ONG américain, est des plus virulents dans ses campagnes anti-Projet Grand Inga. Il a envoyé plusieurs missions dans la région d’Inga, il a instrumentalisé des filles et des fils de la province du Bas-Congo pour asseoir ses campagnes et les a amenés à s’opposer aux investissements pour une énergie propre dans leur propre province. «International Rivers» a soutenu et accompagné à Washington un fils de la province, M. Jean-Marie Muanda, Directeur de l’ONG local, «Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie», en sigle ADEV, pour déposer une pétition (Annexe 1) demandant l’arrêt de financement de Grand Inga par la Banque Mondiale (Fig. 2). Le dépôt de cette pétition venait juste après la lettre adressée en décembre 2013 à M. John Kerry, Secrétaire d’État américain, avec copie au Dr. Rajiv Shah, Administrateur de l’USAID, par un conglomérat de 8 personnes dont deux membres très actifs de l’ONG «International Rivers» pour demander au gouvernement américain de ne pas soutenir le financement de la Phase Inga 3 par l’USAID(5).

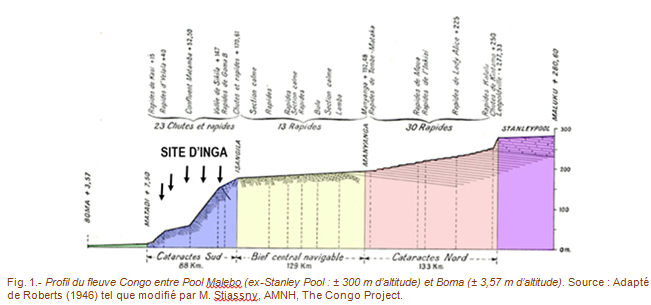

En toute honnêteté, nous devons reconnaitre que les gouvernements de la IIe et IIIe République ont manqué de vision en ce qui concerne la satisfaction des intérêts et des besoins des populations de la région d’Inga affectée par la construction de ces deux centrales hydroélectriques. Cependant, ce déficit ne peut pas être utilisé pour s’opposer systématiquement à la mise en valeur de ce potentiel énergétique énorme des chutes et rapides d’Inga (Fig. 3).

En toute honnêteté, nous devons reconnaitre que les gouvernements de la IIe et IIIe République ont manqué de vision en ce qui concerne la satisfaction des intérêts et des besoins des populations de la région d’Inga affectée par la construction de ces deux centrales hydroélectriques. Cependant, ce déficit ne peut pas être utilisé pour s’opposer systématiquement à la mise en valeur de ce potentiel énergétique énorme des chutes et rapides d’Inga (Fig. 3).

Dans la lettre des communautés locales d’Inga qui seront affectées par la construction du barrage Inga 3 adressée aux Présidents J. Kabila (RDC) et J. Zuma (Sud-Afrique) avec copie à de nombreuses autres personnalités (Cfr Annexe 1), ces communautés citent entre autres motifs de leur opposition au Projet Grand Inga, l’atteinte à «leurs lieux de culte, aux tombes de leurs anciens, aux champs (notez qu’il n’y a pas de grandes fermes dans la région d’Inga), aux villages à déplacer, etc.».

Loin de nous l’idée de manquer de respect aux pratiques cultuelles et culturelles de nos compatriotes du Bas-Congo, pratiques faisant partie de la riche diversité culturelle de notre pays (diversité que nous défendons dans d’autres écrits par ailleurs)(8). Cependant, force est de constater que, lors de l’implantation des villes congolaises actuelles, le colonisateur belge avait dû négocier avec les rois de nos royaumes et empires l’occupation, la transformation et la mise en valeur des lieux dans toutes nos provinces. Imaginez un seul instant si nos ancêtres avaient eu les moyens de s’opposer systématiquement à ces transformations vers la modernité ! Quels types de paysages congolais aurions-nous aujourd’hui ?

Les lieux de culte et les tombes des anciens peuvent être déplacés, avec dignité, dans d’autres lieux pour les sauvegarder des inondations des terres consécutives à la mise en service des futurs barrages du Grand Inga. Ce genre de délocalisation/réinstallation a déjà eu lieu dans d’autres pays. Au Canada, dans la province du Québec, par exemple, le village des autochtones Algonquins et leur cimetière furent déplacés et relocalisés sur le chemin de la Pointe à David à Grand-Remous avant la mise en service du barrage Mercier. En 1927, l’ancien village disparut sous les flots après la mise en service de ce barrage(9). Il semble que l’on pourrait encore aujourd’hui apercevoir sous l’eau les maisons et le clocher de l’église de cet ancien village algonquin. Donc, pour l’intérêt collectif, la communauté algonquine et la majorité du peuple québécois avaient dû accepter la construction de ce barrage qui leur fournit de l’électricité et a permis un réel bien-être dans leurs villages actuels.

Il n’y a jamais eu au Québec une opposition à la mise en service de ce barrage. Plus récemment, le géant québécois de l’hydroélectricité, Hydro-Québec, a entrepris en 2009 la construction de quatre barrages pour une puissance totale de 1 550 MW sur la rivière la Romaine au nord de la ville de Havre-St-Pierre sur la Côte-Nord. La superficie totale de ces quatre réservoirs est de 279 km2(10). En plus de déplacement des Innus, population autochtone dans cette partie du Québec, il y a eu une coupe à blanc du bois dans une forêt vierge d’épinettes pour préparer chacun des quatre réservoirs du complexe hydroélectrique et tracer le chemin des lignes de transport de l’électricité. Ce bois représentant des milliers de mètres-cubes est qualifié de «gaspillage de la forêt québécoise» et abandonné depuis plusieurs années à environ 100 km de l’embouchure de la rivière la Romaine(11)

L’électricité produite par ces quatre centrales sera principalement destinée au marché extérieur, c’est-à-dire, vendue aux USA. Pour la compagnie Hydro-Québec, «en privilégiant l’hydroélectricité, une source d’énergie renouvelable, on répond aux besoins du présent tout en s’assurant de préserver le patrimoine environnemental et l’avenir énergétique des générations futures. L’entreprise s’inscrit ainsi dans l’esprit du développement durable, qui vise une intégration harmonieuse des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement».

Pourquoi partageons-nous avec vous ces deux exemples ? Nous voulons juste montrer qu’à deux situations similaires, l’une, en Afrique, suscite une pluie de critiques négatives, des dénonciations agressives (voire mensongères) en Occident, et l’autre, en Amérique du Nord, bénéficie de la compréhension en Occident et est même ignorée des Africains, plus particulièrement ceux qui sont instrumentalisés par les lobbies occidentales dans le cas du Projet Grand Inga. Aucune institution scientifique occidentale, aucun groupe d’activistes-opposants au Projet Grand Inga ni même le très virulent ONG «International Rivers» ne s’était levé pour s’opposer ou dénoncer le projet de la mise en valeur du site de la rivière la Romaine. Ils n’ont jamais, comme dans le cas de Grand Inga, parlé de :

– «mort en mille coupures» de la rivière la Romaine avec ses quatre barrages ;

– ni de «carnage environnemental» provoqué par la percée à travers la forêt vierge nordique du chemin pour la ligne de transport d’électricité ;

– ni de «l’importance écologique exceptionnelle» que revêt cette forêt nordique canadienne avec une faune caractéristique (caribou, orignal, ours noir, castor, etc.) et une flore tout aussi caractéristique (épicéas noir, rouge et blanc) ;

– ni de «poissons migrateurs de la rivière la Romaine» tels que le saumon d’eau douce, le saumon atlantique et les truites, etc. ;

– ni, enfin, de «mercure et des GES» qu’engendreraient les quatre réservoirs.

Nous posons encore naïvement cette question : «Pourquoi ces mêmes groupes, d’une seule voix, se sont-ils lancé dans une virulente campagne contre le Projet Grand Inga?» A nos compatriotes qui soutiennent ces campagnes d’y répondre. Il ne s’agit pas ici de plaider pour les gouvernants de la IIe et IIIe République qui n’ont pas respecté leurs engagements envers les populations autochtones d’Inga.

L’ONG «International Rivers» est même allé plus loin dans son intox de la population locale en publiant un guide pour sensibiliser les communautés d’Inga à mieux défendre leurs droits intitulé : «Les barrages africains, les fleuves et vos droits – Guide pour les communautés affectées par le barrage Inga 3»(12) Rappelons que le barrage Inga 3 n’existe pas encore, donc un projet ne peut pas déjà affecter les communautés autochtones ! Néanmoins, cet intéressant document d’une quarantaine de pages informe les communautés sur :

– les parties prenantes et acteurs impliqués ;

– les phases d’un projet de barrage ;

– les deux principales exigences pour protéger les droits et les intérêts communautaires, à savoir, l’accès à l’information et consultation et droit à la réinstallation et indemnisation ;

– la manière de déposer des plaintes en cas de non-respect des exigences susmentionnées par les promoteurs.

S’il est un intéressant document de vulgarisation en milieu rural, par contre, il pêche par trois grandes omissions et des références inappropriées :

1.- il ignore complètement les innombrables avantages pour les autochtones d’Inga, avantages qui vont découler de l’érection des centrales d’Inga 3 à Inga 8 ;

2.- il ignore complètement les lois du pays et les règlements de la province en ce qui concerne la gestion foncière du territoire ;

3.- il évite de parler de la déforestation actuelle sans cesse croissante à cause de la forte demande croissante en énergie due à la démographie galopante. En outre, ce guide est exclusivement fondé non pas sur le Droit congolais en matière d’expropriation pour cause d’intérêt publique (l’intérêt publique ayant priorité sur l’intérêt d’une petite communauté) mais sur les normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société Financière Internationale (SFI).

Ce que nos compatriotes doivent savoir, c’est que, quelle que soit la situation, ce sont les lois du pays qui s’appliquent. La norme 5 de la SFI sur laquelle se fonde le guide ne devrait servir que de guide pour minimiser les impacts environnementaux et sociaux.

Notre vision pour les populations qui seront affectées par Grand Inga

On distingue deux groupes autochtones dans la pétition (Annexe 1) et dans la plainte (Annexe 2) présentées par les populations de la région d’Inga. Il y a d’une part les «ayant-droits coutumiers», et d’autre part, les «populations cohabitantes». Les «ayant-droits coutumiers» comprennent les clans suivants : Makhuku Vunda, Makhuku Manzi, Makhuku Futila, Ngimbi, Numbu et Mbenza. Les autres autochtones qui vivent dans la même région sont constituées des populations des villages suivants : Mvuzi 3, Lubuaku, Lundu, Kilengo, Kulu 1, Kulu 2, Kulu 3, Kimufu, Manzi, Yalala, Lufundi 1, Lufundi 2 ainsi que les habitants du camp Kinshasa, anciens ouvriers sur les chantiers des centrales Inga 1 et 2. Selon notre analyse, cette distinction introduite par les initiateurs de la dite plainte est vicieuse. La solution au problème d’indemnisation/relocalisation doit être prise globalement et collectivement comme nous allons le démontrer ci-dessous.

Nous sommes d’accord avec eux que le gouvernement de la IIIe République (qui a hérité des actifs et des passifs de la IIe République et étant acteur no 1 dans le Projet Grand Inga), doit proposer des mesures respectueuses de délocalisation, indemnisation et réinstallation des populations dont les terres (villages, champs, lieux de culte, cimetières,…) disparaîtront sous les flots des eaux lors de la mise en service du barrage Inga 3.

Fig. 5. Villages et zones qui seront inondés suite à la mise en service du barrage Grand Inga. Source : Dr Bernard Yon, 2013(13).

Des terres arables, de nouvelles sources d’eau potable, de nouveaux espaces pour installer de nouvelles cités ne manquent pas dans un rayon de 50 à 100 km du site d’Inga ni dans la province du Bas-Congo. En supposant que les populations autochtones d’Inga ont été correctement recensées, l’État congolais, selon l’article 58 de la Constitution(14), devrait envisager une indemnisation en nature pour tous :

– déplacer, après consultation, ces populations dans un rayon de 50 à 100 km des zones qui seront affectées par le barrage Grand Inga (Fig. 5);

– à l’instar des anciennes cités minières du Katanga (Shituru, Kolwezi, Musonoie, etc.), l’État congolais devrait construire une cité moderne qui accueillerait toutes les populations autochtones déplacées des villages énumérés ci-dessus. Les maisons de cette cité resteront propriété de l’État congolais et les «ayant-droits coutumiers» ne pourront pas les revendre à des tiers. Par contre, ils pourront les céder uniquement à leurs descendances directes. L’électricité leur sera fournie à prix modique, symbolique et l’école primaire et secondaire sera gratuite pour leurs enfants ;

cette mégacité, que nous nommons déjà «la Cité de l’Énergie d’Inga», sera un véritable site touristique où ses concepteurs devront mettre en évidence «la puissance de l’électricité» en relation avec les centrales d’Inga (passage de l’obscurité à la lumière !) ;

– cette mégacité sera pourvue de toutes les infrastructures modernes : larges avenues éclairées, hôpital moderne de référence, écoles modernes (maternelle, primaires et secondaire), de l’eau courante, un grand marché moderne, un centre commercial ;

– une grande route asphaltée à deux ou quatre voies reliant «la Cité de l’Énergie d’Inga» à la ville de Matadi et à l’Océan atlantique ;

– des hôtels pour accueillir des touristes aussi bien nationaux qu’étrangers ;

Quels sont les avantages de la vision d’une mégacité de l’énergie ? La mégacité «Cité de l’Énergie d’Inga» présente les avantages suivants :

1.- créer un nouvel espace économique en prévision du développement des ports de Banana, Boma et Matadi et de la création dans le Bas-Congo de nouvelles entreprises consommatrices de l’énergie électrique qui sera produite par Grand Inga. En effet, dans la Partie 2 de cette analyse, nous disions exactement ceci ; «Grand Inga sera un facteur d’industrialisation de tout le pays et plus particulièrement de la province du Bas-Congo. L’État congolais devra relancer les anciens projets tels que la production de l’aluminium, la production d’engrais, la production de l’hydrogène (utilisé comme carburant ou vecteur d’énergie dans les voitures de demain), le développement et la modernisation des ports de Banana, Boma et Matadi, des usines d’enrichissement de l’uranium du Katanga, etc.».

2.- réunir en une nouvelle entité économiquement viable tous les hameaux actuels (malheureusement qualifiés de villages : Makhuku Vunda, Makhuku Manzi, Makhuku Futila, Ngimbi, Numbu, Mvuzi 3, Lubuaku, Lundu, Kilengo, Kulu 1, Kulu 2, etc.), dispersés dans la savane, isolés les uns des autres depuis des lustres, abandonnés à eux-mêmes et sans avenir ;

3.- décongestionner et moderniser la ville de Matadi afin de lui donner une nouvelle dimension qu’elle mérite en tant que ville historique du pays ;

4.- créer dans la région d’Inga un «Pôle national d’excellence en matière d’énergie hydroélectrique». En effet, le site d’Inga réunira en un même endroit un grand nombre d’ingénieurs et autres experts dans divers domaines liés à l’exploitation d’un complexe de barrages hydroélectriques. Ce pôle sera soutenu par la création de l’Université nationale d’Inga (UNINGA), dont la principale mission sera la formation des ingénieurs, des scientifiques et des techniciens énergéticiens de très haut niveau, destinés à la recherche, l’innovation et le développement dans le domaine des énergies. Les autres filières de formation devront cibler tous les autres aspects pratiques liés à l’exploitation du site d’Inga, notamment la gestion du réservoir, l’hydrobiologie, l’écosystème fluvial, l’écosystème terrestre, etc. La dette des barrages d’Inga étant nationale, cette université recevra tous les jeunes gens de toutes nos provinces qui se seront distingués au secondaire (unique critère : Compétence) et qui souhaiteraient faire des études dans le domaine des énergies (renouvelables). Cette université viendrait lever ce malheureux paradoxe qui caractérise notre pays et qui n’a que trop duré : «grande potentialité en énergie mais 97% de la population vivant dans l’obscurité» ;

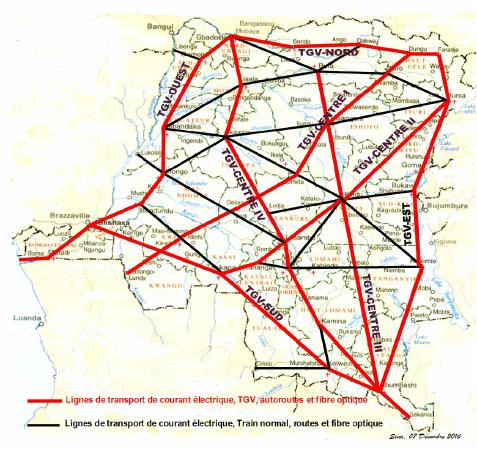

5.- préparer un espace qui va accueillir une grande gare multimodale moderne, avec une double voie ferrée pour TGV qui relierait Kinshasa à l’Océan Atlantique (Moanda, Banana) et les autres coins du pays (Fig. 6) ;

6.- ces populations entreraient ainsi dans l’ère moderne, passant de l’obscurité à la lumière, du bois ou charbon de bois à l’utilisation de l’énergie électrique, des guérisseurs traditionnels à des soins médicaux de qualité dans un hôpital moderne de référence, des hangars en chaume aux infrastructures modernes d’enseignement primaire, supérieur et universitaire.

Notre vision pour les autres populations congolaises

Autant le Président Mobutu fut visionnaire en lançant les travaux des centrales Inga 1 et Inga 2, autant il avait été un mauvais gestionnaire dans le dossier de la distribution de la grande quantité d’énergie produite par ces deux centrales hydroélectriques. Pour des raisons de règlement de compte à ses opposants politiques et de vengeance malsaine, il empêcha le soutirage de l’énergie électrique de la ligne Inga-Shaba (Katanga) pour électrifier les provinces de Bandundu, du Kasaï-Oriental et du Kasaï-Occidental. Et plus pathétique, il s’opposa à l’électrification de tout le Bas-Congo. Il mourut et légua une grosse dette à tous les Congolais.

Les gouvernants de la IIIe République semblent n’avoir pas pu convaincre leurs partenaires dans le dossier Grand Barrage d’Inga de la nécessité impérative et de leur obligation de fournir de l’électricité à l’ensemble de la population congolaise afin de relancer tous les programmes de développement du pays. D’où l’inquiétude de nos compatriotes autochtones d’Inga et l’irritation des groupes activistes-opposants au Projet Grand Inga.

Voici ci-dessous notre vision pour utiliser l’énergie électrique qui sera produite par Grand Inga. Les lignes de transport d’électricité partiront d’Inga à chaque chef-lieu de province et chaque district. Le long de ces lignes, on construira des autoroutes et des voies ferrées à double voie pour TGV et on installera la fibre optique pour faciliter les télécommunications (Fig. 6.). Ainsi, toutes nos provinces seront reliées les unes aux autres et sortiront de l’obscurité et de l’enclavement économique dans lesquels le colonisateur puis les gouvernants de la IIe et IIIe République les ont confinées pour participer au grand marché économique intérieur qui pointe à l’horizon dans une vingtaine d’années (près de 100 millions d’habitants !).

La fourniture d’une manière continue d’une énergie électrique stable et à bon marché va stimuler dans toutes les provinces les investisseurs nationaux et étrangers à créer des entreprises, donc à créer un très grand nombre d’emplois pour remettre les jeunes au travail.

La voie ferrée de TGV permettra un développement extraordinaire du tourisme (secteur aujourd’hui négligé) aussi bien à l’intérieur du pays (différents parcs nationaux et paysages de notre territoire) qu’à l’Océan Atlantique. Un tel réseau permettra à tous les Congolais de connaitre réellement l’étendue, la beauté, la diversité culturelle, la diversité des ressources naturelles et l’importance de leur pays. Enfin, ce réseau viendrait combler un des grands handicaps des politiciens et de l’élite congolais : «ils ne connaissent du Congo que leur province d’origine ou le lieu où ils ont grandi»(15,8). D’où leur incapacité à formuler, depuis l’indépendance du Congo jusqu’à ces jours, des programmes de développement tenant compte des besoins réels de leurs populations.

Fig.6. Projets prioritaires, futurs consommateurs de l’électricité du Grand Inga.

Conclusion

L’argument 5 portant sur le déplacement des communautés locales, quoique fondé, est très largement exagéré car les activistes-opposants au Projet Grand Inga ne tiennent pas compte des réalités locales. Le dossier de déplacement/indemnisation/réinstallation des populations de la région d’Inga a fait couler beaucoup d’encre depuis l’époque coloniale jusqu’à ces jours, il suffirait, pour s’en rendre compte, de lire les archives des «ayants-droits coutumiers» de la région d’Inga. L’indemnisation en espèces n’est pas à privilégier comme suggéré dans leurs lettres, car généralement les indemnisés dépensent l’argent reçu dans l’achat des biens matériels périssables pour satisfaire des besoins immédiats et continuent à endurer les médiocres conditions pour lesquelles ils ont été indemnisés. L’exemple des populations de Kapolowe, un village du Katanga, dont les sols et les eaux ont été pollués par une entreprise minière locale n’ont plus aujourd’hui que leurs yeux pour pleurer après avoir dépensé les 500 $ d’indemnisation.

C’est pourquoi notre vision aussi bien pour les autochtones de la région d’Inga (sans distinction) que pour toute la population congolaise est la meilleure solution qui mérite d’être vulgarisée auprès de la population. Elle a le mérite de s’intégrer dans le Plan national de Développement de notre pays. C’est à l’élite congolaise de se projeter dans le futur en élaborant des projets ambitieux pour le XXIe siècle.

Quant aux activistes-opposants au Projet de barrage Grand Inga, nous les invitons, comme Misser(2) l’avait écrit dans son livre «La saga d’Inga» à évaluer, en toute honnêteté scientifique, les «coûts de non-Grand Inga» par rapport aux «coûts réels de Grand Inga». Nous les invitons aussi à cesser cette politique de «deux poids deux mesures» (Cas des barrages de la rivière la Romaine dans la province du Québec au Canada). Car les Congolais ne comprennent pas pourquoi ces groupes s’acharnent à nuire à un projet qui pourra, tant soit peu, améliorer le niveau de vie de la majorité des Africains, sauver des milliers de personnes, augmenter le niveau de connaissances, sauvegarder l’environnement, baisser la forte pression sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment la grande forêt tropicale humide, véritable poumon de l’humanité et puit à carbone. Ce barrage serait un excellent outil de lutte contre la déforestation sans cesse croissante et un formidable instrument de lutte contre le changement climatique(2). Cette virulente opposition fait dire aux climato-sceptiques africains qu’il y aurait anguille sous roche, les véritables enjeux du changement climatique ne seraient peut-être pas ceux que l’on véhicule dans les médias. Enfin, Grand Inga serait, hors de tout doute raisonnable, un efficace moyen de lutte contre la «bombe démographique africaine» qui, si elle n’est pas contenue sur le continent d’ici 2030, va envahir les pays occidentaux sans distinction.

Professeur Sinaseli Tshibwabwa

Professeur Sinaseli Tshibwabwa

Expertise en Biodiversité des Poisons d’Eaux douces d’Afrique

& Écologie des Eaux Continentales

Exclusivité DESC

Sur la même thématique

Le projet Transaqua : antidote au terrorisme de Boko Haram ou projet du moyen-âge ? – http://afridesk.org/fr/le-projet-transaqua-antidote-au-terrorisme-de-boko-haram-ou-projet-du-moyen-age-sinaseli-tshibwabwa/.

Eau-Secours – RD Congo : Journée mondiale de l’eau-2015 – http://afridesk.org/fr/eau-secours-rd-congo-journee-mondiale-de-leau-2015-sinaseli-tshibwabwa/.

Afrique Centrale : Manque de vision dans le dossier de transfert des eaux du Bassin du Congo au Lac Tchad – http://afridesk.org/fr/afrique-centrale-le-flou-dans-le-dossier-de-transfert-des-eaux-du-bassin-du-congo-au-lac-tchad-prof-sinaseli-tshibwabwa/.

Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Réfutation des arguments de ses opposants – http://afridesk.org/fr/rdc-barrage-grand-inga-son-avenir-est-il-compromis-sinaseli-tshibwabwa/.

Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Partie 2 : Inventaire, Analyse et Réfutation des Arguments de ses Opposants – http://afridesk.org/fr/barrage-grand-inga-son-avenir-est-il-compromis-partie-2-dr-sinaseli-tshibwabwa/.

Références bibliographiques

(1) Tshibwabwa, S., 2016.- Barrage Grand Inga : son avenir est-il compromis ? Partie 2 : Inventaire, Analyse et Réfutation des Arguments de ses Opposants. In http://www.afridesk.org

(2) Misser, F., 2013.- La saga d’Inga. Cahiers Africains no 83. Musée royal de l’Afrique Centrale et L’Harmattan, Paris; 221p.

(3) Yelle, V., 2014.- Acceptabilité sociale. In http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465467/l-acceptabilite-sociale-un-concept-cynique et in http://laforetacoeur.ca/blog/acceptabilite-sociale-definition-concept-aspects-relies-processus-jugement-individuel-partie-a/.

(4) Stankey and Shindler, 2006.- Formation of social acceptability judgments and their implications for management of rare and little-known species, Conservation Biology, vol. 20, no. 1, 28-37.

(5) Peter Bosshard, Rudo Sanyanga et al., 2013. Lettre à John Kerry, Secrétaire d’État Américain https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-iles/inga_3_civil_society_letter_201213.pdf.

(6). Sanyanga, R., Mars 2014.- in http://www.internationalrivers.org/fr/blogs/266.

(7) Kapandji Kalala, B., 2014.- Inga 3 au service de l’Afrique : Défis et Perspectives. Présentation à la 2e édition de la Conférence minière de la RDC à Goma. 21 diapositives.

(8).Tshibwabwa, S., 2016.- Les Scientifiques congolais et La Remise en question de Mabika Kalanda. In Tshisungu wa Tshisungu, J. (eds). De la décolonisation mentale. Mabika Kalanda et le XXIe siècle congolais. Éd. Glopro : 107-130.

(9) http://www.grandremous.ca/fr/histoire_de_grand-remous.shtml.

(10).Hydro-Québec Production, 2008.- Complexe de la Romaine. Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement, 119 p.

(11) Panasuk, A., 2016.- Dossier Enquête sur le chantier de la Romaine, Novembre 2016. In http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001805/gaspillage-de-la-foret-quebecoise-au-chantier-de-la-romaine.

(12) Sanyanga, R., Kirk Herbertson, J.D. et Lien De Brouckere, BA. Les barrages africains, les fleuves et vos droits. Guide pour les communautés affectées par le barrage Inga 3. Programme international de développement durable de la faculté de droit, Université de Washington. Ed. International Rivers. People-Water-Life.

(13) Yon, B., 2013.- Atelier international de Présentation du Rapport de Faisabilité. Volume 4 : Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Kinshasa-2013. AECOM-RSW International & EDF.

(14) Article 58 de la Constitution :

Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.

L’État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement.

(15) Mabika Kalanda, 1965.- La remise en question. Base de la décolonisation mentale. Éd. «Remarques africaines», Collection «Études congolaises», no 14. Bruxelles, 205 p.

(16) Tshibwabwa, S, 2015. Eau-Secours-Congo R.D. : Journée mondiale de l’eau-2015. In www.afridesk.org et http://www.assomar.org/2015/04/eau-secours/

Annexe 1 :

PETITION DES COMMUNAUTES LOCALES D’INGA QUI SERONT AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE INGA 3

A l’attention de :

– Son Excellence Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo à Kinshasa ;

– Son Excellence Jacob Zuma, Président de la République Sud-Africaine à Pretoria ;

– Le Président du Groupe de la Banque mondiale, Dr Jim Yong Kim ; à Washington ;

– Son Excellence Monsieur le Président du Senat de la RD Congo à Kinshasa ;

– Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale de la RD Congo à Kinshasa ;

– Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la RD Congo à Kinshasa ;

– Excellence Monsieur le Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité à Kinshasa ;

– Excellence Madame la Ministre de la Justice et Garde des sceaux de la RD Congo à Kinshasa ;

– Excellence Monsieur le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à Kinshasa ;

– Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Provinciale du Bas-Congo à Matadi ;

– Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province du Bas-Congo ; à Matadi ;

– Monsieur le Président du Conseil d’Administration du groupe de la Banque Mondiale à Washington ;

– Monsieur le Président du Conseil d’administration du Groupe de la Banque Africaine de Développement à Tunis ;

– Monsieur le Président de l’Union Européenne à Bruxelles ;

– Monsieur Le Président du Comité des Nations-Unies des Droits de l’Homme à Genève ;

– Madame la Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à Banjul/Gambie;

– Monsieur l’Administrateur de Territoire de Seke Banza à Seke Banza ;

– Messieurs les Chefs de Secteurs de Lufu et Isangila à Nsanda et Isangila ;

– Monsieur le Chef de la Cité d’Inga à Inga ;

– Monsieur l’ Administrateur Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) à Kinshasa ;

– Monsieur le Directeur Provincial du Bas-Congo de la Société National d’Electricité (SNEL) à Matadi ;

– Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs,

Nous, populations et ayant droits coutumiers (Clans Makhuku Vunda, Makhuku Manzi, Makhuku Futila, Ngimbi, Numbu et Mbenza) d’Inga habitants du Camps Kinshasa et des villages Mvuzi 3, Lubuaku, Lundu, Kilengo, Kulu 1, Kulu 2, Kulu 3, Kimufu, Manzi, Yalala, Lufundi 1, Lufundi 2 ;

En vertu de l’article 27 de la Constitution de la République Démocratique du Congo et de ses autres dispositions garantissant les droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens congolais sans distinction aucune, venons vous présenter collectivement notre pétition relative aux impacts sociaux et environnementaux du projet de construction du Barrage Inga 3.

Exposé des motifs

Grace à l’accompagnement de l’ONG Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie, ADEV, les populations et ayant droits coutumiers d’Inga sont informés de l’évolution du projet de construction du Barrage Inga 3. Depuis le 9 Octobre 2013, il a été mis en place un comité local inclusif réunissant à la fois les populations et les ayants droits coutumiers locaux. Ce comité dénommé : « Convergence pour les Droits et Intérêts des populations affectées par les Barrages d’Inga, CODICLI en sigle » se détermine, en tant que porte-parole des populations concernées, à l’avant-garde de l’engagement positif pour la défense des communautés locales quant à leurs droits et intérêts qui seront frappés par les activités de construction du Barrage Inga 3. Tout en soutenant les efforts du Gouvernement pour la réalisation des initiatives visant le développement de la République Démocratique du Congo, les populations et ayant droits coutumiers d’Inga sont néanmoins vivement préoccupés par les impacts sociaux et environnementaux du barrage Inga 3 qui constituent les motifs de la présente pétition.

Des antécédents encore pendants

L’acquisition du site d’Inga fait encore aujourd’hui l’objet de grandes inquiétudes quant aux droits des chefs des terres coutumiers qui doivent être résolues avant d’aborder la question d’Inga 3 avec les ayant droits de six clans locaux. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle touche par exemple directement à la survie des membres du clan Makhuku Futila qui ne dispose plus de terre pour son existence en tant que groupe social et en tant qu’une identité culturelle jouissant de ses pleins droits. Nous condamnons donc avec la dernière énergie toutes les manœuvres ou montages de mauvais goût visant à considérer l’acquisition de la concession de la SNEL à Inga comme dossier clos et restons vigilants quant à ce. Les ayant droits coutumiers de six clans concernés croient fermement qu’en tant qu’identité culturelle, leurs communautés ont le plein droit de disposer d’un espace de vie et des moyens d’existence sur les terres de leurs ancêtres. Ils s’insurgent d’avance contre toutes les manœuvres visant leur déracinement et la destruction totale de leur existence en tant qu’être humain nantis des droits.

De la délocalisation des populations et des impacts environnementaux du Barrage Inga 3

Nous sommes très préoccupés par certaines affirmations contenues dans les Termes de Référence sur : « Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des populations du Camp Kinshasa et des Villages situés dans la concession de la Société Nationale d’Électricité (SNEL) à Inga », particulièrement celles qui citent uniquement 5 villages qui feront l’objet de délocalisation. Tout en reconnaissant que ces communautés seront frappées de plein fouet, nous attirons néanmoins votre particulière attention sur le fait que l’inondation de la vallée de la Bundi qui constitue le réservoir agricole pour un grand nombre des populations de la région entrainera des impacts colossaux et des effets collatéraux sur l’environnement en général avec pour conséquence immédiate la destruction inéluctable des moyens de subsistance des communautés locales affectées. Les communautés locales s’opposent fermement à la délocalisation et la considèrent comme une manœuvre visant à perpétrer une destruction programmée des populations étant donné ses impacts désastreux sur leurs moyens d’existence et le déracinement qui aboutira certainement à la perte de leur identité culturelle et sociale. Ceci est inacceptable. Des villages entiers notamment le village Kimufu dépendant également de la vallée de la Bundi en tant que vivier du terroir seront également touchés. Également les rivières Mumbazi, Makongo, Tusenga, Batsimba et Makhuku qui alimentent la rivière Bundi seront submergées par l’inondation de la vallée sans oublier la biodiversité de la zone qui compte notamment une faune particulière des buffles et des grands singes (Chimpanzés). La zone qui sera inondée abrite également des sites sacrés qui constituent des valeurs culturelles des communautés locales. Des villages (Yalala, Lufundi 1, Lufundi 2, Ntombo et Sombo) situés en aval du site du Barrage Inga 3 subiront des impacts sur la biodiversité aquatique du fleuve Congo, ce qui affectera immanquablement la pêche qui constitue leur principal moyen de survie. Il sied de signaler aussi que les chutes de Yalala sur le fleuve Congo, outre leur attrait et importance touristiques, abritent une ile qui est dans toute la Province du Bas-Congo, un site unique de ponte pour une espèce de grand oiseau marin et migrateur.

De la consultation des communautés locales

Les communautés locales qui seront affectées par les activités de construction du Barrage Inga 3 doivent être consultées dans la manière définie par les communautés locales à un endroit de leur choix, avec un préavis suffisant, des interprètes et des discussions sur leurs préoccupations. Les communautés locales devraient ainsi participer activement à tout le processus de mise en œuvre du projet Inga 3. Leur consentement Libre et éclairé devrait être la règle dans toutes les démarches de consultation. Nous dénonçons et rejetons d’avance toute tentative ou manœuvre visant à imposer aux communautés locales ou à soutenir de manière explicite ou tacite une ligne de conduite ne garantissant pas les droits des populations qui seront affectées.

De l’implication de la Banque Mondiale (BM) et de la Banque Africaine de Développement (BAD)

Nous savons que le projet Inga 3 a émergé de l’étude de préfaisabilité puis de l’étude de faisabilité financée par la BAD. Cette étude affirme notamment que ce gigantesque projet d’Inga 3 n’affectera aucune habitation et n’entrainera aucun déplacement involontaire des populations alors même que le financement que la Banque mondiale vient d’accorder récemment au Gouvernement congolais pour l’assistance technique au développement du méga projet hydroélectrique Inga 3 sera renforcé par un autre financement de la BAD. En définitive ce financement cumulé servira certainement à financer des Études dont les Termes de référence de certaines d’entre elles produites par La Cellule de Gestion du Projet Inga 3 (CGI 3) du Ministère des Ressources hydrauliques et Électricité de la RD Congo reconnaissent la délocalisation et la réinstallation des populations. Nous invitons la Banque mondiale et la Banque Africaine de développement à veiller particulièrement à ce que leurs financements ne servent pas à briser une population déjà meurtrie par la pauvreté et dont les seuls moyens de vivre sont âprement menacés par le projet Inga 3. Les droits et intérêts des populations affectées doivent être respectés scrupuleusement. La Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement doivent s’en tenir impérativement à leurs politiques et procédures internes de sauvegarde des droits humains et des questions environnementales en lien avec les projets qu’elles financent.

Considérant la pertinence et la sensibilité de nos différentes préoccupations clairement indiquées ci-haut :

NOUS AFFIRMONS notre volonté de déléguer à l’ONG ADEV le mandat de nous représenter et de nous accompagner valablement sur toutes les questions concernant nos droits et intérêts en lien avec les travaux de réalisation du projet Inga 3 et les autres barrages comme Inga 4, etc.

NOUS DEMANDONS :

- Qu’une Étude d’impact Environnemental et social indépendante soit menée afin de déterminer avec exactitude l’étendue réelle des impacts qui seront générés par le Projet Inga 3 en particulier et le Projet Grand Inga en général. Cette étude devra connaitre une large participation des communautés locales concernées et de la société civile ;

- La mise en place d’une commission devant statuer définitivement et justement sur le conflit inachevé entre les ayant droits coutumiers d’Inga et la Société Nationale d’Électricité en lien avec l’acquisition de la concession SNEL à Inga ;

- La facilitation de la cartographie participative des terres coutumières des communautés locales qui seront affectées par les activités du Projet Inga 3 ;

- La facilitation d’un inventaire exhaustif de tous les intérêts matériels et immatériels des populations qui seront affectées par les activités de construction du Barrage Inga 3 ;

- La délimitation participative de la concession supposée de la SNEL afin d’en déterminer les limites exactes. Ce travail devra connaitre l’implication des ayant droits coutumiers de six clans concernés par l’acquisition du site d’Inga et des personnes ressources susceptibles de contribuer à sa réalisation efficiente ;

- L’élaboration et l’application consensuelle d’un protocole de consultation des communautés locales concernées que le développeur et tous les consultants devront suivre ;

- La négociation et conclusion d’une entente qui garantit qu’un pourcentage consensuel sur les bénéfices nets produits par Inga 3 soit alloué annuellement et pendant toute la durée de vie du Projet Grand Inga aux ayant droits coutumiers de six clans concernés par l’acquisition du site d’Inga (Makhuku Vunda, Makhuku Manzi, Makhuku Futila, Ngimbi, Numbu et Mbenza) pour favoriser leur développement à long terme. Ce fonds devra contribuer également au développement local durable ;

- La création dans la concession SNEL d’une enclave pour le Clan Makhuku Futila qui ne dispose plus de terre pour assurer la survie de ses membres et l’affirmation de son identité culturelle ;

- Que soit effectuée dans le strict respect des droits et intérêts des populations affectées individuellement et collectivement une juste réparation pour tous les préjudices qu’elles auront à subir. Ces réparations concernent également les populations des communautés locales en aval du site d’Inga 3 et celles qui verront leurs moyens de subsistance indirectement touchés par les impacts des activités de construction du barrage Inga 3 ;

- Que le développeur qui sera désigné pour la construction de tous les ouvrages du Barrage Inga 3 soit dénué de tout soupçon de corruption et que son passé de constructeur éprouvé ne soit pas entaché de violation des droits humains ailleurs dans le monde ;

- Que, Conformément aux droits humains et à la législation congolaise en vigueur, toutes les réparations légitimes relatives aux différents préjudices que subiront les communautés locales puissent s’appuyer sur l’inventaire exhaustif et impartial de tous les intérêts matériels et immatériels des populations qui seront affectées par les activités de construction du Barrage Inga 3. Un cahier des charges sera produit à cet effet par CODICLI ;

- Que notre accompagnement par l’ONG ADEV soit permanent tout au long de ce processus de mise en œuvre du Projet Inga 3, étape par étape, afin de nous renforcer continuellement et contribuer ainsi efficacement au respect de nos droits humains menacés par le projet Inga 3

- Une réunion au cours du prochain mois avec la participation de toutes les parties prenantes et les services d’un médiateur pour faciliter la discussion afin que la SNEL, les autres responsables du gouvernement, la Banque Mondiale et la Banque africaine de Développement viennent écouter les préoccupations des communautés et ensuite discuter de leurs demandes et de leurs préoccupations.

Fait à Inga, le 10 Mai 2014

(Lire cette pétition en ligne : https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/petition_codicli_2014_french_.pdf)

—————————————————————————

Annexe 2 :

Plainte des communautés d’Inga adressée au Gouverneur du Bas-Congo

Mardi, 5 Février 2008

Votre Excellence, Monsieur le Gouverneur du Bas-Congo,

En notre qualité d’un des ayants-droit et mandataire de tous les autres ayants-droit fonciers et coutumiers des terres d’Inga, nous avons l’honneur de vous présenter nos plaintes consécutives à l’expropriation de nos terres par la Société Nationale d’Électricité (SNEL).

Devant une telle situation, vous auriez sans nul doute souhaité qu’un mémorandum soit écrit à votre intention. Par rapport au terme «plainte», le terme mémorandum se définit comme étant une simple note contenant l’exposé sommaire de l’état d’une question. Or, notre démarche ne se limite pas à vous faire un simple exposé des faits, mais à vous impliquer dans ce dossier, si tant est que vous êtes notre dernier rempart, notre «Avocat» de dernière chance.

En effet, c’est depuis 1958 que l’Administration coloniale de l’époque avait exproprié nos ancêtres du terrain situé sur la rive droite du fleuve Congo, dans la Province du Bas-Congo, précisément dans le site d’Inga, en vue de l’érection d’une importante centrale hydroélectrique, de dimension internationale.

Dans le cadre de la réalisation de cet important ouvrage, six clans furent dépossédés de leurs terres viagères claniques et ancestrales, et, de ce fait, privés de culture, de cueillette, d’exploitation du bois, des sticks et lianes, de pêche et de chasse, de passage, du bois de chauffage et de cimetières. Il s’agit des clans suivants : MBENZA (57 ha), NUMBU (2,300 ha), GIMBI (4,811 ha), MANKUNKU (MANZI, ZALU et FUTILA : 3,535 ha), MANKUNKU (MANZI et ZALU : 3,593 ha).

Les indemnités à payer aux ayants-droit furent fixées, en 1958, à 781,600 Francs belges que ces derniers n’avaient pu percevoir suite au climat politique de l’époque concomitante avec la lutte pour l’octroi de l’indépendance à la République Démocratique du Congo.

Le vent de la décolonisation passé, l’indépendance acquise, nous avions, en 1969, écrit et demandé au Président de l’Institut d’Inga (Cfr. Lettre en annexe) le paiement de nos indemnités pour enquête de vacances ainsi que la signature d’un contrat d’emphytéose. Malheureusement, jusqu’à ce jour nous n’avons reçu aucune suite favorable.

Victimes d’une politique de mépris et de discrimination de la part de la SNEL, nous avions engagé un Avocat, en la personne de Maître NSEKA MANDENDI VITA du cabinet de Maître ALEVROFAS, qui avait porté l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance à Kinshasa-Gombe. Tout compte fait, la SNEL nous avait dit de retirer notre plainte pour trouver un arrangement à l’amiable (Cfr. lettre en annexe, lequel arrangement se fait toujours attendre.

Maintenant, nous pensons que l’occasion nous est donnée d’avoir comme interlocuteur plus que valable, un «Avocat» de dernière chance, Monsieur le Gouverneur de Province du Bas-Congo qui va se charger de notre dossier et accuser la SNEL, notamment pour

- Le paiement intégral du montant de 781,600 FB, au titre des indemnités d’expropriation (en tenant compte bien sûr du retard causé par la SNEL) ;

- L’électrification immédiate de tous les villages de la périphérie d’Inga, en commençant par le village MANZI qui est à +/- 3 Km du poste de Kintata ainsi que tous les millages du territoire de SEKE-BANZA (voir notre demande d’électrification du village MANZI du 28/04/1994 par feu Ferdinand SONA, notre oncle) ;

- Les engagements immédiats des enfants des Ayants-droit, en l’occurrence et prioritairement messieurs MALANDA ARTHUR et MALANDA ANICET (tous deux fils du Délégué des ayants-droit) dont les dossiers moisissent dans les tiroirs des bureaux de la Direction des Ressources Humaines de la SNEL depuis des lustres ;

- L’assistance aux ayants-droit dans les cas de maladies, de décès ainsi que dans la réalisation des actions liées au développement communautaire du terroir. Particulièrement à ce sujet, les ayants-droit demandent à la SNEL de leur fournir du sable et des moellons qui abondent sur la berge des deux rives du fleuve Congo, chaque fois qu’ils en expriment le besoin ;

- Dans le cadre de la construction d’Inga 3 et 4, les ayants-droit de MANZI exigent la construction d’une cité moderne avec les hôpitaux, écoles, marché, cyber-café, l’eau et l’électricité, sur un endroit choisi par eux.(Cfr. Lettre de revendication écrite par le CEPECO et introduite à la Banque Mondiale et dont la copie a été transmise à votre Excellence).

S’agissant du contrat d’emphytéose, (Cfr. lettre du 22 juin 1970 du PDG de la SNEL), nous exprimons nos vifs regrets qu’une phase si importante et surtout déterminante pour l’avenir des ayants-droit soit passée sous notre silence. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous empêcher de continuer à demander une part des bénéfices (en nature ou en espèces) réalisés par la SNEL à la fin de chaque année, tel que cela se fait dans d’autres sociétés d’État : la SOCIR à MUANDA, la MIBA au KASAÏ, la GECAMINES au KATANGA, et nous nous en passons. On aura fait justice.

Enfin, l’Honorable NGOMA DI NZAU qui nous lit en copie est appelé à conjuguer les efforts avec Monsieur le Gouverneur pour l’aboutissement heureux de nos démarches, sans oublier la collaboration avec le CEPECO et nos partenaires tant nationaux qu’internationaux.

En outre, nous mettons cette occasion à profit pour attirer votre attention sur le fait qu’un groupe de militaires venus de Kinshasa et Matadi ont dernièrement fait irruption dans notre village MANZI, et nous ont exigé de leur indiquer un endroit où ils doivent construire un camp militaire. Pour preuve, nous mettons à votre disposition le panneau et quelques blocs qu’ils ont abandonnés dans ma maison, et nous vous demandons de bien vouloir les remettre aux autorités militaires de Matadi.

Sans flatterie aucune, Monsieur le Gouverneur, force nous est de vous faire remarquer que c’est pour la première fois dans l’histoire de notre pays qu’un gouverneur de province abandonne le confort de ses Bureaux climatisés pour rencontrer dans leurs recoins les populations de sa province qui sont dépourvues de tout moyen de défense.

En tout état de cause, nous prions pour que le ciel vous soutienne afin que vous continuiez à appliquer cette politique de vie.

Et, croyez-nous, Excellence, le moment venu, nous nous en souviendrons.

Veuillez croire, Excellence Monsieur le Gouverneur, en l’expression de toute notre gratitude.

Mr. Simon Malanda