Afrique Centrale : Manque de vision dans le dossier de transfert des eaux

du Bassin du Congo au Lac Tchad

Professeur Sinaseli Tshibwabwa

Introduction

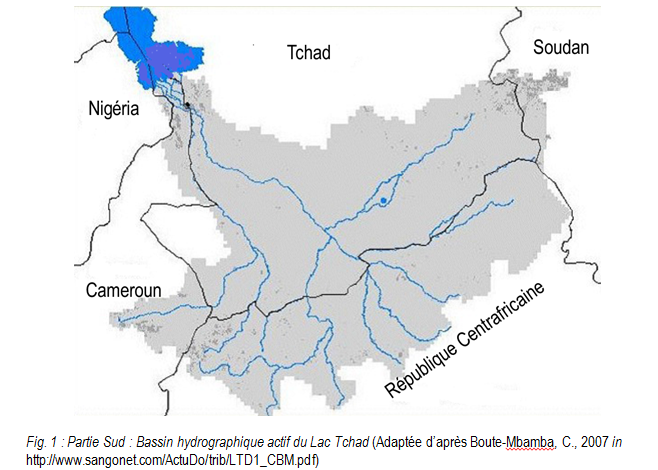

Le Lac Tchad qui dessert principalement quatre pays : le Cameroun, le Niger, le Nigéria et le Tchad est depuis longtemps déclaré moribond (Fig. 1 et 2). Afin de déterminer les causes de son assèchement, de nombreuses études scientifiques ont été menées depuis des décennies par des institutions scientifiques, des universités et des organisations internationales (CNRS, les ministères de l’Hydraulique du Tchad et du Niger, les universités africaines (universités de Niamey, N’Djamena, Maïdougouri et Ngaoundéré), les universités françaises (Paris 11-Orsay, Versailles, Montpellier, Aix-Marseille, Avignon), la CBLT, l’UNESCO, le PNUD et la FAO, etc.). Des modèles mathématiques ont été développés pour comprendre son fonctionnement, simuler sa surface en fonction de l’évolution des prélèvements pour l’irrigation par les populations locales et des changements climatiques. (Pouyaud, B. et J. Colombani, 1989 ; tchadinfos.com/societes/lac-tchad, 01 juin 2015 ; IRD : L’eau au cœur de la science ; www.maxiscience.com).

La plupart de ces études ont mis en évidence trois principales causes : une plus grande utilisation des eaux du lac pour l’irrigation des cultures, les pluies de moins en moins abondantes dans la région et le réchauffement climatique. À ces causes, le dernier audit environnemental a ajouté de nombreuses faiblesses et des dysfonctionnements dans les quatre pays riverains du lac Tchad :

– les stratégies insuffisamment orientées vers la gestion durable et équitable et la protection des ressources en eau,

– le manque de définition claire des rôles et responsabilités des différents acteurs,

– la défaillance du système de surveillance et de suivi des programmes pour une meilleure gestion des eaux du lac, et,

– la faiblesse dans l’application des réglementations et des sanctions correspondantes (Cfr. Rapport sur l’audit environnemental sur l’assèchement du Lac Tchad, Mai 2015 in tchadinfos.com, juin 2015).

Dans son importante analyse intitulée «L’Oubangui, Le Lac Tchad et Nous – ‘Lettre ouverte à tous les Oubanguiens’». M. Clément Boute-Mbamba, un expert africain, citoyen de la République Centrafricaine, donnait les causes suivantes à la dégradation du régime hydrique du Lac Tchad :

– L’avancée du désert et la chute de la pluviométrie (entre 15 et 20 % ;

– l’irrigation qui a quadruplé entre 1983 et 1994 ;

– Érection (sur conseil des experts occidentaux) de trois barrages dans le bassin du Lac Tchad : barrage sur le Komadougou et un autre sur le Yobé au Nigéria et la digue de Maga au Nord du Cameroun ;

– le déboisement pour pourvoir en énergie ;

– l’implantation anthropique dans les nouvelles terres libérées par l’asséchement ;

– la croissance démographique qui a doublé autour du lac en 10 ans (Boute-Mbamba, 2007).

La majorité de ces causes sont localisées dans la partie Nord du Lac Tchad et non dans son bassin actif, c.-à-d., sa partie-Sud (Cfr. Fig. 1).

http://www.sangonet.com/ActuDo/trib/LTD1_CBM.pdf)

http://www.sangonet.com/ActuDo/trib/LTD1_CBM.pdf)

D’autres études ont démontré que les causes sont à rechercher ailleurs (Magrin, G., 2010 ; Hwang, Frierson et Kang, 2013). Sur la base de ces études malheureusement jamais suffisamment médiatisées, nous proposons d’autres pistes de solutions à l’assèchement du Lac Tchad. Car par manque de vision à long terme, les pays membres de la CBLT, soutenus par certains pays occidentaux et certains Congolais, font la promotion du Projet Oubangui et/ou du Projet Transaqua. En effet, le transfert des eaux du bassin du Congo au Lac Tchad aura un impact négatif sur la réalisation du Grand Inga. Il sera non seulement un frein à la croissance économique africaine dont tous les économistes parlent (Cfr. le discours du Président américain, Barak H. Obama au Kenya, le 24 juillet 2015), mais il compromettra le développement économique, social et industriel de toute l’Afrique en lui privant d’une très grande source d’énergie verte, renouvelable, naturelle et à un coût imbattable sur le marché actuel de l’énergie. Nous avons relevé, comme tous ceux qui s’intéressent à ce dossier, le silence des organismes internationaux et institutions de recherche scientifique œuvrant dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité en Afrique centrale (excepté le WWF) sur les graves conséquences environnementales de ce projet aussi bien dans le bassin du Congo que dans le bassin du Lac Tchad.

Les projets de Transfert des eaux du bassin du Congo au lac Tchad

Il existe deux projets de transfert des eaux du bassin du Congo au Lac Tchad : le Projet Oubangui et le Projet Transaqua. Si les zones de captage des eaux diffèrent pour ces projets, par contre leurs objectifs convergent : il s’agit d’amener par un canal les eaux du bassin du Congo pour sauver le Lac Tchad de l’assèchement et lui redonner sa dimension initiale, soit 25.000 km2 (Lire ou relire Tshibwabwa, 2014 in afridesk.org, LePhareonline et assomar. org). Non seulement leurs objectifs convergent, mais leurs promoteurs travaillent maintenant ensemble (Cfr. Le compte-rendu de la Table Ronde de Bologne 4-5 avril 2014).

Au mois de mai 2015 a eu lieu à N’Djamena, la capitale tchadienne, une énième réunion qui devait examiner le rapport sur l’audit environnemental sur l’assèchement de ce lac. Cet audit intervenait après le protocole d’entente de novembre 2012 signé dans la même ville et la Table Ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan quinquennal d’investissement 2013-2017 qui avaient pour principal objectif «d’inverser la tendance de l’assèchement des eaux du Lac Tchad».

Les résultats de l’audit ont révélé de nombreuses faiblesses et des dysfonctionnements dans les quatre pays riverains signalés dans le deuxième paragraphe de l’introduction de cette analyse. De ce qui précède, on peut dire que les pays riverains du Lac Tchad devraient d’abord balayer dans leurs propres cours avant de chercher des solutions en dehors de leurs frontières.

Le Président tchadien Idriss Déby Itno qui recevait ce rapport d’audit conclura en ces termes : «l’assèchement du Lac Tchad a pris une telle dimension qu’elle est devenue aujourd’hui une préoccupation non seulement sous-régionale, régionale et africaine mais une catastrophe écologique sans précédent à l’échelle planétaire. Il a appelé à la sauvegarde rapide de cette étendue d’eau douce, au cœur du Sahara, qui fait vivre directement plus de 30 millions de personnes fragilisées par les exactions de la secte terroriste nigériane Boko Haram». (Source : tchadinfos.com, juin 2015).

Le paragraphe du discours du Président tchadien repris ci-dessus ressemble beaucoup aux propos rapportés dans l’article du journaliste Miles Amoore publié le 18 janvier 2015 dans le quotidien Sunday Times de Londres et commenté par un autre journaliste, M. Lawrence Freeman, Directeur de Africa Desk au Journal «Executive Intelligence Review», lobbyiste du projet Transaqua et vice-président du comité scientifique de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). (Lire Tshibwabwa, S., 2015. Le projet Transaqua : antidote au terrorisme de Boko Haram ou projet du moyen-âge ? sur le site www.afridesk.org).

Il ressemble bizarrement aussi au discours tenu par M. Vital Kamerhe (président de l’Union pour la Nation Congolaise – UNC – un parti politique de l’opposition en RDC) et rapporté sur le site du «groupelavenir.org.» du 06 avril 2015. En effet, invité à l’émission «Le débat BBC Afrique – Africa N°1 Paris» de la radio britannique BBC, M. Vital Kamerhe avait proposé une étonnante solution au problème de l’asséchement du Lac Tchad et à celui des Boko Haram et Shebab : « la solution « de génie » de Kamerhe au problème des BokoHaram et des Shebab étonne, scandalise et nous laisse pantois. Pour l’opposant congolais, en effet, « le Congo peut être une grande partie de solution au problème des BokoHaram et des Shebab. Rien qu’en drainant les eaux du Congo à partir de l’embouchure jusqu’au Lac Tchad, vous allez diminuer le problème des Boko Haram. Ces jeunes gens sont des chômeurs ; ils doivent faire des champs ; ils doivent élever des bêtes ». Invraisemblable ! Inimaginable ! Aucun spécialiste des questions de sécurité régionale n’avait encore avancé une telle solution, ni présenté des éléments d’analyse aussi irresponsables et incongrus. Kamerhe, lui, la tire de nulle part sans appui d’aucune expertise avérée. Quand on pense que la question du drainage des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad préoccupe les spécialistes de la géostratégie, on s’interroge sur la finalité de sa démarche» (Source : http://groupelavenir.org.du 06 avril 2015).

Y a-t-il un lien entre ces déclarations ? Tous les Congolais qui suivent de près l’évolution de ce projet ont certainement établi le lien suivant. M. Freeman (Directeur de Africa Desk au Journal «Executive Intelligence Review») est un proche collaborateur du journaliste Miles Amoore, il avait en janvier 2015, accordé une interview à la même BBC pour appuyer la sortie de l’article de Miles Amoore dans le Sunday Times de Londres (Voir notre article cité ci-dessus). M. Freeman est un membre du lobby du Projet Transaqua (un autre projet de transfert des eaux du bassin du fleuve Congo à partir de ses affluents Est-Nord-Est). Il est aussi vice-président du comité scientifique de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), donc ayant, à ce titre, logiquement contribué au rapport de l’audit environnemental sur l’assèchement du Lac Tchad rapporté ci-dessus. Les propos du discours du Président tchadien Idriss Déby Itno sont certainement tirés de cet audit environnemental. M. Freeman est un proche de M. Herman Cohen, ancien secrétaire d’État américain aux affaires africaines, membre du lobby qui soutient le Président de l’UNC, M. Vital Kamerhe (Voir vidéo de la conférence de M. Kamerhe à Washington le 10 Mars 2015, en compagnie de Mr. Herman Cohen sur les sites Internet suivants : https://www.youtube.com/watch?v=smSQoVO_eOo; congomikili.com/congomikili-pourquoi-la-conference-de-vital-kamerhe; africanarguments.org/2015/…/congos-political-opposion; www.rdc-elections2016.com/2015/…/a-washington-le-speech-de-vital-kamerhe). Nous profitons de cette occasion pour rappeler à l’opinion publique congolaise que M. Herman Cohen ainsi que M. Nicolas Sarkozy (ancien Président français) sont surtout connus pour leurs prises de position sur la balkanisation de la R.D. Congo : le premier affirmant qu’au «Département d’État américain, le Kivu faisait partie du Rwanda» et le deuxième plaidant pour un meilleur partage de l’espace et des richesses dans la région des Grands-Lacs. (Kankwenda et Mukoka, eds, 2013 ; www.rdc-elections2016.com/2015/…/a-washington-le-speech-de-vital-kamerhe).

Mais les propos des personnalités nommées ci-dessus ne sont pas en contradiction avec l’accord signé en 2005 par le Président congolais, M. Joseph Kabila, en présence de ses homologues Idriss Deby Itno et François Bozize-Yangouvonda, accord autorisant, en violation flagrante de la Constitution du pays en ce qui concerne la ratification des accords internationaux portant notamment sur l’échange et l’adjonction de territoire (article 214), le transfert des eaux du bassin du Congo au Lac Tchad (Simy-Towa, R.S., 2014). Le 18 mai 2014, le Président français, M. François Hollande, relançait le Président J. Kabila sur le Projet Oubangui. Rien ne filtra dans la presse sur les déclarations du président congolais (Source : http://kangbi-ndara.com/alimenter-le-lac-tchad-la-doleance-inattendue-de-francois-hollande-a-joseph-kabila). Le Projet Oubangui (comme du reste le Projet Transaqua) entre dans cette logique de «partage-spoliation» du patrimoine congolais décidé en Occident.

Le Projet Oubangui déjà en marche ?

Les pays membres de la CBLT, les lobbies occidentaux du Projet Oubangui et la BAD ont financé la réalisation de ce projet (Cfr. Magazine d’Information de la CBLT, Février – Juillet, 2014).

Tout porte à croire que le Projet Oubangui est déjà en marche et ce, bien que les populations locales, souverains primaires, de la R.D. Congo n’ont pas été consultées par référendum. Il n’est pas certain que les peuples frères de la République du Congo et de la République Centrafricaine aient été informés des démarches entreprises par les Chefs d’État ou consultés par référendum (Boute-Mbamba, C., 2007). Pour la République du Congo, par exemple, l’article 178 de leur Constitution stipule ce qui suit lorsqu’il s’agit de la ratification des accords internationaux d’importance capitale : « Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l ’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire». En effet, du 4 au 5 avril 2014 s’est tenue à Bologne (Italie), sous le slogan «Lac Tchad : Ensemble inversons la tendance», une Table Ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan quinquennal d’investissement 2013-2017. Pour rappel, étaient présents à cette rencontre :

– M. Issoufou Mahamadou, Président du Niger et Président en exercice du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres de la CBLT ;

– M. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République Islamique de Mauritanie, Président en exercice de l’Union Africaine ;

– Mme Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union Africaine ;

– M. Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria, Champion de la Table Ronde ;

– M. Romano Prodi, ancien président du Conseil Italien, ancien président de la Commission Européenne, ancien directeur de l’Institut pour la Reconstruction Industrielle (IRI) (celui-là même qui avait, dès sa conception, approuvé le Projet Transaqua rédigé par son compatriote Marcello Vichi, alors directeur de la société italienne Bonifica), ancien Envoyé Spécial de l’ONU pour le Sahel et président de la Fondation pour la Collaboration entre les Peuples (organisme qui a financé la rencontre de Bologne-2014);

– M. Paolo Sannella, Ambassadeur, président de la Société Géographique Italienne (organisme ayant contribué, aux côtés de la Fondation pour la Collaboration entre les Peuples, au financement de la rencontre de Bologne-2014) ;

– L’Honorable Hama Arba Diallo, ancien Ministre des Affaires Étrangères du Burkina Faso, Co-champion de la Table Ronde ;

– M. Dagamaïssa Abdoulaye, Chef de la Division Environnement et Développement durable, Représentant la Banque Africaine de Développement (BAD), Chef de file des partenaires ;

– Mme Mariam Mahamat Nour, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale du Tchad, représentant le Président de la République du Tchad, M. Idriss Deby Itno ;

– Mme Sarah Reng Ochekpe, Ministre des Ressources en Eau, représentant le Président de la République Fédérale du Nigéria, M. Goodluck Ebele Jonnathan ;

– Igr. Sanusi Imran ABDULLAHI, Secrétaire Exécutif de la CBLT.

À ce groupe, il faut ajouter :

– M. Napolitano, Président de la République d’Italie, représenté par M. Romano Prodi qui avait lu son discours ;

– Monsieur le Premier Ministre italien, représenté par l’Ambassadeur Armandon Varicchio qui avait lu son discours ;

– le Maire de la Ville de Bologne, parlant aussi au nom du Président de la région d’Émilie ;

– Honorable Lapo Pistelli, vice-Ministre italien des Affaires Étrangères.

Il est important de retenir ces noms car ils seront à jamais associés au projet connu seulement des initiés et visant à maintenir l’Afrique Noire dans son état actuel, c-à-d, un réservoir de matières premières. Il n’est pas surprenant que l’Italie politique ait été représentée à un si haut niveau. En effet, le Projet Transaqua est une initiative italienne, il a été formulé pour la première fois en 1972 par une firme d’ingénierie italienne, la CEO de Bonifica S.P.A., sous la direction de M. Marcello Vichi (Cfr. Tshibwabwa, 2014).

Pourquoi les officiels du gouvernement congolais étaient-ils absents à cette importante rencontre de Bologne-2014, là où avait été décidé le démarrage des travaux du canal de transfert des eaux de la rivière Oubangui (Bassin du fleuve Congo) au Lac Tchad ? Est-ce parce que le Président congolais, J. Kabila, avait déjà marqué son accord à ce projet depuis 2005 ? (Cfr. Simy-Towa, R.S., op. cit., Eric Wemba et Joëlle Kombe Ndjadi/Stg/UPN, 17 avril 2014; Tshibwabwa, S., op. cit.).

Les grandes résolutions de la Table Ronde de Bologne 2014

La Table Ronde de Bologne a abouti à un consensus général autour des propositions contenues dans le Plan Quinquennal d’Investissement (PQI) 2013-2017 de la CBLT. Le lecteur intéressé pourra lire toutes les résolutions dans le Magazine d’Information de la CBLT, Février – Juillet, 2014, un numéro spécial consacré à cette rencontre sous le titre : «Spécial Bologne 2014. Table Ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan quinquennal d’investissement 2013-2017 – 4 – 5 avril 2014 Bologne-Italie. Trois composantes sectorielles du Plan quinquennal d’investissement 2013-2017 ont été définies afin d’opérationnaliser la Vision 2025 de la CBLT et les objectifs lui assignés. Seule la composante 2 nous intéresse dans le cadre de cette analyse car elle porte sur l’approvisionnement en eau du Lac Tchad. Elle est formulée de la manière suivante : Composante 2 : Amélioration de la quantité (mise en évidence par nous) et de la qualité des eaux du Lac Tchad.

Actions :

Programme 2.1 : Amélioration de l’hydraulicité du Chari/Logone

– Relevé bathymétrique

– Désensablement du Chari/Logone

– Consolidation des berges du Chari

Programme 2.2 : Lutte contre les risques de pollution des eaux :

– Lutte contre les pollutions

– Modélisation du fonctionnement hydro-dynamique et qualité des eaux

– Traitement des eaux usées

Programme 2.3 : Aménagement du Lac Tchad :

– Études techniques préliminaires (5 tâches)

– Dragage du Lac Tchad

– Lutte contre les plantes envahissantes

Programme 2.4 : Étude de l’Avant-Projet Détaillé (APD) du Projet de transfert des eaux de l’Oubangui au Lac Tchad

– Étude d’APD du barrage de Palambo

– Étude d’APD sur le tracé du transfert d’eau à partir du barrage de Palambo

– Étude d’APD du barrage de Bria

– Étude d’APD sur le tracé du transfert d’eau à partir du barrage de Bria

Programme 2.5 : Amélioration des connaissances des eaux souterraines et de surface

– Connaissance des eaux souterraines

– Amélioration du réseau d’observation des eaux de surface et des eaux souterraines sur le bassin du Lac Tchad

Programme 2.6 : Intégration régionale et sécurité dans le bassin du Lac Tchad :

– Réhabilitation et densification des bornes frontières dans le Lac Tchad.

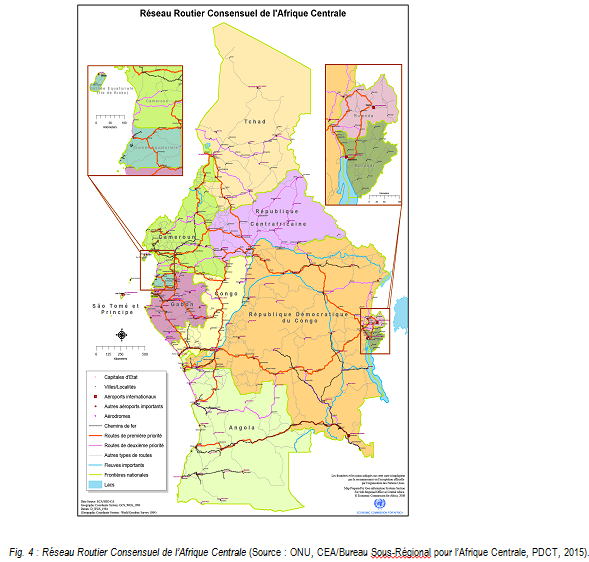

Ces six programmes de la Composante 2 sont la mise en application des résultats de l’étude de faisabilité menée en 2009 par la firme canadienne CIMA International (Lire les détails des résultats de cette étude sur le site de la CBLT : www.cblt.org). En ce moment, la même firme, en collaboration avec deux autres bureaux d’études, Lasalle et Techniplan, et les experts de la CICOS (R.D.C. et R.C.) sont en train d’effectuer une campagne de relevés hydrologiques sur le terrain (fleuve Congo depuis Brazzaville, Rivière Sangha, Rivière Oubangui jusque Bangui) avec le financement de la Banque Africaine de Développement. L’objectif ultime de ces travaux étant de créer un corridor de transport multimodal (route, chemin de fer et navigation) entre la République du Congo, la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine et la République du Tchad (Cfr. Agence d’information d’Afrique Centrale-Les dépêches de Brazzaville, Samedi, 30 mai 2015 ; UA, BAD et NEPAD : Programme pour le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), Kampala, Juillet 2010). Ce corridor multimodal (Pointe Noire-Brazzaville-Kinshasa-Bangui-N’Djamena) (dénommé Corridor 13) va plus résoudre les problèmes d’enclavement de la République Centrafricaine et de la République du Tchad plutôt que ceux de la R.D. Congo (Fig. 4 ; Voir la carte de ce corridor sur le site :http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and Operations/PIDA%20note%20French%20for%20web%200208.pdf). Ces nouvelles études visent surtout à compléter celles de 2009 afin de construire le barrage de Palambo en République Centrafricaine devant servir le canal de transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le Lac Tchad.

Ce canal va-t-il résoudre tous les problèmes du Lac Tchad ?

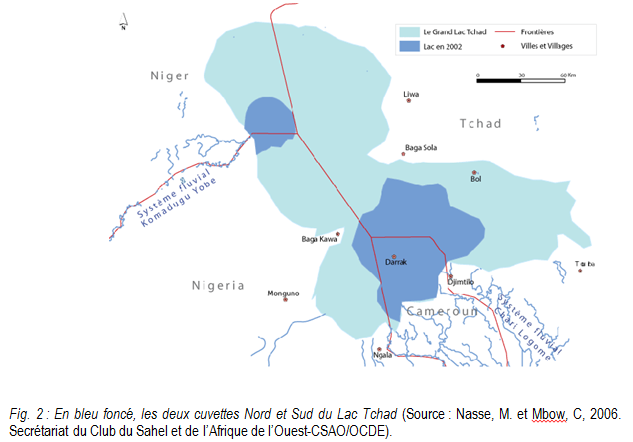

Les experts aussi bien africains qu’occidentaux ne s’accordent pas sur ce sujet. Géraud Magrin (Géographe, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) est de ceux qui ne sont pas convaincus par le projet de transfert des eaux du bassin du Congo pour soi-disant sauver le Lac Tchad. Réagissant aux résolutions des travaux du 8e Forum mondial sur le développement durable qui avait eu lieu à N’Djamena du 29 au 31 octobre 2010, il avait, concernant l’assèchement du Lac Tchad, déclaré ce qui suit : «Il n’y a pas d’assèchement du lac Tchad depuis une trentaine d’années. Depuis la fin des années 70, les scientifiques s’accordent sur le fait que le lac est stable, à un niveau de petit lac qu’il a déjà eu par le passé. Nous sommes actuellement dans une période relativement aride, comparée à la période humide d’il y a quarante ans. Depuis les années 70 il y a eu une séparation du lac en deux parties, une cuvette-sud et une cuvette-nord. La cuvette-sud est relativement stable et continue à être alimentée par le Chari et le Logone et il n’y a aucune raison que cela cesse sauf si on augmentait considérablement les prélèvements pour l’irrigation, en amont (Fig.1). La cuvette-nord, elle, a été créée (mis en évidence par nous) au moment de la sécheresse des années 70, une zone de haut fond s’est alors constituée. Le fait que celle-ci se soit végétalisée explique que la cuvette nord ne soit pas alimentée en eau tous les ans.»

Ce point de vue est celui que nous avions décrit avec force détails sur l’historique de ce lac au point II de notre analyse citée ci-dessus. Si la cuvette-nord du lac «a été créée» pour résoudre un problème et qu’aujourd’hui cette solution se révèle un échec, pourquoi ne demande-t-on pas des comptes aux experts qui avaient réalisé ce projet ? Pourquoi doit-on chercher à corriger cet échec par une solution qui est aussi vouée à un échec (à l’instar d’autres projets semblables dans la région : Tshibwabwa, op. cit.) et dont les impacts environnementaux risquent d’être encore plus catastrophiques ? Ce qui est surprenant, c’est le silence de nombreux organismes internationaux et institutions de recherche scientifique œuvrant dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité en Afrique centrale, particulièrement en R.D. Congo, sur l’impact environnemental de ce projet.

Quant à l’hypothèse selon laquelle le réchauffement climatique serait responsable des fluctuations du Lac Tchad, M. G. Magrin avait déclaré : «Aujourd’hui, les scientifiques ne s’accordent pas entre eux et le plus épais brouillard règne autour de la question des effets précis du réchauffement climatique sur le climat dans telle ou telle zone précise d’Afrique. Actuellement, on n’est pas en mesure d’affirmer que le réchauffement climatique va entraîner plus d’eau ou moins d’eau à un endroit défini. Pour le Lac Tchad, s’il fait plus chaud et qu’il y a plus d’eau, personne ne sera capable non plus d’établir le bilan entre l’évaporation accrue et l’eau supplémentaire qui va arriver (mis en évidence par nous)». Concernant le phénomène d’évaporation accrue dans ces régions, nous avions donné l’exemple de l’évaporation des eaux du lac de retenue du barrage d’Assouan qui n’a jamais permis à ce lac d’atteindre les niveaux attendus par les experts qui avaient fait ses études de faisabilité (Tshibwabwa, op. cit.).

Ceux qui font la promotion du projet de transfert des eaux du bassin du fleuve Congo au Lac Tchad via la rivière Chari savent très bien les conséquences économiques et sociales de ce projet dans leurs pays respectifs :

«- perte sur les rives sud du lac d’une bande d’environ trente kilomètres allant de Guitté à Gredaya qui fournit des rendements très élevés des cultures de décrue et donc des revenus très importants aux agriculteurs ;

– gestion de l’espace et de l’accès au foncier en cas d’augmentation de niveau du lac ;

– gestion de la salinisation et du potentiel irrigable sans pollution des eaux du lac ;

– lutte impossible contre les pertes d’eaux par évaporation» (Magrin, G., op. cit.).

Le soutien à ce projet par certains pays occidentaux (Italie, Royaume-Uni, USA, France, Pays-Bas, etc.) est plutôt dicté par l’accès sans contrepartie aux abondantes ressources en eaux douces de la R.D. Congo (or bleu de ce siècle) et porter un coup fatal au projet du Grand Inga et au développement social, économique et industriel de toute l’Afrique.

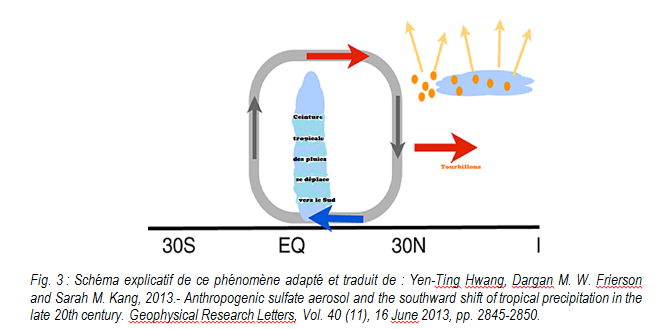

Une dernière révélation scientifique qui va étonner la majorité des Africains en général et des Congolais en particulier porte sur l’origine de la sécheresse qui a fait d’énormes dégâts au Sahel (dont l’assèchement du Lac Tchad) et sur laquelle les médias et les initiateurs du projet de transfert des eaux du bassin du Congo au Lac Tchad n’ont jamais fait de bruits. Depuis bientôt plus de deux décennies, la mauvaise gestion des eaux du lac, les surpâturages et la démographie galopante dans les pays riverains ont été considérés comme les principales causes de l’assèchement du lac. Une équipe de chercheurs de l’Université de Washington a prouvé, hors de tout doute, le contraire. Dans un article intitulé «Anthropogenic sulfate aerosol and the southward shift of tropical precipitation in the late 20th century», le Prof. Yen-Ting Hwang et son équipe ont démontré que «la pollution atmosphérique dans l’hémisphère Nord est la cause du déficit des précipitations dans le Sahel et de l’asséchement du Lac Tchad» (Fig. 3). En effet, durant la période 1960-1980, Les États-Unis et l’Europe faisaient tourner sans restriction les centrales à charbon chargées en soufre, émettrices d’aérosols (particules solides ou liquides, de nature organique ou minérale, en suspension dans l’air) en masse dans l’atmosphère. Cette augmentation de la quantité d’aérosols sulfatés, formés à partir du dioxyde de soufre (SO2) dans l’hémisphère Nord, a refroidi l’atmosphère et par la suite, déplacé la bande de précipitations tropicales vers le Sud et causant la sécheresse dans le Sahel et l’assèchement du Lac Tchad (Hwang, Frierson et Kang, 2013).

Depuis la fin des années 1980, les émissions d’aérosols ont été fortement réduites dans l’hémisphère Nord, et les pluies semblent revenir lentement dans la région du Sahel. Les observations faites sur le terrain au Lac Tchad en 2012 par certains membres du lobby du Projet Oubangui indiquaient une certaine amélioration des conditions du Lac Tchad (Tshibwabwa, op. cit.).

Principe de «Pollueur – Payeur»

Partant du principe bien connu et très bien appliqué en Occident de «Pollueur – Payeur», les pays pollueurs de l’hémisphère Nord devraient prendre en charge les frais du renflouement en eau du Lac Tchad en dessalant l’eau de l’Océan Atlantique au large du port maritime de Douala au Cameroun, un des pays riverains du Lac Tchad (soit une distance d’environ 1700 km) pour l’acheminer par pipeline au lac. Une telle solution est proposée par l’État d’Israël et le Royaume hachémite de Jordanie pour sauver la Mer Morte de l’assèchement. Les technologies de dessalement de l’eau de mer existent. Cette solution, en plus de ne pas favoriser la main basse sur les eaux douces du bassin du Congo, aurait moins d’impact sur l’environnement et sur l’avenir des populations. Par contre, le projet Oubangui aura des conséquences sur le grand barrage d’Inga, moteur du développement et de l’économie en Afrique.

Pour M. Boute-Mbamba (op. cit.), la meilleure solution au problème du Lac Tchad se trouve d’abord dans les pays riverains : «Le Niger, le Nigéria et le Cameroun, tous riverains directs du Lac Tchad, possèdent plusieurs cours d’eaux, dont le transfert partiel vers le Lac Tchad est économiquement et techniquement plus facile». Malheureusement, les Chefs d’État de ces pays n’ont jamais envisagé cette solution proposée par les experts africains, préférant se laisser imposer un projet concocté ailleurs et au service d’autres intérêts. «Ce qui est non seulement une abjuration citoyenne mais aussi un déni de souveraineté», avait-il conclu.

Nos suggestions

En ce qui concerne les hypothétiques avantages de ce projet, nous reprenons ci-dessous les suggestions, revues et complétées, que nous avions publiées dans nos précédentes analyses.

a) – En ce qui la création d’une vaste zone pour une agriculture intensive par irrigation le long du futur canal :

Notre suggestion : Le potentiel d’irrigation de la R.D. Congo estimé à 4 à 7 millions d’hectares est quasi intact. En 1995, les périmètres aménagés pour irrigation ne dépassaient pas 13 500 ha. (AQUASTAT-FAO, 2005). Pourquoi ne peut-on pas utiliser ce potentiel naturel pour développer l’agriculture dans les immenses zones de capture des eaux en R.D. Congo (soit pour le Projet Oubangui ou pour le Projet Transaqua), zones naturellement fertiles et favorables à plusieurs cultures et construire des routes et des voies ferrées pour acheminer la production dans ces pays frappés par la famine ? Un tel investissement a plus de chance d’être un moteur de développement que le transfert massif d’eaux interbassins.

b) – En ce qui concerne le désenclavement de la République du Tchad et de la République Centrafricaine par la navigabilité sur le gigantesque canal :

Notre suggestion : La R.D. Congo devrait plutôt soutenir le projet de construction des autoroutes modernes et des voies ferrées (ayant le même écartement que les chemins de fer dans les autres pays africains) reliant tous les chefs-lieux de provinces et districts congolais et les autres pays africains. Pour le moment, le projet «Corridor 13» (Fig. 4) est principalement localisé à l’extérieur de la R.D. Congo, il ne présente pas un grand intérêt pour les Congolais même si, dans son plan, il est prévu de relier Kinshasa (la capitale de la R.D. Congo) à Brazzaville (la capitale de la République du Congo) par un pont route-rail sur le fleuve Congo (Cfr. ONU, Commission Économique pour l’Afrique – Bureau Sous-Régional pour l’Afrique Centrale, 2015,-PDCT, 20 p.).

c)- En ce qui concerne la production de l’hydroélectricité sur le futur canal :

Notre suggestion : Il est hautement souhaitable, selon la logique économique et le bon sens, d’utiliser le potentiel naturel du site d’Inga. Tout africain visionnaire devrait soutenir le financement de la construction du barrage Grand Inga pour fournir de l’hydroélectricité non seulement aux pays riverains du Lac Tchad, mais aussi à toute l’Afrique. En effet, pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (Cfr. ONU, 2010 – Sommet sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement), l’Afrique a besoin de développer une source d’énergie naturelle, propre et renouvelable. La mise en valeur de tout le site d’Inga pourrait y répondre avec moins d’impact socio-environnemental que toutes les autres filières proposées par les opposants à ce projet (Lire notre prochaine analyse sur le Grand Inga).

d)- Un Plan Marshall pour l’Afrique :

Notre suggestion : la R.D. Congo étant reconnue, par ses nombreuses potentialités naturelles, comme le pays pouvant servir de locomotive pour le développement de toute l’Afrique, nous plaidons pour un plan Marshall africain qui inonderait ce pays de capitaux afin d’en faire une zone de production énergétique (Cfr. PDCT-AC, 2015) et agricole (véritable grainier pour l’Afrique centrale) et créer les véritables conditions du relèvement du continent noir. Comparés aux énormes potentialités de la R.D. Congo et les réelles possibilités d’un développement de l’Afrique dans un temps relativement court, les mirages du Projet Oubangui (ou du Projet Transaqua) ne soulèvent que scepticisme et méfiance. Un tel plan devrait être soutenu et promu pour trois raisons majeures :

1o– Par son uranium, la R.D. Congo avait largement contribué à mettre fin à la deuxième guerre mondiale, sauvant ainsi des milliers de vies ; les nations modernes ont donc une dette morale envers ce pays ;

2o– par les pointes d’ivoire d’éléphants de sa savane, la R.D. Congo avait permis la production des meilleures touches de pianos dans le monde, permettant ainsi le développement de la musique dont les bienfaits sur le plan physique, intellectuel, culturel, affectif et personnel ne sont plus à démontrer ;

3o– par son cuivre, son or et son coltan (et au nom de 7 millions de morts et de viols systématiques des femmes, victimes d’une guerre injuste imposée à ce pays par ses voisins de l’Est avec le soutien de certains pays occidentaux), la R.D. Congo continue de soutenir le grand développement de la haute technologie (téléphone intelligent, ordinateurs portables et tablettes, instruments modernes de télécommunication et de l’industrie spatiale ; etc.).

Conclusion

En plus des institutions fortes, l’Afrique a besoin de classes politiques et d’élites visionnaires. À la lumière de la gouvernance chaotique observée presque dans tous les pays d’Afrique, les classes politiques et leurs élites semblent manquer de vision de leurs territoires respectifs. Cette absence de vision les amène à gouverner par essai-erreur, sans projet de société, à initier ou accepter des projets dont les véritables objectifs sont souvent mal définis ou cachés. C’est le cas du Projet Oubangui consistant à transférer les eaux de la rivière Oubangui (Bassin du fleuve Congo) au Lac Tchad. Il a été démontré que ce projet aura des conséquences néfastes sur l’environnement, sur la biodiversité et sur les populations. Ignorant ces études, et sans consulter leurs populations respectives et leurs propres experts, les classes politiques des pays concernés se sont laissé séduire et assommer par des prétendus avantages du canal pharaonesque martelés à chaque rencontre internationale avec les initiateurs du projet. Ces classes politiques ne s’interrogent même pas sur le silence (coupable ?) des organismes et institutions de recherche scientifique des pays occidentaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité qui, dans d’autres circonstances, se seraient mis debout pour dénoncer la jonction de deux régions zoo- et phytogéographiques très différentes.

Si l’assèchement de ce lac est dû aux émissions d’aérosols sulfatés par des entreprises des pays de l’hémisphère Nord (Hwang, Frierson et Kang, 2013), ces pays devraient, selon le principe de «pollueur-payeur», renflouer en eau le Lac Tchad en dessalant l’eau de l’Océan Atlantique au large du port maritime de Douala au Cameroun, un des pays riverains du Lac Tchad, pour l’y acheminer par pipeline. Les technologies existent et sont suffisamment rodées et maîtrisées aujourd’hui.

Plutôt que de lorgner aux eaux de l’Oubangui (Bassin du Fleuve Congo), les pays de la CBLT devraient promouvoir la solidarité entre eux : le Niger, le Nigéria et le Cameroun, tous riverains directs du Lac Tchad et ayant plusieurs cours d’eaux devraient projeter, à moindre coût économique et technique, un transfert partiel de leurs eaux vers le Lac Tchad.

Enfin, la R.D. Congo, grâce à ses nombreuses potentialités naturelles, pourrait être une véritable locomotive pour le développement de toute l’Afrique. Aux Africains, visionnaires, d’en faire la promotion !

Références

– Boute-Mbamba, C., 2007. L’Oubangui, Le Lac Tchad et Nous – ‘Lettre ouverte à tous les Oubanguiens’. Site : http://www.sangonet.com/ActuDo/trib/LTD1_CBM.pdf).

– Boute-Mbamba, C., 2014. Oui, la rivière Oubangui peut disparaître.

Site :http://afrique.kongotimes.info/afrique/afrique_centrale/8738-oui-riviere-oubangui-peut-disparaitre-problematique.html.

– Kankwenda Mbaya et Mukoka Nsenda (eds), 2013. La République Démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d’implosion. Ed. ICREDES, Kinshasa- Montréal-Washington.

– Magrin G., 2010. Il n’y a pas d’assèchement du lac Tchad depuis trente ans. Site : http://www.jeuneafrique.com/183909/societe/ du 30 octobre 2010.

– Pouyaud, B. et J. Colombani, 1989. Les variations extrêmes du Lac Tchad : L’assèchement est-il possible ? Annales de Géographie, no 545-XCVIIIe année.

– Simy-Towa, R.-S., 2014. La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ? Site : www.lesplumesderca.com/guerre-leau-aura-t-lieu du 10 décembre 2014).

– Tshibwabwa, S., 2014. Transfert d’eau du bassin du fleuve Congo au Lac Tchad : éléments pour une prise de décision éclairée. Sites : www.afridesk.org, www.LePhareonline et www.assomar. org.

– Tshibwabwa, S., 2015. Le projet Transaqua : antidote au terrorisme de Boko Haram ou projet du moyen-âge ? Site: www.afridesk.org.

– Yen-Ting Hwang, Dargan M. W. Frierson and Sarah M. Kang, 2013. Anthropogenic sulfate aerosol and the southward shift of tropical precipitation in the late 20th century. Geophysical Research Letters, Vol. 40 (11), 16 June 2013, pp. 2845-2850.

Sites Internet :

– www.tchadinfos.com/societes/lac-tchad, 01 juin 2015.

– www.tchadinfos.com, juin 2015. Rapport sur l’audit environnemental sur l’assèchement du Lac Tchad, Mai 2015.

– www.maxiscience.com: IRD-Institut français de recherche pour le développement : L’eau au cœur de la science.

– www.http://groupelavenir.org. du 06 avril 2015).

– https://www.youtube.com/watch?v=smSQoVO_eOo.

– www.congomikili.com/congomikili-pourquoi-la-conference-de-vital-kamerhe.

– www.africanarguments.org/2015/…/congos-political-opposion.

– www.rdc-elections2016.com/2015/…/a-washington-le-speech-de-vital-kamerhe.

– www.cblt.org.

Autres documents consultés :

– Agence d’information d’Afrique Centrale-Les dépêches de Brazzaville, Samedi, 30 mai 2015

– AQUASTAT-FAO, 2005.

– Magazine d’Information de la CBLT en ligne, Février – Juillet, 2014. Spécial Bologne 2014. Table Ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan quinquennal d’investissement 2013-2017 – 4 – 5 avril 2014 – Bologne-Italie.

– ONU, Commission Économique pour l’Afrique – Bureau Sous-Régional pour l’Afrique Centrale, 2015,-PDCT, 20 p.

– UA, BAD et NEPAD : Programme pour le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), Kampala, Juillet 2010.

2 Comments on “Afrique Centrale : Le flou dans le dossier de transfert des eaux du Bassin du Congo au Lac Tchad – Prof. Sinaseli Tshibwabwa”

Kavira Charmante

says:Tout vos suggestions et propositions sont bonnes et doivent mettre en alerte tous les congolais,car une fois déporté l’eau de la RDC,la quantité qui couvre nos nappes ne seront pas le même comme avant,ce qu’il y a que le ministère de l’agriculture suivent et adapte les suggestion rédigées d’ici haut.Mais ce qu’il est regrettable à nous congolais,nous nous précipitons à signé des signatures dans des réunions et conférences sans tenir compte de ce que seras les décisions de ces dernières,beaucoup de pays qui entourent la RDC,profitent trop de la RDC,mais la RDC ne profite rien de ces pays.Ce comme le fameux soit disant,Pays de Grands Lacs,c’est d’autre pays qui profite de la naïveté de nous congolais,voir meme le monde entier profite de notre espace verte pour equilibrer les réchauffement climatique mondiale,mais les congolais ne profite rien,malheur à celle ou celui qui met tout cet argent dans son ventre ,comme si son ventre represente tout les habitats de la RDC.

BILONDA

says:Je viens de faire un commentaire sur votre article sur notre blog.Et vous prie de nous contacter sur notre adresse courriel.

Meilleures salutations .