Processus électoral 2015-2016 en RD Congo

Réflexions inachevées sur une difficile réforme électorale

Alain-Joseph Lomandja

« Un politicien pense à la prochaine élection ; l’homme d’Etat, à la prochaine génération« [1]. Cette pensée de Freeman Clarke sous-tend et oriente mes réflexions sur le processus électoral en cours en RD Congo. Elle a le mérite de rappeler que les élections ne sont pas une fin en soi et que, à travers cet exercice démocratique important, il est toujours question pour un peuple de s’ouvrir de nouveaux horizons susceptibles de promouvoir le développement intégral et la cohésion nationale.

En RD Congo, depuis 2006 – année des premières élections démocratiques – tout semble fonctionner comme si les élections étaient la finalité de toute action politique. Cet « électoralisme démocratique » fallacieux met en branle – à quelques exceptions près – une logique d’action politique, celle du pouvoir pour le pouvoir qui dénature tout autant les élections que la démocratie elle-même. Le jeu démocratique fonctionne ainsi à vide comme un combat mortel qui détruit la cohésion nationale et déçoit les populations.

Au terme du processus électoral de 2011, la RD Congo s’est retrouvée avec deux candidats présidents se proclamant« élus » et revendiquant contradictoirement la vérité des urnes à leur faveur. Une contestation généralisée des résultats des élections s’en est suivie qui a désabusé les populations congolaises. La cacophonie post-électorale a conduit à un double consensus national : le caractère chaotique des élections du 28 novembre 2011 et la nécessité d’une réforme électorale consensuelle destinée à crédibiliser tout nouveau processus électoral.

La présente analyse met en lumière certains défis fondamentaux suscités par les élections de 2011. On court le risque de les oublier et de s’extasier uniquement sur la perspective du départ du président Kabila ou de se laisser tétaniser par la peur de son probable maintien au pouvoir par la force des armes. Ces réflexions sont partielles et inachevées, étant donné que j’évoquerai seulement quelques défis, bien sûr après avoir contextualisé mon propos.

Les élections libres, transparentes et crédibles comme un des piliers de la consolidation de la démocratie en RDC

L’enseignement social de l’Eglise « apprécie le système démocratique, comme système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants, ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s’avère opportun»[2]. On voit là les trois rôles dévolus au Peuple, Souverain primaire, dans une démocratie : élire ces représentants, les contrôler et les remplacer pacifiquement. C’est dans cette perspective que toute démocratie est toujours déjà et nécessairement participative. Voilà pourquoi l’encyclique Centesimus annus insiste sur la nécessité de « structures de participation et de coresponsabilité »[3] qui rendent authentique la démocratie.

Les élections constituent un des moyens de cette participation citoyenne et la voie de légitimation du pouvoir et de son exercice dans une démocratie. Après une longue crise de légitimité, la RD Congo a adopté en 2006 et ce, par referendum, une nouvelle Constitution. Avec celle-ci a commencé la 3ème République et une architecture du pouvoir bâtie sur des structures dont les animateurs devraient être élus. En d’autres termes, toutes les forces politiques, militaires et sociales congolaises ont convenu, de manière consensuelle, que le pouvoir devait être conquis par le biais des élections libres, démocratiques et transparentes[4].

Les élections libres, transparentes et crédibles constituent un pilier de la démocratie et un mécanisme permettant de concilier l’expression de choix collectifs sur des thèmes concrets, la viabilité et la continuité de l’Etat. Comme ailleurs, la démocratie en RDC est appelée à être représentative et participative et les élections doivent en constituer l’élément pivot. On ne peut analyser le fonctionnement des institutions dans une démocratie sans procéder au préalable à l’examen du mécanisme permettant la légitimation du pouvoir[5]. Or la confusion et la tension qui ont entouré les révisions de la Constitution et de la loi électorale, et l’organisation des scrutins de 2011, les débats sur la tentative d’une nouvelle révision de l’article 220 de la Constitution et plus récemment, le vote de la nouvelle loi électorale en janvier 2015 qui a plongé la RDC dans les émeutes populaires, ne cessent de polariser la vie politique en instaurant un climat politique délétère.

Réforme électorale consensuelle et crédibilisation du processus électoral 2016

Si la vérité des urnes a été la première victime des élections du 28 novembre 2011, la confiance du peuple congolais dans celles-ci en a été, sans conteste, la seconde. Quand un peuple n’est plus sûr que son vote compte et que sa volonté est la base de l’exercice du pouvoir[6], on se situe à la marge d’un régime démocratique, malgré l’organisation des élections.

Pour remédier à cette situation, un consensus national s’est dégagé sur la nécessité d’une réforme électorale consensuelle. C’était aussi une des recommandations de la plupart de missions d’observation électorale de 2011. Mais que faut-il entendre par réforme électorale ? La réponse à cette question m’oblige à donner préalablement un éclairage sur les notions de « processus électoral » et d’ « obligations internationales » pour les élections démocratiques.

Le processus électoral

On peut définir un processus électoral comme l’ensemble d’activités pré-électorales, électorales et post-électorales qui permettent de préparer, d’organiser et de suivre un scrutin ou des scrutins dans des conditions optimales de transparence, de compétitivité, de justice et d’équité.

Les Organisations internationales et nationales spécialisées dans l’observation électorale ont, en collaboration avec les organes chargés de l’organisation des élections et les Etats, identifié 10 étapes d’un processus électoral : 1. le cadre juridique ; 2. Le système électoral et la délimitation des circonscriptions électorales ; 3. l’administration électorale ; 4. l’inscription des électeurs ; 5. l’éducation des électeurs ; 6. la campagne électorale ; 7. les opérations de vote (Jour des élections) ; 8. Le dépouillement (et/ou la compilation des votes) ; 9. Les medias ; 10. La gestion des contentieux électoraux. L’observation à long terme des élections recouvrent toutes les 10 étapes alors que l’observation à court terme se limite aux étapes 7 et 8. La campagne électorale peut chevaucher les deux types d’observation électorale. On comprend alors pourquoi les conditions d’une victoire sont souvent antérieures au jour du scrutin.

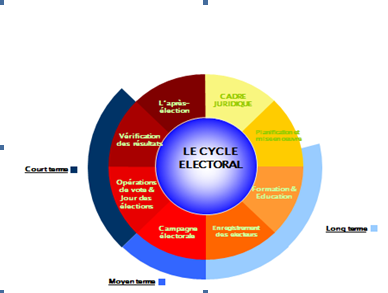

Cette présentation du processus électoral à 10 étapes part d’un focus sur l’observation électoral. Je l’ai donc adoptée, parce que je parle à partir de cette perspective d’observation du processus électoral. Mais je fais remarquer qu’il existe aussi une autre présentation du processus électoral, celle à 8 étapes (cycle électoral) : 1. Cadre juridique ; 2. Planification ; 3. Formation et éducation des électeurs ; 4. L’enregistrement des candidats et des électeurs ; 5. Vote et dépouillement ; 6. Proclamation des résultats et 8. Evaluation du processus électoral. Ces 8 étapes sont représentées dans la figure suivante :

Quelle que soit l’option de présentation adoptée, l’essentiel revient à retenir que les élections ne sont pas un événement ponctuel, mais tout un processus qu’il importe de suivre et d’observer dans sa globalité comme dans chacune de ses étapes. Pour être transparente et juste en effet, chaque étape du processus électoral doit garantir certains droits humains étroitement liés aux élections (d’où l’expression de « droits électoraux »). Ces droits électoraux constituent en fait les standards (ou obligations) internationaux d’une élection démocratique[7].

Obligations internationales pour des élections démocratiques

Les obligations internationales pour des élections démocratiques, appelées aussi « standards internationaux », sont en réalité des droits électoraux garantis par le cadre juridique international ratifié souverainement par la RD Congo[8]. Il ne faut donc pas se méprendre sur l’adjectif ‘international’, car il s’agit des droits électoraux garantis aussi par notre Constitution. Je parlerai toutefois des « droits électoraux universels » pour signifier les obligations internationales[9] afin de ne pas froisser les susceptibilités souverainistes de certains lecteurs.

En partant du cadre juridique ci-haut évoqué et sur la base d’un long travail de collaboration internationale, le Centre Carter a établi une liste[10] de 21 « droits électoraux universels » qui doivent être garantis pour qu’un processus électoral soit jugé crédible, transparent et équitable. Il s’agit des droits suivants : le droit de participer aux affaires publiques de son pays ; le droit de vote ; le droit d’avoir des élections périodiques, conformément à la loi ; le droit aux élections intègres qui reflètent la libre expression de la volonté du peuple(transparence, absence de discrimination et de corruption) ; le droit au vote secret ; le droit au suffrage universel ; le droit au suffrage égal (principe d’ «une personne, une voix » contre le vote multiple); le droit d’être élu ; le droit d’accès à l’information ; la liberté de mouvement ; la liberté d’association ; la liberté de réunion ; la liberté d’opinion et d’expression ;le droit à la sécurité de la personne ; le droit à l’égalité entre hommes et femmes ; le droit à l’égalité devant la loi ; le droit à la prévention de la corruption par l’Etat ; le droit à un recours effectif ; le droit à un procès juste et impartial ; la primauté de la loi et l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures visant à rendre effective la jouissance de tous ces droits.

Essayons d’illustrer brièvement la corrélation entre les étapes du processus électoral et les droits électoraux universels. Le droit aux élections organisées périodiquement, conformément à la loi par exemple, signifie que, dans une démocratie représentative, le peuple – souverain primaire et mandant – doit être à mesure d’exercer un contrôle sur ses élus, de leur renouveler sa confiance ou de les remplacer pacifiquement suivant un échéancier défini par la loi (cadre juridique) et mis en œuvre par l’administration électorale. Cela veut dire par exemple que les sénateurs, les députés provinciaux et certains gouverneurs élus en 2007 pour un mandat de 5 ans sont tombés dans l’illégitimité ; la non organisation de ces élections viole le droit du peuple congolais aux élections périodiques. La CENI qui doit assurer la régularité du processus électoral (Art. 211 de la Constitution) en est le premier responsable. Mais le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions républicaines, doit aussi être tenu responsable de cette violation, car, en vertu de l’art. 69 de la Constitution, c’est lui qui doit veiller au respect de celle-ci. Il était donc curieux qu’il se plaigne au Katanga du fait que les gens oublient, selon lui, que les sénateurs et les députés provinciaux sont en dépassement de mandat alors que, justement, son mandat à lui est de faire respecter la Constitution et les droits du peuple congolais. Le droit aux élections intègres et crédibles requiert de tous qu’à chaque étape du processus électoral (lois, règlements, dispositions de mise en œuvre des lois, activités pré- et électorales, etc.), tout soit mis en œuvre pour favoriser la transparence et la libre expression de la volonté du peuple.

Dans cette perspective, une réforme électorale sous-entend tous les efforts concertés des parties en présence pour que, aussi bien sur le plan juridique, réglementaire, administratif qu’organisationnel, chacune de dix étapes du processus électoral garantisse pleinement et de manière vérifiable tous les 21 droits électoraux universels garantis par la Constitution de la République. De manière vérifiable, c’est-à-dire dans une totale transparence. En matière électorale, la transparence ne consiste pas, comme on dit, à faire les choses de manière transparente, mais à faire les mêmes choses de telle sorte qu’elles soient vues comme faites de manière transparente. C’est dire le poids de la perception sur un processus électoral.

En parlant d’une réforme électorale consensuelle, les missions d’observation électorale partaient d’un constat amer : l’absence de dialogue entre les parties prenantes au processus électoral de 2011. Précisons tout de même qu’il ne s’agit pas ici du dialogue politique du genre « Sun City » ni des « concertations nationales bis ». Il s’agit d’une concertation permanente entre les acteurs politiques, ceux de la société civile et la CENI sur des questions électorales précises. Le calendrier de la CENI prévoit par exemple un audit externe du fichier électoral du 24 mars au 12 avril 2015. Il revient aux parties prenantes précitées d’entrer en dialogue avec la CENI en amont pour savoir concrètement comment et par qui cet audit sera mené et d’élever éventuellement leurs objections sur la méthodologie dudit audit ou la sélection des experts, sur la possibilité pour les uns et les autres d’observer de cette opération, etc. Il s’agit donc des échanges sur les opérations électorales en cours ou tout simplement planifiées. Le débat par médias interposés sur le calendrier électoral publié par la CENI le 12 février dernier est la preuve du besoin de ce dialogue permanent qui tarde à s’établir véritablement.

Elections 2016 : quelques défis prioritaires

Quand on regarde ce qui a été réalisé depuis les élections du 28 novembre 2011, on peut être sûr qu’on est en présence d’une réforme électorale mal engagée, non consensuelle et porteuse d’un grand potentiel des conflits. Mais les acteurs en présence peuvent encore tirer les leçons du cycle électoral de 2011 en vue d’améliorer celui de 2015-2016. Ceci est d’autant plus important et urgent que nous n’aurons pas un président sortant candidat et que, de ce fait, la compétition électorale sera largement ouverte.

Dans les lignes qui suivent, je partirai de certains problèmes connus en 2011 et des recommandations des missions d’observations pour présenter certains défis pérennes dont dépendront en grande partie la crédibilité des élections en préparation et la consolidation de notre jeune démocratie. Les élections étant un bon miroir instantané de l’état d’une nation à un moment donné de son histoire, ces problèmes et défis reflètent bien la société congolaise actuelle. Mon objectif est d’appeler humblement à un sursaut républicain capable de lever les hypothèques qui pourraient peser sur la concorde nationale à l’issue des élections de 2016.

Le défi d’un cadre juridique consensuel ?

« Quand ça va mal au Congo, on accuse la loi » ! Cette parole pleine de bon sens vient de l’Abbé Malumalu, actuel président de la CENI, lors d’un atelier organisé par NDI que j’avais co-facilité en 2013. En effet, le débat politique de dernières années a été en partie pollué par des changements non consensuels de la Constitution et des lois électorales pourtant jugées globalement conformes aux standards internationaux[11]. Le 25 janvier 2011, la majorité présidentielle change l’article 71 de la Constitution, réduisant l’élection présidentielle à un scrutin majoritaire simple et ce, à dix mois de la présidentielle et sans la participation de l’opposition. La première révision de la Constitution de la 3ème République ne s’est donc pas faite sur une base consensuelle[12]. Elle semble même avoir entamé la cohésion nationale, au point qu’il est difficile de dire clairement aujourd’hui les bénéfices que la Nation en a tirés. Elle a au contraire contribué à augmenter les tensions et les suspicions entre les camps politiques. D’autres lois relatives aux élections ont été aussi tardivement modifiées. Le 13 octobre 2011(soit juste un mois et demi avant les élections), en prévision du contentieux électoral, le président de la République nomme 17 magistrats du siège, nomination contestée par le syndicat de la magistrature[13]. Tout ceci a contribué à diminuer la confiance des citoyens et des partis d’opposition dans le processus électoral et dans le pouvoir judiciaire.

C’est pourquoi les missions d’observations ont proposé que les modifications postérieures du cadre juridique électoral soient consensuelles et non tardives. D’autres recommandations demandaient pêle-mêle l’allongement des délais de recours pour permettre aux candidats de réunir les éléments de preuve, l’obligation des audiences publiques quand il est question du contentieux électoral, la question de la parité à renforcer dans la loi électorale ou des dispositions légales permettant d’exiger l’audit du fichier électoral, le transfert sécurisé des plis ainsi que l’obligation de conserver le matériel électoral sensible (bulletins de vote par exemple) aux fins de garder la mémoire historique de nos expériences électorales, etc. L’actuelle loi électorale venue, semble-t-il, corriger les insuffisances constatées en 2011, ne répond malheureusement pas à tous ces problèmes.

En 2013, contrairement à toute attente, la loi sur la CENI est adoptée sans consensus ; elle divise aussi bien la classe politique que la société civile et même les institutions (Assemblée Nationale – Sénat). Les tentatives avortées de révision constitutionnelle ont ébranlé la nation et le projet de loi électorale controversé a fait couler le sang des jeunes congolais…signe qu’une absence de dialogue peut devenir mortelle pour les plus faibles !

Les défis pour 2016 à ce niveau se nomment : respect des textes des lois (à commencer par la Constitution), et justice indépendante et impartiale. La caporalisation de la justice à des fins politiciennes et électorales à laquelle nous assistons actuellement risque de porter un grave préjudice au processus électoral.

Notons aussi en passant le flou de la nouvelle loi électorale sur l’exigence du recensement général[14] de la population. Malgré le retrait de la clause problématique de l’art. 8, le quotient électoral est toujours à calculer suivant le nombre total d’habitants de la RDC pour les députés nationaux ou le nombre total d’habitants de la province pour les députés provinciaux (art. 115, al 2, 1 et 2). Si le quotient électoral se calcule au prorata du nombre total d’habitant de la circonscription, cela veut dire que, en l’absence d’un service d’état civil congolais fiable et d’une administration publique efficace, le recensement général de la population demeure indispensable pour les élections. Ne sommes-nous donc pas restés au point de départ, malgré les morts du 19, 20 et 21 janvier dernier et les concessions politiques qui ont suivi ces événements? Personne n’ignore la méfiance des acteurs politiques de l’opposition vis-à-vis de l’ONIP (dont les animateurs principaux sont des acteurs politiques et non des techniciens) et du ministère de l’intérieur dont le titulaire actuel est un faucon de la MP favorable, semble-t-il, à la révision constitutionnelle.

Les défis liés à l’administration électorale (CENI)

Dans un rapport de mission de suivi électoral rendu public en septembre 2014, l’Union Européenne constate que le bilan de la CENI actuelle est « contrasté, qu’elle n’a pas su regagner la confiance de tous les acteurs politiques » et que, dans ce contexte, la CENI doit « instaurer un dialogue régulier, ouvert et constructif avec ses différents partenaires au sein des cadres de concertation et prendre des mesures visant à accroitre la transparence de son action »[15]. Un tel diagnostic était prévisible à cause des problèmes politiques et éthiques qui ont entouré la nomination de nouveaux membres de la CENI et surtout à cause du modèle même de CENI adopté par le législateur. En Afrique, il existe globalement 3 modèles d’organes de gestion des élections[16] : le modèle gouvernemental, le modèle politique et le modèle des experts. Contrairement au modèle des experts dans laquelle la gestion des élections relève d’un organe indépendant dont les membres sont choisis pour leurs qualités personnelles, leur expérience professionnelle (surtout en matière électorale) et leur intégrité, le modèle politique est un modèle dans lequel la gestion des élections relève d’une institution indépendante mais essentiellement ou entièrement composée de représentants des partis politiques[17]. C’est le modèle que nous avons en RDC.Après un processus électoral chaotique qui a vu la CENI complètement décrédibilisée dans l’opinion nationale et internationale, le choix du modèle politique allait à l’encontre des leçons qu’il fallait tirer des élections de 2011. Ce choix n’offrait aucune garantie de perception de neutralité et d’impartialité pour la nouvelle CENI. D’où les deux défis pérennes de notre CENI : la neutralité et le dialogue. La perception de neutralité et d’impartialité favorisera le dialogue avec les acteurs politiques, tandis que celui-ci améliorera la perception du travail de la CENI.

Neutralité et impartialité

Il revient à la CENI de travailler en permanence à l’amélioration de la perception que les congolais se font d’elle. Le professionnalisme de ses membres venus de la société civile reste un atout indéniable dans cette perspective. Un travail professionnel contribue sans doute à combler le déficit de perception de neutralité.Un autre élément joue contre la CENI dans l’opinion nationale, c’est la proximité réelle ou supposée avec le président de la République dont on a accusé ses deux présidents. Pour contourner ce problème, il est important que le président de la CENI mette en avant le travail collectif de l’institution et développe une capacité réelle de dialogue avec tous les acteurs du processus électoral et ce, malgré les attaques personnelles et les provocations de certains d’entre eux.

Capacité de dialogue permanent avec les parties prenantes

Pour prendre ses distances vis-à-vis de la CEI et de son président, la CENI de 2010 et son président ont adopté le dialogue avec les partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral comme une stratégie de communication. Cette stratégie sera malheureusement vite abandonnée face aux critiques et provocations constantes de l’opposition. On a assisté alors au repli de la CENI du pasteur Ngoy Mulunda qui s’est concentrée quasi-exclusivement sur les opérations électorales (dimension technique), réduisant sa communication à sens unique aux communiqués et points de presse ainsi qu’à la médiatisation des activités de la CENI.

Comme je l’ai déjà évoqué, le débat sur le calendrier électoral global publié par l’actuelle CENI nous a offert à nouveau la triste image d’un dialogue difficile entre l’organe chargé des élections en RDC et les parties prenantes au processus électoral. S’il est vrai que tous doivent respecter la nature et les prérogatives de la CENI, celle-ci ne doit pas se réfugier derrière ces prérogatives légales pour contourner le défi du dialogue permanent, notamment avec les acteurs politiques[18].

Le défi d’un fichier électoral crédible et actualisé ?

En 2006, environ 8% d’électeurs avaient voté sur des listes d’omis et de dérogation[19]. Cette pratique a été à la base de beaucoup de contestations des résultats. En 2011, ce pourcentage est passé à 17%, soit environ 3,2 millions d’électeurs[20]. Ce phénomène est révélateur d’un autre problème, celui de la fiabilité du fichier électoral congolais. On le sait, le fichier électoral joue un rôle-clé dans la transparence et la crédibilité des résultats des élections.

Sans les contraintes des délais électoraux constitutionnels, sans le contexte politico-électoral délétère de l’heure (et son lot de calculs politiciens !), un recensement général de la population aurait été une bonne base pour la fiabilisation du fichier électoral. L’hypothèse actuelle de la CENI semble être celle d’un fichier électoral fiabilisé et consolidé par un recensement administratif. Sans jouer au devin, il est à craindre que cette option qui impliquera davantage les fonctionnaires du ministère de l’intérieur suscite des contestations de l’opposition et de la société civile. Elle risque donc de produire un effet contraire, à savoir l’augmentation de la méfiance vis-à-vis d’un fichier électoral qui a été l’une des pommes de discorde en 2011.

Par ailleurs, le calendrier actuel de la CENI, qui ne prévoit de mise à jour du fichier électoral qu’en janvier 2016, prive de fait un grand nombre de citoyens congolais de leur droit au vote. Dans sa requête en inconstitutionnalité de certaines dispositions de la nouvelle loi électorale (13 mars 2015), Me Sylvain Lumu de la Ligue des électeurs pose très bien ce problème. Sur RFI, il estime que c’est environ 8 millions d’électeurs potentiels qui sont ainsi laissés en marge du processus électoral. Si le droit de vote est un droit relatif, il est néanmoins protégé de l’arbitraire. Comment comprendre par exemple que, pour une présidentielle et des législatives combinées, les congolais vivant à l’étranger ne soient autorités à voter qu’à la présidentielle ?

J’ai applaudi de deux mains les deux audits du fichier électoral planifiés dans le calendrier électoral. Mais les options actuelles, ou mieux l’hésitation sur les options à prendre me laisse dubitatif. Décidément, le défi d’un fichier électoral fiable et crédible demeure d’actualité…

Le défi de la transparence et de la crédibilité des CLCR

Mon expérience personnelle et mon rôle en tant membre actif de la mission d’observation de l’Eglise catholique en 2011, m’ont montré que l’essentiel des fraudes et/ou tripatouillages des résultats des élections enregistrés se sont déroulés dans les Centres Locaux de Compilation des Résultats, CLCR en sigle. Toutes les missions d’observation étaient d’accord sur ce fait et ont recommandé la mise en place des mécanismes de contrôle du travail des CLCR. Certains ont carrément proposé leur suppression au profit des moyens technologiques plus fiables (résultats transmis directement au niveau national par les centres de vote). La seule innovation de la nouvelle loi électorale actuelle dans son article 70 bis, est l’obligation de la présence des témoins lors d’un éventuel redressement des erreurs matérielles. Que cela réussisse à préserver l’intégrité du vote des électeurs des magouilles observées en 2011, je reste dubitatif. Les élections étant le miroir instantané d’une société, il convient de ne pas se faire des illusions. La corruption politique présente dans le pays risque de compromettre encore le bon fonctionnement des CLCR. Il convient donc de penser des solutions efficaces à l’avance. La CENI dit avoir prévu une transmission plus rapide des résultats à partir des PV des bureaux de vote avant les PV des CLCR. Un tel dispositif semble avoir été prévu en 2011, mais il n’a pas fonctionné.

Une autre voie d’altération des résultats des élections a été le transfert non sécurisé des plis des résultats des centres de vote aux CLCR. Malgré les bons plans de ramassage de la CENI en 2011, cette opération a été laissée à la merci de seuls chefs des centres de vote dont certains ont abusé de leur pouvoir. La nouvelle loi électorale stipule que « les témoins qui le désirent accompagnent à leurs frais l’acheminement des plis au centre de compilation » (Art. 69, al.2). Mais on sait que la qualité des témoins des partis politiques (non financés par l’Etat), leur formation et leur prise en charge, sont en soi des défis énormes de notre processus électoral.

Il existe d’autres défis relatifs au processus électoral que je n’ai pas évoqués ici. C’est le cas du prisme de l’élection présidentielle qui obnubile nos capacités d’analyse prospective du processus électoral. La présidentielle n’est pas la seule élection en RDC. C’est aussi le cas du financement des partis politiques qui, en principe, devrait commencer avec le processus électoral en cours. A défaut d’un financement public contrôlable, les leaders des partis risquent toujours d’hypothéquer l’avenir du pays par des accords pré-électoraux occultes de financement dont notre économie payera tôt ou tard le prix. Il s’agit aussi d’une question d’équité et d’égalité de tous les compétiteurs devant la loi. C’est aussi le défi de la formation des témoins, celui de l’éducation électorale des populations ou celui de la professionnalisation des organisations de la société civile dans les méthodologies d’observation électorale. C’est aussi le défi du rôle des jeunes et des ethnies (danger de manipulation !) lors des campagnes électorales. C’est enfin (enfin, dans mon énumération et non dans le nombre réel des défis !) le défi d’un calendrier électoral très contraignant et au financement très hypothétique, sinon aléatoire…Tous ces défis doivent nous interpeller et nous engager à faire des élections à venir un pas en avant pour toute la nation et non pas un promontoire politique sans impact réel sur la vie de la Nation congolaise.

Conclusion : « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre » (Albert Einstein)[21]

Par cette citation d’Albert Einstein, je voudrais lancer un appel au peuple congolais pour qu’il s’approprie son processus électoral et en fasse un événement qui contribue au progrès de la Nation. Les élections sont trop importantes pour qu’on les laisse aux seuls « politiciens professionnels » dont la vie et l’avenir en dépendent. « Quand un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve; mais quand plusieurs hommes font le même rêve, c’est le début d’une nouvelle réalité » (Friedensreich Hundertwasser)[22].

En 2010, je notais dans un petit article deux hypothèques majeures à notre jeune démocratie : la montée des inégalités sociales et la corruption politique. «La montée des inégalités sociales, écrivais-je alors, est un sérieux défi à notre démocratie. Au-delà des florilèges politiciens qui ne trompent pas, la classe politique congolaise s’entretient à la mangeoire contre son peuple. Tous sous-estiment la capacité de révolte d’un peuple affamé. Le social demeurera une hypothèque sérieuse à la démocratie, le peuple étant réduit au rôle de mendiant face à ses élus qui font payer leur générosité ponctuelle avec tambours battants et caméras ».

Pour terminer, j’aimerais citer en longueur un avertissement important du Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise sur la corruption politique : « parmi les déformations du système démocratique, la corruption politique est une des plus graves, car elle trahit à la fois les principes de la morale et les normes de la justice sociale ; elle compromet le fonctionnement correct de l’Etat, en influant négativement sur les rapports entre les gouvernants et les gouvernés ; elle introduit une méfiance croissante à l’égard des institutions publiques en causant une désaffection progressive des citoyens vis-à-vis de la politique et de ses représentants, ce qui entraîne l’affaiblissement des institutions. La corruption déforme à la racine des institutions représentatives, car elle les utilise comme un terrain d’échange politique entre requêtes clientélistes et prestations des gouvernants. De la sorte, les choix politiques favorisent les objectifs restreints de ceux qui possèdent les moyens de les influencer et empêchent la réalisation du bien commun de tous les citoyens »[23]. Si donc le vote d’un élu doit recevoir une autre motivation que son élection, si les dialogues et négociations tournent autour des avantages des élus, si le jeu électoral ne contribue qu’à servir les intérêts immédiats des politiciens professionnels, alors le jeu démocratique est complètement faussé.

Alain-Joseph LOMANDJA

Etudiant congolais en Allemagne.

[1] Cf. James Freeman Clarke, http://www.synopia.fr/citations/

[2] Centesimus Annus, n° 46; GS, n° 29.

[3] Ibid.

[4] Cf. http://afridesk.org/la-iiieme-republique-congolaise-une-democratie-tripatouillee-dans-un-etat-defaillant-jean-jacques-wondo/.

[5] http://afridesk.org/la-iiieme-republique-congolaise-une-democratie-tripatouillee-dans-un-etat-defaillant-jean-jacques-wondo/.

[6] Cf. l’article 21, al. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l’article 25 (b) du Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques.

[7] Cf. ici www.cartercenter.org/peace/index.html

[8] Il s’agit des traités et conventions internationaux et régionaux dûment ratifiés par la RDC et qui font donc partie de notre arsenal juridique interne où ils ont même une autorité supérieure à celle des lois, suivant l’art. 215 de la Constitution.

[9] On peut trouver une explication exhaustive de ces obligations internationales dans le site du Centre Carter qui fait partie des pionniers dans ce domaine : www.cartercenter.org/peace/index.html. Pour aller directement à la page sur les standards, on peut aller sur eos.cartercenter.org.

[10] Cette liste des droits électoraux est une systématisation des droits contenus dans les traités et conventions internationaux, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques. Pour une liste exhaustive de ces instruments juridiques, cf. www.cartercenter.org/peace/democracy/index.html

[11] Toutes les missions d’observations ont souligné le fait que les lois congolaises étaient conformes aux standards internationaux, mais qu’il se posait plutôt le problème de leur mise en œuvre effective.

[12] Certes, la loi de la majorité fait partie des règles démocratiques, mais le contexte de 2011 aurait dû inspirer une sorte de sagesse politique privilégiant le dialogue et le consensus au mécanisme habituel du vote.

[13] http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/drc-prelim-113011-fr.pdf

[14] La loi n’emploie pas cette expression, même si sa réalité y est sous-entendue.

[15] http://www.eueom.eu/files/pressreleases/other/moeue-rdc-communiqudepresse-13122011_fr.pdf

[16] Cf. AFRIMAP et OSIWA, Organes de gestion des élections en Afrique de l’Ouest. Une étude comparative de la contribution des commissions électorales au renforcement de la démocratie, p. 3-5.

[17] Cf. Ibid.

[19] Les listes de dérogation posent moins de problème que celles des omis.

[20] http://www.eueom.eu/files/pressreleases/other/moeue-rdc-communiqudepresse-13122011_fr.pdf

[21] http://www.synopia.fr/citations/

[22] Ibid.

[23] CONSEIL PONTIFICAL « JUSTICE ET PAIX », Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, Libreria Editrice Vaticana, 2004, n° 411.