Les enjeux géostratégiques latents de la révolution burkinabé :

La main noire d’Obama ?

Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu / Joël Kandolo Owawa

Résumé

A mesure que l’après Compaoré prend forme, avec une opposition tenue en respect et une armée, non pro-française, qui tient les vrais rênes du pouvoir, les choses semblent se clarifier sur les enjeux latents de la révolution burkinabé. Force est de constater que chute de Blaise Compaoré semble être consécutive à la sérieuse mise en garde de la Maison Blanche contre toute révision constitutionnelle. Un avertissement bien ignoré par l’ex-président du Burkina. Blaise Comaporé s’est même permis de monter au créneau pour narguer la Maison Blanche, à l’issue du Sommet USA-Afrique du début août 2014. Avec condescendance, il a rétorqué à Obama que « sans hommes forts, l’Afrique ne pouvait avoir des institutions fortes ». Hélas pour lui, en moins de trois mois de sa réplique, le règne de Compaoré se conjuguait au passé suite à un soulèvement populaire qui fait date en Afrique subsaharienne.

Au-delà du caractère citoyen incontestable de la Révolution Bukinabé, DESC relève au travers de cette note stratégique les éléments troublants qui pourraient expliquer, une action invisible mais subtile (« smart power« ) des Etats-Unis derrière ce changement de régime au Burkina. Il s’agit pour DESC de démontrer comment les Etats-Unis parviennent peu à peu à déloger la France de l’Afrique, sa chasse gardée. Comme on le sait, la France, de par ses liens historiques, linguistiques et économiques qualifiés de « Françafrique« , occupe un rôle de puissance régionale et tutélaire en Afrique francophone. Pour François Mitterrand. « Sans l’Afrique, il n’y aura pas d’histoire de la France au XXIème siècle ». L’Afrique donnait à la diplomatie et aux armées françaises l’espace sans lequel il n’y a pas de stratégie possible ni de puissance.

En Afrique, Les Etats-Unis ont choisi des pays dits Etats-pivots pour leur importance stratégique afin de jouer une influence régionale. L’accès et le contrôle des gisements miniers et énergétiques sont l’enjeu primordial de cet amour des Etats-Uni pour le continent Afrique. Cela nécessite leur présence absolue dans ce terrain géopolitique de la France. La stratégie américaine consiste à renverser l’équilibre du rapport de forces en Afrique. Après avoir chassé la France dans la région des Grands Lacs, c’est vers la zone du Sahel, qui regorge d’un potentiel insolent des gisements énergétiques (pétrole onshore, offshore ou de schiste), que les Etats-Unis opèrent actuellement en douceur.

Enfin, la note veut une fois de plus confirmer que ce qui s’est passé au Burkina présente des similitudes avec la RDC où les Etats-Unis manifestent un activisme débordant qui frise l’acharnement, voire le harcèlement sur Kabila dont il cherche le départ à tout prix en 2016, sans doute pas pour les mêmes raisons que les Congolais.

Comment les Etats-Unis ont défait la France au Burkina ?

Quelques brèves observations de DESC essayent de relever ce qui s’est passé

1°) Le président français, François Hollande, adresse une lettre très amicale, complaisante et alambiquée à Compaoré pour le dissuader de modifier la Constitution. Il lui promet des compensations sans pour autant lui mettre explicitement la pression d’abandonner son projet. Pourtant, concernant le cas de la Libye, la France a clairement exigé le départ inconditionnel de Kadhafi.

2°) La rue se révolte, met Compaoré dehors et va chercher dans un premier temps un général à la retraite, formée en France, qui se déclare momentanément président.

3°) Une heure après la démission du chef de l’Etat, le chef d’état-major des armées, le Général Honoré Traoré annonce dans un communiqué qu’il « assumera » à compter de ce jour (ses) responsabilités de chef de l’Etat » du Burkina Faso, « conformément aux dispositions constitutionnelles ».

4°) La France et l’Union Européenne appellent à « la tenue rapide d’élections démocratiques », tandis que les Etats-Unis demandent à ce que la transition se fasse dans le respect de la constitution.

5°) Un groupe de jeunes officiers, mené par le Lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, le numéro 2 de la garde présidentielle, annonce la mise en place prochaine « d’un nouvel organe de transition » pour un retour le plus rapide possible à l’ordre constitutionnel, demandant le soutien de la communauté internationale.

6°) La France, sans doute sous pression américaine, exfiltre Compaoré et le dépose chez son protégé Ouattara dont on sait que son accession au pouvoir a été l’œuvre de la France et du Burkina, sans oublier qu’il serait lui-même Burkinabé d’origine. Le président François Hollande, en visite au Canada, a affirmé avec une certaine légèreté déconcertante que la France a facilité l’évacuation « sans drame » de Compaoré vers la Côte d’Ivoire.

7°) La France, ancienne puissance coloniale et partenaire du Burkina Faso, qui joue un rôle-clé dans l’instable zone sahélienne, a plaidé pour un « retour au calme ».

8°) Rien à faire, le bras de fer entre le chef d’état-major général de l’armée burkinabé, le Général Traoré étiqueté proche de la France, et le jeune Lieutenant-colonel Zida, numéro 2 de la garde présidentielle ,tourne rapidement en faveur du dernier. En effet, Zida sort apparemment de nulle part et ravit la présidence provisoire à Traoré. On découvrira curieusement que le Lieutenant-colonel Zida a été formé par l’AFRICOM[1].

9°) La première haute autorité étrangère à rendre visite à Zida est la Sous-secrétaire d’état américaine aux affaires africaines.

En effet, la Sous-secrétaire d’Etat adjointe américaine pour l’Afrique, Bisa Williams, en visite surprise au Burkina Faso, a réaffirmé le 1er novembre 2014 l’exigence de Washington d’une transition démocratique, devant le lieutenant-colonel Isaac Zida. Les Etats-Unis, un allié privilégié et un important bailleur de fonds du Burkina, semblent avoir exercé de fortes pressions sur le départ de Compaoré. Même s’ils souhaitaient une remise du pouvoir au civil, leur homme de service, le colonel Zida, en cumulant les fonctions de Premier ministre, chef de gouvernement et du ministre de la Défense reste le vrai détenteur de l’effectivité du pouvoir et des organes régaliens.

On croit savoir que les américains auraient tiré les leçons de la chute de Mubarak, remplacé par Morsi dont le contrôle de l’armée lui échappait et qui a vite été remplacé par un coup d’Etat par un militaire. Les chaos issus des crises libyennes et centrafricaines semblent également inspirer Washington dans le choix de Zida. Même si celui-ci est juste Premier ministre (mais aussi ministre de la défense) et que la présidence est occupée par une personnalité civile, l’idée serait, à notre avis, d’éviter l’enlisement sécuritaire de ce pays côtoyant la menace islamiste. Le colonel Zida, le véritable patron du régime de transition, jouerait au fait un rôle similaire à celui joué par Kagame (Vice-Président) au lendemain de la prise du pouvoir du FPR au Rwanda.

DESC est d’avis que l’on semble se trouver là dans un cas d’application de la stratégie du smart power (une sorte de « puissance intelligente » notion conceptualisée par Joseph Nye et Suzanne Nossel) ou même du soft power (« puissance douce » qui est une forme indirecte, intelligente, mais extrêmement efficace, d’exercice de puissance), cher à Obama qui a mis la France, surprise et embrouillée par l’ampleur de la révolution, devant un fait accompli. Les français s’en sont rendu compte juste à temps et décidés de mettre Compaoré au frigo.

Le smart power de Obama, qui n’est pas par essence, de nature brutale dans sa conception de la puissance, contraste avec le hard power belliciste de Bush et de son disciple Sarkozy qui est une conception classique et réaliste de la puissance reposant sur les capacités militaires.

Pour les Etats-Unis d’Amérique, nous apprend une source diplomatique, il fallait absolument que Compaoré dégage pour marquer le coup et rester cohérent avec le message transmis aux présidents africaines en août 2014 à Washington afin dissuader les autres baroudeurs. Compaoré est le premier président qui a explicitement voulu tripatouiller sa constitution depuis le sommet USA-AFRIQUE. Il était absolument capital pour les Etats-Unis, malgré sa proximité avec Obama, qu’il soit le premier des présidents « tripatouilleurs » africains d’être mis « out ». C’est une question de cohérence diplomatique nous précise la source diplomatique et de crédibilité de président américain.

Cependant, l’attitude molle et quasi-complaisante de la France envers Compaoré s’explique par le rôle géopolitique central que jouait Compaoré dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Compaoré a permis au Burkina Faso de jouer un rôle géopolitique et une influence diplomatique majeurs du fait de la position géographique centrale de son pays dans l’Afrique de l’Ouest. En deux décennies, Blaise Compaoré a fait de son pays un point de passage obligé pour le règlement de la quasi-totalité des crises de la région. Avec une grande habileté, Compaoré et ses hommes ont su se rendre indispensables comme médiateurs ou comme « vigies » permettant à plusieurs puissances occidentales la surveillance sécuritaire de l’espace sahélo-saharien[2].

C’est ainsi que la France, sans ouvertement forcer Compaoré à quitter le pouvoir, et on le voit dans la lettre très ambiguë de Hollande à Compaoré a misé sur le facteur de la stabilité. Malheureusement, elle a sous-estimé la capacité de la population burkinabé de se prendre en charge sans tomber dans la crise malienne. Pour la France, une crise au Burkina Faso signifierait d’abord la perte d’un allié important et d’une base stratégique pour la France et les Etats-Unis qui y ont implanté le dispositif AFRICO ainsi qu’une possibilité réduite de déléguer à un pays africain le règlement des conflits régionaux. Pour l’Afrique de l’Ouest, la désorganisation de l’appareil diplomatique burkinabè impliquerait la perte d’un point de référence, d’une sorte d’autorité de régulation qui reste utile malgré de nombreuses limites[3]. Malheureusement, l’Elysée et le Quai d’Orsay semblent largement s’être trompés dans leurs analyses. Cela devrait leur amener absolument à revoir leurs plans en tirant les leçons de la révolution Burkinabé pour réorienter leurs politiques paternalistes envers les autocrates africains.

Dans leur ouvrage Stratégie du chaos et du mensonge – Poker menteur en Afrique des Grands Lacs, Patrick Mbeko et Honoré Ngbanda, parlent de la mise à l’écart de l’influence française en Afrique par une Amérique belliciste. « Mais la stratégie américaine visait… à tirer profit des aspirations africaines au changement qui passait par la mise à l’écart des régimes soutenus par Paris. Au final, il s’agissait de « neutraliser » la France en l’impliquant inconsciemment dans le plan secret avec la Belgique… » (…) L’Hexagone ira jusqu’à interrompre toute coopération civile et militaire avec lae Zaire. (…) les Américains en profitent pour affaiblir le Zaïre par le renforcement de l’embargo militaire, économique et financier… (…) Les responsables français de l’Elysée et du Quai d’Orsay n’ont compris la nature de ce piège que très tard, trop tard…[4] ».

Après le soulèvement populaire qui a contraint Blaise Compaoré, dictateur du Burkina Faso soutenu depuis 27 ans par les États-Unis et la France, à abandonner le pouvoir, le président Barack Obama devait agir vite. La Maison Blanche voulait en effet s’assurer que les fidèles du prédécesseur assassiné de Compaoré, l’icône marxiste Thomas Sankara que la mère d’Obama Ann Dunham Soetoro, de l’U.S. Agency for International Development (USAID) / Central Intelligence Agency (CIA), peut avoir contribué à renverser en 1987, ne reviendraient pas au pouvoir.

Selon le site du réseau international « L’U.S. Africa Command (AFRICOM), dont le quartier général se trouve à Stuttgart, est rapidement entré en action afin de s’assurer que le lieutenant-colonel Isaac Zida serait désigné par les militaires burkinabés comme président « par intérim » du Burkina Faso. Obama, le directeur de la CIA John O. Brennan et l’AFRICOM craignaient que le principal parti d’opposition, l’Union pour la Renaissance du Mouvement Sankariste (UNIR/MS) ne forme un nouveau gouvernement. Bénéwendé Stanislas Sankara, leader de l’UNIR/MS, proche de l’ancien président Thomas Sankara et conseiller juridique de la famille Sankara, avait en effet de très bonnes chances de devenir le nouveau président. Zida, diplômé de l’U.S. Joint Special Operations University, de la base aérienne McDill de Tampa, en Floride, et formé à l’espionnage militaire au Botswana par l’AFRICOM, a été appelé promptement par le gouvernement Obama pour remplacer Compaoré, parti se réfugier en Côte d’Ivoire. Le président ivoirien, Alassane Ouatarra, dont la mère est née au Burkina Faso, est d’ailleurs considéré comme un pantin virtuel de la Banque Mondiale, du Pentagone et d’Israël[5] ».

L’expansionnisme islamique au sahel comme alibi américain

La disparition brutale et bestiale de Kadhafi et le scenario apocalyptique qui règne au Sahel depuis le Niger en passant par le Mali effondré, pour descendre même jusqu’au Nigeria et au Cameroun et bientôt le Tchad et déjà la RCA. Le Sahel est devenu une zone embrasée où la tendance à mélanger l’irrédentisme avec le terrorisme ou la criminalité organisée contribue à brouiller les cartes. En effet, depuis la chute de l’ex-rais de la Jamahiriya libyenne, les conflits se sont ‘exponentialisés’ et pratiquement toute l’Afrique subsaharienne est devenue une énorme poudrière[6].

Depuis l’explosion de violence en 2007 dans l’espace saharo-sahélien du fait des actions des mouvements salafistes se réclamant membres d’Al Qaida dans les pays du Maghreb islamique (AQMI), le Sahel préoccupe particulièrement les autorités américaines. C’est pourquoi ils ont mis en œuvre un programme d’actions visant principalement quatre pays les plus exposés de la région : le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie, en raison de la porosité de leurs frontières communes avec des États comme l’Algérie, la Libye ou le Soudan. Mis sur pied par le département d’État, mais exécuté par le ministère de la défense et par des civils sous contrat, ce programme doit aider les pays de la région à protéger leurs frontières et à contrôler les mouvements de personnes, à combattre le terrorisme et à accroître la stabilité régionale. Le nord du Mali inquiète États-Unis vue les évolutions de la situation dans cette zone désertique, où s’entremêlent islamisme armé, agitation touareg et trafics de toutes sortes se disputent le contrôle des routes transsahariennes de la lucrative contrebande de cigarettes, de drogues et d’armes.

En effet, depuis leur affaiblissement dans les zones montagneuses recluses entre l’Afghanistan et le Pakistan, à la suite de la liquidation d’Oussama Bin Laden, et au Moyen-Orient, on constate une nouvelle itinérance des groupes salafistes vers l’Afrique maghrébine et Sahélienne en quête de nouvelles zones fertiles de propagation de l’islamisme fondamentaliste. Nous avons même signalé les traces des milices El Shebab dans l’Est du Congo et au Burundi voisin[7]. Ainsi, la région allant du Sahel jusqu’au nord Cameroun devient depuis la disparition de Kadhafi un sanctuaire de l’AQMI et des groupuscules islamistes contestant les pouvoirs locaux. Mais cette itinérance descend au Centrafrique avec les milices de la Séléka alliés aux rebelles ougandais de la LRA (Lord Resistance Army) de Joseph Kony, pourrait faire jonction avec une autre rébellion ougandaise ADF/Nalu (Allied Democratic Forces) installée confortablement au Nord-Est de la RDC. Toute cette zone allant du Maghreb en RDC, aux portes de l’Afrique australe, devient un terreau d’expérimentation de nouvelles stratégies d’action fondamentaliste musulmane[8].

Au Maghreb, Al-Qaïda (AQMI: Al-Qaïda au Maghreb islamique) s’appuie essentiellement sur le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) algérien d’Hassan Hattab. De 1999 à 2000, des écoutes téléphoniques ont révélé que des liens personnels existaient entre le chef historique du GSPC et Ousama Ben Laden. Ce serait d’ailleurs ce dernier qui aurait poussé Hassan Hattab à fonder le GSPC en septembre 1998 après qu’une fatwa condamnant les dérives meurtrières des GIA ait été lancée par le Jordano-palestinien Abou Koutada, le représentant d’Al-Qaïda en Europe. Depuis, ce mouvement algérien a mis ses réseaux européens à la disposition de la nébuleuse Al-Qaïda. En échange, le GSPC reçoit des financements pour poursuivre la lutte en Algérie[9].

Au Sahel, on assiste à une inflation des mouvements terroristes et groupuscules armés très mouvants et dynamiques, spécialisés dans les guerres de type asymétrique, difficiles à éradiquer. Depuis la guerre de Libye, des pans de territoires s’étendant de la région du Sahel jusqu’au nord Cameroun sont devenus des non man’s land qui pourraient à terme devenir des viviers propices et des zones fertiles de propagation de l’islamisme fondamentaliste. Des sanctuaires de l’AQMI et des groupuscules islamistes contestant les pouvoirs locaux. Un terreau d’expérimentation de nouvelles stratégies d’action fondamentaliste musulmane qui se délocalise du Proche-Orient et de l’Asie centrale pour trouver un nouveau souffle en Afrique. Ainsi, la faiblesse des structures étatiques des Etats africains marqués par l’absence de l’autorité de l’Etat sont des catalyseurs qui facilitent cette expansion[10].

Dans la corne d’Afrique, le « Jammat e-Djihad Eritre » actif en Erythrée et en Somalie est considéré comme un mouvement associé à Al-Qaeda depuis que son chef politique, le Cheikh Arara, a connu Ben Laden lors de son séjour dans le pays de 1992 à 1996. Leur officier de liaison serait Mohammed al-Kheir[11].

La crise malienne, notamment le coup d’État du 22 mars 2012, a eu l’effet d’un coup de tonnerre révélant à quel point la menace du crime organisé est invasive, bien plus sournoise et déstabilisatrice que quelques centaines de criminels se revendiquant de l’islamisme radical. Piraterie au large du golfe du Bénin avec des ramifications à terre, prises d’otages, multiplication des trafics, blanchiment d’argent, etc. alimentent une économie de l’ombre en mesure de menacer durablement la sécurité des Etats sahéliens, condamnant les efforts de démocratie et de bonne gouvernance. Marginalisé, le crime organisé a proliféré, connaissant un effet de souffle du fait de la mondialisation et des effets de la fragmentation des continents affectant de nombreuses régions du monde. Les Etats sahéliens, dépourvus de capacités militaires, policières, douanières, administratives, offrent un terreau propice à l’infiltration d’organisations transnationales criminelles s’emparant progressivement du pouvoir et aboutissant in fine à un renversement de souveraineté sur ces territoires. L’islamisme radical apparaît comme étant le conduit par lequel s’enracine le crime organisé. Les mouvements se revendiquant de l’islamisme aspirent principalement à contrôler les routes et les trafics prospérant grâce aux vulnérabilités fragilisant l’espace sahélien.[12].

Dans une étude originale sur la « criminalisation de l’Etat en Afrique », Jean-François Bayart, Stephen Ellis et Béatrice Hibou soutiennent que les autorités politiques africaines sont de plus en plus interconnectées avec les milieux de la criminalité sur le continent africain, de blanchiment des capitaux sales. Ce qui prédit un avenir sombre pour l’Afrique du fait du terrorisme international latent[13]. Les craintes de cette menace se situent également au niveau du ralliement par les « Mollahs » des populations vulnérables, à la doctrine chiite. En effet, depuis quelques années, les Mollahs iraniens et les sympathisants du Hezbollah libanais écument les quartiers pauvres des villes africaines afin de recruter des « futurs kamikazes ». Et la faillite de l’autorité de l’Etat, incapable de contrôler les 9.000 km de frontières avec les pays voisins, laisse dubitatif et ne rassure surtout pas quant à la capacité de ce pays de contrer cette menace qui se fait de plus en plus pressante[14].

En faisant une brève analyse des enjeux stratégiques régionaux, l’Afrique est devenue en quelques années source de préoccupation majeure pour Washington. En effet, depuis les attentats survenus au Kenya et en Tanzanie en 1998, les États- Unis craignant que le continent africain ne devienne un sanctuaire pour le terrorisme international, notamment dans sa partie orientale et sahélienne, y ont accru leur présence militaire. C’est pourquoi les Etats-Unis insistent désormais sur l’importance primordiale que revêt le continent noir dans le cadre de la lutte antiterroriste. Avant d’entamer sa tournée africaine en 2003 qui l’a mené successivement au Sénégal, en Afrique du Sud, au Bostwana, en Ouganda et au Nigéria, le président Bush a annoncé que son administration allait débloquer une enveloppe de 100 millions de dollars pour soutenir les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Cette aide sera surtout employée à améliorer la sécurité des ports et des aéroports, qui assurent le commerce international avec les Etats-Unis. Mais cela concerne aussi l’assistance militaire. Discrètement, les Américains installent au Mali d’importants moyens de lutte antiterroriste. Une nouvelle ambassade est en cours de construction. Le bureau local de la CIA est en train de devenir l’un des plus importants de la région sahélienne. Depuis le Mali, les Américains surveillent tous les mouvements caravaniers de la région liés au trafic d’armes et à l’intégrisme islamique, ainsi que les réserves pétrolières du sud de l’Algérie ou opèrent des sociétés pétrolières américaines[15].

Le Burkina Faso : base militaire stratégique de l’AFRICOM

Les relations internationales présentent actuellement quatre axes stratégiques[16] :

la crise économique mondiale et la recherche de nouveaux pôles d’expansion économique;

les rivalités croissantes entre les grandes puissances occidentales et les puissances émergentes : BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, RSA) ;

les guerres civiles qui deviennent régionales comme au Pakistan, dans le Sahel, dans la corne de l’Afrique et dans la région des Grands-Lacs africains ;

les menaces terroristes, en ce compris les menaces nucléaires.

La dimension géostratégique de la contestation de la tutelle politique européenne sur l’Afrique par Washington est manifeste. Elle réaffirme l’approche réaliste qui structure la politique étrangère des États-Unis. Le volet militaire de la politique américaine vis-à-vis de l’Afrique est le plus dynamique. Il prend des contours variés et combine différent moyens. Des programmes de formation de militaires pour les soldats aux déploiements de bases militaires, en passant par la fourniture d’armements, l’intervention directe ou la « sous-traitance » via des conseillers qui officient dans les états-majors des manœuvres communes, et l’appui sur des Etats pivots. Durant les sept dernières années, le Pentagone a investi 600 millions de dollars dans ce « partenariat contre le terrorisme transsaharien ». Car ces grands espaces mal gouvernés « sont devenus attrayants pour les groupes terroristes qui se voient privés de plus en plus de leurs sanctuaires en Afghanistan et au Moyen- Orient », estime le général James L. Jones qui considère les pays du pourtour saharien comme « un terrain de recrutement favorable et prédisposé à l’influence terroriste et à d’autres activités de déstabilisation »[17].

Le commandement des États-Unis pour l’Afrique, AFRICOM[18], est l’un des six commandements géographiques du département de la défense des États-Unis. Placé sous la responsabilité du Secrétaire à la défense, ce commandement coordonne toutes les relations militaires et sécuritaires avec les pays africains, l’Union africaine et les organisations régionales de sécurité en Afrique. Il est responsable de toutes les opérations, des exercices et de la coopération militaire sur le continent africain, y compris les îles et eaux territoriales africaines.

Avec l’AFRICOM, Washington opère une union de ses activités militaires sur le continent africain. Pour les autorités américaines, l’AFRICOM a pour but de permettre une meilleure harmonisation de leurs programmes de sécurité et de développement sur le continent. L’AFRICOM agira dans 52 États sur les 53 que compte le continent. Ce nouveau commandement a vu le jour à partir d’octobre 2008, avec le redéploiement des activités militaires et sécuritaires des États-Unis dans le monde. Si officiellement l’opération vise à « assurer un environnement stable pour le développement économique et social » sur le continent africain, il semble comporter d’autres objectifs inavoués. En effet, dans les plans de bataille des stratèges américains c’est désormais l’ensemble du continent qui est pris en compte. Ainsi, le Pentagone chercherait à établir d’autres bases dans d’autres pays africains, (Ndlr dont la RDC). Cette question figurerait dans l’agenda du président Bush lors de sa tournée africaine en juillet 2003. Il était prévu de faire du Sénégal une base de ravitaillement au même titre que l’Ouganda[19].

Après avoir longtemps cherché un pays d’accueil pour son siège, appelé à regrouper près d’un millier d’hommes, et essuyé plusieurs refus dont ceux de l’Algérie, du Nigeria et de l’Afrique du Sud, l’AFRICOM cherche toujours un siège sur le continent africain. Les pays sollicités se sont récusés, craignant probablement une trop forte hostilité de leur population. Aujourd’hui son siège reste encore établi à Stuttgart en Allemagne en attendant sa nouvelle installation 7. Il semble d’ailleurs qu’à défaut d’un siège unique en Afrique, l’Africom s’orienterait vers l’installation de plusieurs agences fonctionnant en réseau.

En février 2010, AFRICOM a formé un bataillon (391ème) d’infanterie d’environ 1000 soldats à Kisangani[1]. Formé par une cinquante de militaires américains et trente agents de la société de sécurité privée MPRI (donc des mercenaires), le 391èmebataillon devrait servir de « modèle pour la réforme à venir des FARDC », selon le Commandement américain de l’Africom. Mais il s’était illustré dans les viols des femmes et mineurs après la chute de Goma en novembre 2012 à Minova, au Sud-Kivu. Cette formation a coûté 34 millions de dollars. (In Jean-Jacques Wondo O, Les Forces armées de la RD Congo : Une armée irréformable ? 2015, p.115).

En 2012, l’AFRICOM (Commandement américain en Afrique) a organisé à la base militaire de Thiès, au Sénégal des exercices militaires de grande envergure dans le cadre de Western Accord 2012. Ces manœuvres y ont réuni 600 Américains (Marines, réservistes de la Garde nationale), près de 600 Africains (Sénégalais, Burkinabés, Guinéens, Gambiens) et quelques Français, pour faire bonne mesure. But officiel : « développer la compréhension et l’interopérabilité » entre pays africains, en vue d’actions de « maintien de la paix ». Sur le site de l’AFRICOM, on peut cependant lire qu’il s’agissait aussi de « promouvoir et soutenir les intérêts nationaux des Etats-Unis »[20].

Au total, l’AFRICOM a organisé quatorze exercices militaires en Afrique pour le printemps et l’été 2012 : du Maroc à l’Afrique du Sud, du golfe de Guinée au littoral de l’océan Indien. Tous les cas de figure ont été abordés : combats terrestres, navals et aériens, logistique, « sécurisation » d’un territoire, aide médicale et humanitaire (corollaire inévitable d’éventuels affrontements)[21].

Domaine réservé de la France depuis la conférence de Berlin en 1885, le Burkina Faso est devenu ces dernières années une base militaire stratégique des Etats-Unis qui y ont implanté l’AFRICOM et une base de drones, opération portant le nom de code CREEK SAND, et d’un centre régional réunissant les services d’espionnage classé secret rattaché à l’ambassade des États-Unis, qui porte le nom de code AZTEC ARCHER[22].

La position géostratégique centrale du Burkina Faso a séduit les Etats-Unis

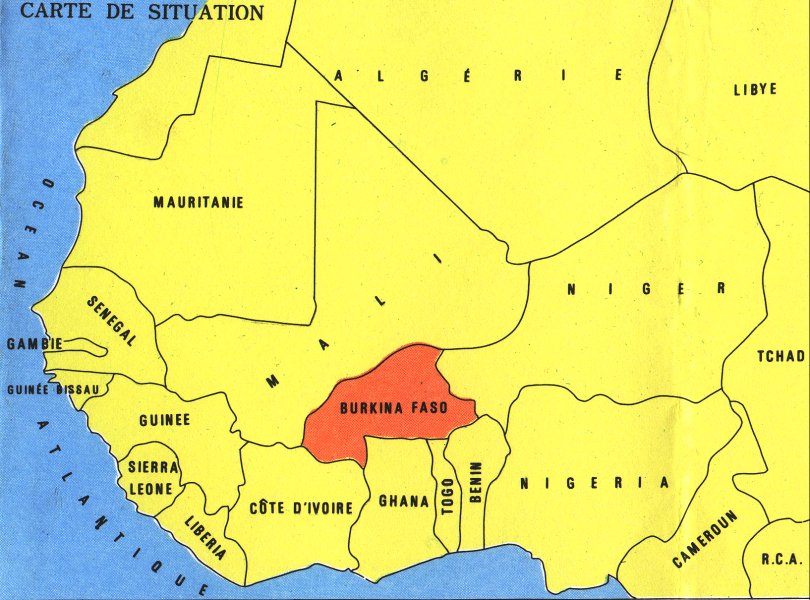

Le territoire Burkinabè est situé en Afrique de l’Ouest, à 13° de latitude nord et 2° de longitude ouest. C’est un des pays africains qui comptent le plus de voisins directs : il partage ses 3193km de frontières avec celles du Niger (628km), du Bénin (306km), du Togo (126km), du Ghana (549km), de la Côte d’Ivoire (584km) et du Mali (1000km). Les 3200km de frontières que le Burkina Faso partage avec ses six pays limitrophes[23] sont essentiellement situés en rase campagne dans des zones généralement très peu peuplées voir complètement désertes. L’absence de conflit territorial entre le Faso et ses voisins conduit à l’absence totale de toute présence militaire sur les zones frontalières[24].

La position géographique stratégique du Burkina Faso, au centre de la zone soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, le rend particulièrement stratégique dans une optique militaire de la stabilisation de la région confrontée à la poussée islamique. La stabilité politique de ce pays et le fait qu’il soit également à cheval entre l’Afrique francophone et le Ghana anglophone fait de lui un Etat-pivot sur lequel les Etats-Unis veulent lorgner pour s’installer durablement dans la région. Un État pivot dont la mission est de jouer un rôle d’influence et régulateur à un niveau plus global dans les relations régionales, en raison de son emplacement géographique stratégique – au centre du sahel avec six Etats frontaliers – de sa diversité démographique et religieuse (chrétiens, musulmans, animistes) et de ses structures étatiques et administratives plus stables que la plupart de ses voisins (Etats quasi effondrés : Mali, Niger, Côte d’Ivoire). Ainsi, le Burkina Faso présente des atouts et d’importants facteurs structurants de la géopolitique régionale du Sahel et peut influencer positivement la stabilité dans les pays voisins.

Sur base de ses atouts géopolitiques d’Etat-pivot que l’on peut comprendre les raisons qui poussent les Etats-Unis à entretenir des relations privilégiées avec le Burkina. Ces motivations sont reprises dans le paragraphe suivant en anglais :

« The United States established diplomatic relations with Burkina Faso (then called Upper Volta) in 1960, following its independence from France. U.S. relations with Burkina Faso are excellent. In addition to regional peace and stability, U.S. interests in Burkina Faso are to promote continued democratization and greater respect for human rights and to encourage sustainable economic development. Countering terrorism and strengthening border security are of growing importance in Burkina Faso. The United States and Burkina Faso engage in a number of military training and exchange programs, including in counterterrorism and humanitarian assistance. The country is contributing to the support of U.S. efforts in the Sahel. Burkina Faso is a partner in the Africa Contingency Operations Training and Assistance program for peacekeeping and is a member of the Trans-Sahara Counterterrorism Partnership[25].”

L’alibi de la menace terroriste cache le véritable enjeu de la ruée sur l’Afrique utile : le nerf de la guerre

Au-delà de l’activisme affiché de lutter contre le terrorisme international, l’objectif inavoué et latent de ce déploiement militaire américain en Afrique est d’avoir une mainmise sur les ressources pétrolières et minérales du continent compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les réserves du Moyen-Orient et de l’instabilité qui y règne. Ainsi, au-delà des aspects purement sécuritaires, La Maison Blanche affiche très clairement dans sa nouvelle stratégie, sa volonté de renforcer sa coopération économique avec le continent noir pour contrer l’influence des Etats pétro-monarchiques du Golfe. Dans ce sens, les États-Unis ont conclu des partenariats avec les pays africains et des organisations régionales pour leur permettre d’accroitre la performance de leurs systèmes sécuritaires, de défense ainsi que leur capacité de mener des opérations de maintien de la paix et humanitaires. L’objectif fondamental est de garantir et de sécuriser l’exploitation des ressources naturelles, énergétiques et pétrolières indispensables pour soutenir leurs économies et leurs industries technologiques. Madeleine Albright, alors secrétaire d’Etat américaine aux Affaires étrangères, affirmait que « l’un des objectifs majeurs de notre gouvernement est de s’assurer que les intérêts économiques des Etats-Unis pourront être étendus à l’échelle planétaire[26]».

C’est ce qui est d’ailleurs ressorti du sommet Etat-Unis-Afrique du début août 2014 : Derrière l’alibi du renforcement de la présence diplomatique américaine en Afrique, c’est « L’Afrique utile » économiquement qui intéresse d’abord Obama pour contrer la Chine. Contrairement aux attentes exubérantes de plusieurs africains, il s’agissait avant tout d’un sommet à vocation économique visant à renforcer les relations économiques entre l’Afrique et les Etats-Unis qui veulent se poser en premier partenaire économique du continent et ainsi contrer l’influence chinoise. C’est ce qu’a annoncé Obama auprès de jeunes : « Le sommet mettra l’accent sur la manière dont nous continuerons de bâtir un nouveau modèle de partenariat entre l’Amérique et l’Afrique, un partenariat égalitaire, qui se concentre sur votre capacité d’accroître l’opportunité, de renforcer la démocratie et de promouvoir la sécurité et la paix ». Son discours a réaffirmé ses propos tenus un an auparavant en Tanzanie où Barack Obama a justifié sa tournée africaine en ces termes : « Je l’ai dit à travers l’Afrique, nous envisageons un nouveau modèle qui ne soit plus seulement basé sur l’aide et l’assistance mais sur le commerce et le partenariat… Le but ultime est que les Africains construisent l’Afrique, pour les Africains. Et notre travail est d’être un partenaire dans ce processus ».

L’Afrique continentale représente 12% de la production mondiale de pétrole et 10% des réserves mondiales prouvées. Les Etats-Unis importent environ 60% du pétrole africain (celui-ci constitue plus de 90% des exportations africaines vers les Etats-Unis) contre 20% respectivement pour la Chine (plus de 60% des exportations vers la Chine) et pour l’Union européenne[27].

Le Sahara et le Sahel, selon deux entretiens que nous avons réalisés en décembre 2014 et janvier 2015 avec Loïk Le Floch-Prigent, constitue un terroir prometteur pour les hydrocarbures. Pour l’ex-patron d’Elf Aquitaine, un stratégiste et expert visionnaire en domaine énergétique qui a permis aux firmes pétrolières françaises de jouer dans la cour des grands, les Etats-Unis ont conforté leur situation énergétique par une exploitation à grande échelle du pétrole et du gaz, partout dans le monde. M. Le Floch-Prigent a prospecté les capacités des réserves du pétrole dans la zone du Sahel sur base des études des bassins sédimentaires du continent africain. C’est ainsi qu’il dénombre le potentiel de ces gisements dans le bassin de Taoudeni sur le territoire du Mali et à cheval sur les frontières du Mali avec l’Algérie et la Mauritanie. Il identifie le bassin de Doba au Tchad, premier pays africain enclavé producteur de pétrole où un oléoduc a été construit et exploité par la firme américaine Exxon. Il constate que sous les eaux territoriales du Sénégal et de la Guinée Bissau, s’étend le gisement du dôme Flore. Il recense le domaine offshore de la Guinée-Conakry et le domaine offshore de la Côte d’Ivoire où l’on exploite du gaz et du pétrole. Il relève aussi une perspective de production de 150.000 barils/jour dans le littoral ghanéen qui s’étend vers l’ouest sur une longue terre. Il s’agit d’une zone qui contient le gisement offshore qui se situe à la limite (non définie) des eaux territoriales du Ghana et de a Côte d’Ivoire. Il pressent un potentiel d’existence des gisements de pétrole au Togo et au Bénin[28].

Comme on peut le constater, cette remarquable cartographie énergétique dressée avec pertinence par M. Le Floch-Prigent, couvre paradoxalement la zone du Sahel, autre fois chasse gardée de la France, où les Etats-Unis, avec l’Africom, confortent leur présence militaire et économique, au détriment de la France. C’est le SYNDROME de FACHODA, lequel, faisant référence à la crise de Fachoda sur le Nil blanc (aujourd’hui Kodok, Soudan du Sud) en 1898, qui déclencha une guerre entre la France et l’Angleterre. Les deux grandes puissances coloniales souhaitaient relier leurs colonies par le biais d’une grande ligne de chemin de fer : l’Angleterre, du Caire au Cap ; la France, de Dakar à Djibouti. La ville de Fachoda, située à la jonction des deux lignes en projet, devient alors l’enjeu majeur des deux armées. La volonté de la Grande-Bretagne était de chasser la France de cette zone où elle est considérée comme un intrus. La guerre de Fachoda s’acheva par la victoire de la Grande-Bretagne sur la France. L’expansionnisme américain au Sahel, zone d’influence géopolitique de la France placée sa sous tutelle de fait de la France, au travers de l’Afrique francophone, s’inscrit dans cette même logique du syndrome de Fachoda. Non pour des raisons d’ordre sécuritaire uniquement mais en grande partie pour le potentiel énergétique de la zone, stratégique pour soutenir l’industrie américaine. Loïk Le Floch-Prigent met en lumière le lien étroit qu’il y a entre l’industrie et l’énergie. Pour cet expert hors pair, l’industrie ne peut être compétitive que si le coup de l’énergie disponible demeure modéré[29].

En bref, en Afrique de l’ouest, les Etats-Unis ont établi plusieurs forward operating locations (au Sénégal, au Gabon, au Ghana et en Ouganda en Afrique de l’est) modernisant les ports et aéroports, prépositionnant du matériel et obtenant des accords d’accès qui facilitent le déploiement des forces américaines dans la région, en cas de nécessité. Washington aide encore les pays africains à garantir la sécurité de leur côte dans le Golfe de Guinée pour la prévention de la contrebande, la protection des ressources offshore et la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime. Les Etats-Unis mettront à la disposition des pays de la région des unités navales, des radars, procureront des formations[30] et accroitront leurs patrouilles maritimes dans la région. Toutes ces mesures sont en mettre en relation avec les enjeux géoéconomiques du Golfe de Guinée[31].

Quelle itinérance avec la RDC?

En dépit de plusieurs déclarations des autorités du régime Kabila et leurs laudateurs qui déclaraient que la RDC n’est pas le Burkina Faso[32], les précédentes analyses des DESC ont démontré avec force plusieurs similitudes entre le Burkina Faso et la RDC. (http://afridesk.org/exclusif-le-president-joseph-kabila-arrivera-t-il-a-la-fin-de-son-mandat-jerome-ziambi-k/). Si au Burkina, les Etats-Unis, sans mettre la pression comme ils le font constamment et avec insistance à l’égard de Kabila, le solide Compaoré est tombé sans coup férir. Qu’en sera-t-il de Kabila – créé au sein de l’AFDL et imposé en RDC en 2001 par les Etats-Unis ?[33] Tous les ténors de l’administration américaine et des chancelleries occidentales, insistent et persistent qu’il doit partir en 2016 ? Russ Feingold, l’envoyé spécial des Etats-Unis dans la région des Grands Lacs l’a rappelé, le 9 février 2016. (http://www.rfi.fr/afrique/20150210-rdc-etats-unis-vigilents-respect-constitution-fdlr-fardc-monusco-elections-russ-feingold-joseph-kabila/) Les récentes journées très échaudées de contestation populaire contre la loi électorale et le régime Kabila sont les premiers indices très sérieux qui donnent raison à DESC. Nous avons démontré au travers d’une série d’analyses avec force et conviction les similitudes entre le Burkina Faso et la RDC.

Attention, qu’on ne nous comprenne pas mal, DESC, en tant que think-tank d’analyse stratégique prospective, ne fait qu’interpréter les signes des temps. Ce n’est pas parce que les Etats-Unis, pour des besoins qui leur sont propres[34], souhaitent le départ de Joseph Kabila qu’ils ont imposé en RDC en 2001, qu’ils se soucient du sort des pauvres Congolais ou partagent les mêmes intérêts[35] que les congolais. Dans ce cas, ils n’auraient pas adopté une attitude passive après le hold-up électoral de 2011 ayant maintenu Kabila au pouvoir contre la volonté du Peuple souverain congolais. Soyons clairs à ce sujet.

En effet, triste est de constater que la politique expansionniste américaine partout dans le monde s’est souvent accompagnée des épisodes tragiques dans l’histoire de ces pays[38]. C’est toujours au nom de la « sécurité nationale » et/ou de l’instauration de la « démocratie » que Washington est intervenu pour déstabiliser par la suite des régions entières, pendant des années, avec les conséquences que l’on connait[36]. Au vu de la situation actuelle en Libye, Barack Obama ne s’éloignerait pas de cette ligne de conduite.

Jean-Jacques Wondo Omanyundu (avec la Collaboration de Joël Kandolo) / Excusivité DESC

[1] US AFRICOM ou United States Africa Command (en français le Commandement des États-Unis pour l’Afrique) est un dispositif de commandement unifié pour l’Afrique créé par le Département de la Défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur ce continent.

[2] International Crisis Group (ICG), Burkina Faso : avec ou sans Compaoré, le temps des incertitudes, Rapport Afrique N°205 | 22 juillet 2013.

[3] International Crisis Group (ICG), ibid.

[4] Mbeko, P & Ngbanda Nzambo, H, Stratégie du chaos et du mensonge – Poker menteur en Afrique des Grands Lacs, éditions de l’Erablière à Montréal-Québec, 2014, pp.99-100.

[5] Madsen, Wayne in http://reseauinternational.net/coup-detat-preventif-dobama-au-burkina-faso/.

[6] http://afridesk.org/dossier-special-lafrique-est-elle-orpheline-de-mobutu-et-kadhafi-jj-wondo/, 24/11/2013.

[7] http://afridesk.org/dossier-special-sur-les-traces-du-djihad-islamique-en-rdc/, 16/07/2013.

[8] http://afridesk.org/dossier-special-lafrique-est-elle-orpheline-de-mobutu-et-kadhafi-jj-wondo/, 24/11/2013.

[9] http://afridesk.org/dossier-special-sur-les-traces-du-djihad-islamique-en-rdc/, 16/07/2013.

[10] http://afridesk.org/dossier-special-sur-les-traces-du-djihad-islamique-en-rdc/, 16/07/2013.

[11] http://afridesk.org/dossier-special-sur-les-traces-du-djihad-islamique-en-rdc/, 16/07/2013.

[12] http://www.cf2r.org/fr/tribune-libre/les-defis-securitaires-au-sahel-une-analyse-geopolitique.php.

[13] Gérard Prunier, Une poudrière au cœur du Congo-Kinshasa – Le Monde Diplomatique, juillet 1998, Page 14.

[14] MBitta, Martin Lutter, Radio Kan-Kan.com Guinée, 25/02/2010.

[15] La Lettre du continent, n° 432, 9 octobre 2003, p.6.

[16] http://afridesk.org/dossier-special-sur-les-traces-du-djihad-islamique-en-rdc/, 16/07/2013.

[17] Diop, Djibril, L’AFRIQUE DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF SECURITAIRE DES ÉTATS-UNIS. De la lutte contre le terrorisme à l’exploitation des opportunités commerciales les nouveaux paradigmes de l’interventionnisme américain, p.14.

[18] L’Africom ou le Commandement américain pour l`Afrique a été créé le 1er octobre 2007 et est rentré en fonction officiellement en tant que commandement indépendant, le 1er octobre 2008. Son siège se trouve à Stuttgart en Allemagne. L’Africom entend accomplir des engagements sécuritaires soutenus à travers des programmes intra- militaires et des activités sponsorisées par le militaire dans le but de promouvoir un contexte africain stable et sécurisé en accord avec la politique étrangères des Etats-Unis. L’ensemble est maintenant coordonné par le 6e Commandement régional, l’AFRICOM. L’ancien ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, a justifié la mise sur pied de ce Commandement début 2007 en expliquant que la seule région du monde qui ne disposait pas d’un tel Commandement américain était l’Afrique 6. Ses axes principaux sont la guerre contre le terrorisme et la sécurisation des approvisionnements énergétiques.

[19] Diop, Djibril,op. cit.

[20] http://oeildafrique.com/africom-lotan-africaine-un-projet-de-bush-repris-par-barack-obama/.

[21]Gurfinkiel, Michel, Géopolitique/ Obama l’Africain ; Les Etats-Unis bâtissent une « Otan africaine ». Un projet de l’administration Bush que Barack Obama a su reprendre à son compte, 4/10/2012.

[22] International Crisis Group (ICG), op. cit.

[23] Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Niger et Mali.

[24] http://www.planete-burkina.com/geographie_burkina.php.

[25] http://www.africom.mil/africa/west-africa/burkina-faso.

[26] Ramonet, Ignacio, Géopolitique du chaos, Galilée, Paris, 1997, p.47.

[27] Hugon, Philippe, « Les nouveaux acteurs de la coopération en Afrique », in Revue internationale de pôlitique de développement, Janvier 2010.

[28] Le Floch-Prigent, Loïk, Le Mouton noir. 40 ans dans les coulisses de la République. Mémoires, Pygmalion, Paris, 2014, pp.277-300.

[29] Le Floch-Prigent, Loïk, ibid, pp.265-266.

[30] Les Etats-Unis forment l’armée nigériane à protéger les installations pétrolières dans la région du Delta.

[31] Struye de Swielande, Tanguy, La Chine et les grandes puissances en Afrique: Une approche géostratégique et géoéconomique, PU de Louvain, 2010, p.83.

[32] Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, dans une déclaration procédant du sophisme a estimé que ce schéma n’est pas transposable en RDC. http://radiookapi.net/revue-de-presse/2014/12/22/la-prosperite-mende-reste-formel-burkina-faso-nest-pas-transposable-au-congo/.

[33] http://afridesk.org/dossier-special-obama-apres-le-sommet-etats-unis-afrique-quid-now-jj-wondo/, 11/08/2014.

[34] http://afridesk.org/serie-inedite-pourquoi-ce-subite-acharnement-dobama-sur-kabila-suite-jj-wondo/, 5/08/2014.

[35] Zepezauer, M., 1994 ; Les sales coups de la CIA, Paris, Esprit Frappeur n°107, 144 p.

[36] Diop, Djibril, L’AFRIQUE DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF SECURITAIRE DES ÉTATS-UNIS. De la lutte contre le terrorisme à l’exploitation des opportunités commerciales les nouveaux paradigmes de l’interventionnisme américain.

2 Comments on “Géostratégie : La main noire américaine invisible derrière la révolution burkinabé ? : Quelle itinérance pour la RDC ? – DESC”

Dr Florent Pumu

says:Cher JJ Wondo,

j’ai lu ton article. Il est proche des beaucoup des conclusions de notre organisation. Nous avons aussi fait beaucoup de rapprochement entre Burkina Faso et le DRC bien avant même la chute de Blaise Compaoré. Des articles relatifs à cette corrélation sont encore sur notre site http://www.kamotocentre.com. Vous êtes au courant que nous savions depuis plus de 2 années que le sort de Kabila pour 2016 a été déjà scellé.

Il y a trois points que je voudrais faire ici.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les peuples, souverains primaires, demeurent dans la grande majorité de cas seuls maitres de leur destiné. L’époque de David Dacko- Bokasa est révolue depuis longtemps. Souvent, les peuples favorisent les changements dans leurs pays en restant passifs-souvent par ignorance-ou manque d’un leadership assertif de l’opposition- mais bien souvent en souhaitant et supportant ces changements. Avec les conflits de 1960-1965, l’avènement de Mobutu a été très souhaité et félicité par la population de l’époque. Des informations sures que nous détenons soutiennent par exemple que : 1. Mobutu a été le seul initiateur du coup d’état de 1965, il en a informé les autorités américaines comme pour avoir leur aval et leur soutient. 2. L’ AFDL est une création des Congolais qui ont lutté dans le FPR et ont ensuite requis le soutien du Rwanda comme retour de l’ascenseur. 3. C’est à cause de son entêtement que Kabila, négligeant les conseils de Kagamé, s’est retrouvé sans sa propre armée à la tête du pays. 3. Kabila le père a été salué comme sauveur du Congo après la débâcle mobutienne. Il faut des circonstances favorables dans un pays pour que l’impérialisme exerce un impact très significatif sur l’évolution politique de ce pays.3. Mobutu a favorisé la naissance de l’ADF pour s’opposer à l’avènement de Museveni contre Milton Obote. Une conclusion, ce qui arrive au Congo est à mon avis 100% la résultante de congolais, directement ou indirectement. La démocratie devra avec la présence d’institutions fortes être une voie excellente pour accroitre la souveraineté de nos pays. Il est facile aux occidentaux de faire un chantage à un dictateur, il leur sera difficile de le faire à tout un parlement bien élu et un corps politique dans son ensemble, soutenu par les institutions bien en place.

Vous savez que j’ai quelques contacts avec quelques politiciens américains. Il n’y a aucune preuve que joseph Kabila a été imposé par les américains. On m’a toujours dit que Joseph « is a president by default ». Les documents publiés par Wikileaks soutiennent aussi cet argument. Cette affirmation’ qu’il a été imposé par les américains’ est sans subsistance.

Souvent lorsqu’on parle des Etats-Unis, on fait allusion à leurs politiques comme provenant de ce qu’on appelle en anglais, le ‘body politic’ qui est une métaphore qui considère la classe politique d’un pays comme une entité incorporée. Comme l’a aussi soutenu un jour Kervin Mayizo, aux USA les intérêts de groupes politiques sont diverses, variés et changent avec les dirigeants et la géopolitique. Il y a bien là-bas des gens qui n’ont qu’un seul idéal, l’intérêt de leur pays au détriment du sort du reste de l’humanité. Les gens comme cela sont plutôt rares, surtout depuis la fin de la guerre froide. Il existe dans la classe politique américaine beaucoup de gens qui sont vraiment pour l’avancement des autres peuples. J’ai assisté à plusieurs meetings des américains aux états- unis sur le Congo. Ces américains sont vraiment pour la promotion dans le monde des droits de l’homme, de la démocratie et la bonne gouvernance. Je crois que des gens comme ceux-là sont de plus en plus nombreux et nous devons nous associer à eux comme nous le faisons déjà. Repenser aux activistes du Black Caucus contre Mobutu, le public Law 109 456, etc.

Dr Florent Pumu

Directeur Général de Kamoto Centre. http://www.kamotocentre.com

Troll

says:¤ »Stratégie du chaos »? Puisque mr Wondo cite le dernier ouvrage de mr Ngbanda afin d´illustrer la lutte d´influence entre les USA et la France, disons que mr Nbganda a volontairement éviter de souligner que la « stratégie du chaos » au Congo date de 1964 quand la CIA avait fait le choix « stratégique » de soutenir Mobutu. Les lecteurs vont retrouver des informations utiles dans un ouvrage qu´on peut trouver sur internet: « BREAKING THE RULES: THE CIA AND COUNTERINSURGENCY IN THE CONGO 1964-1965 » Jeffrey H. Michaels. International Journal of Intelligence. L´ouvrage est utile..pour mr Wondo qui est entrain de faire des recherches dans le domaine de la guerre asymétrique. En effet, l´ouvrage est une bonne réference de l´usage de l´aviation dans les operations « COIN » (conterinsurgency).

Retournons á mr Ngbanda qui a sauté volontairement sur la rencontre de la ¤BAULE en France où F Mitterand mettait en garde les dirigeants Africains..dont Mobutu sur les CONSEQUENCES futures s´ils ne renoncaient pas á la dictature. En plus, mr Nbganda évite soigneusement de souligner que Mobutu n´a pas souhaité aller aux élections après son discours de N´sele..qui était en réalité un coup d´État de plus, car juridiquement « prendre congé du MPR » c´était demissioner des fonctions de Président du Zaire..La Constitution du Zaire disait explicitement que le Président du MPR était d´office Président du Zaire. Pendant des longues années d´une Conférence Nationale où la corruption a eu raison de la démocratie, Mobutu a refusé d´écouter les USA et pire s´est retrouvé dans une guerre au Rwanda qui ne concernait ni le peuple congolais ni surtout la sécurité du Congo* En bref, l´implication des USA dans la chute de Mobutu est une « conséquence » et non une « cause »*

F Mitterand á la Baule avait dit tout haut ce qui allait se passer en Afrique et sutout au Congo, étrange que mr Ngbanda ne cite pas la Baule qui pourtant est une réference dans l´évolution politique en Afrique á la fin de la Guerre Froide* Pourquoi on ne trouve pas le nom de mr Nkema dans cet ouvrage?