Eau-Secours – RD Congo : Journée mondiale de l’eau-2015

Par Sinaseli Tshibwabwa

Introduction

Le monde entier a célébré ce 22 mars 2015 sous le thème «Eau potable et Développement durable» la Journée Mondiale de l’Eau, source de vie, or bleu de ce siècle. La RD Congo a aussi célébré à sa manière cette journée le 20 mars 2015 à l’hôtel Béatrice de la Gombe, mais sous un autre thème : «Politiques publiques cohérentes et coordonnées pour une gestion rationnelle de l’Eau». Les communications au cours de cette journée ont été faites par des hauts fonctionnaires sur le thème du Programme «Village et écoles assainis». Ce programme national vise à offrir à la population un environnement salubre avec une source d’eau potable, des toilettes (WC) répondant aux normes, avec une prise en charge communautaire du programme. D’aucuns se seraient attendus en cette journée à des communications portant sur les terribles menaces qui pèsent sur cette ressource pour cette génération et les générations futures en RD Congo. Quelles sont ces menaces ? Y a-t-il lieu, au vu de la vitesse avec laquelle les sources d’eau sont polluées dans toutes les provinces du pays, de s’inquiéter sur l’avenir de cette ressource ? La population congolaise est-elle suffisamment sensibilisée sur ces menaces et les moyens de les éradiquer ? Quels sont les instruments légaux mis à sa disposition pour y mettre un terme ou, à tout le moins, en atténuer les conséquences ? Le titre de notre communication de ce jour «Eau-Secours-Congo RD» n’est ni plus ni moins qu’un euphémisme, un appel lancé à tous les Congolais et Congolaises à porter secours à cette ressource vitale en danger en RDC. Et ce danger est réel, imminent et invite à une action et un engagement volontaires, réfléchis et immédiats pour sauver et/ou réhabiliter tous les plans d’eau et les nappes phréatiques du pays.

I. Caractéristiques du bassin hydrographique du fleuve Congo

Tous les manuels et rapports sur le système hydrologique du bassin du Congo rappellent ses caractéristiques majeures :

– ressources en eau renouvelables annuellement estimées à 1,3 milliard de m3, soit 30 % des ressources en eau de toute l’Afrique (Brummett, R. et al., 2008)

– débit moyen annuel : 41 000 m3/s à Kinshasa et 41 800 m3/s à l’embouchure, ce débit est stable de par la position perchée du pays sur la ligne de l’équateur. Une position unique au monde partageant le 1/3 du bassin dans l’hémisphère nord et les 2/3 dans l’hémisphère sud ;

– bassin versant : 3 709 000 km2,

– longueur du fleuve Congo : 4 700 km ;

– largeur de son lit très variable : 15 km au confluent de l’Oubangui, 25 km au Pool Malebo et environ de 2 km à Kinshasa.

Bien que son bassin s’étende sur 9 pays, 62 % du bassin appartiennent au territoire de la RDC. Donc, le fleuve Congo détient, à l’exception de l’Amazone, tous les records. Et selon le rapport technique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) intitulé «Problématique de l’Eau en RDC : Défis et Opportunités» publié en 2011, la RDC est le pays disposant des ressources hydriques les plus abondantes en Afrique. Ces ressources abondantes sont intrinsèquement liées aux vastes forêts s’étendant sur environ 155 millions d’hectares. Ces caractéristiques du bassin du fleuve Congo sont connues des Congolais et ils en sont fiers comme ils sont fiers d’avoir un sous-sol extrêmement riche. Mais, ces abondantes ressources en eau contrastent honteusement avec un taux particulièrement faible de la population ayant accès à l’eau potable (Voir Tableau ci-dessous).

Tableau 1 : Évolution du taux d’accès à l’eau potable en RDC

| Année | Population totale(Countrymeters.info) | Population ayant accès à l’eau potable (en %) | Accès/Eau potable (nombre d’habitants) | OMD/EAU(1) | Sources |

| 1990 | 34 910 591 | 70% | 24 437 414 | Regideso | |

| 2004 | 52 487 293 | 22% | 11 547 204 | PNUE(2) | |

| 2008 | 58 819 038 | 35% | 20 586 663 | Regideso | |

| 2010 | 62 191 161 | 26% | 16 169 702 | 49% | PNUE |

| 2013 | 67 422 624 | 26% | 17 529 882 | GRET(3) | |

| 2014 | 69 185 051 | 26% | 17 988 113 | CNAEA(4) | |

| 2015 | 70 993 548 | ? | ? | 71% | PNUE |

(1) OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement relatif à l’eau (Cible 7C).

(2) PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement

(3) GRET : ONG française de développement

(4) CNAEA : Comité National d’Action de l’Eau et de l’Assainissement/RDC

On note dans ce tableau qu’en 2014, seulement 26 % de la population avaient accès à l’eau potable (soit approximativement 17 millions d’habitants sur 70 millions), taux largement inférieur à la moyenne africaine qui est estimée à 60 %. (PNUE, 2011). Selon l’OMD, la RDC devait augmenter ce taux d’accès à l’eau potable à 71 % de la population en 2015. À moins d’un miracle, cet objectif ne pourra pas être atteint étant donné les moyens financiers colossaux qu’il faut mobiliser pour d’une part entretenir les infrastructures existantes de la Regideso et d’autre part augmenter le taux de desserte en eau potable par la construction de nouvelles installations et l’implantation d’un vaste réseau de distribution d’eau en milieux urbains et ruraux.

L’espoir de fournir et de garantir de l’eau à la majorité de la population d’aujourd’hui et de demain est dangereusement compromis par deux types de menaces (menaces externes et menaces internes) développés ci-dessous

II. Menaces externes à l’eau du bassin du fleuve Congo

2.1. Menaces externes à l’eau du bassin du fleuve Congo

L’eau du Congo fait l’objet de nombreuses convoitises par de nombreux pays africains et du Moyen Orient. Deux projets sont sur la table en ce moment : le projet Oubangui qui propose de détourner les eaux du fleuve Congo par un canal à partir de l’Oubangui pour les acheminer au Lac Tchad. Ce projet est soutenu et promu par les pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) : Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad, République Centrafricaine, Libye, Algérie, Soudan, Congo-Brazzaville. Le deuxième projet, dénommé Transaqua, vise le transfert d’eaux à partir des affluents Est et Nord-Est du fleuve Congo vers le Lac Tchad par un gigantesque canal qui déverserait les eaux ainsi déviées dans le fleuve Chari qui, lui-même, les acheminerait dans le Lac Tchad. Ce projet est soutenu par les lobbies européens et américains. Pour connaître l’état d’avancement de ces deux projets, nous vous invitons à lire ou relire nos deux publications faites respectivement en mai 2014 et février 2015 sur les sites www.assomar.org et www.afridesk.org sous les titres suivants : «Transfert d’eau du bassin du fleuve Congo au Lac Tchad : éléments pour une prise de décision éclairée» et «Le projet Transaqua : antidote au terrorisme de Boko Haram ou projet du moyen-âge ?». L’iconographie de ces deux articles permet de comprendre l’importance et le danger que ces deux projets représentent pour la population et le développement du Congo. Ces menaces sont réelles. Les Congolais ne devraient pas faire la politique de l’autruche. Nous avons noté qu’aucune allusion à cette menace n’a été faite lors de la célébration de la Journée mondiale de l’eau 2015 à Kinshasa.

2.2. Menaces internes à l’eau du bassin du fleuve Congo

Tout observateur attentif peut relever qu’il y a deux principales menaces internes aux ressources hydriques de la RDC : l’exploitation minière artisanale et industrielle et l’exploitation forestière sauvage. Nous allons nous intéresser à la première menace, à savoir l’exploitation artisanale et industrielle des minerais qui, en moins de vingt ans, a causé plus de pollution des cours d’eau, des nappes phréatiques et des sols que les mêmes activités sous la période coloniale ou la première et la deuxième République. En plus de la pollution des ressources hydriques, on a aussi assisté dans la même période à l’expropriation, sans état d’âme, des terres des paysans au profit de nouvelles concessions minières souvent obtenues par des contrats léonins décriés jadis dans les différents médias et rapports nationaux et internationaux.

Pour un développement responsable, la RDC doit impérativement trouver un équilibre entre la demande en eau de ses industries minières, l’accès à l’eau potable de sa population et la nécessité de conserver cette ressource naturelle propre, non polluée, sûre et abondante pour cette génération et les générations futures. Hélas, ce n’est malheureusement pas le cas quand on examine la situation sur le terrain depuis la libéralisation du secteur minier en 2002. Le boom minier qui a suivi cette libéralisation est accompagné, dans toutes les provinces de la RDC, d’une pollution à grande échelle des lacs, des rivières, du fleuve et de la nappe phréatique. Quel type d’eaux allons-nous léguer aux générations futures ? Pour montrer l’étendue alarmante de la pollution des écosystèmes aquatiques, accompagnée d’une grande perte de biodiversité en RDC, nous allons prendre des exemples dans quelques provinces du pays.

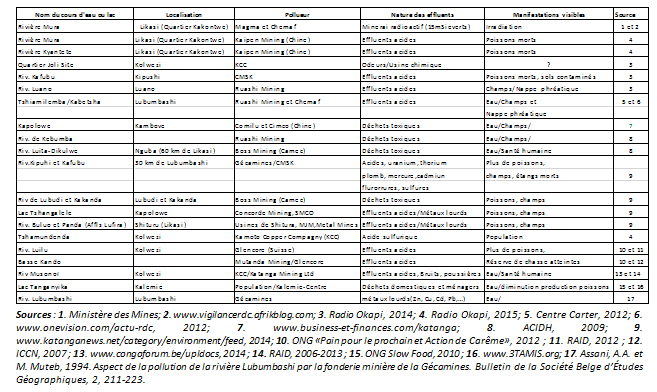

2.2. 1. Pollution des eaux dans la province du Katanga

Le Katanga est la province la mieux documentée au sujet de la pollution des cours d’eau (Lualaba, ses affluents, ses sous-affluents et leurs sources), des lacs et nappes phréatiques par les entreprises artisanales et industrielles d’exploitation minière. Comparée à d’autres provinces du Congo, cette province peut être considérée comme la championne toute catégorie de la pollution des écosystèmes aquatiques.

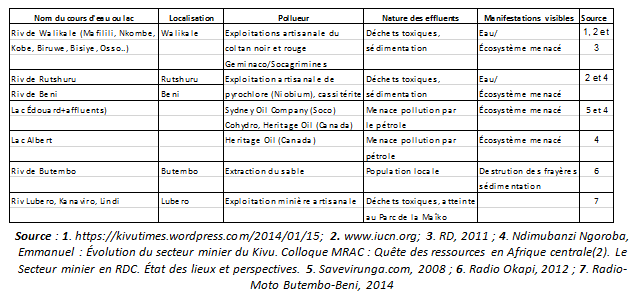

Tableau 2. Rivières polluées du Katanga

La liste des cours et plans d’eau ci-dessus n’est pas exhaustive. Dans certains villages, les entreprises ont dû dédommager la population en accordant à chaque famille une modique somme de 500 $US pour acheter leur silence (Cas de Kapolowe). Certaines ONG ont rapporté des poissons morts dans les rivières polluées (Fig. 1 ci-dessous) «Les rivières empoisonnées du Haut-Katanga et du Lualaba représentent aujourd’hui un grand danger pour la population qui les utilise pour ses besoins vitaux : pêche, arrosage des champs et potagers, lessive, vaisselle ou bain…, les rivières Kipushi et Kafubu n’ont presque plus de poissons. Quatre fermes implantées le long de ces rivières ont été obligées d’arrêter leurs activités agricoles et piscicoles. Les poissons de leurs étangs sont morts intoxiqués, les cultures maraichères ne tiennent plus…Dans les territoires de Lubudi et de Kakanda, la pollution des rivières causée par la société minière Boss Mining a tué et intoxiqué des poissons et détruit des champs des paysans.» (Serge Shimatu : le Katanga, Eldorado minier, Juin 2014 : Les rivières du sud-Katanga sont polluées in www.katanganews.net/category/environnement/feed). Nous recommandons aux personnes intéressées par cette situation de lire l’intéressant rapport d’enquête réalisé par la Plateforme des Organisations pour la Promotion et la Défense des Droits Économiques, Sociaux et Culturels (DESC) et intutilé «La pollution de la rivière Kafubu – Mayi ni Uzima» (Muteba Luhunga, J.P. (Nouvelle Dynamique Syndicale), Kitoko Nyembo, F. (Centre pour la Justice et la Réconciliation), Moma Tambwe, T.B. (Lacaf) et Mande Mwadianvita, S. (Youth Work Protector), 2011).

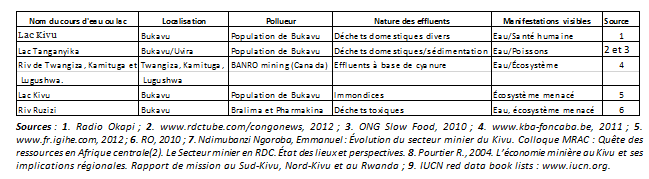

2.2.2. Pollution des eaux dans la province du Sud-Kivu

2.2.2. Pollution des eaux dans la province du Sud-Kivu

Le boom minier n’a pas non plus épargné cette province. En plus de la catastrophe écologique due aux différentes guerres injustes imposées par des pays étrangers qui se sont déroulées dans cette province, on assiste, dans l’indifférence totale, à une nouvelle catastrophe : la pollution des eaux des rivières par les effluents à base de cyanure et de mercure utilisés dans l’extraction de l’or, du coltan et autres minerais (Fig. 2 ci-dessous). À cela il faut ajouter la sédimentation et les déchets domestiques déversés dans les lacs Kivu et Tanganyika. Une partie des minerais produite dans cette province se retrouve selon différents analystes dans les circuits mafieux transitant par le Rwanda et ne profite pas à la population locale qui se retrouve prise au piège avec des sources d’eaux polluées, dévitalisées et impropres à la consommation

Tableau 3. Rivières polluées du Sud-Kivu

2.2.3. Pollution des eaux dans la province du Nord-Kivu

La situation de la province du Nord-Kivu est semblable à celle du Sud-Kivu. La province fait également face à une pollution à grande échelle des eaux due particulièrement aux nombreux sites (environ 100 sites recensés en 2009) d’exploitation et de traitement de minerais des entreprises minières artisanales et semi-industrielles qui travaillent sans aucun respect des normes environnementales.

Tableau 4. Rivières polluées du Nord-Kivu

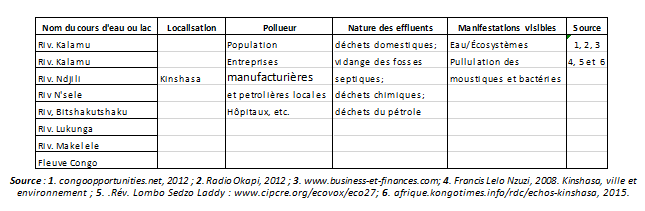

2.2.4. Pollution des eaux dans la ville-province de Kinshasa

2.2.4. Pollution des eaux dans la ville-province de Kinshasa

L’habitude de la population kinoise de jeter tout déchet (déchets domestiques, rejets des hôpitaux, déchets toxiques des entreprises, etc.) dans le fleuve ou dans la rivière la plus proche demeure un des problèmes majeurs du service des voiries que tous les Kinois qualifient d’inefficace et inopérant. Ces déchets polluent l’eau et détruisent de nombreux maillons de la chaîne alimentaire dans les écosystèmes aquatiques (Fig. 3 ci-dessous).

Tableau 5. Cours d’eau pollués de Kinshasa

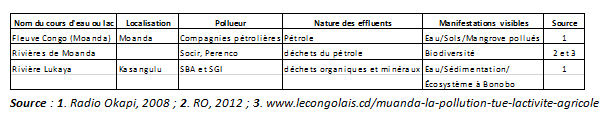

2.2.5. Pollution des eaux dans la province du Bas-Congo

La pollution des eaux dans la province du Bas-Congo ne cesse de s’accentuer au fur et à mesure que se développe l’industrie pétrolière. Déjà en 1988, après la visite de la Sozir et de la mangrove, nous avions attiré l’attention sur la pollution de cette zone à écologie et à biodiversité particulières. Ses fonctions dans la structuration et la biologie des peuplements animaux et végétaux à l’estuaire du fleuve Congo sont aujourd’hui fortement perturbées voire compromises à jamais. La perte des sols cultivables et des biefs de certains cours d’eau où les compagnies pétrolières enfouissent ou déversent leurs déchets toxiques est de plus en plus dénoncée par la population locale et certains élus de la province (Jean-Claude Vuemba, Gilbert Kiakwama kia Kiziki, etc.).

Tableau 6. Cours d’eau pollués du Bas-Congo

Il n’y a pas que les sociétés Socir et Perenco qui exploitent du pétrole dans le Bas-Congo, on peut citer aussi les compagnies suivantes : Chevron Texaco Oil Congo, Chevron, Mioc, Lirex, Socorep, Teikoku Oil, etc. Les personnes intéressées par la pollution et les méthodes agressives des compagnies pétrolières du Bas-Congo pourront lire l’important rapport d’enquête réalisée sur le terrain par le Pasteur Jacques Bakulu et le Cepeco, une ONG environnementale et de défense des droits des Communautés (Bakulu, J. : Exploitation pétrolière à Moanda. De 2009 à ce jour. 13 p.).

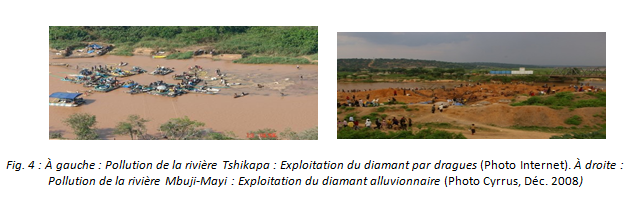

Les exemples que nous avons sélectionnés permettent de mettre en évidence la pollution à grande échelle des cours d’eau qui s’effectue présentement sur tout le territoire congolais. Les provinces que nous n’avons pas citées ici ne sont pas épargnées. En effet, dans les deux provinces du Kasaï, les rivières Lubilanji, Mbuji-Mayi, Muya, Kanshi, Kasaï, Lulua, Tshikapa, Mayi-Munene, etc. sont polluées par les entreprises minières artisanales, semi-industrielles et industrielles d’exploitation du diamant (Cfr. Tshibwabwa, S. : Impact de l’exploitation minière artisanale du diamant sur l’environnement dans les provinces du Kasaï : Pistes de solution. Conférence, Ottawa, Juil., 2014).

Dans la Province-Orientale, les exploitations d’or, de cassitérite et de coltan, etc. polluent les rivières dans l’Ituri, Bas-Uélé, Banalia, Tshopo, etc. Dans la province de Bandundu, les rivières Kahemba, Mbelenge, Mbendayi, Mayimbi, Kasaï, etc. connaissent la même situation.

III. Entreprises minières artisanales et industrielles et la loi congolaise

Les instruments juridiques pouvant assurant la protection de l’environnement et un développement durable existent : la Constitution nationale en son article 123 point 15, le Code minier et enfin la Loi no 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l‘environnement. Cette dernière loi devrait être traduite dans nos quatre langues nationales (Ciluba, Kikongo, Lingala et Swahili) pour en assurer une large diffusion auprès du souverain primaire et être connue de chaque congolais et congolaise soucieux de protéger nos ressources en eau. En effet, dans son exposé des motifs, on peut lire ce qui suit : « Elle (cette loi) s’inspire essentiellement des principes fondamentaux et universels ci-après :

- a) le principe de développement durable ;

- b) le principe d’information et de participation du public au processus de prise des décisions en matière d’environnement ;

- c) le principe d’action préventive et de correction ;

- d) le principe de précaution ;

- e) le principe de pollueur payeur ;

- f) le principe de coopération entre États en matière d’environnement ;

- g) le principe d’intégration».

On peut également y lire : «Cette Loi a le mérite d’apporter quelques innovations notamment l’obligation (souligné par nous) d’une étude d’impact environnemental et social, d’un audit environnemental, d’une évaluation environnementale des politiques, plans et programmes, la création d’un cadre institutionnel et d’un Fonds d’intervention pour l’environnement et le renforcement des dispositions pénales».

Dans votre coin du pays, vous avez le droit de vous imprégner de cette loi et de vous impliquer dans tout le processus d’implantation d’une zone d’exploitation artisanale ou d’une industrie d’extraction des minerais. Quels sont les avantages d’une telle démarche ? En amont, vous pourrez ainsi, selon les principes a, b, c, d et g, développer une expertise locale et devenir des interlocuteurs incontournables pour la protection de vos ressources en eau en particulier et de votre environnement en général. Vous pourrez aussi obliger tout exploitant à fournir, avant de commencer ses activités minières, une étude d’impact environnemental et social, d’un audit environnemental, d’une évaluation environnementale des politiques, plans et programmes, un cadre institutionnel et la preuve d’un Fonds d’intervention pour l’environnement. En aval, une fois que le milieu a été pollué, vous pourrez vous prévaloir du principe e) de «pollueur payeur» pour exiger réparation ou restauration. NB : La réparation ne devrait pas consister en un dédommagement ponctuel de quelques centaines de dollars remis à chaque personne touchée par la pollution comme on l’a vu au Katanga (Cas des cultivateurs de Kapolowe). Un tel dédommagement sans restauration du site ni des mesures d’accompagnement pour mettre fin à la source de la pollution ressemble à de la corruption qui ne résout en rien le problème. La population qui accepte un tel mode de réparation hypothèque l’avenir des générations futures. L’article 8 de la Section 3 de la même loi vous donne le droit d’accéder à toutes les informations disponibles, complètes et exactes relatives à l’environnement, aux substances et activités dangereuses et aux mesures prises pour la prévention, le traitement et l’élimination. Les patrons des entreprises étrangères qui travaillent dans ce secteur dans votre coin du pays connaissent très bien ces principes. Il suffirait juste de vous unir pour défendre, haut et fort, vos droits en brandissant les textes de Loi. Étant donné l’état de pollution très avancée de nos cours d’eau, nous voudrons aussi insister sur l’article 12 de la Loi 11/009 qui stipule : «Les coûts résultant des mesures de prévention, de lutte contre la pollution et la réduction de celle-ci ou de remise en état des sites ou paysages pollués sont supportés par le pollueur». Bien entendu, il est essentiel et primordial d’identifier correctement le pollueur (qu’il soit une personne physique ou morale ou même l’État congolais). Comme on le constate, les instruments juridiques existent, il faut juste les appliquer ou les faire appliquer.

Conclusion

En ce temps de célébration de la Journée Mondiale de l’Eau-2015, nous avons voulu sous le titre «Eau-Secours-Congo RD» lancer un appel à tous les Congolais et Congolaises afin de porter secours à cette ressource vitale en danger en RDC. Collectivement, les Congolais assistent, inconscients et insoucieux, presque complices ou victimes consentantes, à la pollution à grande échelle du fleuve, des rivières et lacs du pays au profit de quelques revenus que procure la vente des minerais et ce, sans penser à l’avenir. Les minerais sont des ressources épuisables, nous pouvons nous en passer et nous nous en passerons quand les filons auront tari. Par contre, quel sera notre avenir quand nous aurons vendu la dernière tonne d’or, de diamant, de cuivre, de cobalt, de coltan, du niobium, du manganèse, de l’aluminium, etc. et que nous devrons continuer de vivre sur ce coin du globe nommé République démocratique du Congo avec des rivières et des nappes phréatiques polluées ? Faut-il suspendre pour cela l’exploitation minière ? Nous ne le pensons pas. Mais, comme nous l’avons dit ci-dessus, «l’État congolais doit impérativement, pour un développement responsable, trouver un équilibre entre la demande en eau de ses industries minières, l’accès à l’eau potable de sa population et la nécessité de conserver cette ressource naturelle propre, non polluée, sûre et abondante pour cette génération et les générations futures». Il devra en outre, et c’est urgent, veiller au respect et à l’application de ses lois dans le domaine minier et sanctionner les entreprises qui ne les respectent pas. La sanction suprême en cas de graves atteintes aux ressources hydriques devant être le retrait (ou la suspension) du permis d’exploiter. Et c’est ici que nous rappelons l’important rôle de contrôle qu’a le pouvoir législatif sur le gouvernement qui accorde des concessions minières sans exiger de ces dernières le respect de la législation en matière de l’environnement. Ce rôle semble mal ou pas du tout assumé par le Parlement en RDC au vu de l’ampleur du phénomène.

Nous avons décrit les deux principales menaces de cette ressource en RDC : La menace externe représentée par les deux projets de construction d’un canal pour transférer l’eau du bassin du Congo au prétendu moribond Lac Tchad, à savoir, le Projet Oubangi et le Projet Transaqua (Cfr. Tshibwabwa, S., 2014. Transfert d’eau du bassin du fleuve Congo au Lac Tchad : éléments pour une prise de décision éclairée. En ligne sur : www.assomar.org et www.afridesk.org; Tshibwabwa, S., 2015. Le projet Transaqua : antidote au terrorisme de Boko Haram ou projet du moyen-âge ? En ligne sur : www.afridesk.org et www.assomar.org). La menace interne est représentée d’une part par l’exploitation sauvage des forêts détruisant les bassins-versants et les têtes de source des rivières et, d’autre part, par la pollution à grande échelle des eaux du fleuve, des rivières et des lacs et de la nappe phréatique telle que nous l’avons décrit ci-dessus.

Si l’État a failli à sa mission de protection de l’environnement et de sa biodiversité et à sa mission de bonne gouvernance en matière de l’exploitation des matières premières, la population devrait se prendre en charge en utilisant les instruments juridiques mis à sa disposition par la Constitution nationale, le Code minier de la RDC et la Loi 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Cette loi et le code minier devraient être traduits dans nos quatre principales langues (Ciluba, Kikongo, Lingala et Swahili) afin de les rendre effectivement disponibles et utilisables par le souverain primaire.

La RDC fera toujours l’objet des convoitises pour ses matières premières. Cela veut dire qu’il y aura demain encore plus d’entreprises minières sur son territoire et, par conséquent, plus de sources de pollution des eaux, des sols cultivables et des nappes phréatiques. En effet, en février 2009, le magazine African Business avait publié que «la valeur des réserves minérales enfouies sous le sol de la RDC était supérieur à 24 trillions de dollars américains. Ce montant est supérieur aux produits intérieurs bruts (PIB) combinés des USA et des 27 pays de l’Union européenne (UE)». Tant de richesses ne peuvent qu’attirer des convoitises au Congo. C’est pourquoi «Eau-Secours-Congo RD» se veut être un appel à une mobilisation tous azimut pour exiger, en aval, des exploitants miniers réparation et/ou restauration des sites pollués et une mise en place des programmes pour corriger définitivement les sources de pollution et, en amont, veiller à ce que toutes les procédures de développement minier prescrites par la loi soient respectées. Pour cela, la Loi no 11/009, qui ne compte que 32 pages, devrait être un nouveau catéchisme des Congolais afin d’assurer la protection des ressources en eau et la protection de l’environnement pour cette génération et les générations futures. Enfin, nous suggérons la création d’une Agence Nationale de l’Environnement dotée de laboratoires modernes d’analyse de l’air, de l’eau et du sol afin de donner au gouvernement des avis techniques circonstanciés sur l’état de l’environnement, plus particulièrement sur la pollution des ressources hydriques et l’observance de toutes les législations dans ces domaines. Une telle agence sera pour l’État congolais une véritable police de l’environnement et des ressources hydriques, or bleu de ce siècle.